Interested Article - Российские укреплённые линии

- 2020-01-25

- 1

Российские укреплённые линии — укреплённые линии в России как система охраны и обороны границ и приграничных районов Русского государства , заключавшаяся в возведении укреплённых пограничных , сторожевых , оборонительных , кордонных , береговых линий и засечных черт на окраинах Российского государства в XVI — XIX веках для защиты внутренних территорий страны от нападений извне.

Система укреплённых линий получила преимущественное развитие на южных и юго-восточных рубежах, она существовала в России наряду с крепостной ( бастионной ) системой прикрытия границ, пока окончательно не уступила последней в конце XIX века. Крепостная система после Первой мировой войны была заменена в СССР системой укреплённых районов (к которым следует относить и так называемые иностранцами Линию Сталина и Линию Молотова ).

История

Ранняя история

Ещё во времена Киевской Руси использовались системы укреплений , преграждавших вторжение степных племён ( печенегов , половцев ) на земли восточных славян . Наиболее известны оборонительные валы по берегам притоков Днепра южнее Киева ( Змиевы валы ), начало строительства которых датируют первыми веками нашей эры. Южные рубежи Киевской Руси прикрывали также Поросская и Посульская оборонительные линии.

В XII — XIII веках в северных русских княжествах (новгородцами, псковичами и ярославцами) на путях движения врага в лесах устраивались засеки — искусственные заграждения из поваленных деревьев. В XIV — XV веках на южных границах Русских княжеств стали применять для обороны от монголов, ногайцев и татар приспособленные под природные особенности местности протяжённые комплексы защитных сооружений (завалы-засеки в лесах, караулы и заставы у бродов через реки).

В процессе усиления Московского великого княжества в XIV веке была создана сторожевая пограничная линия по рекам Хопёр , Воронеж и Дон . Возникает береговая служба .

XVI век

Созданная к началу XVI века линия обороны южных границ Русского государства первоначально проходила по берегу Оки — от города Болохова через Белёв до Калуги и далее через Серпухов и Коломну до Переяславля-Рязанского. В официальных документах этот рубеж именовался «Берег». По его линии были выстроены каменные укрепления Коломны и Зарайска , деревянный кремль Каширы . Кроме того, перегораживались броды и «перелазы» через Оку: устанавливались сваи и частоколы по дну и берегам .

Кроме того, в XV—XVI веках владимирскими и московскими великими князьями в пограничных лесостепях велось целенаправленное строительство засечных черт , комплексов засек в лесах и частоколов, надолбов , земляных валов на открытых безлесных промежутках, усиленных острожками или городами-крепостцами. Эти черты оборонялись особым земским ополчением — засечной стражей (засечными сторожами, засечными головами, засечными приказчиками). Перед засечной стражей ставилась задача — донести вовремя сведения о движении противника и по возможности задержать это движение.

Непосредственный отпор противнику призваны были дать приграничные войска: «береговая рать» — со старой линии крепостей по берегу Оки, и «украинная рать» — с новой линии опорных пунктов южной границы .

К 1560-м годам отдельные звенья засек складываются в единый рубеж, протянувшийся на 600 км от Жиздры и Козельска до Рязани (Переяславля-Рязанского) . Этот рубеж получил название «Черта», или «Государева заповедь» («Засечная черта», или «Большая засечная черта» — более позднее, предложенное историками название). Основная её часть, расположенная по линии Козельск, Белёв , Перемышль , Лихвин , Одоев , Крапивна , Тула , Венёв , Переславль-Рязанский, — именуется Заокской (по направлению от Москвы она находилась за Окою) или Тульской (по крупнейшей крепости ) чертой. Отдельно от неё располагались Рясская и Шацкая засеки, соединявшиеся у Оки за Сапожком близ Старой Рязани . Под 1566 годом летопись отмечает завершение больших работ на засечной черте, дозор которым произвёл царь Иван IV самолично .

Кроме того, здесь, на окраинах государства, возникают «разряды» (военные округа). К концу XVI века существовало три разряда: Береговой, Украинный (Тульский) и Рязанский .

В 1571 году боярином князем М. И. Воротынским был составлен первый российский воинский устав — «Устав сторожевой службы» ( Боярский приговор о станичной и сторожевой службе ), сыгравшей большую роль в организации охраны и обороны русских границ.

В том же году крымским войскам удалось организовать опустошительный поход . Береговые воеводы, имевшие малое число ратников, не смогли задержать переправу крымцев через Оку, и те, успешно обойдя опричное войско Ивана Грозного, сожгли Москву, захватив множество пленных. Однако, уже через год крымские орды потерпели от войск князя Воротынского сокрушительное поражение при Молодях .

В 1570-е годы Большая засечная черта была продолжена до Волги (через Кадом , Темников и Алатырь до города Тетюши ). Для покрытия расходов на ремонт и укрепление засечных черт с 3-й четверти XVI века с населения собирались специальные подати — засечные деньги . Постройкой, управлением и надзором за засеками ведал Пушкарский приказ .

Сторожевая пограничная служба была организована следующим образом: от передовых городов в двух-пяти днях пути в разных направлениях устанавливались в степи казачьи «сторожи» — наблюдательные посты (разъезды) по рекам Хопру, Дону, Быстрой и Тихой Сосне и др. , отстоящие друг от друга на полдня-день пути. Линии сторожей пересекали все степные дороги, по которым мог передвигаться противник. От застав высылались скрытые летучие разъезды с целью обнаружить противника, и сообщить о направлении движения врага в ближайшие города. Полевая служба «городовых людей» заключалась в том, что по получении известия о приближении противника (или по указанию Разряда ) воевода тотчас же мобилизовывал подчинённые ему войска, организовывал оборону города или преследование неприятеля в поле .

Передовые линии, по мере постройки впереди новых городков ( Ливны , Воронеж , Елец , Белгород , Оскол , Валуйки , Кромы , Борисов, Курск ), постепенно выдвигалась вперёд, и, таким образом, шло закрепление степи и расширение госудственной территории. Вот что писал в середине XVI века , посетивший Московию венецианец Франческо Тьеполо: « На охрану крепостей этот государь тратит очень мало, потому что некоторые [из них] охраняются колонистами, другие своими жителями и лишь немногие, за исключением военного времени, его солдатами… » .

XVII век

В начале XVII века возрастает количество опустошительных набегов крымских и ногайских орд на земли Русского царства . Кроме того, население ( украинники ) приграничных российских территорий ( украйн ) страдали от разорения их вольными казаками - черкасами и башкирами. В результате непрекращающихся набегов и смутного времени были разрушены или пришли в негодность многие сооружения Большой засечной черты . Поэтому в 1630-е годы возникла необходимость проведения продуманной серии мероприятий: восстановление старых засек и постройка новой Черты, способной надёжно защитить новые города, возведённые к югу от них.

Из «Засечных книг» (из дозорных книг рязанских засек 1632, 1652, 1659 и 1673 годов , а также из переписки Разряда и засечных росписей 1638 года ) известно о больших ремонтных работах в обветшавших старых засеках Большой черты, которые начали проводиться от Жиздры до Рязани с 1630 годов.

Построенные при царях Фёдоре I Иоанновиче и Борисе Годунове на южных сакмах ( шляхах ) отдельные крепости Ливны , Оскол , Валуйки , Царёв-Борисов и Белгород в 1612 году «от Черкас пожжены и разорены и были пусты», поэтому царь Михаил Фёдорович указал:

для защищения Святых Божиих церквей и целости и покою христианского от бусурманских татарских безвестных приходов на поле построить Черту, и от Крымские стороны через Муравскую и Кальмиюскую Сакмы , от реки Псла к реке Дону до Воронежа на 377 верстах , а от Воронежа чрез Нагайские Сакмы вверх по реке Воронежу к Козлову и к Танбову на 205 верстах, а от Танбова до реки Волги и до Симбирска на 374 верстах, всего на 956 верстах, и по Черте построить городы, а промеж городов по полям земляной вал и рвы и остроги и надолбы, а в лесах засеки и всякие крепости, чтобы на ево государевы Украины теми местами татарского приходу не было.

— «Выписка в Разряд о построении новых городов и Черты» 1681 года .

С 1636-го по 1656 годы последовательно ведётся строительство протяжённой Белгородско-Симбирской укреплённой линии, именовавшейся в то время в целом «Черта» (её крупные части исследователями выделяются в отдельные черты).

Сперва в 1637-1640 годах возводятся крепости и валы Белгородской черты . Это укреплённая линия от Ворсклы до Дона ( Вольный , Белгород , Царёв Алексеев , Усерд); укреплённая линия по реке Воронеж ( Острогожск , Воронеж , Орлов , Усмань , Сокольск ); укреплённая линия между реками Воронеж и Цной ( Козлов , Челнавский острог), построенная ряжскими воеводами И. Биркиным и М. Спешневым; укреплённая линия по реке Цна (Кузьмина Гать, Танбов , Лысые Горы , Кашматский городок), построенная шацким воеводой Р. Ф. Боборыкиным .

Впоследствии эта Черта реставрировалась, укреплялась в открытых местах валами. Так как «через тое Черту Крымские и Озовские воровские и Нагайские кочевые татаровя <…> для войны прихаживали многожды, потому что те городы были малолюдны и город от городу построены не в ближнем разстоянии, а вал и всякие крепости были немногия», то царём Алексеем Михайловичем в 1640-х годах указано было:

по Черте устроить прибавочные городы и населить большим многолюдством и земляной вал устроить больше прежнего, по размеру — в подошве в ширину 3-х сажен , в вышину 2 сажен с четвертью и 2 сажен в своде, и подле валу с полевую сторону выкопать рвы, в глубину 2 и полторы сажени, в ширину 2 сажен, на 2 в своде полусажени, также и надолбы большия и стоялые острожки частые и лесные завалы и иныя многие крепости, где какие доведётся.

— «Выписка в Разряд о построении новых городов и Черты» 1681 года .

Под руководством воеводы Б. М. Хитрово в 1647-1654 годах от Конобеево (места сближения Тамбовской черты с Шацкой засекой) до Волги строятся Керенско-Ломовская ( Керенск , Нижний Ломов , Верхний Ломов ), Инсарская ( Инсар , Потиж-Острог), Саранско-Атемарская ( Саранск , Атемар ) и Симбирско-Карсунская ( Карсун , Тагай , Симбирск ) черты, известные также под единым названием — Симбирская черта .

В 1651 году казанцы Степан Змеев и Григорий Львов под руководством казанского воеводы князя Н. И. Одоевского составили чертёж будущей черты в заволжских «диких полях» меж Самарой и Уфой . Царь утвердил представленный ему план и в 1652-1656 годах отстраивается Закамская засечная черта ( Белый Яр , Ерыклинск , Тиинск , Новошешминск , Заинск , Мензелинск ). Теперь степняки на всем протяжении от Ворсклы до Камы , могли встретить надлежащий отпор, или по крайней мере, препятствие, которое трудно было преодолеть.

Обновление укреплённых линий создало благоприятные условия для дальнейшего освоения российских украин (окраин). В западной части укреплённых линий правительственные меры обороны не поспевали за ходом вольной колонизации малороссов, быстро опередившим только что построенную черту . Перед чертой переселенцами строятся слободы — города и местечки Балаклея , Харьков , Чугуев . Для несения сторожевой службы здесь же создаются слободские казацкие полки .

Для защиты Слободской украйны в 1670-х годах российское правительство разрабатывает план строительства Новой черты, южнее Белгородской. Этот план был существенно пересмотрен генерал-поручиком Г. И. Косаговым . В 1679-1680-е годы им и полковником Г. Е. Донцом возводятся укрепления Новопостроенной черты, известной по основной крепости как Изюмская черта :7-8 . Валы и засеки новой линии позволяли оборонять Коломак , Хмелевое , Новый Перекоп, Валки , Соколов , Змиёв , берег Северского Донца . Они продолжались до устья Оскола , где линия поворачивала к северу и шла через Валуйки до Полатовского вала и Белгородской черты. Вследствие Хованщины в 1682 году ведавший строительством черты воевода Белгородского разряда П. И. Хованский был отстранён от дел; строительство черты приостановилось, и возобновилось в 1684-1685 годах.

В восточной (приволжской) половине укреплённых линий, наоборот, правительству приходилось силой переселять на черту военных колонистов из более северных поселений . В 1675-1680 годах к югу от Инсаровской черты до Суры была построена Пензенская черта ( Мокшанск , Рамзай, Пенза ) . В 1683-1684 годах к югу от Симбирской черты строятся укрепления для обороны основанных здесь солдатских и казачьих слобод, центром которых стал возведённый воеводой Г. А. Козловским Сызранский кремль . Новым симбирским воеводой Матвеем Головиным в 1685 году был составлен план единой Сызранской черты от Пензенской черты до Кашпира и Сызранского вала, но в 1686 году строительство этой черты приостанавливается .

Кроме того, в 1685 году для защиты первых русских поселений в Южном Зауралье от частых набегов ойратов за рекой Исеть была выстроена сеть укреплений Исетской линии.

Первая треть XVIII века

При Петре I , к началу XVIII века, в военное строительство активно внедряются западноевропейские фортификационные формы укрепления границ (вариации бастионной системы Вобана и Кугорна ). В зависимости от местности применялась тактика укрепления берегов пограничных рек либо формирование непрерывного комплекса полевых укреплений из валов и рвов с земляными бастионными крепостями. Между крепостями создавались полевые укрепления обычно в виде земляного вала (4,5 м высотой) иногда с деревянным тыном наверху и рва (от 1,5 до 4 м глубиной и 3,5 до 5,5 м шириной). Перед рвом устраивались надолбы и засеки, ставились рогатки против конницы. Через каждые 200—600 м вал имел выступы в виде редутов и реданов , что позволяло оборонять подступы к валу продольным ружейным и артиллерийским огнём.

После Азовских походов Петра I в конце 1690-х — начале 1700-х годов началось строительство укреплённой Таганрогской (Троицкой) линии , проходящей от Азова и Таганрога ( Троицкая , Павловская , Семёновская крепости и форт Черепаха ) до устья Орели южнее крепостей Тор и Бахмут . Возведение фортификационных сооружений шло при участии иностранных военных инженеров: шведа Рейнгольда Трузина, датчанина Юрия Франка, итальянца Матвея Симонта , австрийцев Антонио де Лаваля и Эрнеста фон Боргсдорфа . Однако, в 1711 году , из-за неудачного Прутского похода , все приазовские крепости были уступлены Османской империи .

Во время Северной войны в 1706—1708 годах была построена укреплённая линия на западной границе России от Пскова через Смоленск на Брянск , где основную роль играли крепости : Псковская , Великолукская и Смоленская . Через смоленские и брянские леса В. Д. Корчминым была устроена линия засек и укреплений ( Рославль , Брянск, Почеп , Трубчевск ), преградившая в 1708 году вторжение шведской армии Карла XII в Центральную Россию.

В 1718-1723 годах между реками Доном и Волгой , в месте их сближения, была выстроена Царицынская сторожевая линия . Её строительство было обусловлено тем, что отдельные крепости ( Петровск , Дмитриевск , Саратов , Царицын ), оборонявшие Волго-Донское междуречье, не могли обезопасить край от набегов с Северного Кавказа (особенно от Кубанского погрома 1717 года ). Царицынская линия начиналась от (проект которой был составлен самим царём); на ней было построено, кроме многих форпостов, четыре крепости: Донская, Сокор, Грачи и Мечетная . Сторожевую и кордонную службу на линии и прилегающих речных рубежах ( Аннинская крепость и Димитриевская крепость на Дону, Петровская крепость на Волге, другие станицы и «крепостцы») несли донские казаки и драгунские полки, а также волжские казаки .

С расширением российских границ в степные зоны , возведение протяжённых засечных черт окончательно прекратилось. В первой половине XVIII века прежние воинские контингенты засечных черт (городовые казаки, пушкари, засечные сторожа, служилые татары, чуваши, мордва) постепенно уступают свою роль новым формированиям — регулярным войскам, казакам и ландмилиции , учреждённой в 1713 году .

По поручению Военной коллегии к концу 1730 года И. Б. Вейсбах составил план Украинской линии , проходящей южнее Изюмской. План был утверждён Сенатом , а общее руководство строительными работами было поручено Миниху , возглавлявшему Фортификационное управление Военной коллегии. Согласно коррективам, которые были внесены в чертёж в январе 1731 года, линия строилась по реке Береке . В 1731 году было построено 10 крепостей, 24 редута с 408 реданами , общей протяжённостью по прямому направлению около 120 вёрст (крепости Донецкая, Бузовая, Кисель, Лузовая, Берецкая, Троецкая, Св. Праскевии, Св. Иоанна, Девятая, Десятая) :69-70 . В 1732 году Военной коллегией принимается решение о строительстве ещё 6 крепостей по реке Орели (Новая (Дриецкая), Крутояцкая, Нехворошская, Маячковская, Пятая, Шестая) :70 . Работы на линии осуществлялись под руководством генерал-майора А. Дебриньи до 1742 года, когда стало ясно, что содержание этой линии обходится дороже строительства новой. Уже в 1736 году потребовался масштабный ремонт укрепсооружений линии генерал-лейтенантом В. А. Урусовым в связи с их обветшанием, а также в виду начала боевых действий с Турцией . Возведение укреплений шло при ожесточённых набегах со стороны крымских татар :73 . К обороне линии были привлечены военные полки Украинского ландмилиционного корпуса .

В 1731 году сенатору Ф. В. Наумову Сенатом было предписано разработать проект Новой Закамской линии :89 . 26 апреля 1732 года принимается окончательное решение о её строительстве . Ново-Закамская укреплённая линия представляла собой ров вал на открытой местности, а также засеки в прилегающих лесах. Общая протяжённость линии составила около 230 км (¾ из которых занимал земляной вал высотой до 4 м); через каждые 10—12 километров на ней устраивались крепости или фельдшанцы. Линия начиналась от Алексеевской крепости , расположенной близ впадения реки Кинель в Самару , и продолжалась до Мензелинска через крепости Красноярская , Сергиевская , Кондурча, Черемшанская . В 1736 году возведение линии было окончено.

-

Карта европейской части России 1740-х годов с крепостями, разделёнными по департаментам

Карта европейской части России 1740-х годов с крепостями, разделёнными по департаментам -

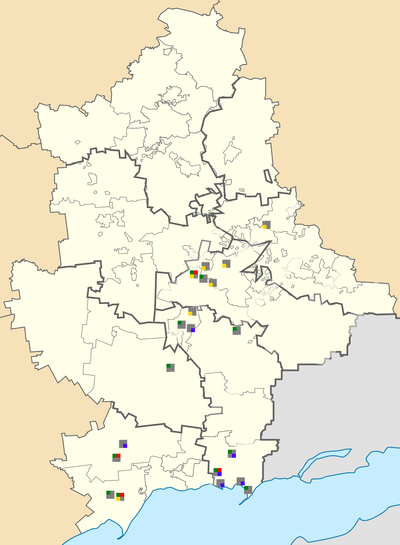

Генеральная карта построенных в 1730-х — 1740-х годах линий

Генеральная карта построенных в 1730-х — 1740-х годах линий -

Закамская линия в 1745 году

Закамская линия в 1745 году -

Царицынская сторожевая линия . Стелла, показывающая размеры вала с банкетом для стрельбы на момент создания в 1720 году

Царицынская сторожевая линия . Стелла, показывающая размеры вала с банкетом для стрельбы на момент создания в 1720 году -

Украинская линия на карте военных действий 1736 года , составленной Ж. Н. Делилем в 1745 году для Российской Академии наук.

Украинская линия на карте военных действий 1736 года , составленной Ж. Н. Делилем в 1745 году для Российской Академии наук.

Вторая треть XVIII века

В 1734 году по проекту обер-секретаря Сената И. К. Кирилова была образована Оренбургская экспедиция , ведавшая борьбой с башкирскими восстаниями в Волго-Уральском регионе. Первым её мероприятием стало основание крепости Оренбург ( Орск ) у слияния Ори и Яика в 1735 году. Этим было положено начало строительства цепи укреплений в 1736—1742 годах, ставших протяжёнными линиями от крепости Звериноголовской на Тоболе , до Гурьева при впадении Яика в Каспийское море : Уйской (Верхней Уйской, Нижней Уйской) — по реке Уй ; Оренбургской (Верхней Яицкой, Нижней Яицкой) по реке Яик; Самарской — от Волги до Яика; Сакмарской — по реке Сакмара . Благодаря существованию естественной речной преграды, здесь возведение укреплённых линий ограничилось, вместо непрерывных валов, лишь отдельными укреплёнными городками и станицами с сигнальными вышками . Связь между укреплёнными пунктами и наблюдение за промежутками поддерживались ежедневно разъездами .

С расширением владений России в середине XVIII века по подобию оренбургских стала укрепляться система Сибирских линий , состоящая, главным образом, из крепостей, редутов, маяков, промежутки между которыми также просматривались разъездами .

Также, в Даурии ( Забайкалье ) в 1760-х годах, в целях защиты российских территорий от монгол и харацириков, у Селенги и Онона осуществлялось укрепление российско-китайской границы. В дополнение к существовавшим здесь деревянным крепостям-острогам ( Селенгинский , Троицкосавский , Нерчинский , Сретенский ) и укреплённым караулам ( Нижний Цасучей и другие), обустроенных И. Д. Бухгольцем после подписания Буринского и Кяхтинского договоров 1727 года, были построены большей частью земляные крепости, располагавшиеся от 4 до 45 вёрст от непосредственно пограничной линии. Всего в течение 15 лет (1756—1770) вдоль китайской границы были сооружены три редута, 17 пикетов и семь крепостей: Троицкосавская, Горбиченская, Цурухайтуевская, Чиндант-Турукаевская, Акшинская, Кударинская и Харацайская :644-645 . Их гарнизоны формировались из русских, бурятских и тунгусских казаков, регулярных войск .

Последняя треть XVIII века

В период правления Екатерины II , по мере продвижения российских границ, в Новороссии и на Северном Кавказе возводятся новые непрерывные комплексы пограничных укреплённых линий. Прежние линии (Украинская и Царицынская) теряют своё оборонительное значение. Службу на новоорганизованных линиях стали нести линейные и казачьи войска :235-236 .

C 1763 года от Моздока до Червлёного места по Тереку основываются укреплённые станицы, переселяемых с Царицынской линии волжских казаков ( Галюгаевская , Ищерская , Наурская , Мекенская , Калиновская ). Вместе с гребенскими казаками-старожилами, жившими от Червлёного до Кизлярской крепости , Терское казачество призвано было оборонять Моздокскую (Терскую) пограничную линию. В 1774 году здесь было остановлено крымское войско калги-султана Девлета IV Герая .

Во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов , 10 мая 1770 года императрица Екатерина II утвердила «докладные пункты» Военной коллегии «Об устройстве линии по рекам Берде и Московке». Линия проходила от Днепра до побережья Азовского моря по рекам Конка (Конские Воды) и Берда . За пять лет на них были возведены семь, отстоящих друг от друга примерно на 30 вёрст, крепостей: Александровская ( Запорожье ), Никитинская, Григорьевская, Кирилловская, Алексеевская, Захарьевская и Петровская.

После русско-турецкой кампании, и заключения в 1774 году Кючук-Кайнарджийского мирного договора , новая российская граница на Северном Кавказе была установлена от Моздокской крепости до крепости Св. Дмитрия ( Ростов-на-Дону ) и Азова. По распоряжению генерал-аншефа светлейшего князя Г. А. Потёмкина были составлено подробное описание кавказского пограничья. В докладе, представленном им императрице , предлагалось сооружение здесь десяти новых крепостей ( Св. Екатерины , Св. Павла , Св. Марии , Св. Георгия , Св. Александра , Северная , Сергеевская , Ставрополь , Московская , Донская ), укреплённых казачьих станиц , небольших фортов , пикетов и редутов . После высочайшего одобрения доклада 24 апреля 1777 года началось строительство Азово-Моздокской укреплённой линии , и преселение к ней Волжских (к южным крепостям) и Хопёрских (к северным крепостям) казаков. Руководство строительством линии осуществлял генерал-майор И. В. Якоби . Регулярную пограничную службу на линии несли казачьи разъезды и Астраханский (Новолинейный) корпус .

Помимо этого, командующие Кубанским корпусом и А. В. Суворов , в 1777—1778 годах организовали по реке Кубани дополнительную систему укреплений, находившуюся западнее Азово-Моздокской линии — Кубанскую линию (Новотроицкое, Благовещенское, Марьинское, Александровское , Павловское укрепления). В 1783 году при ней А. В. Суворовым было нанесено сокрушительное поражение мятежным ногайцам .

Также, в 1783 году, в связи с заключением Георгиевского трактата , и установления российского протектората над Картли-Кахетинским царством , генерал-поручиком П. С. Потёмкиным было начато строительство от Екатеринограда первых участков Военно-Грузинской дороги , вдоль которой было сооружено несколько укреплений, в том числе крепость Владикавказ . К 1785 году все новопостроенные передовые российские укрепления на Северном Кавказе (Кубанской, Терской и Кизлярской линий) составили единую Кавказскую линию .

Согласно итогам Русско-турецкой войны 1787—1791 годов Северное Причерноморье от Днестра до Кубани отошло к Российской империи.

В 1792—1795 годах начато строительство укреплений у новой русско-турецкой границы, проходящей по реке Днестр — Днестровской линии , основу которой составляли крепости Срединная (Тираспольская) , Овидиопольская и Хаджибейская . Общий надзор за возведением крепостей был поручен А. В. Суворову. Руководили работами вице-адмирал О. М. Дерибас и инженер-майор Ф. П. де Воллан .

Прилегающую к Днестру территорию с центром в Слободзее предполагалось заселить казаками Черноморского войска (« Войска верных Запорожцев »). Однако в 1792 году Черноморское казачье войско было переселено на правобережную Кубань , где ему предписывалось нести постоянную сторожевую службу, охраняя дарованную землю и новую границу от нападений черкесских горцев . По правому берегу Кубани, по указанию командующего Кубанским корпусом и начальника Кавказской линии генерал-аншефа И. В. Гудовича , казаками в 1793 году была устроена Черноморская кордонная линия (ряд кордонов : постов, батарей и пикетов), центром которой стал Екатеринодар .

Первая треть XIX века

В течение XIX века продвигаются к югу укреплённые линии в Центральной Азии , возводятся новые линии в предгорьях Главного Кавказского хребта .

В начале XIX века с целью недопущения распространения эпидемий (и эпизоотий ) на Днестровской, Кавказской, Оренбургских и Сибирских линиях организуются карантинные пикеты (посты) для прибывавших в Россию лиц (а также для скота и продуктов убоя скота ).

К 1814 году, после русско-турецкой и русско-персидской войн, в Россию входит ряд кавказских территорий, расположенных между Чёрным и Каспийским морями: Абхазское и Мегрельское княжества, Имеретинское царство , Грузинская губерния , Гянджское , Карабахское , Шекинское , Талышское , Ширванское , Кюринское , Бакинское , Кубинское и Дербентское ханства, а также Тарковское шамхальство . Между новообретёнными российскими территориями и Кавказской губернией лежали так называемые «Земли горских народов», население которых крайне враждебно относилось к попыткам их присоединения к империи. За покорение этих земель с 1817 по 1864 год с горцами ( абреками ) шла Кавказская война .

В 1818 году командир Отдельного Грузинского корпуса генерал от инфантерии А. П. Ермолов начинает возведение Сунженской укреплённой линии, заложив и построив по реке Сунже крепости Назрань , Преградный Стан , Грозная . Между Сунжей и Тарковским шамхальством (в котором были укреплены крепости Бурная (у Тарки ) и Темир-Хан-Шура ) строились крепость Внезапная (у Эндирея ) и укрепления, составившие так называемую Передовую Кумыкскую линию: Неотступный Стан, Герзель-Аул , Амир-Аджи-Юрт и Умахань-Юрт. Сунженская и Кумыкская линии считались в административном плане левым флангом Кавказской линии.

В 1820-е годы, при Оренбургском военном губернаторе генерале от инфантерии П. К. Эссене , было завершено обустройство по Бердянке, Курале и Илеку Новоилецкой укреплённой линии (казачьи форпосты Затонный , Сухореченский, Озёрный , Линёвский , Ново-Илекский, Изобильный, Ветлянский, Буранный , станица Богуславская , крепость Бердянка), соединявшейся с Оренбургской линией у Илекского городка и Нежинского форпоста. А. П. Крюков описал службу летней кордонной стражи на линии:

Сия линия с начала весны до конца осени содержится в грозном военном виде: форпосты бывают вооружены пушками, небольшими отрядами регулярной пехоты, Козаков, Тептярей, Мещеряков и Башкирцев; денно и нощно разъезжают по ней дозоры — и от одного пикета до другого ловкий Башкирец может докинуть стрелу. Случится ли ночная тревога: вдруг вспыхивают маяки (то есть огромные шесты, обверченные соломою и стоящие, подобно великанам, при каждом пикете); толпы Козаков, Мещеряков, Башкирцев высыпают из укреплений, и с топотом их коней сливается гул вестовой пушки, находящейся в Илецкой защите, на вершине Намаза или караульной горы. Но и при таких мерах предосторожности, киргизским разбойникам удаётся иногда, обманув кордонную стражу, пробираться на нашу сторону, похищать руский скот, пожигать сено, топтать поля, увлекать в неволю оплошных поселян или бедных путешественников, не разбирая ни звания, ни пола, ни возраста. Случается даже, что Киргизцы, собравшись большою толпою, имеют дерзость нападать на самые форпосты, выдерживать стычки с нашими отрядами и срывать пикеты в уединённых местах.

— Крюков А. П. Киргизский набег (Друзьям моим), 1829.

В целом, граница была отодвинута от Оренбурга на юг незначительно (к Илецкой Защите ). Однако это позволило защитить расположенные здесь крупные солепромыслы и солевозный тракт. Урало-Илекское междуречье заселялось казаками, колонистами и каторжанами. В 1824 году Новоилецкий район посетил император Александр I . Кроме того, к середине 1820-х годов стали возникать проекты о дальнейшем продвижении оренбургской и сибирской линий в казахстанские степи . В 1826 году начинается устройство постов по реке Эмбе .

В 1830 году, после успешных военных походов в Закавказье , генерал-фельдмаршалом И. Ф. Паскевичем положено начало Лезгинской линии ( Новые Закаталы , Белоканы , Кварели ), служившей для защиты Кахетинской долины от набегов горцев Дагестана . Обустройством линии в 1833 году заведовал полковник А. М. Эспехо .

Вторая треть XIX века

В 1835 году, по решению Оренбургского военного губернатора В. А. Перовского , началось возведение Новой Оренбургской линии (Императорское, Наследницкое, Михайловское, Константиновское, Николаевское укрепления) между Орском и Берёзовским редутом . Благодаря 500-вёрстной укреплённой линии, спрямившей границу, между реками Урал и Уй был образован обширный (4 013 000 десятин ) Новолинейный район , переданный Оренбургскому казачьему войску .

В 1830-х годах по инициативе командующего войсками Кавказской линии генерал-лейтенанта А. А. Вельяминова началось активное строительство укреплений на черноморском побережье Кавказа , которое отошло России по Адрианопольскому договору в 1829 году. Блокада побережья Кавказа спровоцировала англо-российский конфликт 1836 года. В 1837 году была учреждена Черноморская береговая линия , состоящая из полосы прибрежных крепостей и фортов ( Джимитея , Анапа , Новороссийское , Кабардинское , Геленджицкое , Новотроицкое, Михайловское, Тенгинское, Вельяминовский , Лазарева , Головинский , Навагинский , Святого Духа , Гагра , Пицундское , Бомборы , Сухум-Кале ), заложенных А. А. Вельяминовым, Е. А. Головиным , Н. Н. Раевским и Л. М. Серебряковым путём высадки десантов Черноморского флота . Главной целью причерноморских гарнизонов и крейсирующих отрядов было пресечение снабжения горцев оружием и боеприпасами морским путём из Турции, а также борьба с контрабандой и работорговлей .

К концу 1830-х годов, при губернаторе Западной Сибири генерал-лейтенанте П. Д. Горчакове , южнее Сибирской линии через Кокчетавский , Атбасарский , Акмолинский , Каркаралинский и Аягузский форпосты укрепляется пограничная линия пикетов и караулов, для защиты внутренних казахских приказных округов.

В закубанской Черкесии, по инициативе командующего правым флангом Кавказской линии Г. Х. фон Засса , c 1840 года по Лабе обустраивается Лабинская линия, укреплённая фортами Зассовским , Махошевским и Темиргоевским , станицами Некрасовской , Тенгинской и Воздвиженской . Для разведочных рейдов, патрулирования рек и разблокирования осаждённых неприятелем казачьих укреплений, здесь создаются специальные пластунские команды (батареи) .

После неудачных походов против армии имамата Шамиля на левом фланге Кавказской линии, возле Сулака в 1846 году были выстроены укрепления Сулакской кордонной линии ( Евгеньевская , Хасавюртовская , Чирюртовская и Казиюртовская крепости), предназначенные защищать Кумыкию от мюридов .

В 1847-1854 годах, после восстания Кенесары Касымова и принятия большей частью казахских родов российского подданства, для защиты территории и населения от экспансии соседних государств ( Кокандского ханства и Империи Цин ), сибирскими казаками в Заилийском крае ( Семиречье ) восстановливается Аягуз, а также основывается ряд военных укреплений-пикетов ( Чубар-Агачский и другие) и постоянные городские поселения: Капал и Верный ( Алматы ), составившие Новую Сибирскую пограничную линию.

Из-за Крымской войны 1853—1856 годов многие гарнизоны фортов Черноморской береговой линии были эвакуированы . В виду участившихся столкновений с черкесами, которых турки начали снабжать оружием (через Туапсе и другие береговые базы), командиром Крымского пехотного полка И. О. Шаликовым в 1857-1860 годы было проведено обустройство Адагумской линии по реке Адагум .

Кроме того, в Закубанье в 1850-х — 1860-х годах укрепляются Урупская линия по реке Уруп (станицы Урупская , Бесскорбная , Попутная , Усть-Тигиньская , Удобная , Передовая , Преградная ), Белореченская линия по реке Белой (станицы Майкопская , Белореченская , Даховская , Ханская , Абадзехская ), а также линия по реке Пшиш .

В 1851 году было создано Забайкальское казачье войско , объединившее казачьи полки, располагавшиеся вдоль российско-китайской границы в Забайкалье : у Селенгинской пограничной линии (от Ключевского караула до Акшинской крепости) и у Акшинской (Нерчинской) границы, проходящей по рекам Онону, Аргуни, и Шилке (от Акши до станицы Горбиченской). После успешной Амурской экспедиции Г. И. Невельского , во время которой в устье Амура был основан Николаевский пост , генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв разработал «Положение об Амурской линии», утверждённое в 1856 году. В ходе реализации Положения, забайкальскими казаками на Амуре был основан ряд кордонов и постов (основные — Котомандский, Кумарский, Усть-Зейский ( Благовещенск ), Хинганский и Сунгарийский), что позволило заключить в 1858 году с Цинской империей Айгунский договор о признании левобережья Амура российским владением. Для обороны новой линии было учреждено Амурское казачье войско . Помимо этого, для защиты от хунхузов колонизируемой казаками территории Приморья , находившейся в совместном российско-китайском владении, по реке Уссури от Хабаровки были организованы новые посты. После заключения Пекинского трактата 1860 года земли к востоку от Уссури полностью отошли к России. Службу в уссурийском крае несли казаки, составившие основу Уссурийской казачьей сотни и Уссурийского казачьего войска .

К середине 1860-х годов по Сыр-Дарье командующими Сырдарьинской линией В. А. Перовским и А. Л. Данзасом были построены форты Перовский , Аральский ( Раимский ), форт № 1 , форт № 2 и форт № 3, службу в которых несли оренбургские казаки, из которых была сформирована отдельная Закаспийская казачья бригада . После взятия крепости Туркестан в 1864 году возникла необходимость соединения Сырдарьинской и Новой Сибирской линий:

Пользуясь слабостью наших пограничных оренбургской и сибирской линий, разделённых между собою незанятым пространством в 800 вёрст, хивинцы и коканцы беспрерывно вторгались в наши пределы для грабежа подвластных нам киргиз. С целью прекращения подобных вторжений, мы в свою очередь предпринимали экспедиции и разоряли ближайшие к нашим границам укрепления, служившие сборными пунктами коканских скопищ. Таким образом, последовательно взяты Ак-Мечеть, Джулек, Яны и Динь-Курган на Сыр-Дарье, Токмак и Пишпек за р. Чу. Но все подобные временные экспедиции, несмотря на сопряжённые с ними громадные расходы, были недостаточны для прочного охранения края, вследствие чего и признано было необходимым сомкнуть сибирскую и оренбургскую линии возведением на незанятом пространстве нескольких промежуточных укреплений.

Ныне предприятие это не только исполнено, но блестящие успехи настоящего года дали возможность в одно лето довершить предположение, которое имелось в виду исполнить лишь впоследствии при особо благоприятных обстоятельствах, а именно, не останавливаясь на временной границе вдоль северного склона Александровского и Каратаусского хребтов, сразу занять всю Туркестанскую область, устроив передовую линию от Верного до Аулие-Ата вдоль подошвы гор, и далее, по южную сторону гор, через Чимкент на Туркестан.

— Записка министра иностранных дел А. Горчакова и военного министра Д. Милютина на имя императора Александра II о политике в Средней Азии и Казахстане. — 20 ноября 1864 года.

Организованная в 1864 году Новая Кокандская линия укреплений вскоре потеряла военное значение после успешных Туркестанских походов . Однако, в начале XX века, для усиления охраны границ с Персией и борьбы с контрабандистами, планировалось создание нового Закаспийского (Туркестанского) казачьего войска.

Последняя треть XIX века

Кавказские укреплённые линии потеряли своё значение после установления полного российского контроля над Северным Кавказом. В 1861 году прикубанские линии посетил император Александр II , незадолго до того учредивший из кавказских линейных казаков Кубанское и Терское казачьи войска . Согласно его предписаниям, угроза со стороны «враждебных горцев» устранялась, главным образом, политикой активного заселения земель Северо-Западного Кавказа казаками и жителями других губерний России . Кроме того, в 1860—1867 годы российским и турецким правительствами было организовано переселение населения Черкесии , отказавшегося вступить в российское подданство , в Османскую империю .

После того, как Средняя Азия была присоединена к России, необходимость в укреплённых линиях здесь также отпала; границы стали охранять войска, расположенные в Туркестане .

Окончательно кавказские, сибирские и среднеазиатские линии были упразднены в 1870-е годы после проведения в Российской империи масштабных военных реформ .

В Восточной Сибири до конца XIX века просуществовали Нерчинская и Селенгинская линии, состоявшие из казачьих постов (бывшие пограничные крепости ещё в начале XIX века были преобразованы в обычные казачьи поселения :16 ) для охраны от контрабандистов и хунхузов и поимки беглых каторжников .

В целом, к концу XIX века в Российской империи всюду утвердилась крепостная система прикрытия границ, которая (как и в других государствах) просуществовала до Первой мировой войны , а затем была заменена системой укреплённых районов (в СССР ) . Для охраны непосредственно государственной границы Александром III в 1893 году был создан Отдельный корпус пограничной стражи .

Значение

Возведение укреплённых линий позволило прикрыть внутренние районы страны от разорительных набегов (барант) степняков и горцев (основу существования которых составляло ); способствовало российской колонизации Дикого поля , освоению обширных степных пространств Евразии от Днепра до Оби.

Так шаг за шагом отвоёвывали степь у степных разбойников. В продолжение XVI века из года в год тысячи пограничного населения пропадали для страны, а десятки тысяч лучшего народа страны выступали на южную границу, чтобы прикрыть от плена и разорения обывателей центральных областей. Если представить себе, сколько времени и сил материальных и духовных гибло в этой однообразной и грубой, мучительной погоне за лукавым степным хищником, едва ли кто спросит, что делали люди Восточной Европы, когда Европа Западная достигала своих успехов в промышленности и торговле, в общежитии, в науках и искусствах.

— Ключевский В. О. Лекция XXXI // Курс русской истории, 1904. :375

Перечень российских укреплённых линий

|

XVI век:

XVII век:

|

XVIII век:

XIX век:

|

См. также

- Черноморская береговая линия

- Черноморская кордонная линия

- Великая китайская стена

- Военная граница

- Вал Чингисхана

- Верхнегерманско-ретийский лимес

- Даневирке

- Береговая служба

Примечания

- ↑ Пограничные укреплённые линии // Плата — Проб. — М. : Советская энциклопедия, 1975. — ( Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 20).

- ↑ Засечные черты — статья из Большой советской энциклопедии . Бакулин В. С..

- ↑ Беляева Т. от 14 марта 2012 на Wayback Machine // Наука и жизнь . — 2004. — № 5. — 20-25.

- Беляев И. Д. «О сторожевой, станичной и полевой службе на Польской Украйне Московского государства, до царя Алексея Михайловича» — М. 1846

- См.: Николай Парфеньев. от 21 августа 2014 на Wayback Machine // Русский Вестник . — 30 октября 2006 года.

- ↑ Коротков И. А. Иван Грозный. Военная деятельность. — М.: Воениздат, 1952. — 88 с.

- Тьеполо, Франческо — «Рассуждение о делах Московии» — 1560.

- Сторожев В. Н. Рязанские засечные книги XVII века. — Рязань, 1890.

- Буганов В. И. Засечная книга 1638 года // Записки отдела рукописей. — Вып 23. — М. : Государственная библиотека СССР им В. И. Ленина, 1960.

- ↑ Голомбиевский А. Выписка в Разряд о построении новых городов и Черты (7189-1681 года) // Известия Тамбовской учёной архивной комиссии. — Тамбов, 1892. — Т. XXXIII. — С. 49-56.

- ↑ Милюков П. Н. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- Загоровский В. П. Изюмская черта. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1980. — 200 с.

- Лебедев В. И., Лебедева Л. В. от 4 марта 2016 на Wayback Machine // Пензенская энциклопедия. — М. : Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001. — С. 192—194.

- Дубман Э. Л. от 24 сентября 2020 на Wayback Machine // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2011. — Т. 13. — № 3(2). — С. 326—332.

- См.: Пузанов В. Д. Военные факторы русской колонизации Западной Сибири (конец XVI—XVII вв.) — СПб. , 2009. — 445 с.

- Аваков П. А. Строительство военных укреплений на южных рубежах России в 1702—1711 годах // Военно-исторический журнал. — 2011. — № 2. — С. 61-64.

- ↑ // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [ и др. ]. — СПб. ; [ М. ] : Тип. т-ва И. Д. Сытина , 1911—1915.

- // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [ и др. ]. — СПб. ; [ М. ] : Тип. т-ва И. Д. Сытина , 1911—1915.

- Пограничные укреплённые линии // Объекты военные — Радиокомпас / [под общ. ред. Н. В. Огаркова ]. — М. : Военное изд-во М-ва обороны СССР , 1978. — ( Советская военная энциклопедия : [в 8 т.] ; 1976—1980, т. 6).

- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- ↑ Ласковский Ф. Ф. Материалы для истории инженерного искусства в России. — Ч. III. Опыт исследования инженерного искусства после императора Петра I до императрицы Екатерины II. — СПб. : Типография Императорской Академии наук, 1865.

- Гукова Е. А. от 8 октября 2010 на Wayback Machine // Электронный журнал « Знание. Понимание. Умение ». — 2009. — № 6. История.

- Амирханов Р. от 6 февраля 2012 на Wayback Machine // Әлмәт. Альметьевск. — Казань: «Идел-Пресс», 2003. — 740 с.

- ↑ от 5 марта 2016 на Wayback Machine // Большая советская энциклопедия, 2-е изд.: в 51 т. — Т. 33. — М. : «Большая советская энциклопедия», 1955. — С. 368—370.

- Крадин Н. П. Русские крепости и поселения на Дальнем Востоке в XVII—XVIII веках // Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия, проблемы, гипотезы / Отв. ред. Ж. В. Андреева. — Владивосток: Дальнаука, 2005. — 696 с. — С. 636—658.

- Константинова Н. Н. от 26 мая 2015 на Wayback Machine // Проект « Энциклопедия Забайкалья ».

- от 17 октября 2011 на Wayback Machine // Советская историческая энциклопедия : В 16 т. — Т. 10. — М. : Государственное научное издательство «Советская энциклопедия», 1968. — 521 с.

- Броневский С. М. Историческия выписки о сношениях России с Персиею, Грузиею и вообще с горскими народами, на Кавказе обитающими со времён Ивана Васильевича доныне. — СПб.: Институт востоковедения РАН, 1996. — С. 113.

- См.: Фелицын Е. Д. Материалы для истории Северного Кавказа: Всеподданнейший доклад князя Потёмкина об учреждении Азовской линии и переселении на Северный Кавказ Волгского и Хопёрского казачьих войск // Кубанский сборник. — Екатеринодар, 1894. — Т. III.

- См.: Тарсис М. Г. Первые государственные ветеринарные карантинные линии в России // Исторический архив. — 1957. — № 1. — С. 255—256.

- Крюков А. П. от 7 ноября 2011 на Wayback Machine // Северные цветы . — 1829. — С. 117—119.

- См., например: Записка коллежского советника Демидова на имя императора Александра I o переносе Сибирской и Оренбургской пограничных линий в глубь Казахстана 1825 года // Казахско-русские отношения в XVIII—XIX веках (1771—1867 годы): Сборник документов и материалов. — Алма-Ата: Наука, 1964. — 574 с. — С. 217—221.

- Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего войска: с приложением статьи о домашнем быте оренбургских казаков, рисунков со знамён и карты. — Оренбург, 1891. — 250, VII с.; 23 л. илл., карт. — С. 104.

- Бартош А. А., Пеньковский Е. А. от 14 августа 2011 на Wayback Machine // Независимое военное обозрение . — 2005. — 12 августа.

- Василий Давыдов. Снятие средних укреплений Черноморской береговой линии (сообщение от 15 марта 1854 года) // Морской сборник . — 1854. — № 5.

- Казахско-русские отношения в XVIII—XIX веках (1771—1867 годы): Сборник документов и материалов. — Алма-Ата: Наука, 1964. — 574 с. — С. 519.

- См.: Попов В. В. Император Александр II: «…дело полного завоевания Кавказа близко уже к окончанию» // Военно-исторический журнал . — 1995. — № 6. — С. 71-77.

- Забайкалье: Краткий исторический, географический и статистический очерк Забайкальской области / Изд. Забайк. обл. стат. ком-та. — Иркутск: Тип. К. И. Витковской, 1891. — II + 155 с.

- Ключевский В. О. Курс русской истории. — СПб. , 1904. — 1146 с.

- // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [ и др. ]. — СПб. ; [ М. ] : Тип. т-ва И. Д. Сытина , 1911—1915.

Литература

Диссертационные исследования

- Проторчина В. М. Заселение степной окраины Московского государства в конце XVI — первой половине XVII веков: Дисс… канд. ист. наук. — Л. , 1948.

- Никитин А. В. — М. , 1954.

- Загоровский В. П. Белгородская черта. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1969. — 304 с. (Монография защищена в ВГУ как дисс… д-ра ист. наук.)

- Буканова Р. Г. Закамская черта XVII века: Автореф. дисс… канд. ист. наук. — Воронеж, 1981.

- Тамбовская черта и заселение Тамбовского уезда в XVII веке: Автореф. дисс… канд. ист. наук. — Воронеж, 1983.

- Лавринова Т. И. Царицынская линия: история строительства в 1718—1720 года и первые годы существования: Дисс… канд. ист. наук. — Воронеж, 1990. — 220 с.

- Огурцов А. Ю. Военно-инженерная политика русского правительства в Западной Сибири в XVIII веке: Дисс… канд. ист. наук. — Свердловск, 1990.

- Кунин Ю. Ю. Социокультурное значение Черноморской кордонной линии в развитии Кубанского казачьего края: конец XVIII — вторая половина XIX века: Автореф. дисс… канд. культурологии. — Краснодар, 1998.

- История возникновения и функционирования крепостей Азово-Моздокской линии (1777—1829 годы): Дисс… канд. ист. наук / Р. Р. Рудницкий; Науч. рук. В. А. Фоменко; Пятигорский гос. технологический ун-т. — Пятигорск, 2004.

- Скиба К. В. Кубанская линия в военно-политических событиях 1800—1835 годов: Автореф. дисс… канд. ист. наук. — Армавир, 2004.

- Муратова С. Р. Сибирские укреплённые линии XVIII века: Автореф. дисс… канд. ист. наук. — Уфа, 2007.

- Курышев А. В. Волжское казачье войско (1730—1804 годы): создание, развитие и преобразование в линейные казачьи полки: Дисс… канд. ист. наук. — Волгоград, 2007. — 418 с.

- Николаенко Н. Д. Эволюция линейных казачьих частей на территории Северного Кавказа и образование Кавказского Линейного казачьего войска: 30-е годы XVIII — 60-е годы XIX века: Дисс… канд. ист. наук. — Пятигорск, 2008. — 231 с.

- Гукова Е. А. Оборона южных рубежей России в XVIII веке: Украинская линия и Украинский ландмилицкий корпус (1710—1780 гг.): Дисс… канд. ист. наук. — М. , 2009.

- Назарова И. В. Архитектурно-пространственная организация оборонительно-крепостных комплексов Волго-Камья середины XVI—XVII веков: Дисс… канд. архитектуры. — Казань, 2009. — 170 с.

- Шемелина Д.С. Формирование планировочной структуры укреплений сибирских оборонительных линий XVIII в.: Дисс… канд. архитектуры. — Москва, 2010. — 237 с.

Прочие работы

- Дебу И. Л. О Кавказской линии и присоединённом к ней Черноморском войске, или общие замечания о поселённых полках, ограждающих Кавказскую линию, и о соседствующих горских народов. — СПб. , 1829. — 495 с.

- Беляев И. Д. О сторожевой, станичной и полевой службе на польской украйне Московского государства, до царя Алексея Михайловича. — М. : Унив. тип., 1846. — 86 с.

- Савельев А. Материалы к истории инженерного искусства в России // Инженерные записки. — 1853.

- Иванин М. Описание Закамских линий // Вестник Географического общества. — 1857. — Ч. 1.

- Ласковский Ф. Ф. Материалы для истории инженерного искусства в России: Ч. I—III, с приложениями. — СПб. , 1858—1866.

- Грен А. Н. — СПб. , 1861.

- Иванин М. О пограничных линиях России // Инженерный журнал. — 1863. — № 1-2.

- Савельев А. И. О сторожевых засечных линиях на юге в древней России. — СПб. , 1876.

- Багалей Д. И. — М. : Университетская тип. М. Каткова, 1887. — 634 с.

- Сторожев В. Н. Рязанские засечные книги XVII века. — Рязань, 1890.

- Сторожев В. Н. Засечные книги как историко-географический и археологический источник. — СПб. , 1892.

- Готье Ю. В. Заметки по истории защиты южных границ Московского государства // Исторические известия. — 1913. — № 2. — С. 47-57.

- Яковлев А. И. Засечная черта Московского государства в XVII веке. — М. : Типография И. Лисснера и Д. Собко, 1916.

- Марголин С. Л. Оборона Русского государства от татарских набегов в конце XVI века // Военно-исторический сборник / Отв. ред. проф. Н. Л. Рубинштейн ; Ред. С. Л. Марголин; ГИМ . — М. : Изд. ГИМ, 1948. — С. 3—28. — 138 с. — (Труды Государственного Исторического музея; Выпуск XX). — 3000 экз. (обл.)

- Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1948. — 447 с.

- Никитин А. В. Оборонительные сооружения засечной черты XVI—XVII веков // Материалы и исследования по археологии СССР. № 44. — М., 1955. — С. 166—213.

- Буганов В. И. Засечная книга 1638 года // Записки отдела рукописей. — Вып 23. — М. : Государственная библиотека СССР им В. И. Ленина, 1960.

- Загоровский В. П. Изюмская черта. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1980. — 200 с.

- Лебедев В. И. Легенда или быль: По следам засечных сторожей. — Саратов: Приволжское издательство, 1986. — 136 с.

- Крадин Н. П. Русское деревянное оборонное зодчество. — М. , 1988. — 142 с.

- Уклеин В. Н. «Следы времён минувших». — Тула: Приокское книжное издательство, 1991.

- Ежуков Е. А. Становление и развитие пограничной охраны России XV — начала XX вв. — М. , 1991. — 180 с.

- Боярский В. И. На стороже Руси стояти: Страницы истории пограничной стражи Российского государства. — М. : Граница, 1992. — 168 с.

- Пономаренко Е. В., Офман Г. Ю., Пономаренко С. В., Хавкин В. П. Зелёная стена России: мост из прошлого в будущее // Природа . — 1992. — № 6. — С. 84-93.

- Симбирская черта: Материалы XVII—XVIII вв. по истории Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2000. — 179 с.

- Бобровский М. В. . — Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2002. — 92 с.

- Дорофеев Г. Л., Дорофеев К. Г., Рудницкий Р. Р., Фоменко В. А. Крепости Азово-Моздокской линии (1777—1829 годов). — Пятигорск: ПГТУ, 2003. — 48 с.

- Дубман Э. Новая Закамская линия: проект, строительство, судьба: Монография. — Самара: ООО «Офорт», Департамент культуры администрации Самар. обл., ГОУВПО «Самарский гос. ун-т», Поволж. филиал Ин-та Рос. истории РАН, 2004. — 190 с.

- Рябов С. А. Здесь государевым «украинам» было бережение. Российское пограничье особый объект культурного наследия. — М. , 2007. — 335 с.

Ссылки

- // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [ и др. ]. — СПб. ; [ М. ] : Тип. т-ва И. Д. Сытина , 1911—1915.

- 2020-01-25

- 1