Interested Article - Литургия оглашенных

- 2021-04-01

- 1

Литурги́я оглаше́нных — вторая, после проскомидии , часть литургии византийского обряда . Имеет целью приготовить молящихся к достойному присутствию при совершении таинства евхаристии , напомнить им о жизни и страдании Христа , разъяснить как и почему, были и могут быть спасительны жизнь и страдания Христовы.

Своё название получила от того, что в древности при её совершении допускалось присутствие в храме оглашенных (наставляемых в вере) — то есть людей, ещё только готовящихся к принятию крещения , а также людей кающихся и отлучённых от причастия. В древности оглашенные стояли в притворе и должны были покинуть храм после произнесения диаконом слов: « Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те; оглашеннии, изыдите; елицы оглашеннии, изыдите. Да никто от оглашенных, елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся », по произнесении которых заканчивается литургия оглашенных.

Состав священнодействий

После проскомидии священник, подняв руки, молится о ниспослании на священнослужителей Святого Духа , чтобы Он « сошел и вселился в них » и отверз их уста возвестить хвалу Богу. После этой молитвы начинается литургия оглашенных.

В состав литургии оглашенных входит:

- великая ектения — в ней подробно перечисляются христианские нужды и лица, за которых молится церковь. Во время произнесения диаконом Великой ектении священник в алтаре тайно молится чтобы Господь призрел на храм и молящихся в нём людей;

- изобразительные и праздничные антифоны — используются, чтобы усилить благоговейное упование на Бога. Для этого используются псалмы 102 и 145 в которых в поэтической форме изображены благодеяния Бога еврейскому народу (поэтому они называются « изобразительными »). Так как эти псалмы поются попеременно на двух клиросах , то они также называются антифонами . В двунадесятые праздники поются не изобразительные антифоны, а особые новозаветные стихи к которым прибавляется припев соответствующий празднику;

-

гимн «

Единородный Сыне

» исполняется независимо от того какие антифоны (изобразительные или праздничные) поются на литургии. Он напоминает верующим о главном для христиан благодеянии Бога — ниспослании на землю своего Сына:

Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен сый, и изволивый спасения нашего ради воплотитися от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся, распныйся же, Христе Боже, смертию смерть поправый, Един сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас

- малая ектения разделяет изобразительные и антифоны, а также возглашается после молитвы « Единородный Сыне ». Во время малой ектении священник в алтаре молится об исполнении Богом прошений присутствующих в храме людей;

- пение Евангельских блаженств в которых показывается практический идеал истинного христианина и указывается, что верующий испрашивая милостей у Бога должен быть « смиренным духом, сокрушающимся и даже плачущим о своих грехах, кротким, поступающим по правде, чистым сердцем, милосердным к ближнему и терпеливым во всех испытаниях и даже готовым умереть за Христа ». После Блаженств поются особые тропари , называемые «тропарями блаженными», количество которых зависит от приходящегося на этот день праздника;

- малый вход с Евангелием во время которого открываются Царские врата и священник с диаконом выходят из алтаря, неся Евангелие. В настоящее время это действие носит только символический характер, но в древности оно объяснялось тем, что Евангелие хранилось не на престоле , а в диаконнике и для чтения торжественно переносилось в алтарь;

- чтение Апостола и Евангелия совершается для разъяснения верующим христианской веры. Перед чтением Апостола чтец (или диакон) и хор исполняют прокимен , перед чтением Евангелия — аллилуиарий . Во время чтения Апостола диакон совершает каждение, символизирующее благодать Святого Духа с которой проповедовали апостолы, а священник стоит, на горнем месте , как равный апостолам по благодати учительства. Если служит епископ то он сидит, так как является живой иконой Христа

- сугубая ектения ;

- ектении об умерших;

- ектении об оглашенных в которых возносятся просьбы чтобы Бог просветил оглашенных и удостоил их крещения ;

- ектения о выходе оглашенных завершает данную часть литургии.

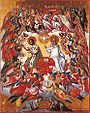

Символическое значение литургии оглашенных

Слова, являющиеся начальным возгласом литургии — « Слава в вышних Богу » символизируют песнь пропетую ангелами при рождении Иисуса Христа то есть начало литургии напоминает верующим о воплощении Сына Божия. Пение евангельских блаженств напоминает о начале проповеди Иисуса Христа и показывают пример христианской жизни. Малый вход символизирует проповедь Христа по городам и сёлам Палестины, а несомый перед Евангелием светильник обозначает Иоанна Предтечу . Чтение Апостола и Евангелия доносит до верующих жизнь и учение Христа о Боге, а каждение между чтениями символизирует распространение благодати на земле после проповеди Христа и апостолов. Ектении и молитвы за оглашенных приглашают верующих помолиться за некрещёных и напоминают, что и крещёные своими грехами могут потерять благодать спасения. Три краткие ектении, возглашаемые до Херувимской песни, символизируют трёхлетнюю проповедь Иисуса Христа.

Литургия оглашенных в древние времена

С момента Своего появления Христианская церковь активно занималась миссионерством и просвещением . Даже в годы жестоких гонений не переставала осуществляться христианская проповедь — тем более после получения Христианством полной свободы, а затем и статуса государственной религии . Широкое развитие и распространение получает «Уста́в пе́сненных после́дований» , который после возведения в 537 году грандиозного собора Святой Софии в Константинополе стал называться « Уставом Великой церкви » , где преобладали помпезные патриаршие и императорские выходы, церемонии и воинские парады , крестные ходы с литиёй (на западе — с литаниями ) , то есть, с богослужениями вне храмов: на площадях, улицах и даже за городом, в случае: губительных эпидемий, землетрясений, пожаров, засух, наводнений, нападений врагов или в благодарность за избавление от них. В те времена Литургия часто также начиналась с крестного хода — празднично-молитвенного шествия в храм духовенства и мирян :

В определенные дни церковная процессия (наш теперешний «крестный ход») начиналась в Св. Софии и направлялась в храм, посвященный памяти празднуемого святого или события, в котором вся Церковь, — а не отдельный «приход», — эту память праздновала. Так, например, 16 января, в день празднования «уз св. Апостола Петра процессия — по указанию „Устава Великой Церкви“ — выходит из Великой Церкви (то есть Святой Софии) и направляется в храм св. Петра, где и совершается праздничная Евхаристия». Так вот, пение антифонов и совершалось во время этой процессии и заканчивалось у дверей храма чтением «молитвы входа» и самим входом в храм духовенства и народа Божия для совершения Евхаристии. Отсюда многообразие антифонов, их «изменчивость» в зависимости от празднуемого события, отсюда существование до сего дня особых антифонов, предписанных в дни больших Господних праздников и т. п… Иногда, однако, вместо антифонов пелись специальные тропари святому, и тогда «Устав», отмечая эти тропари, предписывает: «…И входим в Церковь св. Петра и поется „Слава“ с тем же тропарем. Антифонов нет, а сразу Трисвятое…».

— .

На каждом архиерейском совершении Литургии заметен след прежнего крестного хода перед Ней:

- при входе архиерея в храм, протодиакон возглашает: «Премудрость» , после чего хор поёт: « Достойно есть » (или задостойник ) — то есть — песнопение, завершающее какое-то предыдущее богослужение (предполагаемый крестный ход ),

- до входа с Евангелием архиерей, по сути, не участвует в Литургии — он сидит на кафедре посреди храма, что косвенно свидетельствует о том, что антифоны Литургии в прежние времена пелись только вне храма на крестных ходах ,

- архиерей совершает проскомидию , точнее — заканчивает её совершение, только на « Херувимской песни » , но никак не до Литургии оглашенных .

После торжественного входа в храм, раньше следовало, по терминологии священника Александра Шмемана «Таинство Слова» , в которое входило:

- чтение ветхозаветных паремий ,

- пение псалмов из Псалтири (сейчас исполняется только прокимен с одним стихом, и аллилуиарий со стихом),

- чтение Апостола ,

- чтение Евангелия ,

- произнесение проповедей: «пресвитеры поодиночке увещавают народ, а после всех их епископ, подобный кормчему.»

- усиленные молитвы (сугубая ектения ),

- благословение архиереем каждого оглашенного и проводы его из храма .

После чего диакона закрывали двери храма, в котором оставались только верные на Литургии верных , и совершали проскомидию — выбирали из принесённых приношений на жертвеннике , находившемся тогда в притворе храма, наилучшие хлеб, вино и елей, торжественно вносили в храм (теперь в алтарь ) и вручали архиерею (или священнику), который водружал Сие́ на престол [ источник не указан 2512 дней ] .

Примечания

- Богослужение православной церкви (репринтное издание 1912 года). — М.: Даръ, 2005. с. 205

- Дата обращения: 23 февраля 2017. 3 августа 2016 года.

- Дата обращения: 23 февраля 2017. 3 августа 2016 года.

- После принятия Православной веры Киевской Русью , в условиях российского климата с лютыми зимами и осенне/весенней грязью на дорогах, обычай совершения крестных ходов перед Литургией нарушился в Русской православной церкви вслед за греческими церквами , которым массовые шествия запрещали совершать оккупационные власти мусульман (арабов и турок) и латинян ( крестоносцев ).

- . Дата обращения: 24 февраля 2017. 25 февраля 2017 года.

- Апостольские Постановления II, 57.

- . Дата обращения: 24 февраля 2017. 25 февраля 2017 года.

См. также

Ссылки

Литература

- Богослужение православной церкви (репринтное издание 1912 года). — М. : , 2005.

- Гоголь Н. В. Размышления о божественной литургии . — М. , 1889.

- Т. 1. — М.: Издательский Совет РПЦ, 1992 г.

- 2021-04-01

- 1