Interested Article - Фильм

- 2021-04-27

- 1

Фильм ( англ. «плёнка»), также кино́ , кинофи́льм , телефи́льм , кинокарти́на — отдельное произведение киноискусства . В технологическом плане фильм представляет собой совокупность движущихся изображений (монтажных кадров), связанных единым сюжетом . Каждый монтажный кадр состоит из последовательности неподвижных фотографий ( кадриков ), на которых зафиксированы отдельные фазы движения. Фильм, как правило, имеет звуковое сопровождение.

В начале XX века в России принято было говорить «фи́льма» (в женском роде ), и, кроме привычного нам значения, это слово относилось также к киноплёнке .

Область человеческой деятельности, связанная с созданием и воспроизведением фильмов, называется кинематографом . Кинематограф включает в себя область применения фильма как одного из направлений искусства ( киноискусство ), ( кинотехнику ), а также киноиндустрию . Фильмы создаются путём записи движущихся изображений окружающего мира с помощью киносъёмочных аппаратов или цифровых кинокамер , а также производятся из отдельных изображений с использованием мультипликации или спецэффектов .

Просмотр фильмов является частью современной культуры. Герои популярных фильмов и актёры, их играющие, зачастую становятся знаменитыми, а их образы узнаваемыми. Специально для массового просмотра фильмов строят кинотеатры . Обычно продолжительность фильма составляет 90—120 минут (полтора—два часа). В домашних условиях для просмотра фильмов традиционно используется телевизор с подключённым к нему видеопроигрывателем, или домашний кинотеатр . В последнее время всё чаще для этих целей служат Smart TV (с использованием стриминговых сервисов ) или переносные носители информации : USB-флэш-накопитель , флэш-память , персональный компьютер, смартфон и другие электронные устройства воспроизведения видео.

История

Рождение кинематографа в виде, близком к тому, что мы можем наблюдать сейчас, произошло 28 декабря 1895 года , когда на бульваре Капуцинок в одном из залов « » прошёл первый сеанс кинематографа.

Первый шаг к кинематографу был сделан в 1685 году , когда был изобретён «волшебный фонарь» — камера-обскура .

Второй шаг к кинематографу сделал в 1832 году Майкл Фарадей и его друг . Вся Европа старалась изобрести аппарат, чтобы оживить рисунок. Прибор Фарадея назывался фенакистископом . К аппарату прилагался ряд последовательных картинок. Учёный Жозеф Плато занимался разложением движения на фазы (например, движение человека). Когда Фарадей получил в руки эти труды, ему до завершения фенакистископа оставалось совсем немного.

Третий шаг состоялся в 1877 году. Он стал возможен благодаря работам Луи Дагера и Жозе Ньепса . Губернатор Калифорнии Леланд Стэнфорд и фотограф Эдвард Мейбридж провели один интересный эксперимент. Леланд любил лошадей, и поспорил c Мейбриджем на тему того, «отрывает во время галопа лошадь ноги или нет». Они приобрели 60 фотокамер и расставили их по обеим сторонам беговой дорожки (по 30 фотокамер). Напротив них были установлены будочки, в которых расположились контролирующие камеры люди. Между фотокамерой и будкой был натянут шнурок. Когда лошадь переходила на галоп и оказывалась на отрезке, где были установлены камеры, она задевала ногой нитку, после чего происходило срабатывание камеры и получалось изображение одной из фаз движения лошади. Это была первая попытка разложить движение на фазы .

Классификация фильмов

Классификация фильмов по степени документальности (достоверности) видеоматериала:

- игровое кино , псевдодокументальное кино;

- документальное кино (или неигровое кино), документально-игровое кино;

- научно-популярное кино (или научно-просветительское кино).

Игровое кино обычно принято классифицировать по следующим признакам:

- по продолжительности экранного времени;

- по количеству серий;

- по отношению к первоисточнику (источнику сценария или идеи фильма);

- по аудиовизуальному ряду, художественной форме;

- по степени новаторского подхода;

- по потребителю (целевой аудитории фильма, зрительскому сегменту рынка), в том числе классификация по объёму (массовости) и возрасту аудитории;

- по производителю;

- по основным жанрам драматургии;

- по целям авторов.

Классификация фильмов по продолжительности экранного времени:

Классификация фильмов по количеству серий:

- односерийный фильм;

- малосерийный фильм — две—три серии;

- многосерийный фильм (мини-киносериал) — четыре—девять серий;

- киносериал — десять—пятнадцать серий;

- телесериал — более пятнадцати серий;

- киножурнал — более пятнадцати выпусков.

Классификация фильмов по отношению к первоисточнику (источнику сценария или идеи фильма):

- экранизация художественных произведений иных жанров — литературы, компьютерных игр, комиксов;

- различные типы продолжения оригинального фильма: сиквел , приквел , спин-офф и другое;

- ремейк (повторная версия фильма) и перезагрузка (фильм, игнорирующий сюжеты предыдущих фильмов данной серии).

Классификация фильмов по аудиовизуальному ряду, художественной форме:

-

звук:

- немое кино , в том числе стилизованное;

- звуковое кино ;

-

изображение:

- чёрно-белое кино , в том числе стилизованное;

- цветное кино ;

- мультипликация:

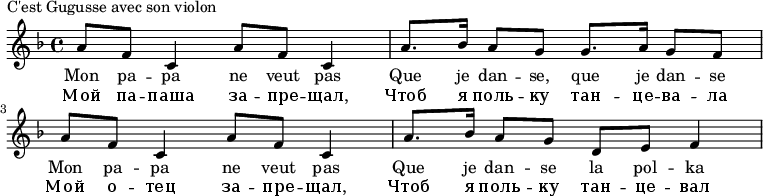

- музыкальные фильмы , в том числе с элементами хореографии;

- мюзиклы ;

- ;

- другое.

Классификация фильмов по степени новаторского подхода:

- экспериментальное кино , в том числе авангард в кино;

- традиционное кино.

Классификация фильмов по потребителю (целевой аудитории фильма, зрительскому сегменту рынка):

-

по массовости аудитории:

- ( блокбастеры );

- артхаус ( элитарные фильмы);

- авторское кино (может быть коммерчески успешным и при этом выделяться художественной ценностью);

-

по возрасту аудитории:

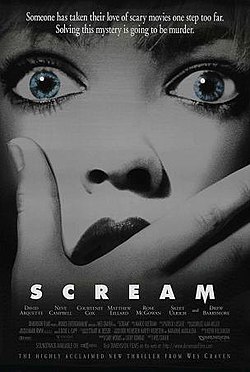

- возрастное кино с ограничениями по возрасту зрителя (как правило, детективные фильмы, триллеры, ужасы, эротика, порно ), которое ориентировано на взрослую аудиторию;

- детско-юношеское (подростковое) кино;

- детское кино , ориентировано на детей.

Классификация фильмов по производителю:

- профессиональное кино;

- любительское кино .

Классификация фильмов по основным жанрам драматургии:

- трагедия ;

- комедия ;

- трагикомедия .

Классификация игровых фильмов по жанрам и субжанрам приведена в статье « Жанры игрового кино ».

Классификация фильмов по целям автора (с какой целью?):

- художественные интересы — независимое или авторское кино ( андеграунд в кино);

- коммерческие интересы — ( мейнстрим в кино), в том числе кино по заказу коммерческих фирм, не входящих в кинобизнес ( );

-

общественно-политические интересы (по заказу правящей элиты, политических партий, общественных и религиозных объединений) —

,

:

- — чувство патриотизма, чувство гражданского самосознания;

- — гуманистические чувства, сострадание, формирование отношения к проблемам общества;

- — религиозные чувства;

- Смешанные интересы.

Кинофильм

Кинофи́льм — последовательность фотографических изображений, снятых с определённой частотой на фотоплёнке с помощью специального устройства (кинокамеры) и предназначенных для проекции (с той же частотой) на экран. Различают узкоплёночные (любительские) кинофильмы, снятые на кинолентах шириной 8 или 19 мм, и, профессиональные, снятые на киноплёнке 16 или 35 мм шириной обычным объективом или с помощью специальной широкоформатной насадки, позволяющей изменить соотношение сторон, не меняя размеров кадрового окна кинокамеры и кинопроектора . Изначально кинофильм был «немым» , то есть представлял последовательность кадров, снятых на чёрно-белую киноплёнку. «Великий немой» демонстрировали в кинотеатрах под аккомпанемент тапёра . Совершенствование технологий позволило осуществлять запись звука на киноплёнку (оптическая запись) или магнитную ленту, нанесенную на позитивную плёнку, — в конце 1930-х годов началась эра звукового кино. Кроме того, появилась цветная фото- и киноплёнка.

Фильмопроизводство — подавляющее большинство фильмов создаётся коллективами творческих работников и технических специалистов на специализированных киностудиях с использованием в процессе постановки разнообразных средств кинотехники , съёмки в киносъёмочных павильонах, на натурных площадках и так далее. Кроме того, кинофильмы для научных, технических и учебных целей нередко изготавливаются в кинолабораториях научно-исследовательских институтов и учебных заведений. Любительские — фильмы, которые снимаются отдельными кинолюбителями, а также на любительских киностудиях, созданных при клубах, учебных заведениях и предприятиях .

Панорамное кино

Дальнейшее развитие качества киноизображения связано с появлением в начале 1950-х панорамных киносистем , получивших огромную популярность у зрителей, но дорогих и непригодных для широкого распространения. Панора́мное кино́ — кинематографические системы с очень большим соотношением сторон сильно изогнутого экрана. Характерной особенностью панорамного кино был очень большой угол горизонтального обзора, превышавший поле зрения человека и позволявший сделать границы экрана малозаметными . Такие системы для съёмки фильмов используют разделение изображения на несколько частей и, как правило, несколько киноплёнок . В СССР и остальном мире такие форматы не получили широкого распространения вследствие своей дороговизны и несовместимости с массовой киносетью. Небольшое количество фильмов, снятых панорамными технологиями, как у нас, так и за рубежом, чаще всего перепечатывались на широкие форматы киноплёнки для демонстрации в традиционных кинотеатрах .

Кинопанорама (СССР, 1957 год)

Советская «Кинопанорама» была разработана в московском Научно-исследовательском Кинофотоинституте (НИКФИ) на основе системы «Синерама» под руководством Е. М. Голдовского и представлена в 1957 году . В некоторых странах, в которых производилась демонстрация советских фильмов, снятых по этой системе, она называлась Soviet Cinerama . Первым кинотеатром, где использовалась эта технология, был кинотеатр «Мир» в Москве на Цветном бульваре , дом 11, рядом с известным цирком, открытый в феврале 1958 года . На момент открытия он был крупнейшим в Европе, а по размеру экрана (200 м²) — крупнейшим в мире. Он вмещал 1220 зрителей, а его экран с мест в первых рядах, имел видимые угловые размеры 146° по горизонтали и 78° по вертикали .

Впоследствии кинотеатр был переоборудован для показа широкоформатного кино .

Широкоформатное кино

Широкоформа́тное кино́ — разновидность кинематографических систем , в основе которых лежит использование киноплёнки с шириной, превосходящей стандартную 35-мм (чаще от 50 до 70 мм ). Широкоформатные киносистемы отличаются большой площадью кадра, не требующего сильного увеличения и позволяющего получать высококачественное изображение на больших экранах . Широкие форматы разрабатывались, как замена дорогостоящему панорамному кинематографу, и при сопоставимой площади кадра дают цельное изображение без стыков. Наибольшее распространение получили широкоформатные системы, использующие для изготовления фильмокопий киноплёнку шириной 70-мм с кадром, занимающим в высоту пять перфораций и широкоэкранным соотношением сторон 2,2:1 (формат «5/70»). Современный вид широкоформатного кинематографа регламентируется стандартом ISO 2467:2004 в соответствии с рекомендациями и нормативами SMPTE . В настоящее время в широкоформатном кино для съёмки используется киноплёнка шириной 65-мм и сферическая ( аксиально-симметричная ) оптика, а для печати фильмокопий — киноплёнка шириной 70-мм .

Вопреки распространённому заблуждению, появление на рынке широкой киноплёнки первоначально связано не с попытками повышения разрешающей способности , а главным образом, как способ размещения оптической фонограммы на одном носителе с изображением . Широкоформатные киносистемы начали развиваться с появлением звукового кинематографа. Качество звука тогда зависело от ширины дорожки, и на стандартной 35-мм киноплёнке кадр, если ширина фонограммы была слишком велика, становился квадратным. Проблему решала широкая плёнка, на которой можно было печатать фонограммы любой ширины, а также широкоэкранное изображение большой площади. Попытки создания широкоформатного кинематографа предпринимались с первых дней существования кино, однако практическое применение широкоформатное кино получило только с середины 1950-х годов, после того как опыт съёмки и демонстрирования 35-мм широкоэкранных фильмов с использованием анаморфотной оптики показал, что выигрыш в размерах изображения достигается ценой некоторого ухудшения его качества. Создание широкоформатного кино ознаменовало новый этап в развитии кинематографа, характеризующийся существенным увеличением размеров экранного изображения без ухудшения его качества, достигнутым благодаря использованию киноплёнки удвоенной (по сравнению с обычной) ширины и системы 6-канальной стереофонической записи и воспроизведения звука. В некоторых системах широкоформатного кино наряду с широкой киноплёнкой одновременно применяют и анаморфирование изображения .

Любительское кино

Люби́тельское кино́ ( кинолюби́тельство ) — хобби или один из видов самодеятельного творчества с применением методов и средств кинематографа . В эпоху первых экспериментов в области кинематографа строгого деления на любительский и профессиональный не было. Таким образом, именование (в том числе и самоименование) того или иного коллектива (группы) кинолюбителями, а также причисление того или иного оборудования к кинолюбительскому приблизительно до 1920-х годов было произвольным. Постепенно, к 1970-м годам сложилась классификация, относящая киноплёнку шириной 35 мм и более к профессиональной, для показа в кинотеатрах большому количеству зрителей, а более узкую (за исключением телевизионного производства) — к любительской. Эта необходимость диктовалось, в частности, показателем допустимого светового потока (соответственно и максимальным размером экрана), зависящим от размера кадра на плёнке. Такое деление определяло и значительно меньшие габаритные размеры любительской аппаратуры и её оптики. Именно так позиционировались (в частности, по массовости производства и масштабу цен ) производимые в мире киноплёнка , съёмочные камеры , проекторы и монтажные столы . Любительское кино существует во многих странах и появилось практически одновременно с профессиональным кинематографом , привлекая внимание творческих людей новыми, ранее не существовавшими изобразительными возможностями. Как и для любительской фотографии, в итоге возникла и развилась целая индустрия, ориентированная на узкоплёночное, мелкоформатное, малобюджетное кино .

Значительную часть затрат кинолюбителя (как материальных, так и временны́х) на фильм составляет киноплёнка и её химико-фотографическая обработка. Стремление снизить эти затраты определяет основные особенности любительского кинематографа.

- В отличие от прокатной киноиндустрии, изначально предполагающей изготовление нескольких копий фильма и потому использующей негативную плёнку, съёмка подавляющего большинства любительских фильмов производилась на чёрно-белую и цветную обращаемую киноплёнку , с получением единственного экземпляра фильма непосредственно в позитивном виде. В СССР узкая негативная и позитивная киноплёнка была в продаже большой редкостью. Кинокопировальные аппараты для кинолюбителей выпускались малыми партиями (например, КАУ-16 ) и были доступны только любительским объединениям. Кроме того, выпускались кинокамеры «Экран», пригодные для контактной печати 8-мм фильмов, однако сложность технологии и неизбежные потери качества изображения на малом формате, сделали любительскую печать экзотикой.

- В СССР домашнее любительское кино снималось, как правило, на киноплёнку формата « 8 мм » или « Super-8 » (« 8 мм тип С »). Для увеличения длины фильма выпускалась 16 мм плёнка с двойной перфорацией (по обеим краям), которая обозначалась «2×8 мм». после экспонирования плёнка в кинокамере перезаряжалась (переворачивалась). Для предохранения от ошибочной повторной экспозиции на внутреннем конце 10-метрового ролика киноплёнки перфорировалась надпись «1/2 экс». После экспозиции обеих сторон двойной плёнки её проявляли, а затем разрезали вдоль с помощью специального резака и наматывали на 8-мм бобины (которые выпускались и для намотки магнитной ленты шириной 6,25 мм, а затем и 6,3 мм для бытовых бобинных магнитофонов). Киноплёнка « 16 мм » применялась, в основном, в кружках и клубах. Домашнее применение сдерживалось высокой стоимостью аппаратуры, её большими размерами и весом, а также большей стоимостью киноплёнки.

Для домашнего кинолюбительства необходимо было приобрести:

- кинокамеру с запасом киноплёнки или кассетами ,

- наборы химикатов для лабораторной обработки обращаемой чёрно-белой или цветной киноплёнки, а также лабораторную посуду и термометр ,

- бачок для проявки киноплёнки,

-

сушилку для киноплёнки,

- в крупных городах СССР была доступна централизованная обработка фотокиноплёнки.

- резак для плёнки (если применялась двойная 8-мм плёнка),

- монтажный стол для просмотра отснятого фильма, монтажа и склейки его (иногда для этой цели использовали кинопроектор либо специальные увеличительные стёкла с фильмовым каналом),

- специальные бобины для намотки смонтированного фильма,

- синхронизатор к бытовому бобинному магнитофону для озвучивания 8-мм фильмов,

- кинопроектор и переносной сворачиваемый экран (чаще белая простыня) для демонстрации отснятых шедевров,

- станок для перемотки фильмов (чаще изготавливался из подручных материалов),

- пресс для склейки киноплёнки и специальный киноклей (позже стали выпускать клейкую ленту в кассетах ).

С массовым распространением бытовых видеокамер и видеомагнитофонов , любительские фильмы начали сниматься на видеокассеты. В настоящее время видеолюбительство полностью вытеснило кинолюбительство, а съёмочное оборудование и узкая киноплёнка не выпускаются.

Видеофильм

|

|

В разделе

не хватает

ссылок на источники

(см.

рекомендации по поиску

).

|

Видеофи́льм — фильм, снятый не на киноплёнке, а на магнитной ленте с помощью видеокамеры. В настоящее время вместо магнитной ленты используются твёрдотельные накопители или жёсткие диски. Понятие «видеофильм» относится в большей мере к любительскому кинематографу или к промышленным и учебным фильмам. Телефильмы, снимаемые по такой же технологии, не считаются видеофильмом. От цифрового кино видеофильм отличается использованием телевизионных стандартов изображения , в том числе высокой чёткости . Однако, в некоторых случаях разница между видеофильмом и цифровым кинофильмом может быть условна, а в полнометражных фильмах используются кадры, снятые видеокамерами. Совершенствование цифровой видеотехники и доступность нелинейного видеомонтажа с помощью компьютера позволяют достигать результатов, сопоставимых по техническому качеству с профессиональными. Многие независимые кинематографисты создают документальные и игровые фильмы любительским и полупрофессиональным видеооборудованием.

Телефильм

Телефи́льм (или телевизио́нный фи́льм ) — игровой фильм , снятый специально для показа по телевидению . При создании телефильмов учитываются технические возможности телевидения и особенности восприятия телезрителями изображения на экране телевизора . Изначально по телевидению демонстрировались обычные кинофильмы. Вскоре начали создаваться фильмы по заказу телеканалов . В процессе производства таких фильмов была выработана определённая телевизионная специфика, что, собственно, и привело к появлению понятия «телефильм». Важнейшим фактором в производстве телефильмов является размер телевизионного экрана. В то время как на телевидении наиболее распространённым соотношением сторон экрана всё ещё остаётся традиционное полноэкранное 4:3 (1,33:1), а развитие телевидения высокого разрешения только набирает популярность широкоэкранное 16:9 (1,78:1), в киноиндустрии самым популярным на данный момент является суперширокоэкранное соотношение 2,39:1. Поскольку телеэкран значительно меньше киноэкрана, телефильмы отличаются от кинофильмов меньшим числом общих планов и отсутствием высокодетализированных изображений. Таким образом, телефильм, (как жанр) возник в начале 1960-х годов из слияния телевидения и классического кинематографа . Наиболее часто телефильм состоит из двух и более последовательных, но демонстрируемых в разное время частей — серий. Телефильмы с бо́льшим количеством серий принято называть телесериалами . Телефильмам и телесериалам в частности свойственно специфичное «растянутое» повествование. При монтаже современных телефильмов учитываются рекламные блоки в эфирной сетке телеканалов — на интригующем моменте делается пауза, и после предполагаемой рекламы следует продолжение с небольшим «откатом» сюжета.

Мультипликационный фильм

Мультипликацио́нный фи́льм (или мультфи́льм ) — это ряд рисунков, выполненных с помощью средств рисования, графики или фильм, снятый методом покадровой съёмки объектов из пластилина и других подручных материалов, а также кукол или компьютерных моделей на какой-либо из существующих носителей (кино-, видео-, цифра) и предназначенный для показа в кинотеатре, по телевизору или на экране компьютера. Как и обычные кинофильмы, мультфильмы бывают короткометражными и полнометражными (обычно более часа).

Диафильм

Диафи́льм (от греч. δια — приставка, здесь означающая «переход от начала до конца» , и англ. film — фото- или киноплёнка ) — последовательность изображений, отпечатанных на стандартной позитивной 35-мм перфорированной плёнке , кадры которой тематически связаны друг с другом и, как правило, снабжены текстом (имеются титры ), превращающим кадры в иллюстрированный рассказ. Фактически диафильм — это неразрезанный диапозитив без рамок. Кадры диафильма неразрывно связаны между собой, что не позволяет менять порядок их демонстрации — каждый кадр диафильма является продолжением предыдущего. Стандартный размер кадра диафильма — 18×24 мм. Длина диафильма, как правило, была около 1 м. Возможность коллективного просмотра диафильмов на большом экране позволяла заменить дорогостоящую кинопроекцию более доступным шоу, особенно популярным у детей, предпочитавших его чтению иллюстрированных книг вслух. За пределами советского блока диафильмы были, например, в США. Небольшое количество диафильмов выпускалось со звуковым сопровождением на магнитной ленте (катушках) или гораздо чаще на виниловых пластинках — показ озвученных диафильмов мог проводиться одновременно с воспроизведением грампластинки с дикторским текстом или музыкальным сопровождением. В настоящий момент выпускаются диафильмы в России и в Венгрии, в том числе на русском языке. Звуковые диафильмы в виде картриджей для диапроектора «Светлячок» — в Китае. Диафильмы, выпущенные в последнее время в России, являются перепечаткой старых плёнок и отличаются низким качеством (очень высоким контрастом). С распространением бытовой видеозаписи диафильмы практически вышли из употребления. Однако в последнее время интерес к диафильмам снова вырос и сейчас в Китае выпускают диапроекторы «Светлячок» и «Реджио», а в Белоруссии продолжается выпуск «Пеленг-500».

Разновидностью диафильма является микрофильм .

Микрофильм

Микрофи́льм — документ в виде микроформы на рулонной светочувствительной фотоплёнке с последовательным расположением кадров в один или два ряда или фотокопия документов, рукописей, книг и так далее, выполненная со значительным уменьшением на фотоплёнке или киноплёнке. В свою очередь, процесс получения ( копирования ) фотографическим способом уменьшенного в десятки и сотни раз изображения с бумажных носителей информации ( чертежи , рукописи , рисунки , архивные документы ) получил название Микрофильми́рование .

Первые работы по микрофильмированию отмечены к началу XIX века и связаны с именами изготовителя оптических приборов англичанина Д. Дансера и французского фотографа Луи Дагера . В России большая заслуга в развитии микрофильмирования принадлежит Е. Ф. Буринскому — одному из основоположников судебной и научной фотографии. Научно-технический прогресс вызвал резкое увеличение объёма научно - технической информации на бумажных носителях, обусловил широкое использование микрофильмирования на производстве, в науке, библиотечном и архивном делопроизводстве . Микрофильмирование сокращает размер хранилищ, исключает возможность поврежнения редких книг, обеспечивает бо́льшую доступность раритетных изданий. Благодаря копированию появляется возможность передачи копии в другие библиотеки и архивы, уменьшаются транспортные расходы. Для фотографирования документов чаще всего применяются специализированные фотоаппараты , имеющие оптику с высокой разрешающей способностью . В СССР для съёмки микрофильмов применялась чёрно-белая негативная фотоплёнка «МЗ-3Л», «Микрат-200» и «Микрат-300» с разрешением 150, 200 и 300 лин/мм соответственно . Для просмотра и получения увеличенных копий на бумажном носителе используются читально-копировальные аппараты, при создании копий применяется электрографический метод . Для хранения носителей, их быстрого поиска применялись информационно-поисковые системы («Иверия» — для микрофильмов в отрезках и «Поиск» — для рольных микрофильмов) .

См. также

- Телефильм

- Документальное кино

- Научно-популярное кино

- Игровое кино

- Жанры игрового кино

- Аудиовизуальное произведение

- Кинематограф

- Видео

Примечания

- ↑ Фильм — статья из Большой советской энциклопедии . Е. А. Иофис.

- , с. 646.

- Даровский В. П. «История российского кинематографа. Курс Лекций»

- ↑ И. Б. Гордийчук, В. Г. Пелль. Справочник кинооператора / Н. Н. Жердецкая. — М. ,: « Искусство », 1979. — С. 38—48. — 440 с.

- Приглашает сферорама // Наука и жизнь . — 1988. — № 4 . — С. 33—35 .

- . Кинотеатр «Круговая кинопанорама» (2006). Дата обращения: 12 мая 2012. 26 июня 2012 года.

- И. Б. Гордийчук, В. Г. Пелль. Раздел I. Системы кинематографа // Справочник кинооператора / Н. Н. Жердецкая. — М. ,: «Искусство», 1979. — С. 25—34. — 440 с.

- ↑ Широкоформатное кино — статья из Большой советской энциклопедии . М. З. Высоцкий.

- (англ.) . The American WideScreen Museum. Дата обращения: 12 мая 2012. 17 июня 2012 года.

- (англ.) . The Letterbox and Widescreen Advocacy Page. Дата обращения: 9 мая 2012. 17 июня 2012 года.

- (англ.) . ANSI . Дата обращения: 21 августа 2012. 3 октября 2012 года.

- 39. Kodak . Дата обращения: 9 мая 2012. 10 мая 2012 года.

- Е. М. Голдовский. Глава III // Кинопроекция в вопросах и ответах. — 1-е изд. — М. ,: «Искусство», 1971. — С. 56. — 220 с.

- Г. Андерег, Н. Панфилов. / Д. Н. Шемякин. — Л. ,: «Лениздат», 1977. — С. . — 368 с.

- , с. 26.

- Разрешение любительских чёрно-белых негативных фотоплёнок «Фото-65» не превышало 100 лин/мм.

- Микрофильмирование — статья из Большой советской энциклопедии . И. М. Гофбауэр.

Литература

- Б. Н. Коноплёв . Основы фильмопроизводства / В. С. Богатова. — 2-е изд.. — М. : «Искусство», 1975. — 448 с. — 5000 экз.

- Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. — М.,: « Русский язык », 1976. — С. 646. — 696 с. .

- Лукин В. В., Микрофильмирование, его настоящее и будущее, «США. Экономика, политика, идеология», 1973, № 4.

- Механизация инженерно-технического и управленческого труда. Справочная книга, под ред. И. И. Кандаурова, Л., 1973.

Ссылки

- в каталоге ссылок Curlie (dmoz)

|

Для улучшения этой статьи

желательно

:

|

- 2021-04-27

- 1