Последние дни Помпеи (роман)

- 1 year ago

- 0

- 0

«Ле́звие бри́твы» — философский роман советского писателя Ивана Ефремова , написанный в 1959—1963 годах. Первая публикация — в журнале « Нева » (1963), в 1964 году вышло книжное издание, которое многократно перепечатывалось. Роман был переведён на ряд иностранных языков, в том числе румынский, венгерский и японский .

Ефремов определял своё произведение как «роман приключений» и утверждал, что его главной задачей было познание «психологической сущности» современного человека, чтобы заложить научный фундамент для «воспитания людей коммунистического общества » .

«Лезвие бритвы» — центральное произведение писателя, в которое он вложил все философские и эстетические идеи, которые разрабатывал в течение жизни. Автор размышляет о путях эволюции и исторического процесса, утверждая, что история подобна лезвию бритвы, когда отклонения от некой узкой магистральной линии являются катастрофическими. В романе представлены развёрнутые гипотезы о скрытых психических и физических возможностях и обрисован идеал гармонического человека и его служения обществу . В романе обсуждается природа красоты и её значимость для духовного развития человека . Мысли автора о цели общественного развития высказывает главный герой Иван Гирин: «сделать всех знающими, чистыми, освобождёнными от страха, равными перед законом и обществом» .

Структурно роман состоит из четырёх частей, в трёх из которых существуют самостоятельные сюжетные линии; в четвёртой они соединяются и происходят встречи главных героев всех линий. Действие пролога разворачивается в 1916 году на ювелирной выставке в Петрограде , где представлены аллегории Денисова-Уральского , которыми любуется мальчик Ваня — альтер эго писателя, главный герой романа Иван Родионович Гирин .

Основное действие романа начинается в 1961 году. В начале первой части врач-хирург Иван Гирин, исполняя волю погибшего на войне шестнадцать лет назад друга, ищет статую, которую тот изваял. Обнаружив статую, Гирин вспоминает, как девятнадцатилетним юношей летом 1933 года в деревне, куда был отправлен для исследований, увлёкся Анной, имевшей репутацию «испорченной девушки». Отца Анны — коммуниста-активиста — убили во время коллективизации , мать слегла от переживаний. Это натолкнуло Гирина на идею излечения от психического паралича по методу Аствацатурова , сымитировав нападение « кулаков », роль которых исполнили местные комсомольцы . Опыт удался, но мать и дочь вынуждены покинуть деревню. Гирин познакомил Анну со скульптором Прониным, за которого она вышла замуж, стала исполнительницей народных песен и погибла на войне, как и её муж. Гирин устраивает выставку скульптуры и в ответ на ханжеские речи критиков произносит страстный монолог о биологической целесообразности понятия красоты . На выставке Гирин знакомится с молодой гимнасткой Симой — Серафимой Юрьевной Металиной — и понимает, что они созданы друг для друга, когда совершают краткое путешествие в Крым.

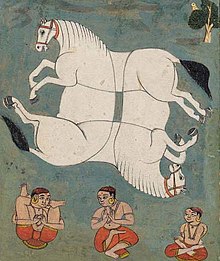

Во второй части группа итальянцев (актёр, владелец яхты, Иво Флайяно, «мисс Рома» — его подруга Сандра, пара аквалангистов — художник Чезаре Пирелли и ныряльщица Леа Мида) собирается на поиски бриллиантов в Африку, на Берег Скелетов (побережье Намибии ). Случайно они обнаруживают останки кораблей Неарха — полководца Александра Македонского , который после смерти своего царя отплыл со всем флотом в неизвестном направлении. Главной находкой оказалась таинственная чёрная корона из Индии, надев которую, великий завоеватель забыл о цели своего похода и возвратился обратно, после чего умер. Авантюристам действительно удаётся найти корону, усеянную странными серыми камнями, которую Чезаре прячет под водой. Леа — одна из героинь — надев корону, испытывает частичную потерю памяти: камни расположены так, что воздействуют на кору больших полушарий . Эти свойства камней привлекают преступников, а также спецслужбы: в окружении итальянцев появляется некий «профессор археологии» из Турции — Вильфрид Дерагази, явно наделённый паранормальными способностями . В результате Сандра, Чезаре и Леа бегут из Южной Африки в Индию первым же подходящим авиарейсом. Алмазы герои отдают на хранение надёжному капитану.

Две вводные главы посвящены Гирину и геологу Иверневу, которого командируют в Индию. Гирин оказывается также втянутым в шпионскую историю, когда иностранный гипнотизёр Дерагази начинает обхаживать подругу Симы — Риту, и Ивану приходится использовать свои способности к внушению. Главные герои третьей части — индийский скульптор Даярам Рамамурти и танцовщица Тиллоттама, девушка низкой касты , которую её хозяин — португалец Трейзиш — снимает в эротических фильмах. Пытаясь избавиться от любовного наваждения, по совету гуру Витаркананды, Даярам уезжает в предгорья Ладакха , чтобы подвергнуться заточению в пещере без звуков и света . Но сила любви заставила его вернуться в Мадрас и при помощи итальянцев и местных йогов вырвать Тиллоттаму из рук преступников. Они сочетаются браком, и Даярам без устали ваяет свою возлюбленную. Советский геолог Ивернев даёт Даяраму деньги, чтобы отлить образ Тиллоттамы в бронзе. Колоссальный успех выставки зеркален демонстрации статуи Анны в Москве .

В четвёртой части Гирин экспериментирует с ЛСД и помогает сибиряку Иннокентию Селезнёву воскресить память предков — охотников на мамонтов . В 1963 году его приглашают в Индию для исследования чёрных камней из короны Александра. Сима может поехать вместе с Гириным только в одном качестве — жены. В Мадрасе они знакомятся с итальянцами и индийской четой. В финале происходит несчастье: давний недруг Даярама — приближённый Трейзиша Ахмед — стреляет в художника, но его закрывает собой Тиллоттама. Несмотря на весь свой опыт, Гирину не удаётся спасти жизнь танцовщицы. Также Иван обсуждает с Витарканандой преимущества йоги и индуизма перед религиями Запада для будущего общественного развития. Наконец, индийское правительство передаёт Советскому Союзу один из кристаллов короны для изучения (слагающий их минерал когда-то открыл отец Ивернева), и Гирину предстоит возглавить целый научный институт.

Общая работа над книгой, включающая подготовку к публикации, заняла пять с половиной лет, из которых собственно написание текста романа — четыре года. Идеи, воплощённые в романе, обдумывались исподволь, как минимум с начала 1950-х годов. 1 июля 1951 года датировано письмо И. А. Ефремова И. И. Пузанову , в котором перечисляются практически все темы, которые развивались в творчестве писателя в последующие два десятилетия. Б. Н. Стругацкий свидетельствовал, что Ефремов хотел написать объёмный философский трактат в античном духе. В письме В. И. Дмитревскому от 3 марта 1959 года говорится о плане написания «небольшой повести», которая уже носила название «Лезвие бритвы», а также о будущих рассказах «Камни в степи» и «Молот ведьм». Работа над текстом началась в середине 1959 года; в письме В. И. Дегтярёву от 3 декабря того же года Ефремов упоминал, что пишет «небольшую повесть». К весне 1961 года стало ясно, что замысел намного превзошёл первоначальный, из переписки следует, что уже написанный текст, скорее, относился к научно-популярному жанру, чем к беллетристике. Тогда же возник выход из кризиса — создать три сюжетных линии, которые позволили бы избавиться от наукообразия. На основе написанной в 1954 году повести «Тамралипта и Тиллоттама» к лету 1962 года была создана индийская часть. В основу линии итальянцев, которые искали корону Александра Великого, была положена нереализованная идея повести «Корона Искандера». Глава «Камни в степи», которой открывается четвёртая часть романа, является углублённым развитием раннего рассказа Ефремова « Эллинский секрет » о генной памяти , причём рассказ вышел в свет уже после романа. Сохранились свидетельства о рабочем графике писателя в 1959 году: Ефремов проводил за письменным столом по десять, иногда ― четырнадцать часов. Роман планировалось опубликовать в журнале « Нева », в редакции которого работал Дмитревский; рукопись была окончена в январе 1963 года. Автор возражал против корректорских правок как в описании терминов, так и в содержательных вопросах, требуя «следовать за моим текстом, а не давать разгуляться корректорской руке». В письме к Дмитревскому от 3 мая 1963 года Ефремов утверждал, что «…когда я пишу фамилии художников или научные термины, то пишу их совершенно точно» (последние два слова подчёркнуты); он не соглашался с позицией корректора по поводу ролей самца и самки в стаде слонов: «…Откуда она взяла, что стадо сторожит самец? Обычно ― старая и опытная самка является вожаком, а временными стражами на периферии ― молодые самки. Самцы ― авангард и арьергард ― боевая сила». Роман публиковался по частям в журнале «Нева» (№ 6, с. 3—92; № 7, с. 6—92; № 8, с. 51—146; № 9, с. 8—84), отдельное книжное издание вышло в 1964 году в « Молодой гвардии » с цветными иллюстрациями .

«Лезвие бритвы» пользовалось успехом у читателей, уже журнальная публикация вызвала массу читательских писем . По выражению Д. Быкова , роман был «во всех интеллигентных домах» ; книжное издание продавалось на чёрном рынке за огромные деньги — 30—40 рублей, как Библия . Тем не менее на волне успеха в 1964 году Ефремов жаловался в частной переписке, что написание книг ― «дело выгодное лишь для халтурщиков или заказников». По его подсчётам, за пять с половиной лет работы над «Лезвием бритвы» он заработал меньше, чем если бы получал зарплату доктора наук и тем более заведующего лабораторией . В письме к Дмитревскому от 29 июня 1964 года писатель приводил точный расчёт: 25 тысяч рублей (гонорар от двойного тиража книжного издания и журнальной публикации) в пересчёте на время создания давали около 300 рублей в месяц, в то время как докторская зарплата составляла 400 рублей, а у заведующего — 500 . В другом письме к Дмитревскому, от 24 июля 1964 года, он возмущался маленьким тиражом романа ― 65 тысяч экземпляров, сравнивая его со стотысячным тиражом книги братьев Стругацких « Далёкая Радуга » (вместе с « Трудно быть богом ») . В 1971 году Ефремов в переписке называл роман любимым из написанных им произведений, не соглашаясь со мнением критиков о творческой неудаче .

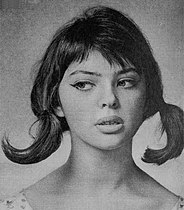

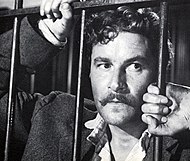

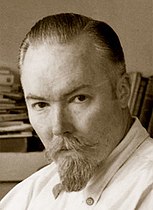

В архиве писателя сохранился так называемый «альбом» — объёмная папка, в которой собирались записи, связанные с общей конструкцией будущего произведения, обликом действующих лиц и также хронологические расчёты, таблицы, и справочные материалы. Туда же вкладывались и вырезки из газет и журналов, а также фотографии людей, внешность которых использовалась при описании тех или иных персонажей. В «альбоме», посвящённом «Лезвию бритвы», имеются фотографии и гравюры разных индийских храмов и скульптур. Из этих материалов точно известно, что внешним прототипом Гирина являлся итальянский актёр Амедео Наццари , а Симы Металиной — польская актриса Барбара Квятковская (в тексте романа также подчёркивается, что Сима похожа на Барбару) . Однако то были лишь образцы, по которым писатель представлял внешность персонажей, лепка образа была много сложнее. В частности, главным прототипом Гирина, с его чертами характера и интересами, был к тому времени скончавшийся А. П. Быстров , однако Ефремов наделил Ивана собственными воспоминаниями и физической силой . Существенное влияние на образ Симы оказали черты характера последней жены Ефремова — Таисии Иосифовны Юхневской . Прообразом гуру-йогина и профессора истории искусств Свами Витаркананда был востоковед Юрий Николаевич Рерих , часть впечатлений от общения с которым были перенесены на ещё одного персонажа романа — геолога-ленинградца Мстислава Ивернева .

Е. Агапитова выявила 153 текстовых различия между журнальным вариантом 1963-го и книжным изданием 1964 годов. Они сводились, преимущественно, к стилевой правке. В некоторых случаях изменения углубляли образы героев через детали, например, было изменено имя бывшего мужа Симы (Пётр-«Камень» на Георгия-«Землепашца», подчёркивая его слабость), а также убрано упоминание о репродукции картины А. Соколова , поскольку этой теме было посвящено отдельное произведение . По мнению Е. Агапитовой, хронотопы романов Ефремова образуют единый метамир: например, сюжет с исчезнувшим флотом Неарха активно используется в «Лезвии бритвы», при этом начало истории писатель поместил в роман « Таис Афинская », написанный спустя десятилетие :

…Мы имеем не отдельные произведения автора, а своеобразные «зарисовки» одного мира в разные моменты его развития, и история, начавшаяся в одном романе, может обрести неожиданное завершение в другом .

Авторы биографии Ефремова, изданной в серии « Жизнь замечательных людей », отмечали некоторое влияние Райдера Хаггарда — любимого писателя всей жизни Ивана Антоновича. Глава «Камни в степи» посвящена видениям сибирского охотника Селезнёва, у которого Гирин при помощи ЛСД активировал наследственную память. Сибиряк переживает воспоминания своего далёкого предка — палеолитического охотника времён архидискодонов и гигантопитеков как подлинные события. В одном из романов Хаггарда Аллан Квотермейн (в честь этого персонажа писатель назвал своего сына) под воздействием наркотика переносится в сознание своего далёкого предка .

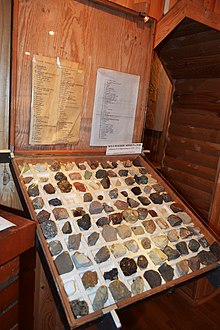

Существенным аспектом действия «Лезвия бритвы», с которого начинается роман, является тема минералогии и геологии. Пролог романа имеет чёткую датировку: 5 марта 1916 года, когда в Петрограде открывалась выставка патриотической серии миниатюр художника и ювелира А. К. Денисова-Уральского . Это в полной мере возвращение в мир детства писателя, и мальчик Ваня, глазами которого переданы впечатления, — это Ефремов, а не Гирин. Известно, что девятилетний Иван дважды побывал на этой выставке, но ко времени написания романа больше не видел коллекции и не представлял её дальнейшую судьбу . Несколько раз видевший коллекцию в Пермском университете (куда она поступила после 1917 года) П. К. Чудинов свидетельствовал о документальной точности описаний, попавших в роман спустя полвека. Однако подлинные воспоминания причудливо сочетаются с вымыслом: на этой же выставке, согласно сюжету, впервые представлен странный серый камень, который, как выясняется, воздействует на психику. Его свойствам целиком посвящены события второй части (с короной Александра), используется минерал и в линии «чёрного мага» Дерагази, над которым одерживает победу Гирин .

По мнению литературоведа , персонажи в романе «Лезвие бритвы» демонстрируют новый этап развития Ефремова-писателя. Действие романа начинается в 1961 году, когда ленинградский хирург и психофизиолог Гирин приглашён в московский институт на должность младшего научного сотрудника . Однако он без всяких колебаний оставляет место работы, поскольку узнаёт, что его руководитель работает над созданием сыворотки, вызывающей боль, что может быть использовано «для неслыханных пыток». Впервые в советской литературе герой отказывается работать по этическим причинам. По мнению Л. Геллера, это был переход к классическому литературному конфликту, вынужденно изгнанному из советской литературы: столкновение положительного героя с его окружением . По мнению О. Ерёминой и Н. Смирнова, герои советских глав «Лезвия бритвы» были непохожи на обычных персонажей производственной «оттепельной» литературы:

Они не добивались перевыполнения плана, не поднимали целину, но сосредоточенно и увлечённо занимались наукой, гимнастикой, танцами, во время дружеских застолий обсуждали новости из разных областей знания. <…> Оказывается, молодая женщина может всерьёз заинтересоваться зрелым мужчиной. Оказывается, любовь к чаю может сблизить людей (абсолютный нонсенс для страны, где не было культуры чая). Оказывается, на свидании с мужчиной можно свободно говорить о любимых картинах, о танцах и музыке, а деньги, выигранные в лотерее, потратить не на вожделенный для большинства ковёр или диван, а на трёхдневное путешествие в весенний Крым!

При всём при этом, Иван Гирин — герой, который занимается исследованием психофизиологии человека на основе разработанной им самим философской модели, и главным объектом исследований и размышлений является прежде всего он сам. Главная цель его жизни — самосовершенствование на всех уровнях: нравственном, интеллектуальном, физическом, профессиональном. Результаты поразительны: он развил способность к внушению и способен использовать свой дар для гипноза больных или врагов, в очень высокой степени контролирует своё тело и разум, его способности к диагностике сродни телепатическим. Такие успехи объясняются тем, что он приблизился к пониманию истинной сути деятельности организма человека и функционированию психики. Самопознание и самосовершенствование — ключи к созданию из современного человека человека будущего. По мнению Л. Геллера, Ефремов дал портрет рационалиста и материалиста Гирина по лекалам агиографии : он исключителен, и одинок среди равнодушных учёных, руководителей и прочих сильных мира сего, хотя в подлинном смысле слова творит чудеса. Есть и элементы мученичества: его не продвигают по карьерной лестнице, на Гирина пишут доносы. Однако у него есть верная возлюбленная — последовательница, и множество будущих учеников — аспиранты, лаборанты, дети друзей. Это необходимо, чтобы показать, что Гирин — истинный человек будущего, который противопоставлен современному советскому обществу. Гирин не просто критикует мещанство , как в других произведениях «оттепельной» литературы, он ставит под сомнение существующую идеологию, систему воспитания и противопоставляет им свои собственные идеи .

В образе Гирина находят черты сверхчеловека , в чём усматривается влияние ницшеанства на творчество Ефремова . В то же время «судьба представлялась ему [Гирину] лесом тяжёлых мрачных колонн, между которыми витала тьма, сгущавшаяся в непроницаемый мрак»; неоднократные депрессии героя отражали трагизм в мировоззрении автора .

Как отмечается исследователями, в романе популяризировались западные концепции психоанализа (при этом автор был вынужден использовать «диалектическую софистику») , обсуждалась наследственная память . Гирин всю жизнь изучает «древние инстинкты» и «общественные предрассудки», которые влияют на поведение человека, в частности, на представления о красоте : несмотря на всю историю цивилизации, современный человек идёт по «лезвию бритвы»: «Дикая жизнь человека, — тут Гирин поднял ладонь высоко над полом, — это вот, а цивилизованная — вот, — он сблизил большой и указательный пальцы так, что между ними осталось около миллиметра» . В одном из ключевых эпизодов романа Гирин рассказывает о хранилище первобытного опыта ― подсознании . Как предположил Л. Геллер, писатель адаптировал понятия психоанализа, в большей степени коллективное бессознательное Юнга , чем фрейдомарксизм , для своей метафизической концепции добра и зла. Согласно Геллеру, Ефремов устами Гирина демонстративно упрекает Фрейда в том, что у него подсознание и сознание будто бы разделены; в «правильной» теории Гирина они взаимодействуют в «единстве». В газетных статьях Ефремов критиковал психоанализ как вредное самокопание, что, по Геллеру, расходилось с содержанием книги .

Согласно советскому литературоведу А. Ф. Бритикову , Ефремов описывал путь к счастью через нравственное и ценностное развитие человека, его восхождение «по ступеням прекрасного». В романе он в основном рассматривал психофизиологические аспекты красоты как универсально понятой целесообразности: Гирин читает лекцию о биологической целесообразности красоты (в этом аспекте автор следует идеям Чернышевского ). Так, «стройная длинная шея немало прибавляет к красоте женщины…даёт большую гибкость, быстроту движений головы» . С глубокой древности ценились большие и широко расставленные глаза, поскольку они предполагали бо́льшую поверхность сетчатки и, следовательно, бо́льшую глубину зрения. Эта оценка не зависела от вкусовых или культурных различий: автор приводит в пример древний миф о финикийской красавице, чьё имя в переводе с древнегреческого означает «широкоглазая» или «широколицая» . Если первая ступень заключается в анатомической целесообразности, то на второй и главной ступени красота понимается как «единственно совершенная возможность», как «правильная линия…та самая середина между двумя сторонами всякого явления, всякой вещи, которую видели ещё древние греки и называли аристон» . Чувство меры Ефремов, по Бритикову, считал основой культуры. Это понимание прекрасного преимущественно отсылает к женской красоте, имеющей самоценность ― в мировоззрении Ефремова женщина является «самым прекрасным созданием природы». Если оппоненты Гирина утверждают, что в «век машин» «чистый и светлый» образ женщины следует избавить от половых особенностей, от «ненужной силы эроса», то автор считает неопровержимым законом искусства противопоставление мужской и женской красоты . Наиболее ярко красота женщины, по мнению Ефремова, проявляется при смешении «кровей» ― скандинавских, монгольских, иранских и других .

В романе резкой критике подвергаются иудаизм и христианство ― за «учение о грехе и нечистоте женщины» . Отдельная глава — «Тени изуверов» — посвящена « Молоту ведьм », и в этих пассажах Гирин осуждает средневековые костры инквизиции (как замечал Геллер, это «благородно, но не вполне научно»), положительно отзываясь о восхвалении женской красоты в Элладе и азиатском почитании матери . По мнению С. Сергеева, рассказ об « охоте на ведьм » и « ведьмовских процессах » можно рассматривать и как отсылку к террору 1930-х годов , аллюзию на пытки «вредителей» и «врагов народа» в тюрьмах НКВД ― подобно тому, как Средневековье у Стругацких являлось аллегорией сталинизма («Трудно быть богом»). Автор объяснял и причины признаний арестованных: «…от тюрьмы, голода, страха и пыток психика человека надламывалась. Он превращался в безвольное, покорное своим палачам существо, готовое возвести на себя любую вину» . В романе описывается сеанс шоковой терапии , которую в 1933 году молодой Гирин устраивает женщине в виде инсценировки нападения кулаков. Этот эпизод, по предположению Сергеева, может намекать на реальную деятельность ГПУ в те годы .

Критика христианства, по-видимому, отражала мировоззрение писателя и не являлась ситуативной реакцией на хрущёвскую антирелигиозную кампанию . Как отмечал Л. Геллер, писатель, отвергнув христианство, искал более глубокие основания духовности, нежели простое возвращение к естественному (в Элладе) и обратился к опыту индийской философии: к мысли об абсолютном познании, мистическому смыслу эротики и прежде всего к идее духовного самосовершенствования . Ефремов также рассматривал отношения западной позитивистской науки и восточного духовного откровения — двух способов познания, между которыми предлагался «путь по лезвию бритвы» . Материалист Гирин принимает мистическое знание йогов , получая от индуса подарок ― изображение всадников на мосту, которые протягивают друг другу руки. И советский учёный, и индийские мудрецы критикуют потребительство и бездуховность Запада, иерархичность и безразличие к социальным проблемам Востока. О недостатках России Ефремов умалчивает, однако возлагает на неё надежду на будущий синтез лучшего из того, что есть на Западе и Востоке . Автор, по-видимому, сознательно избегает названий «СССР» и «Советский Союз» . Критика христианства сочетается с осуждением сноса церквей ( Церковь Спаса-на-Водах ); в романе высоко оцениваются «чудесные лирические песни», которые создавала «старая, неграмотная Русь», и которые соответствуют русскому характеру . Герои возмущаются «гонением на русскую старину, на русский стиль в искусстве до войны» (Сергеев отмечает, что русский стиль в данном случае включает « Мир искусства », творчество З. Серебряковой и Н. Рериха ). Эти детали, возможно, указывают на движение Ефремова в сторону почвенничества .

Хорошо знавший писателя Э. Олсон в книге 1990 года реконструировал взгляды Ефремова на проблемы современного мира, применительно ко времени после его смерти. Олсон резюмирует гипотетическую позицию Ефремова: в «Лезвии бритвы» уже рассмотрены проблемы культов, терроризма, науки, социобиологии и мистики; чтобы их решить, следует искать равновесие и объединить науку, искусство и психологию .

В романе Ефремов открыто обращается к эзотерическим вопросам, обсуждает йогу и Шамбалу . Проблематике йоги и тантры в восприятии И. А. Ефремова посвятил специальную работу профессиональный индолог-религиовед С. В. Пахомов. Согласно его подсчётам, в романе «Лезвие бритвы» слово «йога» упоминается 88 раз, и ещё 26 раз — «тантра» . Источниками информации для Ивана Антоновича, во-первых, могли быть труды Б. Л. Смирнова (с ним Ефремов переписывался ), который являлся не только нейрохирургом, но и санскритологом -самоучкой, переводил « Махабхарату » и интересовался йогой и парапсихологией. Во-вторых, ему были доступны труды основателя тантрологии Артура Авалона , а также дореволюционные издания и переводы на русский язык Свами Вивекананды , Блаватской , Ледбитера , Рамачараки . Индолог отмечает, что по текстам Ефремова можно сделать вывод, что он был «неплохо знаком» с упанишадами , « Бхагавадгитой », «Махабхаратой», и даже знал о существовании и основанного им ; даже цитировал « Рудраямала-тантру ». Он охотно и к месту использовал санскритскую терминологию. Присущая Ефремову основательность при работе с информацией привела к тому, что писателя стали считать посвящённым мастером йоги, что его изрядно раздражало . В целом, С. Пахомов утверждал, что для непрофессионала и неспециалиста И. Ефремов показывал высокий уровень знаний по йоге и тантре, хотя в полной мере его источники по этой проблематике неизвестны .

С творчеством Н. Рериха, который несколько раз восторженно упоминается в романе , автор познакомился не позднее 1930-х годов . Ефремов поддерживал отношения с уцелевшими после репрессий деятелями эзотерического «подполья» (течения « мистического анархизма » и теософии ), хотя когда именно начались контакты, неизвестно. В 1950-е и 1960-е годы он налаживал связи между ними и новыми «искателями», распространял литературу по теософии и йоге. В числе его знакомых были участники оккультных кружков 1920-х годов Ф. Веревин и А. Арендт , а также биограф Рериха П. Беликов , который пересылал писателю теософскую литературу. Отношение Ефремова к эзотерике ― работам Е. Блаватской, Г. Гурджиева , Н. и Е. Рерихов, П. Успенского ― было, однако, критическим . В 1971 году Ефремов признавался в письме к Дмитревскому, что в приключенческое обрамление «Лезвия бритвы» он добавил «вещи, о которых не принято было у нас говорить, а при Сталине просто ― 10 лет в Сибирь ― о йоге, о духовном могуществе человека, о самовоспитании» .

Впервые о тантре Ефремов писал в незаконченной повести «Тамралипта и Тилоттама», впоследствии использованной при написании «Лезвия бритвы». Тантру он ассоциировал с майей и связывал с практиками работы с человеческими желаниями и чувственными страстями. Согласно Ефремову (устами его героя — учителя Дхритараштры), «путь Тантры — расплести, пережить и прочувствовать все нити ощущений во всех оттенках и всех извилинах по сложным узорам покрывала Майи», то есть понятие тантры отождествляется с понятием шакти , ключевого в тантрическом дискурсе . Вероятно, это хорошо соотносилось с ключевым для романа понятием «пути по лезвию ножа». Свами Витаркананда, учитель скульптора Даярама, особое внимание уделял контролю над чувствами, поскольку они неодолимо притягивают всё существо человека, и требуется огромная сила воли, чтобы противостоять им . В «Тамралипте и Тилоттаме» Ефремов приписал создание тантр древним лемурийцам задолго до веданты и йоги, но в «Лезвии бритвы» привёл более историчную версию: тантризм связывался отныне с деятельностью «древних дравидов » в «первых веках до новой эры», на основе культа Деви .

Ефремов — социальный мыслитель — не мог обойти стороной социальное значение тантризма. Он одобрительно писал, что тантрические учения запрещали самосожжения вдов и поощряли вторичное замужество, запрещали рассматривать женщину только как объект для удовольствия. Для Ефремова важно, что тантры являются не религиозными произведениями, а руководствами к раскрытию дремлющих в человеке колоссальных внутренних сил. Намекал он и на тантрические психотехники , например, обряд «Шри-Чакра», который трактуется как поклонение Шакти в образе обнажённой женщины. Ритуал трактовался как «очищение красотой и любовью», в том числе и как работа с бессознательным. Правда, в «Лезвии бритвы» художник Даярам и его возлюбленная Тиллоттама соединяются в одном целом не благодаря «Шораши-Пудже» (так у Ефремова), а «на пути совместного творчества и жизни, пронизанной любовью и сдержанной страстью» . При этом Иван Ефремов, рассуждая о важности освобождения в тантризме, не упоминает о том, от чего, собственно, нужно освобождаться. Писатель-материалист подчёркивает, что тантрические ритуалы служат высвобождению бурлящих энергий тела с их очищением и сублимацией; поэтому тантрой занимаются у него миряне — художники, танцовщицы, жрецы . Примечательно, что И. Ефремов не пытался критиковать тантру или ставить её на службу обществу, находя в ритуалах способ избавления от тёмных эмоций через их сублимацию и трансформацию, что приводит к очищению души и взрыву творческой активности .

Йогинам также посвящено немало страниц в романе, который сосредотачивает представления Ефремова об этом учении. Преимущественно, его описания соответствуют хатха-йоге . В «Лезвии бритвы» о йоге говорит профессор искусствоведения Витаркананда, который является её адептом и крупным специалистом. Витаркананда описывается как йогин именно в связи с его занятиями искусством, ибо искусство — одна из йог. Согласно С. Пахомову, писатель отчуждает йогинов от традиционного контекста. Витаркананда признаёт йогом Ивана Гирина и его супругу Симу и добавляет: «У вас в России, да и вообще на Западе немало людей, не подозревающих, что они йоги, но достигших таких же высот совершенствования и понимания» . Йога понимается как средство слияния сознательного с подсознательным в психике человека, железный стержень, поддерживающий крепость души и тела. Если тантрики работают вдвоём, то йога — традиция упорных одиночек. Ключевым здесь выступает большой диспут в Мадрасе, устроенный Витарканандой, чтобы Гирин мог пообщаться с адептами традиции и попытаться навести мосты между западной наукой и индийской мудростью . Гирин отдаёт должное высшим разделам йоги ― путям «владычества над нервно-психическими силами и силами экстаза, прозрения и соединения с океаном мировой души» . Тем не менее из уст Гирина (и Ефремова) выносится критика йоги, и весьма жёсткая. Главное её основание — социальное: йоги пассивны и равнодушны к серьёзнейшим общественным проблемам. Вместо того, чтобы спасать других, йогины отстаивают идеал личного спасения; накопив огромный опыт, йоги не сделали его достоянием человечества, не применили его «для умножения счастья и красоты». Причина этого в том, что йоги связали себя с религиозными идеями и церемониями и «прозевали» развитие науки на Западе. То есть Ефремов-Гирин стремится очистить йогу от «религиозной шелухи», выявить её рациональное ядро, которое может помочь в становлении нового человека. В диалоге с йогинами он говорит о коммунизме, который сформирует человека нового типа с новой психикой, в котором не будет ни фанатиков, ни обывателей. Именно потому коммунизм победит: только такая идеология наполняет «высоким смыслом жизнь каждого среднего человека» .

Роман получил низкие оценки советских критиков . А. А. Лебедев , соглашаясь с основным посылом Ефремова, отметил банальность ряда идей и назвал результат «эстетическим кентавром»: автору не удалось пройти «по грани» между наукой и беллетристикой, «нанять» культурные суррогаты развлекательного искусства для утверждения высоких идеалов . В. Ивашева констатировала, что «в решении портретов и судеб, того „столкновения человеческих характеров, взглядов и стремлений“…, дальше безжизненных клише автор пойти не сумел, а может быть, и не мог» . Генрих Альтов , отмечая, что «накал мысли» в отдельных главах высок, посетовал, что текст состоит из несоединимых элементов, и полагал, что «Лезвие бритвы» выиграло бы, если бы создавалось как цепь новелл . По свидетельству П. Чудинова , о книге хорошо отзывался Сергей Королёв , что, вероятно, объяснялось эстетическими взглядами конструктора . Высоко «Лезвие бритвы» оценил А. Стругацкий . В 1980 году А. Тарковский записал в дневнике свои впечатления от чтения романа: «Боже! Неужели ему так никто и не сказал, что он графоман , неужели он так и умер в неведении относительно своей бездарности?!» По оценке Л. Геллера, приключения «в хаггардовском вкусе» «невыразимо скучны», а объёмные научные рассуждения весьма сомнительны . До настоящего времени так и не появилось специализированных литературоведческих исследований этого текста , текстологическим анализом в XXI веке занималась Е. Агапитова, сравнивавшая различные редакции романа .

Дмитрий Быков к столетнему юбилею автора следующим образом охарактеризовал «Лезвие бритвы»:

…Всё великое и прекрасное в мире существует на лезвии бритвы, на тончайшей грани между диктатурой и анархией, богатством и нищетой, сентиментальностью и зверством; человек — тонкий мост меж двумя берегами, над двумя безднами. И эту-то грань предстоит искать вечно, но если её не искать, жить вообще незачем. Легче всего сказать, что «на всех стихиях человек — тиран, предатель или узник»; легче всего признать, что единственно актуальным остаётся выбор дьявола: либо ты диктатор и узурпатор, либо тварь дрожащая. Либо Запад с его мелкой горизонталью, либо Восток с его убийственной вертикалью. Человек и есть это самое лезвие бритвы, и он обязан из двух выбрать третье — потому что любой другой выбор неотвратимо ведёт в инферно .

Философ и публицист Борис Межуев рассматривает позицию Ефремова относительно природы человека : говоря словами Гирина, «доброе, гуманистическое в человеке непобедимо, потому что оно покоится на фундаменте родительской заботы о потомстве». Поэтому, резюмирует Межуев, «добрые», нравственные качества более основополагающие, чем агрессия и жестокость; зло связывается с извращением общественных отношений и, в частности, пагубным воздействием иудео-христианства, а врождённые качества следует раскрывать через коммунистическое воспитание. Эту позицию Межуев связывает с «языческо-гуманистической традицией», в которую, по его мнению, входит и марксизм , и называет Ефремова «язычником». В этом контексте критик противопоставляет взгляды писателя философии братьев Стругацких, сравнивая «Лезвие бритвы» и роман Б. Стругацкого « Бессильные мира сего » .

Историк советской фантастики В. В. Комиссаров усматривает в известной дискуссии о красоте в романе редукционистские или даже сексистские установки. Здесь Ефремов, по его мнению, оставался в рамках советского гендерного мифа, в котором эклектично смешивались декларации о равноправии и патриархальные стереотипы .

«Лезвие бритвы» характеризовалось Л. Геллером как единственный в своём роде « советский мистический роман », как «книга о великом прозрении» . Согласно Л. Геллеру, никто из советских писателей «не подошёл к теме восточного мистицизма так серьёзно, как Ефремов [в „Лезвии бритвы“], и никто не принял её так близко к сердцу» . Идея прозрения заняла важное место в философии Ефремова, и, по Геллеру, без «Лезвия бритвы» нельзя понять « Час Быка » . По его оценке, роман впервые после длительного перерыва поставил вопрос об отношениях между Западом и Востоком: поскольку надежда на их будущий синтез возлагалась автором на Россию (или «Советскую Россию»), ввиду её особого пограничного положения между культурами, Ефремов одним из первых возродил русскую мессианскую идею XIX века и сделал это более открыто и многогранно, чем современные ему «неославянофилы» . Достаточно уникальным в послевоенной советской литературе было обращение в романе к «тёмным силам» подсознания .

В статье «Иван Ефремов» в энциклопедии «Философия. XX век» (под редакцией А. Грицанова ), изданной в 2002 году, роман упоминается в контексте влияния книг Ефремова на формирование мировоззрения «советской интеллигенции 1980-х и 1990-х, чья юность прошла под знаком „Лезвия бритвы“» и «Часа Быка» .

Борис Межуев находит в проблематике романа истоки сюжетов некоторых наиболее значительных произведений братьев Стругацких, в частности, повести « Хищные вещи века » .

Современный исследователь С. Сергеев предлагает рассматривать творческое наследие И. Ефремова в категориях «третьего пути» между тоталитаризмом и либерализмом . В частности, известные параллели можно найти в творчестве И. Ефремова и О. Хаксли , о романе которого « Остров » (1962) он положительно отозвался. В «Острове» показано общество, где синтезированы восточные практики ( буддизм , тантризм ) и западные естественные науки (психология и биология, но не точные науки). Писателей сближала проблематика философского мистицизма, парапсихологии, использования ЛСД для исследования подсознания и проч. Иван Антонович также отмечал, что многие идеи «Лезвия бритвы» созвучны Хаксли, причём любые влияния были исключены, так как произведения создавались одновременно. То есть, размышляя о тех же проблемах (в частности, о серединном пути между Западом и Востоком), что и западные мыслители, Ефремов независимо от них приходил к тем же выводам .

|

Эта статья входит в число

избранных статей

русскоязычного раздела Википедии.

|