Interested Article - Служилые люди

- 2020-04-06

- 1

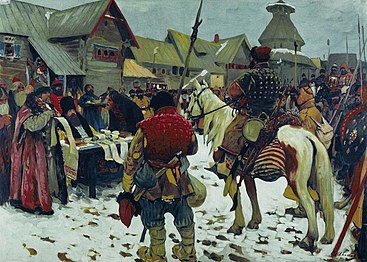

С. В. Иванов . Картина не позднее 1907 года.

Музей «Стрелецкие палаты»

Служилые люди (чины служилые) — в России XIV—XVIII веков общее название лиц, обязанных нести военную или административную службу в пользу государства .

Предыстория

Упоминания о государевых служилых людях , как несущих службу на рубежах Древнерусского государства , встречается ещё с XI века .

Вольных бояр и слуг в течение XIV века сменили закрепощённые служилые люди . Это были несвободные люди на военной и административной службе ( знакомцы или послужильцы — холопы ) великих и бывших удельных князей, а также бояр. На время службы они наделялись землёй (на условном праве) — поместьем , то есть по месту службы . Основной обязанностью становилась служба не отдельному феодалу, а государству в целом во главе с великим князем .

До 1560-х годов поместная система обеспечивала материальный фундамент военной службы дворян и боеспособность поместного войска. Правила службы дворянского ополчения регулировались Уложением о службе 1556 года . Все служилые люди «по отечеству» обязаны были становиться на службу «конны, оружны и людны» (на коне, с оружием и с людьми) . Согласно Уложению 1556 года с поместья в 100 четвертей давали одного конного вооружённого воина . В том числе боевых холопов «на коне в доспесе в полном, а в далный поход о дву конь» . Смута и разорение 1570-х годов привели к краху поместной системы, к политическим и военным реформам, которые позволили государству как вести затяжные боевые действия, так и поправить материальное положение служилых людей и хозяйств :85,90 .

«...различные роды службы и обозначались на московском служилом языке словами: „служба государева дальняя, служба ближняя и служба городовая или осадная“. Дворяне выборные и дети боярские дворовые несли дальнюю службу. Кроме того, выборные дворяне по известной очереди посылались для отправления разных обязанностей при дворе и в столице.»

Именно в правление Ивана Грозного сложился однородный служилый класс дворян и детей боярских (из потомков князей, вольных слуг и других разрядов) . Наименование слуга было более почётным в удельное время , чем наименование человек такого-то князя или боярина .

С военных реформ Ивана IV и до реформ Петра I (с XVI по XVIII вв.) термин «служилые люди» стал использоваться более широко, обозначая лично свободных людей на службе . Значительная часть служилых людей стала частью низшего феодального разряда .

О классификации и обязанностях

Служилые чины составляли первую группу чинов Московского государства , затем шли чины тяглые и нетяглые, в соответствии с их хозяйственным и государственным положением .

Служилые люди на начало XVIII века входили в категорию населения «жалованные люди» . Вместе с ясачными и посадскими людьми, а также государственными крестьянами составляли основную численность населения страны.

Служилые люди в Русском государстве делились на категории — «по отечеству» и «по прибору» . Термины определены В. О. Ключевским (курс лекций «История сословий в России» ) и закреплены Н. П. Павловым-Сильванским (работа «Государевы служилые люди» ) .

Обязанности служилых людей в XVII веке ограничивались только физическими возможностями и традицией, строго не регламентировались и были чрезвычайно широки , при этом они получали земельное, денежное и натуральное жалование, освобождались полностью или частично от «тягла» — налогов и различных повинностей .

Открытие новых земель и дальние экспедиции также обеспечивались служилыми людьми. Например, был организован поход в 1632 году из Москвы на реку Лену , в Мангазею . В многолюдной экспедиции землепроходца В. Пояркова , которая отправилась в июне 1643 года на Амур из Якутска из 132 человека — 112 были служилыми .

Служилые люди «по отечеству»

С. В. Иванов . Картина 1908 года.

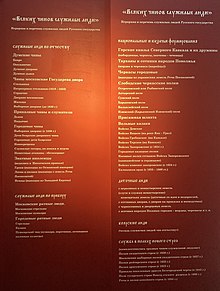

Список бояр и окольничих, и дворян, соторые сл[ужат] из выбора 85-го

- Бояре [7 ч.]

- Окольничие [5 ч.]

- Дворецкой [1 ч.]

- Кравчей [1 ч.]

- Казначей [1 ч.]

- Постельничие [2 ч.]

- Печатник [1 ч.]

- На Земском дворе [2 ч.]

- На Пушечном приказе [2 ч.]

- Сокольничей [1 ч.]

- Ловчей [1 ч.]

- Стольники [27 ч.]

- Стряпчие с платьем [2 ч.]

- Стряпчие с чёботы [6 ч.]

- Жильцы [32 ч.]

- [Дворяне] [56 ч.]

- далее по городам и по четям [181 ч.]

К служилым людям «по отечеству» (юридически привилегированный класс) относились чины и разряды :

-

боярские (думные

, в Государевой думе

):

- бояре ,

- окольничие ,

- думные дворяне ,

- думные дьяки .

- дворцовые (придворно-дворцовая служба):

- московские (люди «московского списка» , члены Государева двора ) :

-

городовые (или уездные

) — основная масса феодалов,

дворянского ополчения

, провинциальная служилая знать

в т.ч.

дети боярские

, в которые входили группы

:

- «выбор» (дворяне выборные из тысячников, городовое дворянство, в мирное время служили поочерёдно в Москве и назывались жильцами );

- дворовые дети боярские (по дворовому списку из городовых );

- городовые дети боярские (городовая или осадная служба );

-

«статьи»

«помещиков детей боярских лутчих слуг»

1000 человек (

тысячники

) первоначально, три по количеству четвертей земли (четей, полудесятин

) по Приговору царя 1 октября 1550 года до Указа 1587 г.

:

- первая статья (поместье по 200 четей);

- вторая статья (поместье по 150 четей);

- третья статья (поместье по 100 четей в поле или 150 десятин в трех полях, осталось после Указа 1587 г.)

Реконструкция: Ювелирный дом Моисейкин

Бояре — 200 четей.

Окольничие и думные дьяки — 150 четей.

Стольники, стряпчие и дворяне московские — 100 четей.

Выборные дворяне из городов — 75 четей.

Жильцы — 50 четей.

Боярские и московские чины — аристократическая, наиболее влиятельная часть класса феодалов . Думные чины занимали высшие командные должности — шли в большие полковые, полковыми воеводами, воеводами в пограничные города. Наиболее знатные из бояр командовали всем войском . Жильцы охраняли царский двор, выполняли поручения, а в военное время служили телохранителями, в составе царского полка, назначались головами сотен поместного ополчения .

«Из столичных стряпчих и других московских чинов составлялся «государев полк», соответствующий нынешней гвардии. Люди московских чинов назначались также головами или даже воеводами, т. е. офицерами или полковниками в армейские полки, а также служили органами низшей администрации.»

Первые две группы городовых чинов составляли верхушку провинциальных феодалов и служили резервом для московского чина . Тысячники в мирное время служили «для посылок», во главе приказов , наместниками , волостелями , тиунами , городничими , городовыми воеводами, осадными головами (в пограничных городах). Их назначали для дозора засек, на строительство городов и пограничных укреплений, посылали для описи, межевания и дозора земель, для переписи тяглого населения. В военное время — командный состав «государева полка» и в свите царя, а также — полковыми воеводами, головами (сотенными, стрелецкими, казачьими, у посохи, обоза, у наряда), а также в качестве квартирьеров и наблюдателей за состоянием дорог, мостов и перевозов и др.

Делами и службой ведал Разрядный приказ . Поместный приказ занимался наделением землёй («дачей в оклад») . В Десятнях записывали фамильный состав территориальных, служилых корпораций :85 со служебным положением каждого феодала .

I статья — 50 руб. — 800 четей. — 100 душ крестьян.

II статья — 30 руб. — 500 четей. — 50 душ крестьян.

III статья — 20 руб. — Поместье. — 30 душ крестьян.

IV статья — 15 руб. — 300 четей. — 20 душ крестьян.

За обязанность военной или административной службы в пользу государства (как правило с 15 до 60 лет) получали денежное и земельное жалование в соответствии чину и его разряду, право владеть землёй и крестьянами . Статус передавался по наследству от отца к сыну или от дяди к племяннику, поэтому и назывались «по отечеству» . Категория стала источником формирования дворянского сословия .

На южных рубежах Русского государства основу служилых «по отечеству» составляли мелкопоместные «дети боярские», не владевшие крепостными и обрабатывающие землю коллективными усилиями — силами своих семей (включая «подпомощников» — родственников, а также пришлых работников — «подсуседков» и «захребетников» , привлекаемых на поместный надел на время несения службы главами семей) .

| Чины | 7158 | 7160 | 7161 | 7162-7163 | 7165 | 7167 | 7169 | 7170 | 7171 | 7172 (сент) | 7172 (нояб) | 7174 | 7175 | 7176 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Бояре |

|

|

|

|

||||||||||

| Окольничие |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

| Кравчий |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

| Казначей |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

| Постельничий |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

| Думные дворяне |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| Печатник |

|

|

|

|

||||||||||

| Думные дьяки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| Стряпчий с ключом |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| Ясельничий |

|

|

|

|||||||||||

| Московский ловчий |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| Стольники |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Стольники в рейтарской службе |

|

|

|

|||||||||||

| Вновь пожалованные в стольники |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

| Стряпчие |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Стряпчие на рейтарской службе |

|

|

|

|

||||||||||

| Вновь пожалованные в стряпчие |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Дворяне московские |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Дворяне в рейтарском строе |

|

|

|

|||||||||||

| Вновь пожалованные в дворяне московские |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

| Иноземцы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Иноземцы «в рейтарех» |

|

|

||||||||||||

| Вновь пожалованные в иноземцы |

|

|

|

|||||||||||

| Отставные стольники |

|

|

|

|

|

|||||||||

| Отставной стряпчий |

|

|

||||||||||||

| Отставные дворяне московские |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

| Дворяне московские, отставленные в ___ году |

|

|

|

|||||||||||

| Дворяне московские, отставленные от дальней службы |

|

|

||||||||||||

| Дьяки по приказам |

|

|

|

|

||||||||||

| Дьяки по городам |

|

|

|

|

||||||||||

| Дьяки «не у дел» |

|

|

|

|

||||||||||

| Дьяки (общий перечень) |

|

|

|

|

|

|||||||||

| Вновь пожалованные в дьяки |

|

|

|

|

|

Служилые люди «по прибору»

На Саратове:

- Федор Иванов сын Чемоданов, а с ним:

- детей боярских 18 ч.,

- пушкарей 4 ч.,

- воротников 2 ч.,

- толмач 1 ч.,

- вож 1 ч.,

- с головою да

- с 3 ч. сотники

- конных и пеших 350 ч. стрельцов;

- на Саратове ж на годовой из Еранска , из Кузмодемьянска из Уржума с сотником 100 ч. стрельцов пеших.

Новая категория «приборный служилый человек» оформилась в процессе военных реформ (с середины XVI века ) и мероприятий по укреплению рубежей страны (на порубежных местах; для оберегания пограничных мест, острожков и домов ; т.н. сторожевая станичная служба ) из охотников (охочих людей), людей разных классов, преимущественно из свободных от государственного тягла . В том числе из свободных элементов городского населения ( разночинцев : вольных , гулящих людей , посадских людей ), черносошного крестьянства и частично разорившихся служилых людей «по отечеству» (малопоместных или беспоместных детей боярских ). А также (из царских указов): из дьяков, подьячих, дворовых людей, конюхов, губных старост, государевых приказчиков, вдов и недорослей, находившихся в городах в «прожиточных» поместьях .

Эти чины занимали середину между природным дворянством и тягловыми людьми . Служба оплачивалась денежным, земельным и, в некоторых районах колонизации, хлебным (натуральным) жалованием . Служилые люди «по прибору» были как постоянного, так и переменного состава (годовальщики) .

«Первоначально люди этих чинов зачислялись на службу временно только на известный поход и распускались по окончании его. Но в XVII столетии и приборные люди становились постоянными ратниками, служившими до своей смерти, до старости или до болезни. Эти приборные чины отличались от служилых по отечеству тем, что не составляли служебной иерархии, а считались равными между собою; отличались родом службы, а не достоинством звания. Потому в них не было иерархического движения» .

К служилым людям «по прибору» относились :

-

стрельцы

(постоянная пехота, возникшая в начале XVI века

):

-

московские стрельцы (выборные, охрана царя

);

- стремянные (конные) ;

- городовые ;

-

«технические» должности

:

- знаменосцы;

- писари;

- лекари;

-

московские стрельцы (выборные, охрана царя

);

-

казаки

:

-

городовые

:

- сторожевые (выезжали в степь по определенным маршрутам с целью наблюдения );

- полковые («казаки рядовой службы», которые несли по городу и уезду конную службу, на время войны отправлялись в полки – русское войско );

- кормовые (служат не более пяти лет, на этом положении находились казаки-новокрещены: мусульмане, язычники или представители иных конфессий, перешедших или крестившихся в православие );

- поместные (в т.ч. атаманы, просуществовали недолго );

- беломестные (освобожденные — «обеленные» от податей отряды вольных казаков, просуществовали недолго) ;

-

городовые

:

-

низшие разряды служилых людей

:

- рядовой состав походной и крепостной артиллерии (артиллерийская прислуга ):

- сборные люди ;

- посошные люди ;

- низшие должности административного аппарата :

С XVII века , в результате военной реформы Алексея Михайловича 1658 года :

- пограничные казаки ;

- рядовой состав большинства полков «нового строя» (только на время войны и постоянные — солдатские и драгунские ):

Служилые люди по прибору поселялись в городах слободами и наделялись мелкими земельными участками казённой земли, схожими с тягловыми наделами посадских людей, только их тягло своего рода была служба. Они сами обрабатывали землю и промышляли своими руками . Многие из них, живя в городах, занимались торговлей и промыслами и благодаря податным льготам, вели свои дела успешнее посадских людей. Например, богатым предпринимателем был рядовой конный стрелец Артюшка Маланьин, которому огромный по тому времени капитал позволил владеть рыбными ловлями в районе Саратова с годовым откупом 40 руб. 5 алтын 5 денег, что составляло около десяти годовых окладов рядовых стрельцов . Поэтому Уложение 1649 года постановило, что служилые люди по прибору, будучи свободны от тяглых служеб (натуральных повинностей) и податей, обязаны платить таможенные пошлины с промыслов и оброк с лавок . Служившие на порубежье обрабатывали «дворцовую десятину» .

Дети боярские — 6-15 руб.

Cотник конных стрельцов — 12 руб.

Cотник пеших стрельцов — 10 руб.

Cтрелецкий конный пятидесятник — 7,5 руб.

Рядовой конный стрелец — 6 руб.

Пеший стрелец — 4 руб.

Стрелецкий пеший пятидесятник — 5,5 руб.

Начальник над пушкарями — 5 руб.

Пушкарь — 4,5 руб.

Состояние приборного служилого человека было наследственным также, как сына боярского: стрелецкие дети по общему правилу прибирались в стрельцы, казацкие дети — в казаки. Этот разряд лиц не имел наследственной замкнутости и постоянно пополнялся притоком новых сил из различных классов: в стрельцы и казаки время от времени прибирались всякие вольные люди («вольные охочие люди»), то есть только свободные, из местного посадского населения . Прозвище «Прибора» стало позже фамилией тех, чьи предки были служилыми людьми «по прибору» .

Пятидесятник (стрелец) — 14 четвертей земли.

Десятник (стрелец) — 13 » ».

Рядовой стрелец — 12 » ».

Пятидесятник (казак) — 40 » ».

Десятник (казак) — 30 » ».

Рядовой полковой казак — 20 » ».

В Царицыне стрельцы получали жалование несколько больше, чем в Саратове, но после челобитных в Москву, жалование уровняли. Конные стрельцы стали получать по 7 руб., пешие – по 4,5 руб., их пятидесятники – по 6 руб.

В полки нового строя набирали из сборных, посошных и даточных людей (из населения, которое не несло воинской и тяглой повинностей) . Солдат селили на шведской границе, драгун — на северо-западе и, преимущественно, южной окраине . В рейтары и драгуны охотно переходило часть городового казачества, так как этот процесс мог сопровождаться переводом «приборных» («верстанием») в «дети боярские» . Таким образом, служилые «по прибору» на границе переходили в низшие ряды господствующего класса . Эта смена социального статуса постепенно начала сопровождаться «испомещением» — получением земель по поместным окладам и на основе новых принципов владения , что вызвало социальный раскол внутри «прибора» .

Сложность службы заключалась в том, что необходимо было одновременно исполнять обязанности и вести хозяйство, что нередко приводило «приборных» людей к разорению. Шацкие казаки (города Шацкого ) писали: «и быти в службе в зиму и лето беспрестанно, а дана земля лежит в пусте потому, что пахать хлеб некому» . Также фиксировались случаи притеснений и задержки выплаты жалования, в условиях разорённости страны и невеликой возможности государственной казны :87 . Например, в 1684 году темниковские пушкари Данилы Сергеева «с товарищи 29 человек» подали челобитную о том, что им недоплачено жалования за 1682—1684 годы. Всё это порождало недовольство и способствовало участию в волнениях , а также бегству от службы или переводу в другие крепости . Тем не менее чаще, чем «недодачу», служилые люди получали оклад авансом на год и даже на несколько лет вперёд, а также могли при получании жалования в срок «переимать» его сверх оклада .

| Категория | 1630 год | 1663 год | 1699 год | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | |

| Служилые по отечеству и начальные люди | 48 | 6,6 % | 105 | 6,4 % | 275 | 12,8 % |

| Литовский список | 116 | 15,3 % | 106 | 6,4 % | 219 | 10,2 % |

| Новокрещенский список | 30 | 4,2 % | 19 | 1,2 % | 48 | 2,2 % |

| Конные казаки | 71 | 9,5 % | 97 | 5,8 % | 196 | 9,1 % |

| Пешие казаки | 107 | 14,2 % | 56 0 | 34,2 % | 650 | 30 % |

| Стрельцы | 100 | 13,7 % | 499 | 30,3 % | 501 | 23,3 % |

| Пушкари и затинщики | 6 | 0,8 % | 10 | 0,6 % | 11 | 0,5 % |

| Юртовские служилые татары | 252 | 34,5 % | 249 | 15,1 % | 256 | 11,9 % |

- Динамика состава военно-служилого населения Тобольска в XVII веке

В состав русского войска входили служилые татары , которые были задействованы «на западной и юго-восточной украине государства» . Представителей коренного населения Сибири, которые приняли крещение (новокрещены), специальный указ разрешал верстать в службу. Это были, например, кодские ханты — «служилые остяки», татарская военная знать на царской службе (фигурируют как служилое население в самых ранних документах освоения Сибири, конец XVI — начала XVII веков) .

В числе иноземных воинов были черкасы , например, Путивльские. Других иностранцев в XVI веке было ещё очень мало по мнению Флетчера , в том числе греков, датчан, турок и др. Горсей упоминает поляков, шведов, голландцев и шотландцев . В начале XVII века выходцы из-за рубежа (военопленные, переведенцы, ссыльные) — литва, черкасы, и «немцы», как служилое население, также пополняли первые гарнизоны Сибири (упоминаются в наказах , царских грамотах, многих воеводческих отписках конца XVI — начала XVII веков .

Делами и службой первоначально ведал Разрядный приказ , позднее Пушкарский , Стрелецкий и др. В Европейской России служилые люди «по прибору» были достаточно самостоятельными при решении своих внутренних дел, например, повлиять на назначения командиров .

Стрельцы

Упоминание «огненных стрельцов» в русском войске встречается, например, в 1505 году . В 1545 году Иван Грозный учредил личную охрану, которую назвал стрельцами, часть которых отправил в войска . В 1550 году созданы «выборные статьи» или отряды (стрелецкого гарнизона Москвы ). Эту дату принято считать началом стрелецкого, первого постоянного войска в России . Московские стрельцы — не только участники всех важнейших военных кампаний, но и основатели целого ряда новых пограничных укреплённых пунктов — это московские служилые люди, которые внесли свой вклад в становление Российского государства .

В Москве и ряде других городов стрельцы были пешими, а например, в городах Нижнего Поволжья — пешие и конные стрельцы с различными жалованием и задачами. Конные стрельцы несли тяжёлую службу в разъездах (например, занимались сопровождением грузов по новой сухопутной дороге на Москву в 1663 году ) и имели более привилегированное положение . Стрельцы делились на приказы в 500 человек (во главе — головы), приказы на сотни (командовали сотники), сотни на полусотни (пятидесятники) и на десятки (десятники) . Стрельцы во время Ливонской войны находились в завоёванных городах , например, из летописного описания взятия Полоцка 3 февраля 1563 года :

Того же дни голова стрѣлецкой Иванъ Голохвастовъ съ сотники и съ стрѣлцы его прибору зажгли у острогу башню надъ Двиною-рѣкою, и въ ту башню стрѣлцы были его влѣзли и въ острогъ вошли.

Городовые стрельцы несли пограничную охрану и гарнизонную (оборонную) службу : в караулах по стенам, башням, у городских ворот, у правительственных учреждений (приказная изба, таможня и др.). Они отправлялись в уезды за , на селитренные промыслы ; для сопровождения послов, казны; стрельцов привлекали к исполнению судебных приговоров. В военное время назначались в войско целыми приказами или сотнями и участвовали в качестве пехоты, осадного войска при штурмах городов . В отличие от европейских мушкетёров , стрельцы могли вести бой и огневым, и холодным оружием, с возможностью самостоятельных действий. В XVII веке они стали наиболее боеспособной частью в русских вооружённых силах : были обучены военному делу, например умели задействовать различные укрытия как искусственные, так и естественные — на местности .

Городовым стрельцам полагалось денежное, хлебное и земельное жалование . Торговля и ремёсла сближали стрельцов с посадскими людьми, что позже объясняло их участие в городских бунтах XVII века. Административно-военными и судебными делами стрелецкого войска ведал Стрелецкий приказ, известный с 1571 года .

Казаки

Русский художник конца XVII в. Масло, холст. .

Казачество формируется на рубеже XV—XVI веков из «гулящего люда», первоначально на южных окраинах московского, рязанского и литовского великих княжеств, собираясь в обособленные группы ( коши ) с общинными порядками (сохранились до XVII века). На систематической основе вольное казачество привлекается к охране рубежей Русского государства, а к XVIII веку превращается в сословие. Управлением войском занимался казачий круг , который также избирал войскового атамана .

Казацкое войско пополнилось татарской, чувашской и мордовской конницей после включения Казанского и Астраханского ханств в состав Русского царства. При этом новые национальные структуры сохраняли своё командование ( мурзы или князья) и отдельную десятичную систему деления в составе русского войска .

Отряды казаков несли пограничную службу , ходили в военные походы, охраняли посольства, торговые караваны, получая от государства жалование денежное, земельное и так необходимым им сырьём — ямчугой и свинцом . За посылочную и разъезжую службу боярину и атаманам — по рублю денег и по сукну доброму, а казакам из их станицы, кто был с ними — по рублю денег да по фунту свинца на человека .

Городовым казакам (именно они относились к классу служилых людей: были зависимы и учреждены правительством ) наделы выдавались в пограничных городах с помощью на постройку дворов (равную со стрельцами). После поселения городовые казаки носили название этих городов, находясь «в приборе» (прибор — отряде в 500 человек ) у казацкого головы, который подчинялся в свою очередь городовому воеводе или осадному голове . Городовые казаки освобождались со своими семействами от всех податей, иногда награждались денежным жалованием, вооружение же и лошадей должны были иметь на свой счёт .

В конце XVI века была сделана попытка ограничить вольных казаков в правах и торговле. Они участвовали как в крестьянской войне XVII века , так и в покорении ханств. Осевшие на реке Яик , ставшие уральскими, казаки с 1591 года начали служить в рядах русского войска . Волжские казаки (около 600 человек) под командованием Ермака , положили начало сибирским казакам , а осевшие на Тереке — терскому казачьему войску ( гребенские казаки ) .

Набор на государственную службу в городовые «ратные» казаки шёл не только из вольных охочих людей, но и из тяглового населения, что сближало их с другими приборными служилыми людьми. Управление городовыми казаками вёл Стрелецкий приказ, на юге вместе с Разрядным приказом, а Посольский приказ занимался сношениями с вольным донским и другим казачеством, которые официально не состояли на постоянной государственной службе . При формировании служилого населения привлекали также на казачью службу мордву, татар и др.

Служилые люди «у наряда»

Музей «Стрелецкие палаты»

Служилыми людьми «у наряда» называли служилый персонал артиллерии (пушкари, пищальники-затинщики, воротники, плотники и кузнецы), который значительно разросся благодаря развитию военной техники (переход от кованных орудий к их литью в течение XV столетия ). В пушкарское сословие набирались люди из посадского и городского населения в целом. Например, в г. Торопец в 1540 году имелось 5 пушкарей, один пушкарь имел лавку в большом ряду .

Награды

Хлопок , лён , мех бобра , серебро, золочение.

Музей «Стрелецкие палаты»

В XVI веке пожалование золотыми была наиболее распространённая награда: кому жаловали московку золочёную, чаще золотую , кому золотой угорский ; корабельный ; . Также жаловали званиями «слуга», городами и пригородами, вотчинами и поместьями, шубами, золотыми цепями (на «чепь золоту» ), сосудами (например, кубок с золотой чаркой) .

За военные походы бояр и воевод, стрелецких голов и иных военачальников награждали деньгами, ценными вещами, тканями и мехами: по 10 аршин атласу и «за ковши деньгами по одиннатцати рублев по тринатцати алтын по две деньги» ; золотыми московками ; «государева жалованья чарка в 5 рублёв, камка добрая, 40 соболей в 20 рублёв» .

В 1594 году Царь Федор Иванович издал указ о жаловании за убытки на сторожевой службе, где были изложены все вознаграждения :

«...Путивльским, и Ливенским, и Елецким станичным головам, и станичникам, и вожам за службу, и за изрон, и за полон давати свое Государево жалованье за конь по 4 рубли, а за мерин по 3 рубли; за которого станичника или вожа на поле в станице убют; и за его службу, и за убийство, и за изрон давати Государево далование, женам и детям их по 4 рубли; ...»

Стрелецкий голова в Саратове Никифор Михайлович Кошелев, отличившись на службе, получал дважды награды от правительства :

- 10 аршин камки лазоревого из Казанского дворца, пo 30 пo 5 алт. аршин (за поход на Крымской стороне 1628 г.)

- 10 аршин камки куфтерю черленого (особый вид шелка с золоченым парчовым узором), по рублю аршин; 4 аршин сукна лундышу вишневого, по рублю по 6 алт. по 4 денги аршин («за казачью Волскую службу» 1629 г.).

В 1655 г. за «Саратовское городовое дело» (перестройку и укрепление города) были награждены саратовские служилые люди по отечеству: Петр и Лука Климовы, Семен Татьянин и Федор Слузов придачами к денежному окладу по рублю, а также дополнительно хлеба по Указу. В 1656 году Петр Климов был награжден «за Калмыцкую службу» придачей в размере 1 рубль и по одной четверти ржи и овса. В 1673 г. служилый человек Иван Микулин был награждён за «Калмыцкую посылку» (речь может идти о посольском деле, когда саратовцы отправлялись вести переговоры с калмыками , либо сопровождали русских послов к калмыкам. В это время действовал договор с ханом Аюкой , и калмыки жили в мире) .

В 1666 году за «городовое дело» (вероятно, строительство крепости) были награждены саратовские стрельцы (после подачи челобитной ) . Рядовые стрельцы по случаю рождения царевича Иоанна Алексеевича были жалованы « » .

В честь капитуляции 19 июля 1696 года турецкого гарнизона города Азова , участники похода — все солдаты и стрельцы были пожалованы золотыми московками .

Отношения с церковью

Правительство запрещало верстать в поместную службу, наряду с тяглыми людьми, поповских детей, холопов и монастырских слуг (но не воспрещало особо вносить в дворянские списки служилых людей низшего разряда: стрелецких, казацких, солдатских детей) . Согласно Уложению 1649 года в интересах тяглых и служилых людей была отписана на государя незначительная часть церковных имуществ и введено ограничение на их увеличение (в следствии быстрого роста количества церковных земель ). При пострижении служилых людей в монахи, у вотчинников этим же Уложением было отнято право отдавать вотчины в монастыри, запрещалось покупать и принимать в заклад вотчины высшему духовенству, а также принимать такие вотчины даже временно «в монастырь по духовной» .

«Кто из тех людей ...духовных.. отпустит своего сына на службу в солдаты, или в рейтары, или в приказ подьячим и иным царским человеком , а те их дети от малые чести дослужатся повыше и за службу достанут себе поместья и вотчины и от него пойдет дворянский род.»

В 1649 году наряду с сокращением числа архиерейских детей боярских, владевших вотчинами, правительство разрешило по-прежнему состоять на службе у церковных властей — только «изстаринным, природным детям боярским» , исстари служившим патриарху , митрополитам , архиепископам или епископам ; все же остальные архиерейские дворовые слуги, владевшие вотчинами, «неслужилых отцов дети и не природные дети боярские» были зачислены в класс государевых детей боярских, с обязательством нести дворянскую «службу с городом» .

Холопы

Преобладающие (% — по новгородским книгам старых крепостей конца XVI века):

- Старинные (19,3 %);

- Полные (27,7 %);

- Докладные (2,4 %);

- Кабальные (50,6 %).

Другие:

- Долговые (искуп);

- Жилые (служба по жилой записи, срочной или бессрочной) — эта категория является спорной ;

- Добровольные (близкие по положению с вольными людьми );

- Холопы по плену;

- Купленные (по купчим грамотам).

В некоторых духовных, деловых и других документах (актах ) термин «служилые люди» на протяжении XV—XVII вв. служил синонимом кабальных холопов (людей) .

Правительство разрешало брать в «приборные» войска беглых крестьян и холопов с выдачей за них компенсации помещикам — 20 руб. за семейного и 10 руб. за холостого согласно Уложению 1649 года. После жалоб помещиков Центральной России, 5 марта 1653 года издан указ о запрете возврата крестьян и бобылей , если они бежали до 1649 года, чтобы не опустошать границу .

Американский историк рассматривал три группы, которые взаимодействовали между собой при появлении (социальная потребность) и изживании института холопства :

- холопы и люди, становившиеся холопами (похолопляемые);

- холоповладельцы;

- государство (политика в отношении холопов).

Проводя сравнительный анализ, Ричард Хелли делает вывод, что холопы в России находились в лучшем положении, чем аналогичное сословие в других странах: они могли иметь собственность, включая в том числе подчинённых (которых они не могли продавать, как рабов); участвовать в суде от своего имени и от имени господина; принимать активное участие в общественной жизни и вели жёсткую борьбу за свои права . Холопы работали как слуги на дома, привлекались к военному делу, к ремеслу, торговле, к управлению, а также к сельскому хозяйству .

Боевые холопы, наряду с дворянами и детьми боярскими, становились, на примере смотра 1622 года новгородских служилых городов, на дальнюю полковую конную службу и формировались в следующие группы :85—86 :

- служилых холопов (на коне и вооружённых);

- холопов с господскими запасными («простыми») лошадьми;

- кошевых холопов (для обозной, заградительной службы).

Для избавления от государственного тягла посадские или черносошные тяглецы переходили на службу к светской или духовной знати «по кабалам...» и становились закладчиками, а не городским типом холопов .

Государевы люди

Для усиления централизованной власти и борьбы с государственной изменой Иван Грозный начал формировать особые отряды людей государевых ( опричных от слова «опричь» — «особо» ) из мелкопоместных служилых людей — из дворян и детей боярских, а затем из стрельцов и казаков .

С 1565 года для управления были созданы особые органы управления в Александровской слободе , позже сформированные в опричный Разрядный приказ, а после упразднения опричнины в 1572 году, переименованный в дворовый .

См. также

Примечания

- ↑ .

- , с. 39.

- , с. 230.

- ↑ , с. 24.

- , с. 22.

- ↑ .

- ↑ , с. 79.

- , с. 58.

- ↑ Воробьёв В. М. Из истории поместного войска в условиях послесмутного времени (на примере новгородских служилых городов) // Мавродинские чтения. Материалы к докладам 10-12 октября 1994 г. Межвузовская научная программа «Исторический опыт русского народа и современность». — Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета , 1994. — С. 82-91 .

- ↑ , с. 82.

- , с. 1.

- , с. 27.

- ↑ , с. 71.

- ↑ , с. 80.

- .

- .

- .

- ↑ .

- , с. 84.

- , с. 11.

- , с. 84-101.

- РГАДА , Ф. 210, Столбцы московские ст. № 1, столбцы 3, лл. 104-109, 1118-120, 123-137.

- ↑ , с. 57.

- ↑ .

- ↑ , с. 81.

- , с. 56.

- ↑ , с. 77.

- ↑ , с. 185.

- , с. 55-56.

- , с. 55,56.

- ↑ , с. 82.

- , с. 21.

- , с. 23.

- , с. 110.

- , с. 233.

- , с. 4.

- . — Санкт-Петербург : II отделение Собственной Его Императорскаго Величества канцелярии , 1853. — Т. 1. — С. 1143. 6 декабря 2022 года.

- . — Орёл : Вешние воды, 2012. — С. 283. — 543 с. — ISBN 978-5-87295-280-0 . 4 декабря 2022 года.

- Илл. 92. Ратники в тегиляях и шапках железных // Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению : / Под ред. А. В. Висковатова . — Т. 1.

- , с. 242.

- , с. 245.

- , с. 247.

- ↑ , с. 222.

- ↑ , с. 311.

- , с. 103.

- Курбатов О. А. Стрелецкий строй" XVII века? К вопросу о внутренней организации стрелецких приказов и сотен // Сборник статей и публикаций, посвященный Андрею Алексеевичу Булычеву: на 60-летие со дня рождения и 35-летие начала научной деятельности / Авт. ст.: Борисов В.Е., Бушкович П., Воробьев А.В. и др.. — Москва : «Древлехранилище», Российский государственный архив древних актов , 2020. — С. 105—135 . — ISBN 978-5-93646-366-2 .

- , с. 24,28.

- ↑ , с. 79.

- , с. 65,79.

- , с. 62.

- , с. 79,53.

- ↑ , с. 244.

- ↑ , с. 31.

- ↑ , с. 75.

- , с. 29.

- , с. 243.

- , с. 237-238.

- ↑ , с. 236-237.

- : Прибирать наро́д, мастеров, выбирать по надобности . // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль . — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа , 1882. — Т. 3. — С. 412.

- , с. 242-243.

- ↑ , с. 83.

- Крестовоздвиженская церковь г. Красятичи . Киевская губерния , Российская империя . . Государственный архив Киевской области (1841). — « Исидор Игнатов Прибора, 52 года... ». Дата обращения: 7 декабря 2022. 7 декабря 2022 года.

- , с. 244-245.

- , с. 30.

- , с. 37-38.

- , с. 39.

- , с. 313.

- , с. 87,89.

- , с. 122.

- ↑ , с. 33.

- , с. 12.

- ↑ , с. 27.

- , с. 13.

- , с. 48—49.

- Илл. 106. Стрельцы в 1613 году // Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению : / Под ред. А. В. Висковатова . — Т. 1.

- Зимин А. А. . — Москва : Мысль , 1972. — 451 с. 8 декабря 2022 года.

- , с. 47.

- , с. 48.

- ↑ , с. 149.

- ↑ , с. 89.

- , с. 237.

- Рабинович Я. Н. = Астраханский приказ конных стрельцов в 1616 году: личный состав и начальные люди // Астраханские краеведческие чтения: сборник материалов ежегодной XIII Международной научно-практической конференции «Астраханские краеведческие чтения» / Редакторы А. А. Курапов, А. Н. Алиева. — Астрахань : «Сорокин Роман Васильевич», ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник», 2021. — № XIII . — С. 105-113 . — ISBN 978-5-91910-967-9 . 4 декабря 2022 года.

- ПСРЛ , т. IX, X, XI, XII, XIII. Изд. 1-е. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью . СПб.: 1882-1906. . Цифровое Средневековье . . Ассоциация «Российское историческое общество» . Федеральный историко-документальный просветительский портал (3 февраля 1563). Дата обращения: 7 декабря 2022. 7 декабря 2022 года.

- ↑ , с. 86.

- , с. 84.

- , с. 52.

- , с. 85.

- ↑ , с. 87.

- Дворниченко А. Ю. О ранних казачьих сообществах // Мавродинские чтения. Материалы к докладам 10-12 октября 1994 г. Межвузовская научная программа «Исторический опыт русского народа и современность». — Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета , 1994. — С. 107-110 .

- , с. 72.

- , с. 87—88.

- , с. 33—34.

- ↑ , с. 3.

- , с. 49.

- ↑ , с. 88.

- , с. 37.

- , с. 31-32.

- , с. 31.

- ↑ , с. 153.

- , с. 150.

- , с. 32.

- , с. 234.

- ↑ , с. 110.

- , с. 158.

- , с. 223.

- , с. 213.

- , с. 213—214.

- , с. 224.

- , с. 225.

- , с. 196, 198.

- Горская Н. А. Жилые записи (к истории найма в XVII в.) // История СССР / Институт истории АН СССР . — Москва : Наука , 1964. — № 5 . — С. 58-78 .

- , с. 198.

- , с. 312.

- , с. 195.

- , с. 197.

- , с. 202.

- , с. 197—198.

- , с. 63.

- , с. 61.

- , с. 62-64.

Литература

Энциклопедии

- // Сен-Жерменский мир 1679 — Социальное обеспечение [Электронный ресурс]. — 2016. — С. 458. — ( Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 30). — ISBN 978-5-85270-367-5 .

- Служилые люди // Сигишоара — Соки. — М. : Советская энциклопедия, 1956. — С. 374. — ( Большая советская энциклопедия : [в 51 т.] / гл. ред. Б. А. Введенский ; 1949—1958, т. 39).

- Служилые люди // Военная энциклопедия: В 8 томах / Пред. Главной ред. комиссии С. Б. Иванов . Продовольственная служба — Таджикистан. — М. : Воениздат , 2003. — Т. 7. — С. 520. — 735 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-203-01874-X .

- Служилые люди // Новая российская энциклопедия / Гл. ред. А. Д. Некипелов , В. И. Данилов-Данильян . — М. : Энциклопедия, Инфра-М , 2015. — Т. XV (1). Сент-Китс и Невис — Соединённые. — С. 340. — ISBN 978-5-94802-061-7 .

- Служилые люди. Служилые люди // Советская историческая энциклопедия : в 16 т. / под ред. Е. М. Жукова . — М. : Советская энциклопедия , 1971. — Т. 13 : Славяноведение — Ся Чэн. — 1024 стб.

Книги

- Беляев И. Д. / Сочинение И. Беляева. — Москва : Университетская типография , 1846. — 86 с. — (Из № 4 Чтений в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских 1846 г.).

- / Сост. С. П. Мордовина, А. Л. Станиславский, отв. ред. д.ист.н. проф. В. И. Буганов . — Москва : ЦГАДА , 1979. — Т. Ч. 1. — 341 с. — (Памятники отечественной истории).

- Белоусов М. Р. / Отв. ред. М. Е. Бычкова. — Казань : Институт истории АН РТ , Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина , 2008. — Т. 1. — 315 с. — (Памятники отечественной истории). — ISBN 978-5-94981-112-2 .

- Ключевский В. О. . — Москва , 1887. — 196 с.

- Козляков В. Н. . — Ярославль, 2000. — 208 с.

- Никитин Н. И. Служилые люди в Западной Сибири XVII века / Отв. ред. О. Н. Вилков, А. А. Преображенский. — Новосибирск : Сибирское отделении Наука . Института истории, филологии и философии АН СССР, 1988. — 254 с. — ISBN 5-02-028971-Х.

- Павлов-Сильванский Н. П. . — СПб. : Государственная типография, 1898. — 330 с.

- Павлов-Сильванский Н. П. Государевы служилые люди. Происхождение русского дворянства. — Ленанд , 2015.

- Ракитин А. С. . — Воронеж : АО «Воронежская областная типография», 2018. — 168 с. — ISBN 978-5-4420-0615-5 .

- Середонин С. М. . — СПб. .: Издание редакции журнала «Библиограф» Н. М. Лисовского , 1891.

- Чернов А. В. Вооружённые силы Русского государства в XV–XVII вв. С образования централизованного государства до реформ при Петре I / Ред. полковник Д. В. Панков. — М. : Воениздат , 1954.

Статьи

- Беляев И. Д. О русском войске в царствование Михаила Фёдоровича и после его, до преобразований, сделанных Петром Великим. Историческое исследование действ. чл. Императорского Общества Истории и Древностей Российских И. Беляева. — М. , 1846.

- Бродников А. А. // «Вестник НГУ ».. — Новосибирск , 2007. — Т. 6 , № 1 . — С. 10—15 . — ISSN .

- Кадерова Т. Н. // Социальные конфликты в России XVII—XVIII веков: Материалы Всеросийской научно-практической конфенренции (г. Саранск, 20—22 мая 2004 г.) / Отв. ред. В. А. Юрченков. — Саранск : НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия , 2005. — С. 310—315 . — ISBN 5-900029-09-3 .

- Миронов Б. Н. = История холопства в Росcии в освещении американского историка // История СССР / Институт истории АН СССР , гл. ред. И. Д. Ковальченко . — Москва : Наука , 1984. — № 3 . — С. 194—206 .

- Новосельский А. А. // Учёные записки Института истории РАНИОН . — 1928. — Т. 5 .

- Новосельский А. А. // Русское государство в XVII веке: новые явления в социально-экономической, политической и культурной жизни. — М.: Изд-во АН СССР , 1961. — С. 231—253.

- Петрухинцев Н. Н. = Служилые люди «по прибору» южных городов России и военная реформа Алексея Михайловича (на примере служилых «городов» Липецкого края) // Гуманитарные исследования Центральной России. — Новосибирск , 2018. — № 3 (8) . — С. 21—43 . — doi : .

- Рабинович Я. Н. = Служилые люди по отечеству в левобережном Саратове // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. — Саратов , 2018. — № 1 . — С. 102–113 . — doi : .

- Рабинович Я. Н. = Служилые люди по прибору (стрельцы, пушкари, воротники) в левобережном Саратове // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. — Саратов , 2018. — № 2 . — С. 232–241 . — doi : .

-

Романов

М. Ю.

= «И на боях бились, не щедя голов своих. . . » (опыт реконструкции истории 18-го московского стрелецкого полка) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. —

Саратов

, 2020. —

№ 2

. —

С. 149—160

. —

doi

:

.

Статья доступна по лицензии CC BY-SA 4.0

Статья доступна по лицензии CC BY-SA 4.0

Ссылки

-

— экскурсия в

Музее Стрелецких палат

РВИО

.

— экскурсия в

Музее Стрелецких палат

РВИО

.

- 2020-04-06

- 1