Interested Article - История протестантизма в России

- 2020-03-27

- 2

История протестантизма в России — формирование и распространение протестантских конфессий в Российской империи, СССР и постсоветской России.

Протестантизм, впервые появившись в России в XVI веке вместе с выходцами из Европы, в дальнейшем распространился среди коренного населения Российской империи .

XVI—XVIII век

Первые протестантские общины на территории современной России были основаны торговцами и мастерами из европейских стран, приглашёнными в 1524—1533 г.г. в правление великого князя Василия III , современника Лютера .

В период после заключения мирного договора между Великим княжеством Московским и Швецией в 1524 г. в страну стали прибывать купцы из Швеции, Дании, позднее из Англии и Голландии, многие из которых были протестантами. Одновременно с торговцами приезжали «умельцы», которых Василий III специально поручил звать на государственную службу. Среди них были аптекари, художники, ремесленники и, в основном, они были протестантами. Все они получили право на свободное отправление англиканских, лютеранских и реформатских богослужений в своих домах .

Позднее, в царствование Ивана IV Грозного , приглашались медики, «пушкарники», «искатели злату и серебру», ювелиры, художники и другие специалисты, к которым позднее добавились и военные. Приглашали специалистов из Европы, при этом всячески им содействуя, Фёдор Иоаннович , Борис Годунов (оказывал покровительство бежавшим в Русское Царство из Европы из-за религиозных войн), Михаил Федорович (1613—1645) и Алексей Михайлович (1645—1676) .

Несмотря на свою относительную малочисленность, протестанты уже в то время оказывали заметное влияние на социально-экономическое развитие России. Купцы-протестанты активно способствовали установлению и развитию торгово-экономических связей России со странами Западной Европы .

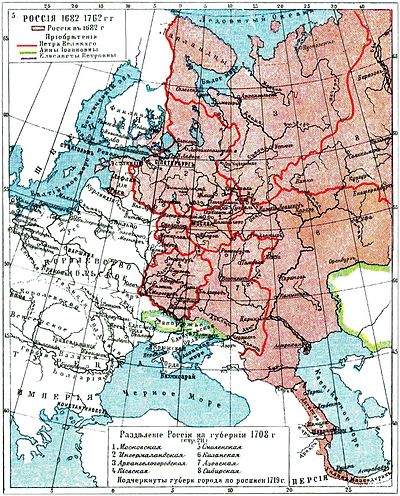

Кардинальную реформу государственного управления Пётр I во многом осуществил по образцам, заимствованным у западноевропейских протестантских стран, при этом он активно приглашал оттуда высококвалифицированных специалистов. В правление Петра I в Россию прибыли множество специалистов в математике, химии, физике, а также корабелы, разведчики руд, мореходы, горнозаводчики, военные . В течение XVIII в. в одном только Петербурге сформировались 12 протестантских общин: три немецкие, лютеранские , шведская лютеранская , финская лютеранская , две разнонациональные в кадетских корпусах, голландская реформатская , сводная немецкая реформатская и французская реформатская , англиканская (Английская набережная, 56) и немецкая «евангелических братьев». Совокупное число только взрослых членов общин в Санкт-Петербурге в конце столетия превышало 6000 человек .

Значительное количество христиан-протестантов переселились на постоянное место жительство в Россию для освоения её южных и поволжских земель в царствование Екатерины II (начиная с 1789 г.), обеспечившей приезжих значительными льготами, освобождением от военной и гражданской службы, а также полной свободой вероисповедания . Созданные ими хозяйства отличались высокой товарностью и культурой сельскохозяйственного производства, благотворно влияли на экономическое развитие окружающих местностей .

В период XVIII — начало XX в. протестанты (главным образом лютеране и реформисты), принявшие российское подданство, и их потомки, в том числе перешедшие в православие, занимали высокие посты в государственном управлении, в армии, Академии наук, став частью высшей российской знати .

Вторая половина XIX века

Во второй половине XIX в. в России, наряду со старыми русскими формами христианского сектантства (христововерами, духоборцами, молоканами и др.), начинают формироваться различные направления так называемого евангельского христианства: баптисты, евангельские христиане, адвентисты седьмого дня, а в начале XX в. и христиане веры евангельской — пятидесятники. Будучи первоначально привнесенными миссионерами из западноевропейских стран и Америки в немецкие колонии Юга России и Поволжья (баптизм, адвентизм) и частично в великосветскую среду Петербурга (евангельское христианство), они постепенно распространились среди коренного (прежде всего сельского) населения, со временем осваивая и городскую среду .

Первые русские и украинские протестантские общины возникли во второй половине XIX века в нескольких регионах Российской империи: на юге Украины (в Херсонской, Екатеринославской и Киевской губерниях), на территории Закавказья, в Санкт-Петербурге и на территории Левобережной Украины (в Таврической губернии) .

На юге Украины евангельское пробуждение, начавшись в среде потомков немецких колонистов, в дальнейшем нашло своё продолжение среди украинских крестьян. Первый из них, уверовав в 1858 году, начал проповедовать в своей деревне, где вскоре образовалась первая община украинских штундистов , которая к 1867 г. насчитывала уже 35 семей. Вначале штундисты продолжали считать себя частью православной общины: посещали церковные богослужения, обращались к православным пастырям для совершения браков, крещения детей и погребения умерших. Свои собрания проводили после церковной службы, читали на них Новый Завет , молились и пели гимны из сборника «Приношение православным христианам». Разрыв с православием произошёл после начала преследований, нередко сопровождавшихся конфискацией духовной литературы . Штундизм не стал окончательной формой евангельского пробуждения среди украинцев. В 1867 году были организованы общины уже баптистского направления, хотя на тот момент сами основатели, являясь штундистами, ещё не были крещенными по вере. Началом евангельско-баптистского движения на Украине считается 1869 год, когда произошло крещение по вере первого украинца.

Евангельское пробуждение в Закавказье началось одновременно с пробуждением на юге Украины, при этом было независимым от него и происходило в среде молокан . В 1867 году в Тифлисе состоялось первое крещение по вере, которое принял молоканин, что принято считать началом распространения баптизма среди молокан Закавказья и Северного Кавказа и годом возникновения русско-украинского баптизма. В течение первых десяти лет последователи нового учения называли себя христианами, крещенными по вере, и лишь позднее стали называть себя баптистами .

Евангельское пробуждение в Санкт-Петербурге связано с миссионерской деятельностью лорда Редстока , который приехал в столицу весной 1874 года. В результате его проповедей в домах петербургской знати уверовали ряд представителей высшего аристократического общества, в числе которых был один из богатейших дворян России гвардии полковник Василий Пашков , который и стал одним из продолжателей петербургского пробуждения после отъезда лорда Редстока за границу . Уверовавшие аристократы отдавали для проповеди Евангелия и свои силы, и имущество. Их дома стали местом евангелизационных собраний, которые посещали как знатные особы, так и студенты, слуги и рабочие. Слушателей бывало до тысячи человек, многие обращались к Богу. Во время петербургского пробуждения было основано «Общество поощрения духовно-нравственного чтения», которое осуществило 12 изданий 200 наименований книг и брошюр духовного содержания, в том числе впервые на русском языке книг Дж. Баньяна « Путешествие пилигрима » и « », а также начато издание религиозно-нравственного журнала « Русский рабочий ». Были организованы прачечные и швейные мастерские для бедных женщин, столовая для студентов и рабочих, первый в Петербурге ночлежный приют. Крещение по вере, связанное с петербургским пробуждением, произошло в 1883 году, когда приняли водное крещение несколько человек, в том числе Василий Пашков .

Евангельское пробуждение в Таврической губернии , на юге левобережной Украины, также происходило в среде молокан. В результате проповедей о благодати Божией в Иисусе Христе и оправдании верой образовалась первая община новомолокан — евангельских христиан — «захаровцев», называемых так по имени Зиновия Даниловича Захарова , который с 1867 года стал её первым руководителем. С 1877 года общины молокан в Таврической губернии стали посещать баптистские проповедники, в результате чего многие молокане приняли крещение по вере. Баптистские общины в селениях молокан быстро увеличивались численно, и в дальнейшем практически все евангельские христиане «захаровцы» стали их частью .

Рост численности евангельских христиан, баптистов, штундистов и представителей других протестантских групп вызвал беспокойство светской власти и церковного руководства, в результате чего в период деятельности К. П. Победоносцева на посту обер-прокурора были предприняты радикальные попытки искоренения этих религиозных движений . Тем не менее, несмотря на постоянные преследования со стороны царской администрации и Православной Церкви, общины евангельских христиан росли количественно и получали все большее распространение на территории страны. Среди российских последователей этих новых направлений протестантизма значительной была прослойка экономически активных людей: зажиточных рачительных хозяев, стремящихся к внедрению новейших методов и технологий ведения сельского хозяйства, торговцев, мелких и средних предпринимателей. На их экономическом поведении сказывалась усвоенная ими протестантская трудовая этика, отношение к труду и хозяйственной деятельности как служению Богу .

Годы НЭПа

Годы НЭПа и первое десятилетие советской власти были отмечены значительным количественным ростом и экономической активностью баптистских, адвентистских и других протестантских общин (так же как общин молокан, толстовцев), участием их представителей во многих формах мелкого и среднего бизнеса, созданием экономически сильных коммун, колхозов, кооперативов, состоящих из единоверцев. В этом случае общины представляли собой одновременно и хозяйственную, и поселенческую, и вероисповедную общность, что позволяло поддерживать трудовую дисциплину, единство и сплоченность группы.

На первых порах подобные «сектантские» коммуны встречали одобрение и поддержку со стороны государства и компартии, поскольку в них усматривались, как было отмечено в резолюции XII съезда РКП(б), ростки коммунистических отношений. Однако «золотое десятилетие», как называли его лидеры протестантских церквей, скоро закончилось. С началом коллективизации и открытых антирелигиозных гонений (1929 г.) деятельность «сектантских» коммун была пресечена. Весь дальнейший период советской истории протестантские церкви подвергались жестоким преследованиям, теряя лидеров и наиболее активных и образованных верующих, и фактически находились в состоянии выживания. Политика государственного атеизма приводила не только к тому, что всячески ограничивалась миссионерская и образовательная работа протестантских общин, не допускалась благотворительная и предпринимательская деятельность, но и административными и всякого рода незаконными действиями властей и партийных органов вообще ограничивалась сама возможность присутствия «сектантов» в различных сферах общественной жизни, культуры, наиболее престижных видах и уровнях производства; пресекались какая бы то ни было возможность их работы в органах государственной власти, избрание на общественные должности, получение высшего образования. В этих условиях протестантские объединения практически не имели возможности оказывать благотворное влияние на социально-экономическое развитие страны, выращивать необходимые кадры, вырабатывать и презентовать обществу свои социальные позиции. О какой-либо социальной или экономической деятельности протестантских церквей не могло быть и речи .

Постсоветский период

Изменение государственной политики в отношении религии и религиозных организаций, начавшееся в последние годы существования советской власти, в период «перестройки», и законодательно закрепленное принятием в 1990 г. союзного и российского законов о свободе совести и вероисповедания, создали в стране принципиально новую ситуацию, в которой граждане получили полную свободу мировоззренческого и вероисповедного выбора и самовыражения, а религиозные организации — свободу внутренней организации религиозной жизни, распространения своего вероучения и многообразных форм внекультовой и нерелигиозной деятельности в различных сферах общественной жизни, куда прежде они не имели доступа. Протестантским церквам пришлось начинать жизнь в новых социально-политических и экономических условиях почти с нуля, заново отстраивать церковные структуры, развивать миссионерство, привлекать к себе и заново выращивать новое поколение верующих, способное адаптировать деятельность церквей к условиям демократии и рыночных отношений с учётом специфики того и другого в постсоветской России.

Протестантизм всегда отличала высокая степень адаптации к самым различным социальным и политическим условиям, к различным формам государственного и общественного устройства. Это проявилось и в условиях политической и социально-экономической трансформации российского общества. Демократизация общественного строя, переход к рынку и законодательно оформленная ситуация религиозной свободы создали благоприятные условия для быстрого возрождения и развития практически всех направлений протестантизма. Особенно активно воспользовались ими протестантские церкви евангельской направленности (в том числе с помощью зарубежных единоверцев). Это нашло выражение в увеличении количества протестантских религиозных объединений (организаций и групп, зарегистрированных и незарегистрированных), в быстром и значительном росте их численного состава, в изменении их демографических характеристик (существенном омоложении, определённом изменении гендерного состава в направлении приближения к общероссийским показателям).

Произошли изменения в содержании и характере деятельности протестантских церквей. Если на первых порах, в начале 1990-х гг., главное внимание протестантских церквей было направлено на легитимацию и организационное укрепление их структур, на миссионерство в различных слоях общества, особенно в молодёжной среде, расширение территорий и сфер их влияния, то ближе к концу 90-х — началу 2000-х гг. видное место в их деятельности стали занимать задачи формирования института лидеров, в первую очередь молодых, выращивания в своей среде элиты, способной занять достойное место в различных сферах общественной жизни, развития различных востребованных обществом направлений социального служения .

Новые условия позволили реализоваться органически присущему протестантизму как «буржуазной разновидности христианства» интересу к предпринимательству. Такие сущностные черты протестантизма, как демократичность внутреннего устройства и внутриобщинных межличностных отношений, культивирование основанного на Библии понимания свободы и ответственности личности, способствовали развитию предпринимательской инициативы российских протестантов.

Однако уже в самом начале пионеры протестантского бизнеса встретились с рядом трудностей — как общих для большинства россиян, желавших начать свое дело: ограниченность или отсутствие стартового капитала, отсутствие должной и внятной законодательной базы, бюрократизм и мздоимство чиновников, — так и специфических: стремление вести бизнес на честных христианских принципах вступало в противоречие с необходимостью давать взятки чиновникам и выстраивать отношения с бандитским рэкетом. Тем не менее во всех протестантских церквах нашлось достаточно людей, сумевших открыть и развивать свое дело .

Социальная и общественная деятельность

Опубликование в 2000 г. « Основ социальной концепции Русской Православной Церкви » стимулировало другие религиозные организации к разработке и представлению обществу своего видения этих проблем. В эту работу активно включились и протестантские церкви России. Были разработаны и опубликованы «Основы социальной концепции Российского объединённого союза христиан веры евангельской», «Основы социального учения Церкви христиан адвентистов седьмого дня».

В 2003 г. Консультативным советом глав протестантских церквей России была подготовлена и представлена общественности общая «Социальная позиция протестантских церквей России». Принципиальная позиция всех протестантских церквей России, изложенная в документе и обосновывающая их стремление активно участвовать в процессах социально-экономического развития страны, выражает их ответ на часто звучащие в прессе ряда так называемых традиционных конфессий и светских СМИ и бытующие в некоторых слоях общества упреки в прозападной позиции протестантских церквей: «Любовь к родине. С точки зрения церквей, любовь к родине выражается прежде всего в деятельности, направленной на повышение уровня благосостояния страны и общества… Мы ценим наше историческое и культурное наследие, утверждающее непреходящие духовные и нравственные ценности. Являясь частью народа России, мы своим созидательным служением совершаем вклад в наше общее благоденствие» .

Основные положения, касающиеся возможного вклада протестантов в социально-экономическое развитие России, изложены в разделах упомянутых концепций, посвященных экономике, труду и собственности. Наиболее обстоятельно эти проблемы рассматриваются в «Основах социального учения Церкви ХАСД». Естественно, что аргументация всех этих положений основывается на Библии. При этом на первый план в оценке тех или иных экономических процессов выставляется человек, личность, её права и нужды: «Человек является средоточием и целью всякой экономической деятельности, поэтому все в ней должно быть подчинено не „интересам производства“, а потребностям человека».

Примечания

- . Дата обращения: 3 сентября 2017. 24 марта 2020 года.

- от 9 сентября 2017 на Wayback Machine . Энциклопедия Брокгауза и Эфрона. Избранные статьи

- ↑ Дата обращения: 9 сентября 2017. 9 сентября 2017 года.

- ↑ . Дата обращения: 3 сентября 2017. 24 марта 2020 года.

- Жерихина Е. И. Литейная часть от Невы до Кирочной. — СПб.: Лики России, 2004. — С. 274—278. — 318 с. — ISBN 5-87417-186-X .

- ↑ С. Н. Савинский. История русско-украинского баптизма. Изд. «Богомыслие» Одесской богословской семинарии, 1995.

- . Дата обращения: 1 июля 2022. 23 октября 2017 года.

- . Дата обращения: 10 октября 2014. Архивировано из 17 октября 2014 года.

- . Дата обращения: 13 сентября 2017. 14 сентября 2017 года.

- . Дата обращения: 3 сентября 2017. 24 марта 2020 года.

- . Дата обращения: 3 сентября 2017. 24 марта 2020 года.

- ↑ . Дата обращения: 3 сентября 2017. 24 марта 2020 года.

Литература

- Алексеева Л. М . // . — Вильнюс; М. : Весть, 1992. — 352 с. — ISBN 5-89942-250-3 .

- . — Христианская мысль: социология, политическая теология, культурология. — СПб. : Новое и старое, 2004. — Т. II. от 17 октября 2014 на Wayback Machine

- . — Христианская мысль: социология, политическая теология, культурология. — СПб. : Новое и старое, 2005. — Т. III. — С. 7—27. — 175 с.

- Белов А. В. Адвентизм. — 2-е изд. — М. : Политиздат , 1973. — 238 с. — (Библиотека «Современные религии»). — 100 000 экз.

- Бокова О. А. . — СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет, 2011.

- Бондарь С. Д. Секта меннонитов в России. Очерк. — СПб. : тип. В. Д. Смирнова, 1916.

- Буткевич Т. Протестантство в России. — Харьков, 1913.

- Вардин Альберт. . — Сборник статей "Материалы международной научно-практической конференции «105 лет легализации русского баптизма. 5-7 апреля 2011 года». — М. , 2011. — ISBN 5-902917-03-4 .

- // Вопросы германской истории : Немцы Украины и России в конфликтах и компромиссах XIX-XX веков : Материалы международной научной конференции, Днепропетровск, 24-27 сентября 2007 г.. — Днепропетровск: Пороги, 2007. — Т. 108—118 .

- Евангелическо-Лютеранская церковь в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии: 1994-1999 года. — СПб. : Сатис, 2000.

- Заватский В. . — М. , 1995.

- Иваненко С. И. . — М. : Республика , 1999. — 270 с. — ISBN 5728701760 . от 4 марта 2016 на Wayback Machine

- . — М. : ВСЕХБ , 1989. — 624 с.

- Кале В. Евангельские христиане в России и Советском Союзе. Иван Степанович Проханов (1869-1935) и путь евангельских христиан и баптистов = Evangelische Christen in Russland und der Sovetunion [Sowjetunion]. Ivan Stepanovic Prochanov (1869 - 1935) und der Weg der Evangeliumschristen und Baptisten. Von Wilhelm Kahle / Пер. с нем. П. И. Скворцова. — Онкен - Вуперталь и Кассель, 1978. — 627 с.

- Каретникова М. С. . — Альманах по истории русского баптизма, третье издание. — СПб. : Библия для всех, Протестант, 2006. — С. 3—84. — ISBN 5-7454-0380-2 .

- Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX в. — 1917 г.). — М. : Наука , 1965. — 348 с.

- Клибанов А. И. Меннониты. — М.; Л.: ОГИЗ , Московский рабочий , 1931. — 110 с.

- Кречмар Г., Ратке Х. Евангелическо-лютеранская церковь в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии. — СПб. : Сатис, 1996.

- Курило О. В. Очерки по истории лютеран в России (XVI—XX вв.). — М. : ИЭА РАН , 1996. — 182 с.

- Ливен С. П. . — Корнталь: Свет на Востоке , 1967. — 125 с.

- Лиценбергер O. A. Евангелическо-лютеранская церковь и советское государство (1917—1938). — М. : Готика, 1999. — 428, [2] с. — ISBN 5-7834-0034-3 .

- Лиценбергер O. A. История немецких поселений Поволжья: Ч. 1: Лютеране: А—М. — Саратов: СГТУ, 2015. — 427 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-7433-2359-3 .

- Лиценбергер O. A. История немецких поселений Поволжья: Ч. 2. Лютеране: Н—Я. — Саратов: СГТУ, 2015. — 483 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-7433-2893-2 .

- Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки). — СПб. : РХГИ , 1997. — 480 с. — 2500 экз. — ISBN 5-88812-037-5 .

- Москаленко А. Т. Пятидесятники. — М. : Политиздат, 1966. — 224 с. — (Библиотека «Современные религии»).

- Неустроев А. Н. О Евангелическо-Лютеранской Церкви в Российской империи. — СПб. , 1856.

- Русский протестантизм и государственная власть в 1905—1991 годах. — СПб. : Европейский университет в Санкт-Петербурге , 2009. — 356 с. — (Территории истории; Вып. 2). — ISBN 978-5-94380-081-8 .

- . — Сборник статей "Материалы международной научно-практической конференции «105 лет легализации русского баптизма. 5-7 апреля 2011 года». — М. , 2011. — ISBN 5-902917-03-4 .

- Традиция евангельских христиан. Изучение самоидентификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней. — М. : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. — 523 с. — ISBN 978-5-89647-235-3 .

- Савинский С. Н. История евангельских христиан баптистов Украины, России, Белоруссии (1867 - 1917). — СПб. : Библия для всех, 1999. — ISBN 5-7454-0376-4 .

- Савинский С. Н. История евангельских христиан баптистов Украины, России, Белоруссии. II (1917 - 1967). — СПб. : Библия для всех, 2001. — 10 000 экз. — ISBN 5-7454-0594-5 .

- Санников С. В. История баптизма. — Одесса: Одесская богословская семинария, 1996. — 496 с. — ISBN 5-7454-0093-5 .

- Соколовский С.В. Меннониты Алтая: история, демография, ономастика. — М. : ИЭА РАН , 1996. — 256 с.

- Франчук В. И. . — К. : Світанкова зоря, 2001–2003. — Т. 1–3. — 652+376+573 с. — ISBN 966-95609-7-7 . от 2 сентября 2018 на Wayback Machine

- Христианство: Словарь / Под общ. ред. Л. Н. Митрохина . — М. : Республика , 1994. — 559 с. — 50 000 экз. — ISBN 5-250-02302-9 .

- Христианство: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. С. Аверинцев . — М. : Большая Российская энциклопедия , 1993/1995. — Т. 1–3. — 2317 с. — ISBN 5852700231 .

- Цветаев Д. В. Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований. — М. , 1890. — 795 с.

- Sapiets, Marite . // Religion, State and Society, 8:3 (1980). — P. 201—217.

Ссылки

- 2020-03-27

- 2