Interested Article - Тураев, Борис Александрович

- 2021-04-04

- 1

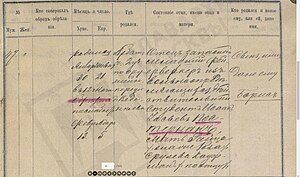

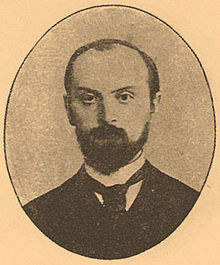

Бори́с Алекса́ндрович Тура́ев ( 24 июля ( 5 августа ) 1868 , Новогрудок , Минская губерния , Российская империя — 23 июля 1920 , Петроград , РСФСР ) — русский историк-антиковед, создатель отечественной школы истории Древнего Востока , в частности, Древнего Египта и Нубии . Наряду с Владимиром Семёновичем Голенищевым считается основоположником египтологии в России. Академик Российской академии наук в Петрограде с 1918 года. Доктор всеобщей истории, профессор Санкт-Петербургского университета. Главный труд — «История Древнего Востока».

Биография

Родился в дворянской семье, сын титулярного советника .

Среднее образование получил в 1-й гимназии Вильно . По окончании историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета (1891), где слушал лекции по истории Древнего Востока у О. Э. Лемма , оставлен для подготовки к профессорскому званию , во время заграничной командировки занимался у Адольфа Эрмана , Эберхарда Шрадера и Гастона Масперо , вёл научную работу в музеях Берлина, Парижа, Лондона и ряда городов Италии (1893—1895).

Магистерская диссертация была посвящена древнеегипетскому богу письма и мудрости («Бог Тот . Опыт исследования в области истории древнеегипетской культуры» 1898 года), докторская диссертация — агиологическим источникам истории Эфиопии (её он посвятил В. В. Болотову, который консультировал его по поводу древнеэфиопских текстов).

Член (1895) и хранитель музея (1900—1907) Русского археологического общества, член Императорского Православного Палестинского Общества .

С 1896 года приват-доцент , с 1904 года экстраординарный , с 1910 года ординарный профессор по кафедре всеобщей истории Петербургского университета . С 1896 года читал лекции по древневосточной истории и преподавал древнеегипетский язык.

С 1898 года был женат на княжне Елене Филимоновне Церетели (р. 1868), сестре Г. Ф. Церетели .

Член Учёного комитета и Археографической комиссии Министерства народного просвещения (1902).

В 1909 году произведён из коллежских в статские советники, участник II Международного конгресса классической археологии.

Первым в России начал систематическое изучение и публикацию древнеегипетских памятников, преимущественно из отечественных музейных коллекций. Занимался описанием собраний древнеегипетских древностей в музеях Российской империи (в Таллине , Риге , Вильнюсе , Казани , Одессе ).

С 1912 года хранитель собрания египетских древностей Музея изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина ) в Москве . Превосходная коллекция В. С. Голенищева , составляющая основу этого собрания, осталась в России во многом благодаря Б. А. Тураеву, который жил в музее с 1911 года, занимаясь научным описанием коллекции и подготовкой первой экспозиции Отдела Востока. Собрал коллекцию египетских древностей, которая сейчас хранится в Государственном Эрмитаже .

В 1912 году основал при Академии наук журнал «Христианский восток» (совместно с В. Н. Бенешевичем и Н. Я. Марром ). Редактировал учреждённую им серию «Культурно-исторические памятники Древнего Востока», среди переводов которой, среди прочих, вышли « Рассказ египтянина Синухета » и « Повесть о двух братьях ».

Преподаватель на Московских Высших женских курсах, член-корреспондент Историко-филологического отделения Санкт-Петербургской АН по разряду восточной словесности (1913), действительный статский советник (1914), награжден большой золотой медалью Русского археологического общества (1916), псаломщик и староста университетского Петропавловского храма, член Совета ИППО, работал в VI и IX отделах Предсоборного совета (1917) .

Незадолго до смерти принимал активное участие в церковной жизни. В 1917—1918 годы был членом Предсоборного Совета и Всероссийского Поместного Собора ; вместе с иеромонахом владимирского Рождественского монастыря Афанасием (Сахаровым) , выступил инициатором восстановления в Русской Церкви праздника Всех святых, в земле Российской просиявших , представив 15 марта 1918 года на заседании соборного «Отдела о богослужении, проповедничестве и храме» доклад, в котором, в частности, говорил :

В наше скорбное время, когда единая Русь стала разорванной, когда нашим грешным поколением попраны плоды подвигов святых, трудившихся и в пещерах Киева, и в Москве, и в Фиваиде Севера , и в Западной России над созданием единой Православной Русской Церкви, представлялось бы благовременным восстановить этот забытый праздник, да напоминает он нам и нашим отторженным братьям из рода в род о Единой Православной Русской Церкви и да будет он малой данью нашего грешного поколения и малым искуплением нашего греха.

С 1918 г. академик РАН по Отделению исторических наук и филологии (литература и история азиатских народов), профессор по кафедре литургики Петроградского богословского института, член правления Церковного общества объединенных православных приходов Петрограда и Братства Святой Софии, с 1919 г. возглавил кафедру египтологии Петроградского университета. Основоположник российской египтологии, автор около 400 научных работ и статей, завещал Эрмитажу коллекцию египетских древностей .

7 июня 1920 года заочно избран председателем Общества по изучению древних культур .

Скончался от саркомы, похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры . Существует версия, что Борис Александрович скончался от голода. Согласно БРЭ, он "тяжело переживал духовный кризис европ. общества в годы 1-й мировой войны, не принял Окт. революцию 1917. Умер от физич. и душевного истощения, обострённого болезнью (дизентерией)."

Награды

Награждён орденами св. Станислава III степени (1904), св. Анны III и II (1906) степени, св. Владимира IV (1909) и III степени (1916).

Труды

Самый известный труд — «История Древнего Востока» в двух томах (1911; переиздания 1913, 1924, 1935, 2004) . В 1916 году второе издание монографии (и последнее прижизненное) было удостоено большой золотой медали Русского археологического общества .

Книга впервые освещала общий ход истории на территории «от Кавказского хребта и Средней Азии до Персидского залива , Южной Аравии , страны африканских озёр, от рубежа Ирана и Индии до Геракловых столпов » и со времени возникновения первых цивилизаций до эпохи македонского и римского завоевания (опуская политическую историю, скажем, царства Птолемеев, относящегося к эллинистическому миру, Тураев описывал развитие египетской культуры в эту эпоху). В своём труде Тураев уделял много внимания политическим и культурно-религиозным аспектам древней истории, освещал экономические и географические факторы. Разделяя позицию Мейера и Масперо, Тураев высоко оценивал достижения египетской цивилизации в противовес берлинской школе панвавилонизма .

В 1917 г. Тураев начал работу над третьим изданием, в частности, дополнив его новой главой об истории Персии эпохи Сасанидов. В 1923 г., уже после смерти Тураева, издательство Брокгауз-Эфрон обратилось к Н. Д. Флиттнер и В. В. Струве с просьбой подготовить рукопись к изданию. В 1924 г. вышел первый том книги под новым заглавием «Классический Восток». Второй том, в связи с закрытием издательства, так и не вышел. Следующее издание, вышедшее в 1935 г. под редакцией В. В. Струве и И. Л. Снегирева, представляет собой компиляцию изданий 1924 и 1913 гг.

Перу Тураева принадлежат также вышедшие посмертно книга «Египетская литература» (1920) (второй том рукописи с переводами текстов утрачен и напечатан не был), научно-популярный очерк (1922).

Явился воспитателем ряда востоковедов, в частности, Василия Васильевича Струве , творца принятого в советской марксистской историографии «пятичленного» формационного подхода.

Помимо египтологии, занимался историей Нубии и Аксума , средневековой Эфиопии и Эфиопской ортодоксальной церкви , а также семитологией , ассириологией , шумерологией, коптологией , хеттологией и урартоведением. Тураева в силу широты его анализа и глубины энциклопедических знаний часто сравнивали с его современником Джеймсом Генри Брэстедом .

Примечания

- 4 марта 2016 года.

- ↑ Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2 ..

- от 1 мая 2010 на Wayback Machine // Православие.Ru , 23 июня 2006

- от 5 апреля 2016 на Wayback Machine с. 7

- Романовский С. И. Российская академия наук в годы Гражданской войны // Новый Часовой — Русский военно-исторический журнал. СПб., 1991. № 5. С. 113—121.

- от 17 декабря 2021 на Wayback Machine , от 17 декабря 2021 на Wayback Machine

- . Дата обращения: 12 апреля 2020. 12 апреля 2020 года.

- Предисловие // Тураев Б. А. История Древнего Востока / под ред. В. В. Струве и И. Л. Снегирева. — 3-е изд., стер. — Л.: Ленингр. отд-ние Соцэкгиза, 1936. — Том I. С. V.

Литература

- Белова Г. А., Шеркова Т. А. Русские в стране пирамид. Путешественники, учёные, коллекционеры. М., 2003;

- Беляев Е. А. Б. А. Тураев (1868—1920). (к 25-летию со дня смерти) // Труды Московского института востоковедения, Вып. 3. — М., 1946. — C. 210—222.

- Бороздин И. Академик Б. А. Тураев и русская наука // Вопросы истории . 1947. — № 11. — С. 80-84.

- Бутякова Т. А., Вербовский М. Н. // Христианское чтение . — 2014. — № 2–3 . — С. 101—138 .

- Древний Восток. Сб. 2. Памяти академика Бориса Александровича Тураева. — М., 2004.

- Жебелёв С. А. Борис Александрович Тураев. Некролог // . 1921. — № 7;

- История отечественного востоковедения с середины XIX в. до 1917 г. — М., 1997.

- Коковцов П. К. Борис Александрович Тураев. Некролог // Известия Российской Академии наук. VI серия. 1920. Т. 14;

- Коростовцев М. А. Академик Борис Александрович Тураев (о стиле работы учёного) // Вестник древней истории. 1974. — № 2;

- Крачковский И. Ю. Памяти Б. А. Тураева // Литература Востока. Вып. 2. — Пб., 1920;

- Крачковский И. Ю. Б. А. Тураев и христианский Восток. — Пб., 1921;

- / Ладынин И. А. // Телевизионная башня — Улан-Батор [Электронный ресурс]. — 2016. — С. 521. — ( Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 32). — ISBN 978-5-85270-369-9 .

- Рубан Ю. Историк — агиограф — чтец. (К 90-летию со дня кончины Бориса Александровича Тураева) // Вода живая: Санкт-Петербургский церковный вестник. 2010. — № 6-7 (125). — C. 22-23

- Струве В. В. Б. А. Тураев — крупнейший историк древнего Востока // Вестник древней истории . 1948. — № 2;

- Шаров А. В. Творческий путь и научное наследие академика Бориса Александровича Тураева. Дисс. на соиск. уч. ст. кан. ист. н. М., 1999;

- Шаров А. В. Два документа о Б. А. Тураеве // Памятники и люди. — М., 2003. — С. 109—121;

- Эль-Алами, Мохаммад Хассан. Проблемы истории Древнего Востока в трудах академика Б. А. Тураева. Дисс. на соиск. уч. ст. кан. ист. н. М., 1994;

Ссылки

- 2021-04-04

- 1