Interested Article - Гонзаго, Пьетро ди Готтардо

- 2020-01-25

- 1

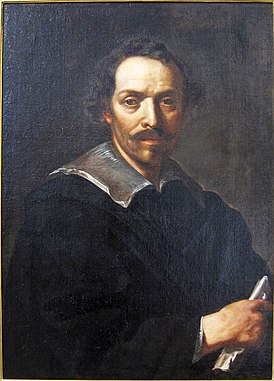

Пьетро ди Готтардо Гонзаго (Гонзага) ( итал. Pietro di Gottardo Gonzago (Gonzaga) , в России — Пётр Фёдорович Гонзага , 25 марта 1751, Лонгароне (Венето) — 25 июля (6 августа) 1831, Санкт-Петербург ) — итальянский декоратор , архитектор, теоретик искусства, с 1792 года работавший в России. Мастер ведуты и живописной техники кьяроскуро . Прославился театральными декорациями с эффектами «обмана зрения» (trompe-l'œil). По мнению некоторых историков искусства, Гонзаго — первый театральный художник в современном смысле слова .

Ранние годы. Италия

Пьетро ди Готтардо Гонзаго родился 25 марта 1751 года в Италии , в Лонгароне (провинция Беллуно, область Венето) в семье художника и театрального декоратора Франческо Гонзага (?—1798) . С 14 лет начинал работать вместе с отцом. В Тревизо в 1767 году стал свидетелем виртуозной работы приглашённого в местный театр «последнего из великих Бибиен» — Карло Галли Бибьена , и это повлияло на выбор профессии. В Венеции в 1769 году на его будущее творчество Гонзаго повлияло искусство венецианских мастеров живописной ведуты, прежде всего Каналетто , Франческо Гварди, Б. Беллотто, Д. Фоссати, но более всего — Дж. Б. Пиранези . В Венеции Гонзаго учился живописи у Джузеппе Моретти, а перспективе у Антонио Визентини .

В 1771—1776 годах Гонзага проходил обучение в мастерской братьев Бернардино, Фабрицио и Джованни Антонио Галлиари в Милане. В этом городе Гонзаго поразила иллюзорность фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». В дальнейшем Гонзаго выработал свой стиль, основанный на иллюзорности архитектурных перспектив, но впечатляющий не грандиозностью барочных фантазий, как у Бибиен, а ясностью и простотой иллюзорно написанной архитектуры, близкой по стилю творениям А. Палладио и М. Санмикели. Гонзаго добавил к этому эффекты светотени (кьяроскуро) и результат стал ошеломляющим. Славу художнику принёс занавес, созданный им для миланского театра Ла Скала (1779), на котором очень точно был изображён тот же театр, только снаружи. Публика разразилась аплодисментами. В последующие годы Гонзаго много работал в Милане и в театрах других городов Италии. В период 1789—1792 годов он оформил около шестидесяти трёх спектаклей. Иногда за один сезон он оформлял более десяти театральных постановок.

Гонзаго в Санкт-Петербурге

В Ла Скала декорации Гонзаго увидел князь Н. Б. Юсупов , будущий директор Императорских театров . В то время он был послом России при Туринском дворе. Но ещё до этого, в 1789 году, архитектор Дж. Кваренги, также знакомый с творчеством Гонзаго, пригласил его для создания декораций в Эрмитажном театре . Но художник прибыл в Россию только в конце 1791 или в начале 1792 года. Наследник Павел Петрович и Мария Фёдоровна сразу привлекли итальянского художника к работам в Павловске, но к императорскому двору его не допускали (возможно, потому, что Гонзаго был масоном). В Санкт-Петербурге уже привыкли к пышным барочным композициям Дж Валериани, А. Перезинотти и Франческо Градицци Младшего .

Привезённые Гонзаго из Италии эскизы, сделанные им в новой, свободной, живописной манере были понятны не всем, а многие считали, что эскизы «вздорного и заносчивого итальянца» невыполнимы на сцене. Гонзаго много работал с натуры, рисовал пейзажи Санкт-Петербурга, его архитектурных памятников в беглой манере тушью, сепией или бистром, пером и кистью. Для занавеса Эрмитажного театра решил повторить свой успех в Милане. Пейзажность декораций Гонзага совпала с исканиями художников русского классицизма, прежде всего пейзажистов, и медленными переменами вкуса при дворе. У Гонзаго появились русские помощники и ученики. Мастерская Гонзаго располагалась в Эрмитажном театре .

В 1794 году Гонзаго, уже имевший титул почётного члена Академии Св. Луки в Риме, был принят в число почётных вольных общников Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. В 1794 году у Гонзаго родился сын, будущий ученик и помощник, названный им в честь великого князя Павла Петровича — Паоло Гонзаго (1794—1877).

Гонзаго в Павловске

В 1796 году ввиду смерти императрицы Екатерины II все работы прекратились. Театры были закрыты. Гонзаго оформлял траурные и коронационные мероприятия, работал в Москве, оформлял спектакли для Павла в Гатчине.

Но более всего итальянский художник выразил себя в обустройстве Павловского парка . Сюда он перенёс своё искусство и сумел выразить его с наибольшей полнотой. По определению А. М. Эфроса , «Павловск — энциклопедия Гонзаго. Нигде он не проявил себя полнее, многообразнее и, может быть, совершеннее… Нигде он не был больше самим собой». Гонзаго отдал Павловску тридцать лет жизни и не просто доделывал то, что не успел сделать Чарлз Камерон, а «заполнял всё пространство своей фантазией и вкусом... «Павловск встретился с поздним Гонзага, когда художник уже приблизился к полувеку жизни» . Исследователи отмечают родство композиционных приёмов Камерона, начинавшего работы в Павловске, и Гонзаго, и, следовательно, преемственность двух периодов развития садово-паркового искусства. «Прозрачность» палладианских колоннад Камерона, растворяющихся в пейзаже, нашла органичное продолжение: те же мотивы Гонзаго переносил в декоративные росписи, павильоны, парковые сооружения.

Гонзаго был «сторонником естественной красоты и гармонии, он стремился к созданию живописных картин природы, пластически связанных с архитектурой, подобно тем пейзажным полотнам, которые писали современные ему русские художники… По утрам Гонзага выходил в парк “на этюды” со своими помощниками и учениками. За ним несли вёдра с белой и чёрной краской. Художник создавал новый пейзаж, отмечая белыми деревья, оставленные “в композиции”, а чёрными — те, которые следует вырубить… Так под “его кистью” возникали новые реальные пейзажи. Он искусно группировал заросли кустарника, «купы» деревьев, в зависимости от чередующихся форм холмов, оврагов и неожиданно открывающихся глубоких перспектив. Гонзаго и в Павловске продолжал создавать «музыку для глаз» . Так формировался в Павловске ещё мало знакомый в России «пейзажный стиль» . Архитектор В. Н. Талепоровский , исследователь творчества Ч. Камерона, в 1918—1924 годах был хранителем Павловска. В книге о Павловском парке Талепоровский писал: «Парк по существу своего убранства далеко уходит от прежних форм, это уже не англо-французский тихий, сентиментально-грациозный сад и не сад итальянской виллы, это широкий русский простор полей и лугов, с шумом и ленивою прохладою в рощах и дубравах, с веселым журчанием шаловливой речки. Здесь нет больше иностранной моды с нарочито подстриженными липками и аккуратными газонами — здесь русский пейзаж» .

В 1798—1799 годах Гонзаго создал эскизы росписи плафонов новых парадных интерьеров Большого дворца. Он расписал плафон Тронного зала, в 1805—1807 годах расписал стены и плафон Светлой колоннады , пристроенной В. Бренной к камероновскому зданию. Если Бренна, пристраивая галерею, уничтожил сквозные колоннады Камерона, то «галерея Гонзага», как её вскоре стали называть, напротив, придала стене пространственность иллюзией нарисованных на плоскости колоннад, приёмами trompe-l'œil («обман зрения»), что связало архитектуру с пейзажем. Осуществляя наружные росписи, Гонзага вычерчивал геометрию архитектурной перспективы приёмом сграффито по штукатурке, а затем расписывал сепией в один красновато-кирпичный тон. Дворец значительно пострадал от фашистских захватчиков в 1941—1944 годах, но фрагменты росписи чудом сохранились. Они условно воссозданы к 2011 году по немногим уцелевшим фрагментам и эскизам художника. С именем Гонзаго связывают облик Пиль-башни («пильной мельницы»), игрового павильона, перестроенного в 1798 году из старой мельницы на речке Славянке (документы называют автором проекта Бренну, но затея типично гонзаговская). Пиль-башня в манере «обмана зрения» расписана под «руинную» крестьянскую постройку.

Гонзаго и театр в Архангельском

По просьбе Н. Б. Юсупова Гонзаго подготовил проект для постройки театра в подмосковной усадьбе князя Архангельское к прибытию в усадьбу императора Александра I . Но самому Гонзаго приехать в Архангельское не удалось. В своей мастерской при Эрмитажном театре Гонзаго подготовил двенадцать перемен декораций. «Театр Гонзага» торжественно был открыт 8 июня 1818 года в присутствии императора Александра I и прусского короля Фридриха-Вильгельма III. До нашего времени сохранились подлинные занавес и четыре перемены декораций, а также небольшие копии, сделанные учениками. Декорации, хранящиеся в Архангельском, — единственные подлинники. Остальное, обширное наследие — это эскизы, натурные зарисовки и графические фантазии мастера. В 1969 году к пятидесятилетию музея-усадьбы в театре состоялся «спектакль декораций»: под музыку Россини зрителям показали четыре декорации Гонзаго .

Пьетро ди Готтардо Гонзаго умер от холеры в Санкт-Петербурге 6 августа 1831 года . Похоронен на холерном кладбище . Захоронение не сохранилось.

Наследие

Гонзаго приехал в Россию сложившимся мастером, он первым принёс на русскую театральную сцену не условные декорации, а живопись, свободную, почти эскизную, но неизменно поражающую зрителя (а самые почётные места были вблизи сцены) натуральностью, эффектом присутствия. Мастерски владея наукой перспективы, штриховым рисунком пером и заливками тушью, художник создавал свой «панорамный иллюзионизм». Гонзаго участвовал в конкурсе 1799 года на лучший проект Казанского собора в Санкт-Петербурге. Строительство было отдано А. Н. Воронихину. Однако В. Я. Курбатов считал, что на окончательный образ колоннады собора повлияли не только постройки Дж. Л. Бернини , Ч. Камерона , рисунки В. И. Баженова , но и театральные фантазии Гонзаго .

Среди обширного наследия художника выделяются большое количество писем и несколько теоретических трактатов, которые он писал в России на протяжении длительного времени: («Предуведомление моему начальнику, или надлежащее разъяснение театрального декоратора Пьетро Готтардо Гонзага о сущности его профессии» (Eclaircissement convenable du décorateur théâtral sur l’exercice de sa profession», 1807); «Музыка для глаз и театральная оптика» (Musique des yeux et l’ optique theatrale…; два издания: 1800, 1807); "О чувстве, о вкусе и о прекрасном" (Du sentiment, de gout et de beau? 1811) и другие. В первом Гонзаго рассказывал о себе, о формировании своего творческого метода, об эстетических идеалах и роли театрального декоратора в спектакле. Задуманный в 1792 году как жизнеописание для новых заказчиков в России, трактат был завершён пятнадцать лет спустя в качестве теоретического сочинения.

«Музыка для глаз» — это гармония живописи и настроения. Её назначение – сделать привлекательным, значительным, то, что архитектура делает прочным и удобным. «Декорация» как видимость, обман, иллюзорная конструкция противопоставляется действительной архитектурной форме. Гонзага писал, что театр должен располагать «помещением, которое способствует показу видимостей» и о спектаклях «обращенных к зрению». Ссылаясь на трактат французского архитектора и теоретика П. Патта «Опыт о театральной архитектуре» (1782), Гонзага утверждал в качестве оптимальной сферическую форму зрительного зала либо зал с планом в виде эллипса. Свои мысли Гонзаго суммировал следующим образом: музыка для глаз это «перспектива, которая меняется в зависимости от вариаций музыкального выражения... Расчленение пространства в архитектуре делает то же, что деление времени в музыке» . Трактаты изданы в Санкт-Петербурге в 1800 и 1807 годах на французском языке. Сам художник говорил и писал в России только по-французски . На русском языке впервые изданы в 1974 году.

Более двухсот рисунков Гонзаго хранится в Санкт-Петербургском Эрмитаже , другие — в собрании Государственного Русского музея, дворца-музея в Павловске, в Архангельском, в Театральном музее им А. А. Бахрушина , в Театральной библиотеке, музее Академии художеств, музее истории Санкт-Петербурга, в собраниях Научно-исследовательского музея архитектуры им. А. В. Щусева и Государственного исторического музея в Москве, музеях Италии, многих частных собраниях в России и за рубежом.

Галерея

-

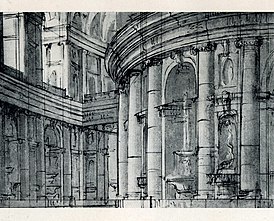

Эскиз оформления сцены, 1790-е

Эскиз оформления сцены, 1790-е -

Декорация Никольской башни в Москве для коронации Александра I

Декорация Никольской башни в Москве для коронации Александра I -

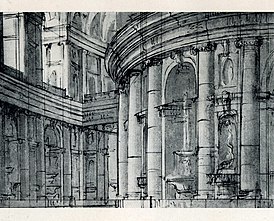

Эскиз декорации для Эрмитажного театра (1792)

Эскиз декорации для Эрмитажного театра (1792) -

Пиль-башня в Павловске

Пиль-башня в Павловске -

Фрагмент росписей Галереи Гонзаго в Павловском дворце-музее

Фрагмент росписей Галереи Гонзаго в Павловском дворце-музее

Примечания

- Bianconi, Lorenzo et al. (2002). Opera on Stage . — University of Chicago Press. ISBN 0226045919 , ISBN 978-0-226-04591-7 . — Pр. 19—20

- Benezit. Е. Dictionnaire Des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs Et Graveurs. In 14 Volumes, 1951. Vol. 4, p. 341

- Пьетро ди Готтардо Гонзага. 1751—1831. Жизнь и творчество. Сочинения. — Монографическое исследование Ф. Я. Сыркиной. — М.: Искусство, 1974. — С. 18—21

- Козлинский В. И., Фрезе Э. П. Художник и театр. — М.: Советский художник, 1975. — С. 48—63

- Сыркина Ф. Я. —С. 47—53

- Эфрос А. М. Гонзаго в Павловске // Эфрос А. М. Мастера разных эпох. — М.: Советский художник, 1979. — С. 69—71

- Сыркина Ф. Я. — С. 64

- Талепоровский В. Н. Павловский парк. — Пг., 1923. — С. 23

- Рапопорт В. Л., Унанянц Н. Т. Архангельское. —М.: Искусство, 1976. —С. 194—201

- Исторические кладбища Петербурга: справочник-путеводитель / Сост.: А. В. Кобак, Ю. М. Пирютко. — СПб. , 1993.

- / Изд. вел. кн. Николай Михайлович. — СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1913. — С. 732. — 748 с. 20 февраля 2022 года.

- Курбатов В. Я. Классицизм и ампир. — СПб., 1912

- Ferrero, M. V. (2002). Stage and set, in: Bianconi, Lorenzo; et al. (2002). Opera on stage. University of Chicago Press. p. 2

- . Дата обращения: 1 октября 2010. 17 ноября 2012 года.

- // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона . — 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. — Т. 1—2. — СПб. , 1907—1909.

Литература

- Пьетро ди Готтардо Гонзага. 1751—1831. Жизнь и творчество. Сочинения. — Монографическое исследование Ф. Я. Сыркиной. — М.: Искусство, 1974.

- Пьетро Гонзаго: Выставка произведений. — Л.: Государственный Эрмитаж, 1980.

- Гонзага Пьетро. Литературные труды. Письма. — СПб.: Балтийские сезоны, 2011. — (Театральное наследие. Вып. 5).

- Произведения Пьетро ди Готтардо Гонзага из московских собраний. 250 лет. — М.: МП Полиграф, 2001. — 95 с.

- 2020-01-25

- 1