Interested Article - Великая Северная экспедиция

- 2020-08-13

- 1

Великая Северная экспедиция — ряд географических экспедиций , предпринятых русскими моряками вдоль арктического побережья Сибири , к берегам Северной Америки и Японии во второй четверти XVIII века .

Проводилась семью самостоятельными отрядами , экспедиции которых состоялись в 1733 — 1743 годах .

В литературе встречаются другие её названия — « Вторая Камчатская экспедиция », « Сибирско-Тихоокеанская экспедиция », « Сибирская экспедиция ».

Предыстория

После окончания Первой Камчатской экспедиции Витус Беринг предложил в Адмиралтейств-коллегию проект новой экспедиции к берегам Северной Америки и Японии. Кроме того, его проект предусматривал описание арктического побережья Сибири.

Проект капитан-командора В. Беринга был горячо поддержан Сената Иваном Кирилловичем Кириловым и президентом Адмиралтейств-коллегии Николаем Фёдоровичем Головиным . По их инициативе проект был расширен и переработан. Основной задачей экспедиции было поставлено исследование севера России от Печоры до Чукотки и составление его географического, геологического, ботанического, зоологического и этнографического описания. Кроме того, планировались морские походы к берегам Японии и Северной Америки. 28 декабря 1732 года указ об организации экспедиции был представлен Сенатом на высочайшее утверждение .

Подготовка

Подразумевалось проводить исследование несколькими отрядами, каждый из которых фактически представлял отдельную экспедицию.

Побережье Северного Ледовитого океана было разбито на пять участков:

- самый западный участок побережья от Печоры до Оби должен был исследовать Двинско-Обский отряд под командованием Муравьёва (позже его сменил Малыгин ), подчинявшийся непосредственно Адмиралтейств-коллегии. Все остальные отряды находились под общим руководством Витуса Беринга .

- участок арктического побережья России от Оби до Енисея обследовал Обско-Енисейский отряд Овцына и Стерлегова .

- восточнее Енисея работал Обско-Енисейский отряд Минина (по 1736—1738 отрядом руководил Овцын) .

- участок побережья к западу от Лены был поручен Ленско-Енисейский отряду Прончищева , Харитона Лаптева и Челюскина .

- участок побережья к востоку от Лены обследовал Ленско-Колымский отряд Ласиниуса и Дмитрия Лаптева .

На Дальнем Востоке действовало два морских отряда:

- отряд Беринга—Чирикова должен был исследовать путь к Северной Америке .

- Южный отряд Шпанберга должен был составить опись Курильских островов , берегов Охотского моря и, по возможности, достичь берегов Японии .

Кроме того, имелось два сухопутных отряда:

- академический отряд — состоявший из учёных — членов Российской Академии наук , в задачи которого входило исследование внутренних районов Восточной Сибири , в частности Камчатки ; первоначально в него были назначены Людовик Делиль и И. Г. Гмелин , а затем добавлен Г. Ф. Миллер .

- Верхнеудинско-Охотский отряд Петра Скобельцына и Василия Шатилова, перед которым была поставлена задача отыскания удобного речного пути от Верхнеудинска до Охотска .

Стоимость экспедиции составила более 360 тысяч рублей. В состав отрядов входило более 500 ученых, офицеров, матросов, солдат, геодезистов и других участников; вспомогательный персонал, задействованный на разных этапах, насчитывал несколько тысяч человек. В Архангельске , Тобольске , Якутске и в Охотске для экспедиции было построено несколько специальных судов . Для обеспечения экспедиции железными изделиями под Якутском был построен Тамгинский железоделательный завод .

Деятельность отрядов

Двинско-Обский отряд

Первым начал свою деятельность самый западный отряд экспедиции, подчинявшийся непосредственно Адмиралтейств-коллегии . Ему предстояло описать давно освоенный поморами участок арктического побережья России и найти морской проход к устью Оби .

В июле 1734 года отряд вышел из Архангельска на кочах «Экспедицион» и «Обь» под командой С. В. Муравьёва и М. С. Павлова . Однако, в течение двух лет отряд не смог продвинуться в Карском море на восток далее острова Белый и решением Адмиралтейств-коллегии Муравьёв и Павлов были отстранены от руководства. Отряд возглавил С. Г. Малыгин . В помощь ему из Архангельска были направлены два бота под командой А. И. Скуратова и И. М. Сухотина . Отряд в составе двух ботов и коча «Экспедицион» сумел достичь лишь западного побережья полуострова Ямал и из-за сплошного льда был вынужден возвратиться на зимовку .

В июле 1737 года отряд вновь вышел в плавание и в августе достиг прохода в Обскую губу из пролива между полуостровом Ямал и островом Белый (ныне пролив Малыгина ). Поднявшись по Оби, корабли 2 октября прибыли в Берёзов .

В результате шестилетней деятельности отряда были составлены карты юго-восточной части Баренцева моря и приобской части Карского моря .

Обско-Енисейский отряд

В задачу отряда входило исследование берега между устьями Оби и Енисея .

В январе 1734 года в Тобольске была построена 24-вёсельная дубель-шлюпка «Тобол», на которой под командованием Д. Л. Овцына в мае того же года отряд вышел в море. Однако, походы 1734—1736 годов были недальними, так как из-за мощных льдов в Обской губе приходилось возвращаться в Тобольск .

По приказу Адмиралтейств-коллегии было построено новое экспедиционное судно — бот «Обь-Почтальон», который в июне 1737 года прибыл в Обдорск , где зимовал отряд Овцына. В августе того же года на двух судах по свободному ото льдов морю отряду Овцына удалось достичь Енисейского залива , выполнив свою задачу .

Следуя инструкции Адмиралтейств-коллегии Овцын передал бот «Обь-Почтальон» Ф. А. Минину и поручил ему составить опись берегов от Енисейского залива до устья реки Хатанги вокруг полуострова Таймыр . В конце июля 1738 года Минин со своим помощником Д. В. Стерлеговым вышел в море и 16 августа достиг мыса с координатами 73°29′ северной широты и возвратился на место зимовки .

Летняя кампания 1739 года была задержана по вине местной администрации и не принесла заметных результатов .

По приказу Минина в январе 1740 года Стерлегов отправился в сухопутную экспедицию на восток от Енисея. Ему удалось пройти на северо-восток от реки Пясины и описать побережье от мыса Северо-Восточный до 75°29′ северной широты .

В 1740 и 1742 годах Минин на боте «Обь-Почтальон» пытался пройти к устью Хатанги, но сплошные льды воспрепятствовали этому. В 1743 году деятельность Обско-Енисейского отряда была закончена .

Ленско-Енисейский отряд

Ленско-Енисейский (также Ленско-Хатангский или Западно-Ленский ) отряд начал свою работу летом 1735 года. В Якутске была построена дубель-шлюпка « Якутск », на которой отряд под командой Василия Прончищева 25 августа достиг устья реки Оленёк , где зазимовал из-за обнаруженной течи .

В августе 1736 года началось новое плавание и судно достигло Хатангского залива , а затем направилось вдоль восточного берега Таймыра на север. Достигнув мыса, впоследствии получившего его имя и самого северного пункта (77°25′), Прончищев был вынужден лечь на обратный курс. 29 августа Прончищев умер, а 2 сентября «Якутск» вошёл в устье реки Оленёк, где через несколько дней скончалась и жена Прончищева — Татьяна , первая женщина — полярный исследователь .

В декабре 1737 года Адмиралтейств-коллегия назначила новым руководителем отряда Х. П. Лаптева . В июне 1739 года «Якутск» из устья Лены двинулся на северо-запад к острову Бегичева , а затем вдоль восточного берега полуострова Таймыр. Достигнув 22 августа широты 76°47′, судно повернуло назад и зазимовало на Хатанге .

Летняя кампания 1740 года длилась всего месяц и закончилась тем, что дубель-шлюпка была раздавлена льдами. Потеряв несколько человек умершими, отряд пешком добрался до места прошлогодней зимовки . Получив разрешение Адмиралтейств-коллегии, Лаптев разделил отряд на три партии и начал описание берегов Таймыра с суши. Группе Челюскина удалось достигнуть самой северной точки Евразийского материка , носящей ныне его имя .

Ленско-Колымский отряд

В Якутске для отряда был построен бот «Иркутск». В 1735 году, спустившись до устья Лены вместе с дубель-шлюпкой «Якутск» Ленско-Енисейского отряда , 18 августа отряд достиг реки Хараулах , где зазимовал. В ходе зимовки от цинги скончалось 37 человек и командир отряда П. Ласиниус , ремонта требовал бот «Иркутск» .

Новый командир Д. Я. Лаптев , прибыв к месту зимовки, продолжил работы в августе 1736 года. Но лишь в июне 1739 года в тяжёлых ледовых условиях бот сумел выйти в Восточно-Сибирское море . При попутном ветре быстро продвигаясь на восток, судно в конце августа достигло устья реки Индигирки , где встало на зимовку .

В 1740—1741 годах Лаптев сделал две безуспешные попытки пробиться сквозь сплошные льды на восток, но сумел добраться только до мыса Баранов Камень .

Летом 1742 года отряд вёл работы в бассейне реки Анадырь , где и закончились его действия .

Отряд Беринга — Чирикова

Экспедицию отряда, которым руководил Витус Беринг , нередко называют непосредственно «Второй камчатской экспедицией». Перед этим отрядом ставилась задача отыскания пути в Северную Америку и островов в северной части Тихого океана .

К лету 1740 года в Охотске под руководством корабельных мастеров Козьмина и Рогачёва были построены два пакетбота (« Святой Пётр » и « Святой Павел »), предназначенные для отряда . В сентябре того же года корабли под командованием Беринга («Святой Пётр») и Алексея Чирикова («Святой Павел») перешли к берегам Камчатки , потеряв в ходе плавания во время шторма часть продовольствия. В Авачинской бухте на Камчатке членами отряда был заложен острог , позже выросший в город Петропавловск-Камчатский .

4 июня 1741 года пакетботы «Святой Пётр» и «Святой Павел» направились к берегам Северной Америки. В самом начале плавания корабли потеряли друг друга в сильном тумане и действовали раздельно. 17 июля «Святой Пётр» под командованием Беринга достиг побережья Аляски . На обратном пути экспедиция зазимовала на небольшом острове , где Беринг умер во время зимовки .

«Святой Павел» под командованием Чирикова 15 июля 1741 года достиг берегов Северной Америки, кроме того, побывав и на отдельных островах, и 11 октября того же года вернулся в Петропавловский острог .

Южный отряд

Летом 1738 года отряд М. П. Шпанберга на трёх судах — бригантине «Архангел Михаил», дубель-шлюпе «Надежда» и боте « Святой Гавриил » — отправился из Большерецка к берегам Японии . В густом тумане суда потеряли друг друга и дальнейшее плавание совершали каждый в отдельности. Шпанберг на «Архангеле Михаиле» прошёл вдоль Курильской гряды , но из-за плохой погоды и недостатка продовольствия вернулся на Камчатку .

В мае 1739 года отряд, пополненный шлюпом « Большерецк », снова вышел в море и достиг Курильских островов. 16 июня того же года мореплаватели впервые увидели северо-восточный берег острова Хонсю и направились на юг. 22 июня состоялась встреча с японцами. 24 июня «Архангел Михаил» подошёл к острову Хоккайдо и вскоре направился назад. В. Вальтон , командовавший в этом плавании ботом «Святой Гавриил», отстал от Шпанберга и 16 июня подошёл к острову Хонсю и 19 июня высадился на него. 24 июля «Святой Гавриил» лёг на обратный курс .

В мае 1742 года суда вышли в новое плавание — к Курильским островам, опись которых вели до конца июля .

Академический отряд

Возглавил академический отряд действительный член Петербургской академии наук профессор Г. Ф. Миллер , направлявшийся в Сибирь в качестве историографа экспедиции .

В начале августа 1733 года отряд выехал из Санкт-Петербурга и в конце октября прибыл в Казань , где начал организацию метеорологических наблюдений. В конце декабря того же года отряд прибыл в Екатеринбург , где также производил наблюдения за температурой и давлением воздуха, ветром, атмосферными явлениями, полярными сияниями (А. Татищев, геодезист Н. Каркадинов, учитель арифметики Ф. Санников) .

В январе 1734 года академический отряд прибыл в Тобольск , оттуда профессор Л. Де ла Кроер отправился с обозом Чирикова на восток. Миллеру и И. Г. Гмелину руководитель экспедиции Беринг разрешил продолжать путешествие самостоятельно .

Из Тобольска отряд по Иртышу добрался до Омска , затем посетил Ямышевскую крепость , Семипалатинск и Усть-Каменогорск . Миллер помимо архивной работы занимался археологическими раскопками, Гмелин — организацией метеорологических наблюдений. По пути путешественники изучали флору и фауну, собирали коллекции редких растений, проводили геологические исследования.

Зимой и весной 1735 года учёные посетили Енисейск , Красноярск , Иркутск , переправились через Байкал и побывали в Селенгинске и Кяхте . Летом того же года отряд побывал в Читинском остроге и в Нерчинске , где исследовал древние памятники, могильные курганы и рудные копи . Осенью 1735 года отряд вернулся в Иркутск .

В январе 1738 года С. П. Крашенинников в сопровождении двух казаков и писаря Осипа Аргунова отправился для исследования тёплых источников на берегу одного из притоков реки , а затем к Авачинской сопке . В середине января 1739 года отряд на нартах прибыл в Нижнекамчатск , где учёным были организованы метеорологические наблюдения. В 1740 году Крашенинников на собачьих нартах совершил круговое путешествие по северной части Камчатки .

В 1740 году Иоганн Фишер вместе с Якобом Линденау совершил путешествие из Сургута в Охотск , где обследовал местный архив. В пути им было составлено подробное историко-географическое описание дороги до Охотска. После этого Фишер более года работал в Якутске , где в 1742 году был арестован по ложному обвинению, но вскоре оправдан и освобождён. До начала 1746 года Фишер жил в Томске , а в декабре 1746 года вернулся в Санкт-Петербург .

Напарник Фишера по пути в Охотск Якоб Линденау совершил самостоятельное путешествие по Сибири. В 1741 году он составил описание пути по реке Лене , а затем вернулся в Охотск. В 1742—1744 годах он предпринял ряд походов по сибирским рекам, составив описания Удского острога , реки Уды , Медвежьих и Шантарских островов. В августе 1746 года Линденау вернулся в Санкт-Петербург .

Исследования Академического отряда, называемые также I Академической экспедицией, продолжались 13 лет . Трудами Г. Ф. Миллера , И. Г. Гмелина , С. П. Крашенинникова , Г. В. Стеллера , А. Д. Красильникова , И. Э. Фишера и других было положено начало научному изучению Сибири, её истории и природы.

Верхнеудинско-Охотская экспедиция

Согласно полученному заданию отряд Петра Скобельцына и Василия Шатилова должен был найти более лёгкий и менее протяжённый путь от Верхнеудинска до Охотска , по сравнению с существующим маршрутом через Якутск . Причём, согласно особому указанию Витуса Беринга, путь отряда не должен был проходить по реке Амур , из-за опасности возможных осложнений с Цинской империей .

В 1735—1736 годах отряд вышел из Нерчинска и прошёл вниз по Шилке до реки Горбицы , а затем по притокам верхнего Амура, по рекам Нюкже и Олёкме вышел на Лену и по ней дошёл до Якутска .

В 1737 году Скобельцын и Шатилов предприняли ещё одну неудачную попытку отыскать путь до Охотска. Они прошли по реке Гилюй до её впадения в Зею , прошли по ней вверх, но вскоре повернули обратно и возвратились в Нерчинск .

Основной причиной неудач отряда была названа низкая дисциплина среди проводников из местных жителей, часть из которых просто сбежала, а другая часть вместо выполнения задания занималась, большей частью, охотой на соболя . Несмотря на неудачу в выполнении основного задания отряда, исследователям удалось провести геодезические и этнографические исследования на обширной территории Сибири .

Итоги экспедиции

В результате деятельности Великой Северной экспедиции впервые была произведена опись отдельных участков побережья Северного Ледовитого океана, открыт американский берег и подтверждено наличие пролива между Азией и Америкой, открыты и нанесены на карту Южные Курильские острова, доказано отсутствие каких-либо земель между Камчаткой и Северной Америкой, обследованы побережья Камчатки, Охотского моря и отдельные участки побережья Японии.

Важными достижениями экспедиции стали открытие Аляски , Алеутских островов , Командорских островов , острова Беринга , а также детальное картографирование северного и северо-восточного побережья России и Курильских островов.

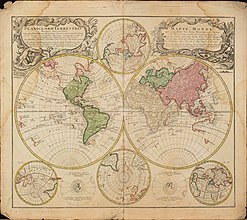

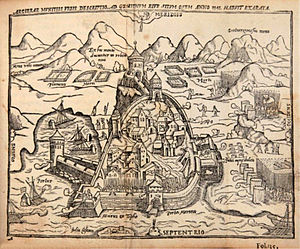

Одним из первых картографических изданий, запечатлевших путешествия Беринга — Чирикова , стала карта мира Георга Ловица , изданная в Нюрнберге в 1746 году. На карте омечена область littora americana russica (американский русский берег) с местами высадки экспедиций Михаила Гвоздева , Беринга и Чирикова.

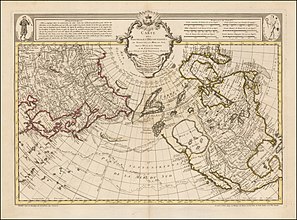

В 1747 году Жозеф Делиль , брат французского географа Гийома Делиля , проживший в России более двух десятилетий, вернулся в Париж, привезя с собой множество известий о русских мореплавателях. В 1750 году Жозеф Делиль совместно с Филиппом Бюашем издали «Карту новейших открытий к северу от Южного моря , к востоку от Сибири и Камчатки, и к западу от Новой Франции , составленную по воспоминаниям», где были отмечены маршруты русских экспедиций.

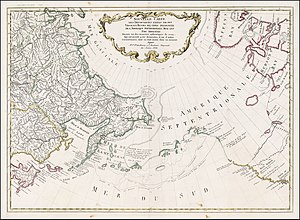

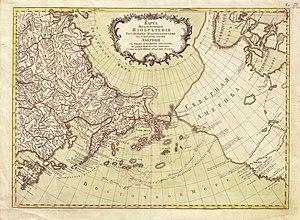

В 1754 году секретарь Императорской академии наук Герхард Мюллер составил карту «Новая карта открытий, сделанных русскими кораблями у неведомых берегов Северной Америки с соседними странами». Эта карта стала первым описанием путешествий русских мореплавателей, изданной под патронажем Императорской академии в Санкт-Петербурге, которая переиздавалась до 1784 года. На карте также отмечены места испанских экспедиций Хуана де Фука , Мартина де Агилара и Фрэнсиса Дрейка .

В 1758 году Г. Ф. Миллер выпустил труд «Описание морских путешествий по Ледовитому и Восточному морю, с Российской стороны учинённых». Эбергард Фишер написал ряд статей об народностях Сибири и Востока.

-

Карта мира 1746 года (Georg Moritz Lowitz & Homann Heris)

-

Карта Жозефа Делиля , 1750 год

-

Географический факультет Санкт-Петербургской академии наук в 1754 году опубликовал карту с названием Nouvelle Carte des Decouvertes faites par des Vaisseaux Russiens с нанесенными границами северо-восточной Евразии ( Герхард Мюллер ).

Примечания

- Указ Анны Иоанновны № 6023. Апреля 17 1732 года. Именной, данный Сенату «Об отправлении капитан-командора Беринга в Камчатку»; Указ Анны Иоановны № 6041. Мая 2 1732 года. Сенатский «Об отправлении капитан-командора Беринга в Камчатку, и о правилах, каковыя он должен соблюдать в сей экспедиции»; Указ Анны Иоановны № 6042. Мая 2 1732 года. Сенатский «Об отправлении капитан-командора Беринга на морских судах для проведывания новых земель, лежащих между Америкою и Камчаткою»; Указ Анны Иоановны № 6291. Декабря 28 1732 года. Высочайшее утверждение правила, данные капитан-командору Берингу — относительно плавания его в Восточном океане [Полное собрание законов 1830: 749, 770—775, 1002—1013].

- ↑ от 19 октября 2013 на Wayback Machine

- .

- ↑ Дата обращения: 19 октября 2013. Архивировано из 9 октября 2011 года.

- ↑ 19 октября 2013 года.

- ↑ от 19 октября 2013 на Wayback Machine

- ↑ от 19 октября 2013 на Wayback Machine

- ↑ 19 октября 2013 года.

- ↑ 19 октября 2013 года.

- ↑ от 19 октября 2013 на Wayback Machine

- Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. Т. 3. Географические открытия и исследования нового времени (середина XVII—XVIII в.). М., 1984.

- ↑ от 21 января 2022 на Wayback Machine // Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.

- от 5 февраля 2022 на Wayback Machine / Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc.

- от 5 февраля 2022 на Wayback Machine / Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc.

- . Дата обращения: 5 февраля 2022. 5 февраля 2022 года.

Литература

- Алексеев А. И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки до конца XIX века / Под ред. А. П. Окладникова . — М.: Наука, 1982. — 288 с.: ил.

- Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. — Вып. 2. XVIII век (первая половина). — М., 1965.

- Белов М. И. О составлении Генеральной карты Второй Камчатской экспедиции // Геогр. сб. — № 3. — 1964. — С. 131—145.

- Берг Л. — Л.: Изд-во Главсевморпути, 1935. — 411 с.: ил.

- Березницкий С. В. . // Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого ( Кунсткамера ) РАН.

- Боднарский М. С. Великий северный морской путь. Историко-географический очерк открытия Северо-восточного прохода. — М.; Л.: ОГИЗ, 1926. — 256 с.: ил. — Серия «Библиотека путешествий».

- Ваксель С. Л. Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга / Пер. с нем. Ю. И. Бронштейна под ред. А. И. Андреева . — Л.; М.: Изд-во Главсевморпути, 1940. — 176 с.

- Ведомости поверстных расстояний Сибирской губернии, Иркуцкой провинции, г. Якуцка и с уездом от г. Якуцка вниз по реке Лене до самого моря, даже и до самой Камчатки. — СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 10. Д. 125. Л. 10 об., 11 л.

- Визе В. Ю. Моря Российской Арктики: В 2-х тт. — Т. I. — М.: Paulsen, 2016. — 320 с.: ил. — Серия «Международный полярный год». — ISBN 978-5-98797-132-1 .

- Греков, В. И. Камчатские экспедиции // Краткая географическая энциклопедия: В 5 т / Гл. ред. А. А. Григорьев. — М. : Сов. энциклопедия, 1961. — Т. 2. — С. 210—211.

- Глушанков И. В. Навстречу неизведанному / под ред. В. М. Пасецкого. — Л. : Гидрометеоиздат , 1980. — 136 с.

- Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII в. / Под ред. А. И. Андреева ; отв. ред. Г. А. Князев. — М.—Л., 1946. — (Тр. Архива АН СССР. В. 6.).

- Дивин В. А. Русские мореплавания на Тихом океане в XVIII веке. — М.: Мысль, 1971. — 374 с.

- Доношение профессоров академического отряда об их несогласиях с Берингом, как и для чего должны использоваться геодезисты (6 октября 1736 г.) // Вторая Камчатская экспедиция: документы 1734—1736. Морские отряды / Сост. Н. Охотина-Линд, П. У. Мёллер. — СПб., 2009. — (Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов. Т. 6). — С. 690—695.

- Дьяконов М. А. Путешествия в полярные страны. — Л.: Изд-во Всесоюзного Арктического ин-та, 1933. — 208 с. — Серия «Полярная библиотека».

- Дьяконов М. А. История экспедиций в полярные страны. — Архангельск: Архангельское обл. изд-во, 1938. — 487 с.

- Захаренко И. А. История географического изучения и картографирования дальневосточного пограничного пространства России и Китая (середина XVII — начало XX в.): Автореф. … д-ра географ. наук. — М., 2009.

- Иванов Г. В., Костюков А. Д., Ташлыков С. Л. Военно-исторические аспекты освоения российского арктического пространства. // Военно-исторический журнал . — 2020. — № 6. — С.4—12.

- Инструкция Беринга геодезистам по продолжению ими поисков кратчайшего пути к Тихому океану; о выдаче им в команду служилых и солдат: о сохранении секретности их миссии (5 августа 1736 г.) // Вторая Камчатская экспедиция: документы 1734—1736. Морские отряды / Сост. Н. Охотина-Линд, П. У. Мёллер. — СПб., 2009. — (Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов. Т. 6). — С. 574—577.

- История открытия и освоения Северного морского пути: [в 4 т.] / Аркт. науч.-исслед. ин-т. — М.: Мор. трансп., 1956. — Т. 1 : Арктическое мореплавание с древнейших времён до середины XIX века. — 1956. — 591, [1] с.

- Исторические памятники Второй Камчатской экспедиции. / Ред. В. Ф. Старков. — М.: Научный мир, 2002. — 216 с. ISBN 5-89176-177-7

- Калугина Н. Б. Книга «Мартин Шпанберг: датский мореплаватель на службе у русского царя» // Камчатка: события, люди : мат-лы XXV Крашенинник. чтений / М-во культуры Камч. края, Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова. — Петропавловск-Камчатский, 2008. — С. 107—111.

- Ковалев С. А. Тайны пропавших экспедиций. — М.: Вече, 2011. — 384 с. — Серия «Морская летопись».

- Крашенинников С. П. / Отв. ред. академик Л. С. Берг, академик А. А. Григорьев и проф. И. Н. Степанов. — М.—Л., Изд-во Главсевморпути, 1949. — 840, [2] с.

- Лебедев Д. М. Плавание А. И. Чирикова на пакетботе «Св. Павел» к побережьям Америки : с прил. судового журн. 1741 г. / АН СССР, Ин-т географии. — М.: Изд-во АН СССР, 1951. — 429, [3] с.

- Лебедев Д. М. Русские географические открытия и исследования: с древних времён до 1917 года. — М.: Мысль, 1971. — 516 с.

- Леньков В. Д. Командорский лагерь экспедиции Беринга : (Опыт комплексного изучения) / отв. ред. А. И. Крушанов. — М.: Наука, 1988. — 125, [3] с.

- Малов В. И. Тайны пропавших экспедиций. — М.: Оникс, 2008. — 251 с. — (Библиотека открытий). — ISBN 978-5-488-01497-8

- Миллер Г. Ф. — М.-Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1937.

- Миллер Г. Ф. «Описание сибирских народов» / Изд. А. Х. Элерт, В. Хинтцше/ Пер. с нем. А. Х Элерт. — М.: Памятники исторической мысли, 2009. — 456 с.

- Миллер Г. Ф. Избранные труды. — М.: Янус-К; Московские учебники и картолитография, 2006. — 816 с. ISBN 5-8037-0327-3

- «От Рейна до Камчатки (к 300-летию со дня рождения академика Г. Ф. Миллера»). Каталог выставки. 15 ноября — 2 декабря 2005 г. Москва, Выставочный зал федеральных архивов. — М.: «Древлехранилище», 2005. — 196 с. ISBN 5-93656-090-8

- Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. Т. III : Геогр. открытия и исследования Нов. времени (сер. XVII—XVIII в.). — М. : Просвещение, 1984. — С. 91 — 133.

- Островский Б. Г. Великая Северная экспедиция. 1733—1743 гг. — Архангельск: Севкрайгиз, 1935. — 140 с.

- Островский Б. Г. Беринг. — Л: Изд-во Главсевморпути, 1939. — 195 с.

- Пасецкий В. М. Витус Беринг. 1681—1741 гг. — М.: Наука, 1982. — 174 с. — «Научно-биографическая серия».

- Пасецкий В. М. . Арктические путешествия россиян. — М.: Мысль, 1974. — 230 с.: ил.

- Пасецкий В. М. Русские открытия в Арктике. — Часть 1. — СПб.: Адмиралтейство, 2000. — 606 с.: ил. — Серия «Золотое наследие России».

- Последняя экспедиция Витуса Беринга. — М.: Прогресс — Пангея, 1992. — 188, [4] с.

- Рапорт Беринга Коллегии иностранных дел об отправке геодезистов к Камчатскому морю, которые на пути должны описать неразграниченный рубеж с Китаем в Приамурье (10 августа 1734 г.) // Вторая Камчатская экспедиция: документы 1734—1736. Морские отряды / Сост. Н. Охотина-Линд, П. У. Мёллер. — СПб., 2009. — (Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов. Т. 6). — С. 132—134.

- Рапорт геодезистов Скобельцына и Шатилова, посланных для отыскания кратчайшего пути на Камчатку, о событиях по дороге, о полном непослушании и бегстве служилых людей (3 июня 1736 г.). Документ № 178, л. 4-6 об. // Вторая Камчатская экспедиция: документы 1734—1736. Морские отряды / Сост. Н. Охотина-Линд, П. У. Мёллер. — СПб., 2009. — (Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов. Т. 6). — С. 517—521.

- Русская тихоокеанская эпопея: [сб. док.] / [сост. В. А. Дивин]. — Хабаровск : Кн. изд-во, 1979. — 608 с. — (Дальневост. истор. биб-ка).

- Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой половине XVIII в. : сб. док. / АН СССР, Ин-т истории СССР, Центр. гос. арх. ВМФ СССР ; [сост.: Т. С. Фёдорова (отв. сост.) [и др.]. — М.: Наука, 1984. — Т. 1. — 318, [2] с. — (Исследования русских на Тихом океане в XVIII — первой половине XIX в. : в 6 т.).

- Соколов, А. П. . — СПб. , 1851. — X, 271 с.

- Стеллер Г. В. Описание земли Камчатки / Ред. кол. : Б. П. Полевой [и др.] — Петропавловск-Камчатский : Камч. печ. двор, 1999. — 286, [2] с.

- Стеллер Г. В. Дневник плавания с Берингом к берегам Америки. 1741—1742. — М.: Издательство «ПAN», 1996. — 224 с. ISBN 5-7316-0019-8

- Стеллер Г. В. Описание земли Камчатки / Г. В. Стеллер. — Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 2011. — 571 с. : ил. — (Камчатка в описаниях путешественников: сер. тр. ученых и исследователей : осн. в 2008 г. ; вып. 3).

- Терра инкогнита Сибирь. У истоков научного освоения Сибири при участии немецких учёных в XVIII веке : [кат. передвижной выст.]. — Галле : Франкеше Штифтунген, 1999. — 52 с.

- Турнаев В. И. У истоков демократических традиций в российской науке: Очерки истории русско-немецких научнsх связей. Новосибирск: Наука, 2003. — 200 с. ISBN 5-02-031905-8

- Федотова Т. С. Кто Вы, капитан Шпанберг? // Неизвестная Камчатка. — 2000. — № 1 (5). — С. 2—11.

- Хартанович М. В. Принципы собирания этнографических коллекций для Кунсткамеры Императорской Академии наук: от сибирской экспедиции Д. Г. Мессершмидта (1719—1727) до Второй Камчатской экспедиции (1733—1743) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 5: Археология и этнография. С. 36-49.

- Хартанович М. В. Этнографические коллекции Второй камчатской экспедиции в Кунсткамере Императорской академии наук // Вестник ДВО РАН. 2014. № 6. С. 177—184.

- Веселовская Е. В., Хартанович М. В. Портретная реконструкция С. П. Крашенинникова: история создания // Природа. 2015. № 6.

- Чайковский Ю. В. Взгляд из Арктики на историю России. М., КМК, 2020. 352 с.

- Чайковский Ю. В. Кто задумал и кто устроил Великую Северную экспедицию? // Вопросы истории естествознания и техники . — 2013. № 2, — С. 34—55.

- Чайковский Ю. В. У Арктики долгая память. М., КМК, 2019. 88 с.

- Черкашина А. С. Забытые рисовальщики Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга // Верные долгу и отечеству : мат-лы XXVII Крашенинник. чтений / М-во культуры Камч. края, Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова. — Петропавловск-Камчатский, 2010. — С. 221—227.

- Черкашина А. С. Рисовальщики Второй Камчатской экспедиции // «О Камчатке и странах, которые в соседстве с нею находятся» : мат-лы XXVIII Крашенинник. чтений / М-во культуры Камч. края, Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова. — Петропавловск-Камчатский, 2011. — С. 216—221.

- Ширина Д. А. Летопись экспедиций Академии наук на северо-восток Азии в дореволюционный период. — Новосибирск: Наука, 1983. — 135, [1] с.

- Экспедиция Беринга: Сб. док-тов / Гл. арх. упр. НКВД СССР; подгот. к печати А. Покровский. — М.: [Тип. им. Воровского], 1941. — 417, [2] с.

- Элерт А. Х. // Наука из первых рук . — 2007.

- Яников Г. В. Великая Северная экспедиция. — М.: Географгиз, 1949. — 162, [2] с.

Ссылки

- Дукальская М.В. . ГПНТБ России . копия с сайта Музея Арктики и Антарктики ; от 19 октября 2013 на Wayback Machine.

- 2020-08-13

- 1