Interested Article - Фикх

- 2021-05-19

- 1

Фикх ( араб. فقه — понимание, знание ) — мусульманская доктрина о правилах поведения ( юриспруденция ), а также комплекс общественных норм (мусульманское право в широком смысле) . Богословы-законоведы, овладевшие фикхом, называются факихами («знающие») .

Фикх и шариат

Некоторые исследователи используют термины «фикх» и « шариат » как синонимы для обозначения мусульманского права . Согласно другому взгляду, шариат — мусульманское право в широком смысле, источник фикха; фикх же составляет нормативно-правовую часть шариата, рассматривает, в основном, вопросы норм поведения мусульман в обществе, а также обязанностей верующего перед Богом .

История

Развитие фикха традиционно делится на следующие шесть основных этапов (исторических периодов) :

- Основание (формирование) — эпоха Пророка ( 610 — 632 годы ).

- Установление — эпоха Праведных Халифов (632— 661 годы ).

- Построение — от основания династии Омейядов (661 год) до её упадка в середине VIII века.

- Расцвет — от восхождения династии Аббасидов в середине VIII века до начала её упадка (середина X века ).

- Консолидация — упадок династии Аббасидов от примерно 960 года до гибели последнего Халифа Аббасидов от рук монгольских завоевателей в середине XIII века .

- Застой и упадок — от разграбления Багдада в 1258 году и до наших дней .

Ранняя история

До первой половины VIII века система общественных, в том числе юридических, норм мусульманского государства состояла преимущественно из норм, имевших доисламское происхождение и продолжавших действовать. Новая религия поначалу была безразлична к правовым вопросам, и правовая система халифата восприняла те или иные элементы римско-византийского , сасанидского , талмудического , восточнохристианского права, отдельные местные обычаи завоёванных арабами территорий, многие из которых были позднее исламизированы и включены в фикх .

Оформление фикха как доктрины о правилах поведения мусульман было вызвано необходимостью привести в соответствие действующие социальные нормы и религиозные ориентиры, а также необходимостью регулирования отношений в обществе на основе исламского учения .

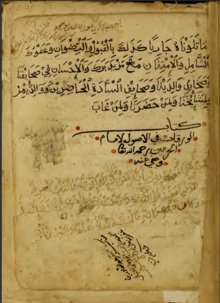

Первые труды по фикху представляли собой сборники хадисов , а не правовые исследования . В VIII — первой половине IX века в фикхе-юриспруденции складывались свой язык и методология; основными источниками правовых решений стали Коран и Сунна . Самостоятельным источником правовых решений было признано единогласное мнение мусульманской общины — иджма ‘ . Был сделан вывод, что из Корана и Сунны факихи должны извлечь ответы на любые практические вопросы, и постепенно сложились приёмы такого извлечения ( аль-истинбат ). Они были положены в основу иджтихада . Были установлены условия формулирования новых норм по аналогии путём извлечения ratio legis ( иллях ) из уже известных решений, таким образом был признан ещё один источник правовых решений — кияс . Признание кияса знаменовало собой появление особого направления фикха — усуль аль-фикх . Большая заслуга в становлении усуль аль-фикха, который занимается источниками фикха, методами их толкования и применения для решения конкретных правовых вопросов принадлежит имаму аш-Шафи‘и (ум. в 820 г.) .

Становление фикха

Примерно в X веке фикх-юриспруденция окончательно сложился в качестве самостоятельной религиозной дисциплины. Несмотря на враждебное отношение факихов-традиционалистов к мутакаллимам, существовала тесная связь между фикхом-юриспруденцией и каламом, многие положения которого служили идейной основой для решения вопросов фикха. Постепенно общепринятым стало понимание фикха как науки о «практических» (регулирующих поведение людей) нормах шари‘ата ( ‘илм аль-фуру ), «извлеченных» из их конкретных источников (Корана, сунны, иджма, иджтихада и т. д.). Фикх стал включать в себя изучение двух категорий норм:

- Ибадат — правил культа и исполнения религиозных обязанностей;

- — регулирующих отношения между людьми, государством с подданными и т. д.

Уже на раннем этапе становления фикха наметились две его школы :

- иракская — школа «сторонников самостоятельного суждения» ( ), которая шире использовала иджтихад , не сводя его только к киясу .

- мединская — школа «сторонников предания» ( асхаб аль-хадис ), которая делала упор на Коран и Сунну .

Основателем иракской школы был признан Абу Ханифа ан-Ну‘ман (ум. в 767 г.), а мединской — Малик ибн Анас (ум. в 795 г.). В IX—X веках образовались и другие суннитские школы ( мазхабы ), в частности шафи‘итский , для которого характерно строгое применение иджтихада, отождествляемого с киясом, а также ханбалитский мазхаб, известный максимально широким использованием Корана и хадисов и недоверчивым отношением к иджтихаду. В шиитском исламе в настоящее время практическое значение в качестве действующих религиозно-правовых школ имеют джа‘фаритский (имамитский), зейдитский , и исма‘илитский .

Учение каждого из мазхабов изложено в произведениях, большинство из которых написано в раннее и классическое средневековье основателями мазхаба, их ближайшими учениками и последователями. Например, в ханафитском мазхабе наибольшим авторитетом пользуются шесть книг Мухаммада аш-Шайбани (ум. в 805 г.), ключевые положения которых позднее суммировал Абу-ль-Фадль аль-Марвази в труде аль-Кафи. Ведущими источниками маликитского мазхаба остаются книга аль-Муватта‘ имама Малика и труд аль-Мудаввана аль-кубра, созданный несколькими поколениями факихов-маликитов. Для ханбалитов аналогичную роль играет аль-Муснад имама Ахмада. Первым источником по шафи‘итскому мазхабу является трактат имама аш-Шафи‘и аль-Умм. Джа‘фариты признают в качестве ведущих так называемые «четыре источника» ( аль-усуль аль-арба‘а ) Мухаммада аль-Кулайни (ум. в 941 г.), Мухаммада аль-Кумми (ум. в 992 г.) и две книги Мухаммада ат-Туси (ум. в 1067 г.). Ведущими произведениями по зайдитскому толку являются книга аль-Маджму‘ Зейда ибн ‘Али , а также комментарий к ней аль-Хусейна ас-Сан‘ани (ум. в 1801 г.). Наиболее авторитетным источником исма‘илитского мазхаба считается книга аль-Кади ан-Ну‘мана Да‘аим аль-ислам .

С середины IX века в суннизме постепенно стала утверждаться идея о том, что только крупные правоведы прошлого имели право на иджтихад. В середине X века был достигнут молчаливый консенсус, который делал невозможным появление новых мазхабов со своей системой способов формулирования правовых решений (фетв). Необходимость следовать учению определённого мазхаба получило название таклид . С этого времени развитие фикха продолжалось в рамках признанных мазхабов .

Часть разработанных факихами норм реализовалась на практике преимущественно при участии государства. Выводы фикха частично превращались в действующее право в результате официальной поддержки государством, например путем назначений судей, применявших выводи определённой правовой школы . К примеру, Аббасиды, придя к власти, стали назначая факихов на должность судей ( кади ). На этой основе и складывался фикх-право в юридическом смысле, источником которого выступал фикх-юриспруденция. Многие произведения факихов являлись практическими руководствами для судей и муфтиев (например Китаб аль-харадж Абу Юсуфа (ум. в 798 г.) или аль-Фатава аль-хиндийа, составленное в XVII веке группой ханафитских правоведов .

Средневековье

В средние века факихи сумели сформулировать общие принципы фикха-права на основе индивидуально-судебных предписаний ( аль-кава‘ид аль-куллия ). В XVI—XVII веках окончательно сформировались нормы-принципы наряду с казуистическими фетвами, что явилось кульминационным моментом в развитии фикха в обоих значениях .

Самую развитую отрасль фикха-права представляет собой право личного статуса ( аль-ахваль аш-шахсия ) — совокупность норм, регламентирующих брачно-семейные, наследственные и некоторые другие близкие к ним отношения. Однако даже в брачно-семейной области с фикхом-правом конкурировали местные обычаи, сводившие на нет его отдельные положения. Отрасль уголовного права ( ‘укубат ), включавшая в себя санкции за все правонарушения независимо от их характера, прямо зависела от проводимой государством политики, которая отражалась на соотношении его светских и духовных функций. Нормы государственного, административного и финансового права ( аль-ахкам ас-султания ), отношений мусульманских властей с другими государствами, порядка ведения войны и раздела военной добычи ( ас-сияр ) выступали относительно второстепенным элементом права, более или менее последовательно осуществлявшаяся лишь в вопросах налогообложения, правового статус немусульман и т. д.

Следует также иметь в виду, что хотя фикх-право и занимал центральное место в правовых системах, но не охватывал всех юридических норм, применявшихся в средние века в исламских странах. Наряду с фикхом-правом здесь действовали и законодательные акты государства нормы европейского права (например, в Османской империи по «режиму капитуляций», а также многочисленные правовые обычаи ( адат ) .

Новое время и современность

Во второй половине XIX века в правовых системах наиболее развитых исламских стран фикх-право уступил ведущее место законодательству, скопированному преимущественно с западноевропейских образцов. В результате фикх сохранил свои позиции главным образом в регулировании отношений личного статуса . Для развития фикха-юриспруденции во второй половине XIX — начале XX века было характерно появление трудов в форме законопроектов, которые готовились по поручению властей, но не получили государственного признания .

Хотя начиная со второй половины XIX века общей тенденцией было неуклонное падение роли фикха. В настоящее время в странах с преобладающей частью мусульманского населения продолжают применяться в той или иной степени отдельные отрасли, институты и нормы фикха. Наиболее последовательно, широко и без существенных изъятий отрасль личного статуса действует в Тунисе и Йемене и других исламских странах. Институты фикха сохраняют свое значение в уголовном праве Саудовской Аравии, стран Персидского залива, Ирана, Пакистана и т. д. В большинстве исламских стран сохраняются мусульманские (шари‘атские) суды, организация и деятельность которых в значительной мере регулируются нормами фикха. Принципы и нормы фикха находят отражение в государственном праве отдельных стран (Саудовская Аравия, Иран и др.). В ряде стран (Саудовская Аравия, Марокко, Иран, Иордания, Пакистан и др.) несоблюдение таких обязанностей, как выплата закята, совершение молитвы и т. д. влечёт правовую, в том числе и уголовную, ответственность .

В современных условиях фикх-юриспруденция сохранил своё значение формального источника права. Так, в Саудовской Аравии шариатские суды применяют нормы, содержащиеся в книгах по ханбалитскому мазхабу. Ряд законодательств мусульманских стран, в случае отсутствия нормы в законе, предусматривает применение выводов фикха-юриспруденции. Аналогичный принцип устанавливают и гражданские кодексы таких стран как Алжир, Кувейт и др., фактически признающие выводы исламских правоведов источником решения дел в случае молчания закона. Законодательство Бахрейна, Ирана и других стран допускает возможность применения фикха-права по всем вопросам, которые не урегулированы законом .

В настоящее время конституции многих исламских стран признают главным источником законодательства основополагающие нормы фикха. Поэтому при подготовке соответствующего законодательства широко используются классические труды по фикху. С середины XX века получили широкое распространение труды юристов современного профиля по отдельным отраслям и институтам фикха-права. В современной литературе важное место занимают исследования, посвященные сравнительному изучению фикха в целом и его отдельных отраслей и современного законодательства и других правовых систем .

Разделы фикха

Суннитский фикх по средневековой исламской правовой доктрине подразделяется на четыре части:

- ‘ибадат — включает в себя вопросы, связанные с поклонением;

- мунакахат — вопросы, связанные с браком ( никях ), разводом ( таляк ), благотворительностью и т. д.;

- му‘амалят — вопросы, связанные с торговлей и различными сделками (акд);

- ‘укуба — вопросы наказания за правонарушения .

Шииты обычно делили все нормы фикха на четыре группы :

- ‘ибадат, регулирующий порядок отправления религиозных обязанностей;

- ‘укуд, регулирующий двусторонние сделки (договоры), включая брак,

- ика‘ат, регулирующий односторонние сделки, совершаемые в определённой форме,

- ахкам, регулирующий односторонние сделки или действия, совершение которых не требует особой формы, либо ответственность за преступления и обязательства, вытекающие из причинения вреда .

Схема школ фикха

Примечания

- ↑ .

- , с. 250.

- ↑ , с. 61—62.

- ↑ , с. 66—68.

- , с. 254.

- ↑ , с. 255.

- ↑ , с. 256.

- ↑ , с. 257.

- ↑ , с. 258.

- , .

Литература

- Али-заде А. А. // . — М. : Ансар , 2007. — С. 814. — ISBN 978-5-98443-025-8 . (CC BY-SA 3.0)

- Бибикова О. П. // Энциклопедия « Кругосвет ».

- Кирабаев Н. С. Политическая мысль мусульманского средневековья. — М. : РУДН , 2005. — 256 с. — ISBN 5-209-01948-9 .

- Сюкияйнен Л. Р. // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин . — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Мысль , 2010. — 2816 с.

- Сюкияйнен Л. Р. // Ислам: энциклопедический словарь / Отв. ред. С. М. Прозоров . — М. : Наука , ГРВЛ , 1991. — С. 254-259. — 315 с. — 50 000 экз. — ISBN 5-02-016941-2 .

- / Сюкияйнен Л. Р. // Монголы — Наноматериалы. — М. : Большая российская энциклопедия, 2013. — С. 516—517. — ( Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 21). — ISBN 978-5-85270-355-2 .

- 2021-05-19

- 1