Interested Article - Секвенция (жанр)

- 2021-05-05

- 1

Секве́нция ( позднелат. sequentia — последование, от sequens следующий) — текстомузыкальная форма и литургический жанр григорианской монодии .

Краткая характеристика

Секвенция входит в состав проприя мессы . Текст секвенции латинский, свободно сочинённый (см. Гимнография ). По содержанию секвенция, как правило, представляет собой парафразу какой-либо темы («сюжета») Священного Писания. Как и в других песнопениях традиционной католической мессы, склад секвенции монодический . Способ распева текста секвенции как правило силлабический , с невматикой в каденциях .

Ранние секвенции писались ритмической прозой (отсюда их другое историческое название — лат. prosae , «прозы»). Для ранних секвенций (в том числе, Ноткера ) характерны строфы, состоящие из пары изосиллабических строк («стихов») произвольной длины, без регулярного метра и рифмы . Музыка для каждой новой строфы новая, причём музыка второго стиха повторяет музыку первого стиха. Первый и последний отделы формы обычно состоят из одного стиха (также на собственную музыку). Количество строф в ранней секвенции не установлено, некоторые произведения весьма протяжённые. Так, секвенция «Rex omnipotens» содержит 24 строфы, распетые на 13 разных мелодий.

Схема корреляции музыки и текста в секвенции Ноткера Scalam ad caelos (всего 11 текстомузыкальных строф; цифры при латинских буквенных обозначениях показывают количество слогов в стихе; ТМФ = текстомузыкальная форма):

| ТМФ | строфа 1 | строфа 2 | строфа 3 | строфа 4 | строфа 5 | строфа 6 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| стихи: |

|

|

|

|

|

|

… |

| музыка: |

|

|

|

|

|

|

… |

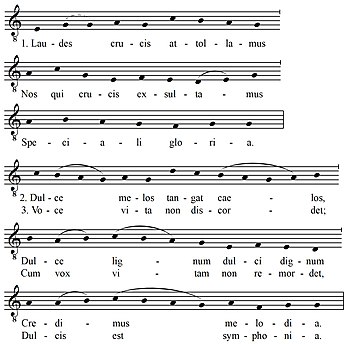

Поздние секвенции (с XII в.) представляют собой «обычные» рифмованные силлабо-тонические стихи, часто хореические . Характерны трёхстрочные строфы (« терцеты »), реже встречаются четырёхстрочные строфы. В терцетах первые два стиха обычно пишутся на одну рифму, а третий на другую (например, Veni Sancte Spiritus ; Lauda Sion ); реже все три стиха на одну рифму (как в знаменитой Dies irae ). Как и в ранних секвенциях, количество строф твёрдо не установлено.

Каждая строфа положена на собственную музыку; в следующей строфе музыка точно повторяется. Двойное повторение отделов музыкальной формы (в терцетах также — общая для двух соседних строф рифма) придаёт целому вид структуры высшего порядка, состоящей из текстомузыкальных «метастроф». Типовая схема корреляции музыки и текста в поздней секвенции (строчные латинские буквы относятся к рифме):

| ТМФ | строфа 1 | строфа 2 | строфа 3 | строфа 4 | строфа 5 | строфа 6 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| стихи: |

|

|

|

|

|

|

… |

| музыка: |

|

|

|

|

|

|

… |

Исторический очерк

Традиционно наука связывает происхождение секвенции с подтекстовкой и расширением юбиляционной части аллилуйи в её репризе . На формирование секвенции, возможно, оказал влияние переведённый в Санкт-Галлене в VIII—IX веках византийский акафист . Среди первых известных авторов секвенций монах Санкт-Галленского монастыря Ноткер Заика (IX в.), Фульберт Шартрский (расцвет ок. 1000 г.), Герман Расслабленный (Hermannus Contractus, ум. 1054), работавший в Соборе Парижской Богоматери и в Аббатстве Сен-Виктор Адам Сен-Викторский (ум. в 1146). К числу распространённых во Франции XII–XIII вв. секвенций относятся «Laudes crucis» (на её музыку были положены многие секвенции с другими текстами), «O Maria, stella maris» (использовавшая материал гимна «Ave maris stella» ), «Salve mater salvatoris» .

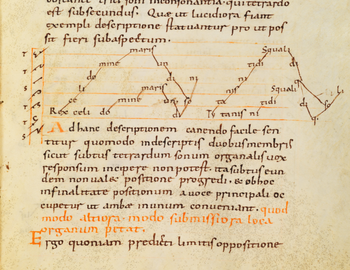

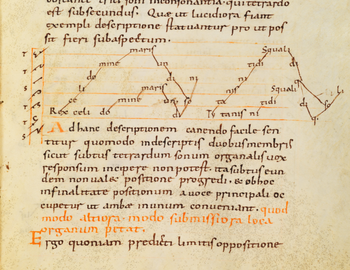

Авторы музыки («композиторы») секвенций, как правило, неизвестны, как в «Rex caeli Domine», которая неоднократно встречается в музыкальных трактатах каролингских авторов, в том числе для иллюстрации одного из видов органума (в трактате «Musica enchiriadis», 2-й половины IX в.). В XIII в. была написана (для особой, заупокойной, мессы), пожалуй, самая известная секвенция Dies irae . Двухголосные секвенции (то есть, такие, где оригинальная мелодия выступает в качестве заимствованного тенора, аналогично обработкам «обычной» григорианской монодии ) встречаются редко, например, «Verbum bonum» и «Res est admirabilis» из Градуала Элеоноры Бретонской ( Фонтевро , XIV век); тексты в этих секвенциях распеты преимущественно силлабикой , в стиле «нота-против-ноты» .

Католическая церковь, всегда регламентировавшая использование гимнографических текстов в богослужении, на Тридентском соборе ограничила количество секвенций четырьмя (до официальной регламентации количество текстов достигало 5000 ; мелодий было значительно меньше вследствие широкого применения контрафактуры ), к числу которых в 1727 была добавлена ещё одна — Stabat mater . Все они, кроме «Victimae paschali», относятся к строфическим. Список «классических» секвенций (расположены в примерном хронологическом порядке):

- Victimae paschali (laudes immolent Christiani) / Пасхальной жертве (возносят хвалы христиане) (текст Випо Бургундского )

- Veni Sancte Spiritus / Приди, Дух Святой (текст Стефана Лангтона)

- Lauda Sion (Salvatorem) / Хвали, Сион (Спасителя) (текст Фомы Аквинского )

- Dies irae / День гнева (то есть день Страшного суда; текст Фомы Челанского )

- Stabat mater (dolorosa) / Стояла Мать скорбящая (текст Якопоне да Тоди)

Многие поэтические тексты секвенций опубликованы в фундаментальной серии « Analecta hymnica medii aevi » (AH 7-10, 34, 37, 39-40, 42, 44, 53-55); мелодии секвенций в большинстве своём до сих пор не опубликованы.

Секвенции создавались не только на латыни, но и на французском. Наиболее ранним французским образцом этого жанра является « Секвенция о святой Евлалии » (IX век).

Примечания

- Лебедев С. Н. Секвенция // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2020): от 24 июня 2021 на Wayback Machine . Дата обращения: 23.07.2021.

- Analecta hymnica 53, № 66.

- Сам термин, возможно, происходит из практики исполнения секвенции, которая следовала после аллилуйи (в заупокойной службе после тракта «Absolve Domine»).

- Fassler M. Who was Adam of St. Victor? The evidence of the sequence manuscripts // Journal of the American Musicological Society 37 (1984), p. 252, 258.

- См. от 3 января 2019 на Wayback Machine .

- См. от 2 января 2019 на Wayback Machine .

- См. от 3 января 2019 на Wayback Machine .

- В антологию Analecta hymnica medii aevi , которая издавалась в течение 36 лет, вошли около 4500 текстов секвенций. См.: AH 55, S.V.

Издания

- Das Repertoire der normanno-sizilischen Tropare: I. Die Sequenzen, hrsg. v. David Hiley // . Vol. 13. Kassel: Bärenreiter, 2001. XL, 155 S.

Литература

- Kehrein J. Lateinische Sequenzen des Mittelalters. Mainz, 1873.

- Husmann H. Sequenz und Prosa // Annates musicologiques, 2 (1954), pp. 61-91.

- Husmann H. Notre-Dame und Saint-Victor. Repertoire-Studien zur Geschichte der gereimten Prosen // Acta Musicologica 36 (1964), pp. 98-123, 191—221.

- Crocker R. The Sequence // Gattungen der Musik in Einzeldarstellungen. Gedenkschrift Leo Schrade Bern; München, 1973, p.269-322.

- Michels U. Atlas zur Musik. Bd.1: Von den Anfängen zur Renaissance. Kassel, Basel: Bärenreiter Verlag, 1977.

- Crocker R. The early medieval sequence. Berkeley: University of California Press, 1977.

- Fassler M. Musical exegesis in the sequences of Adam and the canons of St. Victor. Diss., Cornell University, 1983.

- Fassler M. Who was Adam of St. Victor? The evidence of the sequence manuscripts // Journal of the American Musicological Society 37 (1984), pp. 233-69.

- Hiley D. Western plainchant: a handbook. Oxford: Oxford University Press, 1993, pp. 172—195.

- Лебедев С. Н., Поспелова Р. Л. Musica Latina. Латинские тексты в музыке и музыкальной науке. Санкт-Петербург: Композитор, 2000.

- Секвенция // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина . — Институт научной информации по общественным наукам РАН : Интелвак, 2001. — Стб. 958—959. — 1596 с. — ISBN 5-93264-026-X .

- Fassler M. Gothic Song: Victorine sequences and Augustinian reform in twelfth-century Paris. Cambridge: Cambridge University Press, 1993; 2nd revised ed. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2011.

- Холопов Ю. Н. Месса // Григорианский хорал. Москва, 2008, сс. 40-67.

- Ненарокова М. В. Жанр секвенции и ее разновидности в Средние века // Христианская гимнография. История и современность. М., 2019, с.31–80.

Ссылки

- 2021-05-05

- 1