Антошин, Яков Фёдорович

- 1 year ago

- 0

- 0

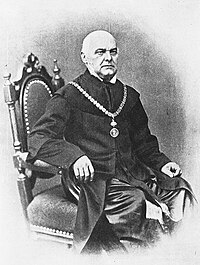

Я́ков Фёдорович Голова́цкий ( 17 октября 1814 , Чепели , Королевство Галиции и Лодомерии , Австрийская империя — 13 мая 1888 , Вильна , Российская империя ) — галицкий будитель , поэт, писатель, учёный, фольклорист, один из основателей группы Русская троица , грекокатолический священник, профессор и декан кафедры украинского языка и литературы Львовского университета (согласно терминологии, принятой в Галиции в XIX веке — кафедры руськой словесности), его ректор ( 1863 — 1864 ), председатель Виленской археографической комиссии ( 1867 — 1888 ).

Головацкий исследовал фольклор и этнографию русинов Карпат. Был представителем романтизма в украинской литературе . Внёс высокий вклад в развитие украинского языка и образования. В 50-х годах XIX века перешёл на позиции русофильства , стал противником использования украинского языка в литературе . Член Русского географического общества , почётный член Общества истории и древностей Российских . Участник Славянского съезда в Москве и Санкт-Петербурге 1867 года

Яков Фёдорович Головацкий родился 17 октября 1814 года в селе Чепели (ныне Бродовский район Львовской области Украины ). Род Головацких (по-польски Гловацких) происходил из города Николаева Стрыйского уезда . По семейному преданию, они были дворянами из шляхты , герба Прус . Дед Якова, Иван, был бургомистром Николаева, а отец его, Фёдор, униатский священник, окончил Львовскую образцовую нормалку и женившись на дочери священника Василия Якимовича Фёкле Васильевне, поселился в Чепелях. Всего у Фёдора Головацкого и Фёклы было десять детей, трое из которых умерли в детстве. В доме Головацких общение велось преимущественно на польском языке, но с детьми родители всегда говорили по-русски. Фёдор Головацкий недолюбливал поляков, хорошо относился к России, но при этом оставался австрийским патриотом. Нянькой Якова была русская девочка, дочь казачки . В четыре года мать начала учить его чтению

В 1820 году Якова отдали в школу во Львове . Но вскоре он тяжело заболел и был вынужден вернуться в деревню, где во время выздоровления изучил основы церковнославянского языка . В 1832 году он возобновил своё обучение в школе, делая успехи в немецкой грамматике. В это время он жил на , выше , где среди соседей его были четыре брата, сыновья священника — Децикевичи и крестьянский сын Боицкий, которые любили петь хором молитвы и народные песни. Головацкий запоминал тексты и записывал их в тетрадь латиницей (русской скорописи он не знал), это стал его первый сборник народных песен .

В 1825 году Головацкий поступил во вторую, так называемую Доминиканскую Гимназию. Он пристрастился к чтению, запоем читал книги на немецком, польском, а затем на деньги, которые иногда дарил ему дед, начал покупать книги русских писателей — Котляревского , Державина , Основьяненко и других. По-русски читать он выучился по русскому букварю, который ему подарил ещё ранее дьяк Домбровский. В старших классах Головацкий освоил латынь , и мог свободно читать Валерия Максима , Юлия Цезаря , Цицерона и Вергилия . Среди гимназистов было много молодёжи из разных краёв — поляков , мадьяр , которые рассказывали о своих обычаях, родных местах, пели песни. Головацкий с несколькими русинами, в том числе со своим братом Иваном, братьями Сриновичами, Леонтовичем, Загайским и другими составили хор, разучили народные галицко-русские а также российские песни и распевали их на загородных гуляньях и дома. В годы юности Головацкого конфронтации между русинами и поляками не было, они вместе идеологически противостояли немцам, причём иногда дело доходило до драки по какому-нибудь политическому вопросу. Впоследствии отношения между поляками и русинами начали осложняться. Поляки мечтали о возрождении Польши, русинами же видели своё будущее с Россией. Ещё более накалились отношения во время Польского восстания 1830-31 годов . Студенты-поляки собирали деньги, оружие и припасы для восставших, некоторые сами переходили границу и присоединялись к восставшим. Русинами же с радостью восприняли поражение восстания .

В 1832 году Головацкий окончил гимназию и поступил на философский факультет Львовского университета . Атмосфера в университете была свободной, и Головацкий читал даже на лекциях книги по истории и языкознанию, преимущественно славянскому и русскому. Изучение русского языка без учителя было трудным занятием, учитывая то, что по грамматике он смог найти только одну книгу — немецко-русскую грамматику Гейма . Кроме того, он нашёл и переписал весь сборник малорусских песен Максимовича и некоторые песни Кирши Данилова . Его интерес к русскому языку заметил студент второй коллегии университета Маркиан Шашкевич , который имел сходные увлечения и предложил объединиться в кружок. Он познакомил Головацкого с ещё одним русином — Иваном Вагилевичем . Отныне они стали неразлучными друзьями, регулярно встречались, пели, рассуждали о литературе, истории, политике, и почти всегда говорили по-русски [ источник не указан 2783 дня ] , отчего их в шутку называли « русская тройца ». Головацкий из сэкономленных денег покупал книги, преимущественно русские — польско-русскую грамматику , «Лиру» Державина , «Историю» Бантыш-Каменского , «Малороссийскую деревню» Кулжинского , Пушкина в польском переводе и другие. Но кроме русской литературы, студенты зачитывались и польскими поэмами Богдана Залесского , Мальчевского и Гощинского — поэтов «малорусской школы», откуда черпали идеи о самобытности малорусского народа . Тем временем, кружок ширился, и у молодых людей зародилась мысль о выпуске своего издания. Было решено выпустить альманах « Зоря » на народном языке. Студенты начали подбирать материал, писать статьи, и встал вопрос о правописании. Головацкий предложил правописание Максимовича, а товарищи его требовали употребления фонетического правописания (впервые применённого Вуком Караджичем ). В конце концов было решено печатать фонетикой, не допуская латинских букв и выбросив « ы » и твёрдый знак . Но изданию не суждено было сбыться — цензурой сборник пропущен не был .

Тем временем к кружку примкнул мазур Игнатий Паули, изъявивший желание обучиться русскому языку и интересовавшийся славянством. Он ввёл русинов в польское общество, в среду радикально настроенных поляков. На польских собраниях заводились речи о том, как прогнать немцев и устроить свою польскую республику или королевство. Как выяснилось потом, Паули был вербовщиком, имевшим цель завербовать активистов для готовящегося восстания. Головацкий изначально относился к нему подозрительно, тем более что он выманил у них тетради с народными песнями, а потом переписал их латиницей и продал книготорговцу и издателю К. Яблонскому. Головацкий решил не связываться с поляками и их восстанием, а заниматься просвещением и поддержкой галицких русин .

В 1834 году граф Ян Тарновский, до которого дошёл слух об увлечениях студентов церковнославянским языком, обратился к своему знакомому Василевскому, у которого в попечении находился Маркиан Шашкевич (сирота священника) с просьбой о том, чтобы тот прислал ему кого-то из студентов для работы со старославянскими рукописями и старорусскими памятниками письменности. Шашкевич порекомендовал Василевскому Головацкого и Вагилевича. Василевский снабдил их рекомендательным письмом к Тарновскому, и весной 1834 года они отправились в путь, в университете сказавшись больными. Путешествие по Западной Галичине несло для них много открытий в области языка народного, обычаев крестьян. Целью их похода было местечко Диков , на равнине над Вислой . Граф Тарновский радушно принял их, и несколько дней и ночей они провели в его архивах, изучая древние рукописи. Вагилевич, переписывающийся с историком М. Погодиным , сообщил ему о нескольких находках, а Головацкий переписал некоторые грамоты, которые потом были напечатаны Д. Зубрицким в «Актах Западной России» .

В то время ещё слишком сильно было польское влияние, и имели широкое хождение идеи о том, что галицкие русины — это часть польского народа. Образованные русины активно выступали против таких идей, распространяемых поляками и полонофилами — , , и другими. Свой протест заявил и русский кружок Львовского университета. Статья Шашкевича против латинского алфавита «Азбука и Abecadlo» была напечатана в Перемышле тиражом в три тысячи экземпляров. Занимаясь «народным делом», студенты стали заметно отставать в учёбе. Головацкий и Вагилевич, поняв, что им не сдать экзамены, остались на второй год. В 1834 году Головацкий оставил Львовский университет и поступил в , где окончил первый курс, после чего перевёлся в Будапештский университет . Там он завёл знакомство со знаменитым панславистом Яном Колларом . А в 1835 году он возвратился во Львов и пошёл на второй курс философского факультета Львовского университета. За это время он успел пешком обойти Галицкую и Угорскую Русь , написал путевые заметки, которые издал в «Часописи Чешского музея» под названием «Cesta pa halické a uherské Rusi» (Путешествие по Галицкой и Угорской Руси). В 1837 году в Венгрии была издана « Русалка Днестровая », в которую вошли все материалы неудавшегося альманаха «Зоря» .

Его младшим братом был Иван Головацкий , общественный деятель, поэт.

В 1841 году Головацкий окончил богословский факультет Львовского университета. В этом же году он женился на Марии Андреевне Бурачинской. В 1842 году он был рукоположён во священники и получил назначение приходским сотрудником в село Микитицы. Поселившись там, он начал работу над своими литературными произведениями: «Венком русинам на обжинки», который был издан Иваном Головацким в Вене в 1846 году на средства итальянского князя Лукки и статьёй «Zustände der Russinen in Galizien», изданной в Лейпциге в 1847 году . На «Соборе русских учёных» во Львове Головацкий прочитал доклад «Росправа о языце южно-русском и его наречиях». В 1846 году Головацкий получил свой приход в селе Хмелевой и переселился туда .

В 1848 году Головацкий начал преподавательскую деятельность во Львовском университете. Он был назначен профессором украинского языка и словесности. В этом же году был напечатан его очерк «Росправа о языце южно-русском и его наречиях». С течением времени напечатаны были также некоторые из его лекций: «Три вступительные преподавания о русской словесности» ( 1848 ), «О деловом языке у нас на Руси» ( 1849 ), «Хрестоматия церковно-славянская и древнерусская» ( 1854 ), «Очерк старо-славянского баснословия» ( 1860 ), «О первом литературно-умственном движении в Галиции со времён австрийского владения» ( 1865 ). В 1858 году Головацкий стал деканом философского факультета, а в 1864 году его избрали ректором Львовского университета .

В 1862 году Я. Головацкий и Б. Дедицкий стали редакторами и издателями во Львове первых двух выпусков русофильского литературного сборника Галичанинъ .

В 1867 году Яков Головацкий принял участие во Всероссийской этнографической выставке в составе славянской делегации, на которой произнёс речь о русском национально-культурном единстве и славянском объединении, что в Австро-Венгрии было воспринято как признак притязаний России на славянские земли и демонстрацию австрийскими славянами готовности принять российское подданство. Это стало началом гонений на Головацкого, причём большую роль в них играл наместник Галиции польский граф Агенор Голуховский . В результате преследований Головацкий был вынужден уехать в Россию и обосновался в Вильне в 1868 году . Устройство Головацкого в Вильне не обошлось без затруднений — новый генерал-губернатор Вильны, А. Л. Потапов возмутился тем, что «Председателем археографической комиссии назначен австрийский эмигрант и униатский каноник Головацкий». Однако впоследствии Потапов изменил своё отношение к Головацкому и стал одним из его покровителей .

7 октября Головацкий сложил с себя духовный сан униатского священнослужителя и со своей семьёй принял православие . Причиной перехода в православие из унии было то, что он «всегда смотрел на неё, как на неестественное и незаконное подчинение православия папизму и давно уже решил со всем своим семейством принять православие» . 11 октября его произвели в статские советники и предоставили право на службу и пенсию с 13 декабря 1848 года . В России Головацкий занимался этнографией, историей, географией и лингвистикой, издавал статьи и монографии, стал монархистом . С декабря 1867 до мая 1888 работал председателем Виленской археографической комиссии . С 1871 года он являлся председателем временной комиссии по устройству Виленской публичной библиотеки и музея, членом распорядительного комитета Западного отдела Императорского русского географического общества в Вильне а также членом попечительского совета в Виленском округе .

Характеризуя последний период деятельности Я. Головацкого, историки славянских литератур пишут:

В последнее время своей деятельности он ревностно проповедовал «единство русской народности от Карпат до Камчатки»

— .

Головацкий являлся почётным членом Московского общества истории и древностей российских , действительным членом Московского археологического общества, членом Императорского русского географического общества, Общества любителей российской словесности , а также Общества естествознания антропологии и этнографии в Москве. Он был удостоен степени доктора русской словесности Новороссийского университета , чина действительного статского советника, орденов Св. Станислава I ст. и Св. Анны I ст. , золотой медали Императорского русского географического общества, серебряной медали Общества любителей антропологии и этнографии в Москве, золотой Уваровской медали и премии в 500 рублей, а также Высочайшей благодарности и золотого перстня с рубином и бриллиантами от Императора .

Яков Фёдорович получил воспаление лёгких на Пасху 1888 года и скоропостижно скончался 1 (13) мая. Похоронен он был на православном Евфросиниевском кладбище в Вильне , при том попрощаться с ним пришло почти всё русское населения Вильны, в том числе важные государственные сановники .

В России Головацкий написал несколько исторических исследований, посвящённых истории родного края:

Главным трудом Я. Головацкого, сохранившим до сих пор научную ценность, является собрание и издание «Народных песен Галицкой и Угорской Руси», которые печатались в «Чтениях общества истории и древностей» в 1860-х годах. В 1878 году они вышли отдельным изданием в четырёх томах с географической картой и рисунками народной одежды и типов.