Береговые войска ВМФ Российской Федерации

- 1 year ago

- 0

- 0

Береговые войска Военно-морского флота ( БВ ВМФ ) — род сил Военно-морского флота Вооружённых сил Российской Федерации .

БВ ВМФ ВС России сформированы в октябре 1989 года на базе существовавших в ВМФ СССР самостоятельных родов сил: береговых ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты , а также передачей в состав ВМФ ВС России соединений и частей из состава Сухопутных войск ВС Союза ССР , дислоцирующихся на побережье морей.

Береговые войска ВМФ России включают в себя два основных рода сил:

На Северном флоте, с 2017 года, в состав береговых войск включают также третий род войск — мотострелковые войска (с арктической специализацией) .

Назначение Береговых войск ВМФ ВС России:

Командование Береговых войск ВМФ:

Уже в XIV—XVI веках Новгородская феодальная республика и Российское царство располагали укреплёнными береговыми сооружениями в истоках и нижних течениях крупных рек, наиболее выдающимися образцами которых являются новгородская каменная крепость Корела на Вуоксе (XIV в.), Соловецкий монастырь (XV в.), Ивангородская крепость на Нарве (1492) и Астраханский кремль (1582—1589) в дельте Волги .

Но настоящая история береговых войск берёт своё начало с конца XVII века, с выхода России к морям и формирования регулярного Российского флота. Захват армией Петра I в 1696 году турецкой крепости Азов заложил основу для создания системы береговой обороны на южных рубежах, однако после неудачного Прутского похода (1711) строившиеся укрепления на время пришлось оставить.

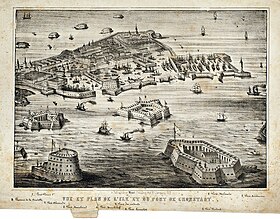

После основания в 1703 году Санкт-Петербурга насущным вопросом стала защита новой столицы с моря, остров Кроншлот и морская крепость Кронштадт стали прообразом береговой обороны (Форты Петра Великого). Корпус «морских солдат», созданный по указу Петра I , имел в своём составе канониров береговых батарей.

Победы российских армии и флота в русско-турецких войнах 1768—1774 и 1787-1791 годов , присоединение к России Крыма и основание там в 1783 году Черноморского флота позволили воссоздать систему береговых крепостей на Чёрном море , важными звеньями которой стал Севастополь и захваченные в 1774 и 1791 году у турок Кинбурн и Очаков .

Весь XIX век происходило развитие отечественной фортификации и артиллерийских систем, они в первую очередь проходили обкатку на флоте и выражались в принятии неотложных мер по укреплению и защите приморских городов. После катастрофического наводнения 1824 года по проекту инженер-генерала П. К. Сухтелена осуществлена была масштабная реконструкция Кронштадтской крепости .

Оборона Севастополя и Петропавловска на Камчатке, захват русской крепости Бомарсунд на Аландских островах , бомбардировка англо-французским флотом Свеаборга на Балтике, Соловецкого монастыря на Белом и Таганрога на Азовском море в годы Крымской войны (1853—1856) показали необходимость дальнейшего укрепления береговой обороны, реконструкции крепостей и переоснащения их новой дальнобойной артиллерией.

Уже в 1857 году под руководством военного инженера генерала Э. И. Тотлебена началось сооружение Керченской крепости на крымском мысе Ак-Бурун , оснащавшейся мощной артиллерией, и в основном законченное к 1872 году. Для вооружения русских береговых укреплений учёным артиллеристом штабс-капитаном Н. В. Маиевским создана была 60-фунтовая (197-мм) крепостная чугунная пушка обр. 1857 года .

Опыт, приобретённый при обороне Порт-Артура (1904) в годы русско-японской войны , был использован при сооружении такого мощнейшего военно-морского фортификационного сооружения как Владивостокская крепость (1889—1918), оставшегося незаконченным. С конца XIX века, и вплоть до революции 1917 года, производились работы по реконструкции оборонительных укреплений Свеаборга. При этом активно использовался не только иностранный опыт, но и передовые наработки российских инженеров и архитекторов, применялись принципиально новые строительные материалы.

Устанавливавшееся на бастионах и в капонирах вооружение по возможности заменялось современными дальнобойными артиллерийскими системами, получавшими более совершённые станки и системы наведения, такими как 152-мм пушка Канэ , 42-линейная крепостная пушка Круппа и 9-дюймовая крепостная мортира системы Н. В. Маиевского, изготовлявшаяся на Пермском пушечном заводе .

К началу XX века только на Балтике Россия имела 5 морских крепостей: Кронштадт, Либава , Усть-Двинск , Выборг и Свеаборг. При формировании ТАОН в годы Первой мировой войны приоритет отдавался морским офицерам-артиллеристам.

После революции и Гражданской войны практически все береговые фортификационные сооружения военно-морских сил царской России, а также сопутствовавшая им инфраструктура , военная техника и вооружение, перешли Советскому Союзу и его РККФ . В начале 1930-х годов начался процесс восстановления их боевой готовности, предусматривавший, в числе прочего, перевооружение новой артиллерией, оптическими системами и средствами связи. В частности, на важнейших участках системы береговой обороны Севастополя, а также Прибалтики и Дальнего Востока, устанавливались щитовые установки 100-мм корабельных орудий Б-24, полубашенные установки 130-мм корабельных орудий Б-13 и башенные одно- и двухорудийные установки МО-1-180 и МБ-2-180, оснащавшиеся новыми 180-мм морскими пушками Б-1-К и Б-1-П . На мысе Херсонес под Севастополем дополнительно введена была в строй заложенная ещё в 1913 году береговая артиллерийская батарея-35 , состоявшая из двух двухорудийных башенных установок БЛ-10, вооружённых 305-мм корабельными пушками .

В 1930-е годы советской военной промышленностью освоено также было производство мощных железнодорожных артиллерийских установок ТМ-1-14 , ТМ-2-12 , ТМ-3-12 и ТМ-1-180 , оснащавшихся доставшимися в наследство от императорского флота дальнобойными 14-ти дюймовыми (356-мм) и 12-ти дюймовыми (305-мм) орудиями , 180-мм морскими орудиями Б-1-К и Б-1-П, а также передвижными установками СМ-4-1, вооружавшимися 130-мм корабельными орудиями Б-13. В частности, в 1932-1936 годах из построенных на Металлическом заводе на базе 305-мм орудий списанных черноморских броненосцев «Евстафий» и «Иоанн Златоуст» шести транспортёров ТМ-2-12 сформированы были 6-я, 7-я и 8-я железнодорожные батареи, отправленные на Дальний Восток, где они существенно усилили береговую оборону в условиях возможного нападения флота милитаристской Японии .

В предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны была построена мощная береговая оборона Севастополя, Ленинграда , Владивостока , Мурманска . За некоторыми исключениями (Севастополь), противнику так и не удалось её преодолеть. При этом многие части береговой артиллерии , такие как 30-я и 35-я батареи береговой обороны Черноморского флота , являлись примером стойкости и героизма в ходе боёв с фашистскими захватчиками.

В дни блокады Ленинграда , в частности обороны полуострова Ханко и боях на Лужском рубеже , отличились моряки-артиллеристы 101-й морской железнодорожной артиллерийской бригады .

Проведённая накануне войны частичная реконструкция фортификационных сооружений Владивостокской крепости, в условиях фактического отсутствия полноценной Тихоокеанской группировки РККФ , послужила одной из причин того, что милитаристская Япония так и не решилась вступить в войну против Советского Союза на Дальнем Востоке. Причём по окончании войны, наряду с восстановлением Тихоокеанского флота , военно-техническое переоснащение крепости успешно продолжалось.

С началом « холодной войны » и противостояния СССР блоку НАТО , промышленно развитые государства-члены которого, помимо подводных лодок, обладали мощными надводными морскими группировками, включавшими многочисленные ударные надводные корабли, авианесущие и крупные десантные суда, появилась необходимость создания современных систем береговых морских вооружений, способных противостоять вероятному противнику в ближней морской зоне, защитив от возможного вторжения крупные промышленные центры и важнейшие морские порты.

Если в защите внутренних районов страны, военных объектов, промышленных и культурных центров, в том числе столичных городов, от налётов авиации и ракетных обстрелов преимущественное внимание уделялось созданию системы ПРО и развитию средств ПВО , в том числе мобильных зенитных ракетных систем , прикрывать прибрежные и морские объекты и населённые пункты должны были передвижные береговые ракетные установки, оснащавшиеся передовыми для того времени корабельными ракетными системами.

Уже в 1958 году на вооружение частей береговой обороны ВМФ СССР принят был подвижный ракетный комплекс « Сопка », работа над которым была начата в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 2004—1073 от 1 декабря 1955 года филиалом ОКБ-155-1 (ныне МКБ «Радуга»). Он оснащался дозвуковой противокорабельной авиационной крылатой ракетой КС-1 «Комета» , имевшей дальность полёта около 90 км. Главным недостатком его, помимо недостаточной дальности и высокого КВО самой ракеты, являлось то, что устанавливалась она не на самоходной, а на буксируемой пусковой установке. Потому в 1962 году, в соответствии с новым постановлением Совмина СССР № 903—378 от 16 августа 1960 года , на базе сверхзвуковой оперативно-тактической противокорабельной ракеты П-35 был разработан более совершенный противокорабельный ракетный комплекс « Редут », принятый на вооружение ВМФ в 1966 году. Обладая в ранней версии дальностью свыше 200, а в модернизированной 460 км , он способен был прикрыть на значительной протяжённости важнейшие береговые объекты.

В 1978 году к нему прибавился ракетный комплекс « Рубеж », имевший меньшую дальность поражения около 80 км, но оснащённый уже не одной, а двумя дозвуковыми крылатыми ракетами П-15 «Термит» на мобильной пусковой установке, где дополнительно монтировалась ещё и РЛС 3Ц51 «Гарпун», а также газотурбинная станция электропитания. В комплексе с БРК «Редут», зенитными установками, пограничными кораблями и авиацией морской разведки, такая система в течение многих лет надёжно защищала морские рубежи СССР.

Наряду с мобильными ракетными, велась работа и над созданием комплексов стационарных, неподвижность и уязвимость для поражения вероятным противником позиций которых компенсировались высоким уровнем защиты. В 1954 году в ОКБ-52 под руководством В. Н. Челомея началась разработка берегового подземного комплекса « Утёс » с крылатыми ракетами С-2, специально для размещения которого в 1955 году в Крыму, в районе мыса Айя, началось строительство «Объекта 100». Первый дивизион комплекса под Балаклавой был принят на вооружение Черноморского флота 30 августа 1957 года. Вскоре на боевое дежурство встал второй дивизион у с. Резервное, а затем аналогичный комплекс («Объект-101») был размещён на острове Кильдин в Баренцевом море . В 1972 году крымский ракетный комплекс был переоснащён более совершенными крылатыми ракетами П-35Б , а в 1976 году такие же ракеты получили дивизионы на Кильдине.

С развалом Советского Союза, в рамках общей деградации лишившегося необходимого финансирования военно-морского флота, начался неуклонный процесс сокращения боевой мощи и технического оснащения его береговых войск, приостановленный в начале 2000-х годов. Своевременно принятые неотложные меры, включавшие подготовку военных специалистов, привлечение конструкторских и инженерных кадров и использование передовых научных технологий, позволили не только сохранить, но и значительно усилить береговую оборону страны, обладающей самыми протяжёнными в мире морскими границами.

С начала 2000-х годов началось мелкосерийное производство 130-мм береговых противокорабельных артиллерийских комплексов «Берег» , разработанных ещё в 1988 году. С 2008 года на вооружение частей береговой обороны ВМФ России стали поступать подвижные ракетные комплексы « Бал » с высокоточными дозвуковыми противокорабельными ракетами Х-35 с дальностью полёта 130 км (в модернизированной версии 260 км), а с 2010 года флот стал получать на вооружение ещё более мощные ракетные комплексы « Бастион », оснащавшиеся высокоточными сверхзвуковыми противокорабельными ракетами « Оникс » с дальностью полёта свыше 300 км, способные прикрывать побережье на протяжённости до 600 км.

Несмотря на постановку на боевое дежурство новейших ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», на вооружении береговых частей российского ВМФ сохранено было некоторое количество советских береговых ракетных систем, особенно БРК «Редут», имеющего большую дальность поражения. В настоящее время ведётся работа над модернизацией действующих и разработкой более совершённых перспективных ракетных комплексов. В частности, на Международном военно-морском салоне «МВМС-2019» впервые был представлен облегчённый вариант берегового ракетного комплекса «Бал» — БРК «Рубеж-МЭ» на шасси КАМАЗ . На 2020 год запланировано перевооружение стационарного берегового ракетного комплекса «Утёс» в Крыму новыми ракетными системами .

В 2020 году в боевом составе ВМФ были сформированы мотострелковая дивизия и береговая ракетная бригада .

Начальник Береговых войск — генерал-майор

Бо́льшая часть подразделений БВ ЧФ на территории полуострова Крым входят в состав 22-го армейского корпуса Черноморского флота

Начальник Береговых войск — полковник Игорь Сварковский.

Часть из них входит в состав 11-го армейского корпуса Балтийского флота. 336-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты находится в оперативном подчинении штаба флота .

Начальник береговых войск — генерал-лейтенант Андрей Гущин , Герой России

Начальник Береговых войск — с января 2015 года генерал-лейтенант Дмитрий Краев

Воинские звания военнослужащих — войсковые (не корабельные), за исключением рядового состава:

| Призывной и контрактный состав береговых войск ВМФ | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Матросы | Сержанты и старшины | Прапорщики | ||||||

|

Погоны к

повседневной

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Звание → | Матрос | Старший матрос |

Младший

сержант |

Сержант |

Старший

сержант |

Старшина | Прапорщик |

Старший

прапорщик |

|

Погоны к

полевой форме одежды |

|

|

|

|

|

|

|

|

| Офицерский состав береговых войск ВМФ | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Младшие офицеры | Старшие офицеры | Высшие офицеры | ||||||||||

|

Погоны к

повседневной

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

| Звание → | Мл. лейтенант | Лейтенант | Ст. лейтенант | Капитан | Майор | Подполковник | Полковник | Генерал-майор | Генерал-лейтенант | Генерал-полковник | ||

|

Погоны к

полевой

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Основным вооружением Береговых войск ВМФ РФ являются береговые противокорабельные ракетные и артиллерийские комплексы. Помимо этого имеются подразделения морской пехоты и мотострелков с общевойсковым вооружением.