Interested Article - История Трансильвании

- 2021-02-01

- 1

Трансильвания — историческая область в центральной части Румынии. Она была частью Дакии (I—II века н. э.), Римской Дакии (II—III века), гуннской империи (IV—V века), государства гепидов (V—VI века), Аварского каганата (VI—IX века) и Первого Болгарского царства (IX век). В конце IX века западная Трансильвания была захвачена венграми , а затем она стала частью Королевства Венгрия, образованного в 1000 году . После битвы при Мохаче в 1526 году регион принадлежал Восточно-Венгерскому королевству , из которого выделилось княжество Трансильвания . В течение большей части XVI—XVII веков княжество было вассалом Османской империи, одновременно считаясь и вассалом империи Габсбургов . В 1690 году Габсбурги завладели Трансильванией как частью земель венгерской короны . После 1711 года Габсбурги укрепили свою власть в Трансильвании, и трансильванские князья были заменены имперскими наместниками . После Австро-венгерского соглашения 1867 года автономный статус Трансильвании был ликвидирован, и она была включена в состав Королевства Венгрии ( Транслейтании ) в составе Австро-Венгерской империи . После Первой мировой войны Трансильвания вошла в состав Румынии. В 1940 году Северная Трансильвания вернулась в состав Венгрии в результате Второго Венского арбитража , но была возвращена Румынией после окончания Второй мировой войны.

Благодаря своей разнообразной истории население Трансильвании этнически, лингвистически, культурно и религиозно разнообразно. С 1437 по 1848 год политическая власть в Трансильвании была разделена между венгерским дворянством, немецкими бюргерами и представителями секеев (венгерской этнической группы). Население состояло из валахов , венгров (в основном секеев) и немцев. Большая часть нынешнего населения — румыны , но крупные меньшинства (в основном венгры и цыгане ) сохраняют свои традиции . Трансильванские саксы составляют около одного процента населения, а австрийское и немецкое влияния заметны в архитектуре и городском ландшафте большей части Трансильвании.

Историю региона можно проследить по религии его жителей. Большинство румын в Трансильвании относятся к православной вере, но с XVIII века румынская греко-католическая церковь также имела существенное влияние. Венгры в основном принадлежат к римско-католической или реформаторским церквям, есть и унитарии . Трансильванские саксы в основном лютеране , однако дунайские швабы являются католиками. Союз баптистов Румынии является вторым по величине в Европе; адвентисты седьмого дня получили распространение с 1989 года .

Древняя история

Часть Дакии

Геродот упоминал о народе агафирсов , который жили в Трансильвании в V веке до нашей эры. Он описал их как богатых людей, любивших носить золотые украшения . Геродот также утверждал, что агафирсы имели общих жён, поэтому они все приходились друг другу братьями .

Царство Дакия сформировалось не позднее начала II века до н. э. под властью царя Орола . При Буребисте , современнике Юлия Цезаря , царство достигло своего максимального могущества. Области, в настоящее время составляющие Трансильванию, были политическим центром Дакии.

Даки часто упоминаются Августом , при котором они были вынуждены признать римское господство. Тем не менее, даки не были покорены и в более поздние времена пересекли замёрзший Дунай в течение зимы и опустошили римские города в недавно приобретённой римской провинции Мёзия .

Даки построили несколько важных укреплённых городов, среди них Сармизегетуза (близ нынешней Хунедоары ). Они были разделены на два класса: аристократию ( tarabostes ) и простых людей ( comati ).

Римская Дакия

Расширение Римской империи на Балканах привело даков к открытому конфликту с Римом . Во время правления Децебала даки были вовлечены в несколько войн с римлянами в 85-89 годах н. э. После двух поражений римляне получили преимущество, но были вынуждены заключить мир из-за поражения Домициана от маркоманнов . В результате даки остались независимыми, но должны были платить ежегодную дань императору. Децебал некоторое время соблюдал условия мира, но вскоре поднял новое восстание и разграбил римские колонии за Дунаем.

В 101 году император Траян начал новую военную кампанию против даков, которые включила в себя осаду Сармизегетузы и оккупацию части государства даков. Децебал был оставлен в качестве правителя под римским протекторатом. Три года спустя даки восстали и уничтожили римские войска в Дакии. В 106 году император Траян вновь собрал войска во второй войне против Дакии. В отличие от первого конфликта, вторая война представляла собой серию стычек, которые дорого обошлись римлянам. Однако в конце концов Рим победил и покорил Дакию. Битва за Сармизегетузу состоялась в начале лета 106 года . Даки отразили первую атаку, но городской водопровод был уничтожен. Город охватил огонь, столбы святилищ были вырублены, и система укреплений разрушена. Тем не менее, война продолжалась. Благодаря предательству Басилиса (доверенного лица Децебала) римляне нашли казну Децебала в реке Штрей (по оценкам Каркопино , 165,5 т золота и 331 т серебра). Последний бой с армией царя даков состоялся в Поролиссуме (Мойград).

Культура даков воспитывала солдат не страшащимися смерти, и войну они воспринимали как главное веселье в жизни. В своём отступлении к горам Децебал преследовала римская конница во главе с Тиберием Клавдием Максимом . Дакская вера в Залмоксиса разрешала самоубийство в крайнем случае, чтобы избежать боли и страданий, и даки, выслушав последнее обращение Децебала, покончили с собой. Только царь попытался скрыться в надежде, что сможет найти в горах и лесах возможности возобновить борьбу, но римская конница следовала за ним неотступно. Едва избежав плена, Децебал покончил с собой, перерезав себе горло мечом (серпом). Его смерть сцена изображена на колонне Траяна.

Историю дакской войны написал Дион Кассий .

Послеримский период

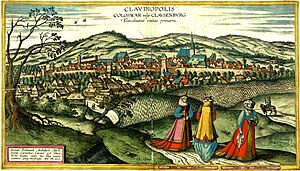

Римляне начали разработку золотых шахт в провинции и построили подъездные дороги и крепости (например, Абруд ), чтобы защитить их. В регионе сложились мощная инфраструктура и экономика, основанная на сельском хозяйстве, животноводстве и добыче полезных ископаемых. Колонисты из Фракии, Мёзии, Македонии, Галлии, Сирии и других римских провинций были переселены в регион, чтобы развивать хозяйство и заселить города Апулум (ныне Алба-Юлия ) и Напока (ныне Клуж-Напока ).

Даки часто восставали, особенно после смерти Траяна. Сарматам и бурам было разрешено поселиться в Дакии после неоднократных столкновений между даками и римской администрацией. В течение III века растущее давление со стороны вестготов заставило римлян отказаться от Дакии.

В 271 году римский император Аврелиан эвакуировал римское население из Дакии и расселил его за Дунаем во вновь созданной провинции Дакия Аврелиана. Отказ от Дакии Траяна упоминается историком Евтропием в Liber IX его сочинения Breviarum :

В провинции Дакия, который сформировал Траян за Дунаем, он сдался... Римских граждан, покинувших города и земли Дакии, он поселил в глубине Мёзии, назвав область Дакией. Тем самым образовалось две Дакии - одна в Мёзии, с правой стороны Дуная, другая - потерянная Дакия Траяна, на левом.

Евтропий, Breviarium historiae romana – Liber IX, XV

Часть населения региона говорила на народной латыни . О культуре дако-христианского (прото-румынского) населения рассказывают археологические находки IV—VII веков, в том числе римские монеты, артефакты (например, Бьертанский дар ) .

Перед тем, как переселять своих колонистов из Дакии, римляне договорились с готами о том, что Дакия формально останется римской территорией, с сохранением нескольких римских форпостов к северу от Дуная. Тервинги , вестготское племя, обосновались в южной части Трансильвании, а остготы — в Понтийско-Каспийской степи , на побережье .

Около 340 года Вульфила принёс в регион арианство , и вестготы и другие германские племена, населявшие регион, стали арианами.

Средние века

Раннее Средневековье: Великое переселение народов

Вестготы были в состоянии защищать свою территорию около столетия против гепидов , вандалов и сарматов , однако не смогли сохранить римскую инфраструктуру региона. Золотые шахты Трансильвании оставались заброшенными в течение всего раннего средневековья.

К 376 году новая волна переселенцев — гуннов — достигла Трансильвании, вызвав их конфликт с вестготами. В надежде найти убежище от гуннов Фритигерн (лидер вестготов) обратился к римскому императору Валенту , чтобы иметь возможность поселиться на южном берегу Дуная. Однако разразился голод, и Рим был не в состоянии обеспечить новых поселенцев пищей или землёй. В результате вестготы восстали против римлян, война шла в течение нескольких лет.

Гунны боролись с аланами , вандалами и квадами , оттесняя их к границам Римской империи. Паннония стала центром владений гуннов во время правления Аттилы (435—453) .

После смерти Аттилы гуннская империя распалась. В 455 году гепиды (под властью царя Ардариха ) завоевали Паннонию и в течение двух веков осваивали земли Трансильвании . В 567 году гепидов атаковали лангобарды и авары . Лишь немногие гепиды смогли укрыться на землях Баната и вскоре были ассимилированы аварами.

К 568 году авары во главе с каганом Баяном основали каганат в Карпатском бассейне, который просуществовал 250 лет. В этот период славяне смогли осесть в Трансильвании. Аварский каганат пришёл в упадок с расцветом франкской империи Карла Великого: после войны между двумя государствами в 796—803 годах авары были разбиты. Трансильванские авары были покорены болгарами хана Крума в начале IX века. Трансильвания и восточная Паннония были включены в Первое болгарское царство .

В 862 году князь Ростислав Моравский восстал против франков и силами мадьярских наёмников добился независимости. Это было первое появление кочевников-мадьяр в Карпатском бассейне . Под давлением болгар и печенегов мадьяры перешли Карпаты около 896 года и заняли местность без существенных сопротивления. Согласно традиции XI века, во главе мадьярской орды стоял князь Алмош, вступивший в Трансильванию в 895 году . Это подтверждается в русских источниках XI века, в которых указано, что мадьяры (венгры) переселились в Карпатский бассейн, пройдя через Киев . По мнению сторонников дако-румынской теории непрерывности, Трансильвания была заселена валахами во время венгерского завоевания . Год завоевания Трансильвании неизвестен. Самые ранние мадьярские артефакты, найденные в регионе, датированы первой половиной X века . Монета времён герцога Бертольда Баварского указывает на то, что трансильванские мадьяры участвовали в западных военных кампаниях . Несмотря на тяжёлое поражение в 955 году в битве на реке Лех , набеги мадьяр на Западную Европу и Балканский полуостров продолжались до 970 года .

Венгерское завоевание

В Gesta Hungarorum (лат. «Деяния венгров»), средневековом произведении, написанном анонимным автором в конце XII века (через 300 лет после венгерского завоевания, которое началось в 895—896 годах) упомянут вождь влахов в Трансильвании по имени Гелу, с его столицей в Добоке. Он был побеждён одним из семи венгерских герцогов, по имени «Töhötöm» («Tuhutum» в оригинальной латыни, также известный как «Tétény»). Венгерские историки утверждают, что Гелу был выдуманным персонажем, олицетворением легендарного врага венгерских благородных семей, о которых писал автор хроники, а его имя было образовано от названия деревни «Gelou» (венгерский: «Gyalu»).

Ещё одним легендарным лидером Трансильвании был Глад. По данным «Gesta Hungarorum», он был воеводой из Видина , который управлял территорией Баната в Видинской области южной Трансильвании. Глад, как было указано, имел власть над славянами и влахами. Венгры послали армию против него, подчинив население между реками Муреш и Тимиш . Когда венгры попытались пересечь Тимиш, Глад напал на них с армией, которая включала куман , болгар и влахов. На следующий день Глад был разбит венграми. Румынская историография утверждает, что венгерское нападение на земли Глада произошло в 934 году ; однако венгерская историография считает само это событие фиктивным. Ахтум был герцогом Баната и последним правителем, который противостоял созданию Королевства Венгрия в XI веке. Он потерпел поражение от Иштвана I .

Менуморут описывается в «Gesta Hungarorum» как герцог хазар между реками Муреш и Сомеш . Он отказался в 907 году передать венгерскому правителю свои земли между рекой Сомеш и предгорьями. В ходе переговоров с послами венгров он сослался на покровительство византийского императора Льва VI Мудрого .

Венгры осадили цитадель Зотмар (румынский Сату-Маре , венгерский Шатмар) и замок Менуморута в Бихаре, добившись победы над ним. По поводу самого Менуморута, «Gesta Hungarorum» указывает, что он женился на женщине из династии Арпадов . Его сын Такшонь стал правителем мадьяр и отцом Михая и Гезы (чей сын Вайк стал первым королём Венгрии в 1001 году , приняв имя Иштван I ).

Историк Курт Хоредт относит завоевание венграми Трансильвании к X—XIII векам. В его теории венгерского завоевания Трансильвании выделено пять этапов:

- «1-й» — около 900 года , до реки Малый Сомеш

- «2-й» — около 1000 года , долина Малого Сомеша и среднее и нижнее течение реки Муреш

- «3-й» — около 1100 года , пока река Большая Тырнава

- «4-й» — около 1150 года , до линии реки Олт

- «5-й» — около 1200 года , до Карпатских гор

В составе Венгерского королевства

Высокое средневековье

В 1000 году Иштван I , великий князь венгерских племён, был признан Папой римским и братом его жены Гизелы, императором Священной Римской империи Генрихом II , королём Венгрии. Хотя Иштван поднял знамя христианизации венгров, он не стал объявлять войну язычеству, опасаясь за целостность своего королевства. Попытки Иштвана контролировать все венгерские племенные территории привели к войнам, в том числе со своим дядей по материнской линии Дьюлой (вождём в Трансильвании, вторым по значимости правителем в венгерской племенной конфедерации) . В 1003 году Иштван вступил с армией в Трансильванию, и Дьюла сдался без боя. Это сделало возможным организацию трансильванского католического епископата (с Дьюлафехерваром в качестве епископской кафедры), которая была завершена в 1009 году , когда епископ Остии (как папский легат) посетил Иштвана и одобрил епархиальную организацию . В 1018 году Иштван разбил Ахтума, правителя земель в нижнем течении реки Муреш. Согласно хронике «Chronicon Pictum», Иштван также победил легендарного Кеана, правителя болгар и славян на юге Трансильвании .

В течение XII века в восточной и юго-восточной части Трансильвании стали обосновываться секеи — венгроязычное племя. В XII—XIII веках районы на юге и северо-востоке региона также стали осваивать немецкие колонисты — трансильванские саксы . «Siebenbürgen» (немецкое название Трансильвании, «Семиградье») происходит от семи главных укреплённых городов, основанных трансильванскими саксами. Немецкое влияние стало более заметным, когда в начале XIII века, король Венгрии Андраш II призвал Тевтонский орден , чтобы защитить Трансильванию и область Цара-Бырсей от набегов половцев. После того, как орден расширил свою территорию за пределы Трансильвании без разрешения, Андраш изгнал рыцарей в 1225 году .

В 1241 году Трансильвания пострадала во время монгольского вторжения в Европу. Гуюк вторгся в Трансильванию через перевал Ойтуз, в то время как Субэдэй атаковал на юге, с перевала Мехедия на Оршову . В то время как Субэдэй продвинулся на север, чтобы встретиться с Батыем , Гуюк напал на Сибиу , чтобы помешать трансильванской знати прийти на помощь венгерскому королю Беле IV . Бистрица, Клуж-Напока и трансильванская равнина были разорены монголами, как и серебряные рудники в Родне. Отдельные монгольские силы разгромили западных половцев возле реки Сирет в Карпатах. В период нашествия население Трансильвании сократилось на 15-50 %.

Половцы в этот период приняли католичество и после поражения от монголов искали убежища в центральной Венгрии. Елизавета , половецкая принцесса, вышла замуж за Иштвана V в 1254 году .

Ногай возглавлял вторжение в Венгрию с ханом Тула-Бугой . Ногай привёл армию, которая разорила Трансильванию, разграбив Регин , Брашов и Быстрицу. Тула-Буга возглавил отряды в северной Венгрии, где он был остановлен сильным снегопадом в предгорьях Карпат. Он был разбит возле Пешта королевской армией Ласло IV и попали в секейскую засаду при отступлении.

Первые письменные источники о валашских поселениях в регионе датируются XIII веком. Первым поселением стал городок «Olahteluk» (1283) в Бихаре . «Земля румын» [ источник не указан 1148 дней ] («Terram Blacorum») была образована в Фэгэраше , и эта область упоминалась под названием «Olachi» в 1285 году .

Власть в Трансильвании находилась в руках воеводы, назначаемого венгерским королём. Трансильвания окончательно оформилась как воеводство после 1263 года , когда были ликвидированы вольности графов Сольнока (Добоки) и Албы. Воевода контролировал семь комитатов . В соответствии «Chronica Pictum», первым воеводой Трансильвании был Золтан Эрдойлю, родственник короля Иштвана.

Тремя наиболее важными чиновниками Трансильвании XIV века были воевода, епископ Трансильвании и аббат Колошмоностора (на окраине города Клуж-Напока ). Как и в остальной части Венгерского королевства, высшим слоем общества в регионе была аристократия (знать и священнослужители): изначально этнически разнородная, она всё больше объединялась вокруг венгерского ядра. Документом, предоставляющим привилегии аристократии, была Золотая булла 1222 года, выданная королём Андрашем II . Остальная часть общества была основана на этническом принципе. Трансильванским саксам, обосновавшимся на юге Трансильвании в XII—XIII веках, были предоставлены льготы в 1224 году . Секеи и валахи не считались колонистами в Трансильвании и получили только частичные привилегии. В то время как секеи укрепили свои привилегии, распространив их на всю свою этническую группу, валахи с трудом сохраняли свои привилегии в определённых областях («Terrae Vlachorum») и теряли свои земли. Тем не менее, когда король (или воевода) созывал общее собрание Трансильвании («Congregatio») в течение XIII—XIV веков, в нём принимали участие все четыре сословия: аристократия, саксы, секеи и валахи.

Позднее Средневековье

После 1366 года валахи постепенно утратили свои права на земли и были исключены из трансильванских собраний. Главная причина этого заключалась в религии: во время кампании прозелитизма Людовика I привилегированный статус был признан несовместимым с целостностью государства. В своём Турданском указе 1366 года король Венгрии определил, что главным критерием отнесения к знати отныне является принадлежность к Римско-католической церкви, таким образом, исключив православных валахов. Дворянство получало права собственности на землю и людей путём специального документа, выдаваемого королём, и валашская социальная элита лишилась таких бенефициев. Не имея собственности и официального статуса в качестве землевладельцев, лишённая привилегий как раскольники, валашская элита уже не могла участвовать в деятельности собраний.

В 1437 году венгерские и валашские крестьяне, мелкая знать и горожане Коложвара (Клаузенбург, ныне Клуж-Напока ), во главе с Анталом Надем, восстали против своих феодальных хозяев и провозгласили своё собственное право земельной собственности («universitas hungarorum et valachorum» — «владения венгров и валахов»). Для подавления восстания венгерское дворянство в Трансильвании, саксонские бюргеры и секеи образовали Союз трёх наций . К 1438 году восстание было подавлено. С 1438 года политическая система была основана на Союзе трёх наций, и общество регулировалось этими тремя сословиями: дворянством (в основном венграми), секеями и саксонскими бюргерами. Направленный против крестьян, Союз ограничил число поместий.

Хотя православным валахам не разрешалось местное самоуправление, как секеям и саксам в Трансильвании и половцам и языгам в Венгрии, валашский правящий класс («Nobilis kenezius») имел те же права, что и венгерский «Nobilis conditionarius». Но после Турданского указа в Трансильвании единственным способом оставаться (или стать) членом дворянства был переход в католицизм. Чтобы сохранить свои позиции, некоторые валашские семьи обратились в католичество (Хуньяди/Корвин, Билкеи, Илошваи, Драгффи, Данфи, Добози и др.). Некоторые достигли высоких чинов: Николаус Олахус стал архиепископом Эстергома , а сын наполовину валаха Яноша Хуньяди Матвей Корвин стал королём Венгрии.

Тем не менее, большинство валахов не перешли в католичество и не были политически представлены до XIX века. Они были лишены своих прав и жили в условиях сегрегации (например, им не разрешалось строить или покупать дома в городах, строить каменные церкви или обращаться в суд). Например, если венгр обвинялся в грабеже, то его могли оправдать, если в его пользу присягнут судья его села и три честных человека, в то время как от валаха требовались клятвы главы села, четырёх валахов и трёх венгров (1542). Венгерский крестьянин мог быть наказан после того, как будет обвинён семью людьми, заслуживающими доверия, в то время как валашский — после обвинений со стороны только трёх людей (1554).

В XV веке стало ясно, что целью османского султана Мурада II является не просто закрепление на Балканах и запугивание венгров, но покорение Венгрии. Ключевой фигурой в Трансильвании в это время был Янош Хуньяди . Хуньяди был награждён рядом поместий, став одним из главных землевладельцев в Венгрии и получив место в королевском совете. После того, как он поддержал кандидатуру Владислава III Польского на венгерский престол, Хуньяди был награждён в 1440 году капитанством крепости Нандорфехервар ( Белград ) и воеводством Трансильвания. Его последующие военные подвиги (он считается одним из самых выдающихся полководцев Средневековья) против Османской империи принесли ему пост регента Венгрии в 1446 году и папское признание в качестве князя Трансильвании в 1448 году .

Новое время

Автономное княжество

Когда основная венгерская армия и король Людовик II были разбиты турками в 1526 году в битве при Мохаче , Янош Запольяи , воевода Трансильвании, противник занятия венгерского престола Фердинандом Австрийским (впоследствии император Фердинанд I ), выдвинул свою кандидатуру на престол. Когда Янош был избран королём Венгрии, другая сторона признала Фердинанда. В ходе последовавшей борьбы Запольяи поддержал султан Сулейман I , который (после смерти Запольяи в 1540 году ) явился в центральную Венгрию, чтобы защитить сына Запольяи Яноша II . Янош Запольяи основал Восточно-Венгерское королевство (1538—1570), из которого возникло княжество Трансильвания . Княжество было создано после подписания Шпайерского договора в 1570 году Яношем II и императором Максимилианом II . Согласно договору, княжество Трансильвания номинально оставалась частью Королевства Венгрии .

Габсбургская Австрия контролировала Королевскую Венгрию , которая состояла из графств вдоль австрийской границы, Верхнюю Венгрию и некоторую часть северо-западной Хорватии . Турки присоединили центральную и южную Венгрию .

Трансильвания стала полунезависимым государством под контролем Османской империи (княжество Трансильвания), где венгерские князья , платившие туркам дань, пользовались относительной автономией , а австрийцы и турки соперничали за господство почти два столетия. Регион теперь был вне пределов досягаемости католической религиозной власти, что позволило процветать проповедям лютеран и кальвинистов. В 1563 году Джорджо Бландрата был назначен придворным врачом, его радикальные религиозные идеи повлияли на молодого короля Яноша II, и кальвинистский епископ Ференц Давид, в конечном счёте, добился его перехода в унитаризм .

Трансильвания управлялась князьями и Сеймом (парламентом). в котором были представлены три сословия: венгерская элита (в основном этнические венгры, дворянство и духовенство), саксы (немецкое бюргерство) и секеи .

Семья Батори, пришедшая к власти после смерти Яноша II в 1571 году , правила Трансильванией в качестве князей под властью турок (и недолго под властью Габсбургов) до 1602 года . Стефан Баторий , венгерский католик, который позже стал королём Польши, пытался сохранить религиозную свободу, предоставленную Турданским эдиктом, но интерпретировал это обязательство в более узком смысле. Позднее Трансильвания (под властью Жигмонда Батори ) вступила в Долгую войну , которая началась как христианский союз против турок.

Князь Валахии Михай Храбрый получил контроль над Трансильванией (при поддержке секеев) в октябре 1599 года после битвы при Шелимбаре, в котором он нанёс поражение армии Андраша Батори . Батори был убит секеями, которые надеялись восстановить свои старые привилегии с помощью Михая. В мае 1600 года Михай получил контроль над Молдавией, объединив три княжества — Валахию, Молдавию и Трансильванию (три основных регионах современной Румынии). Михай рассадил валашских бояр в некоторых государственных учреждениях, но не мешал сословиям и искал поддержку со стороны венгерского дворянства. Несмотря на своё происхождение, Михай, заняв Трансильванию, не предоставил прав валашским жителям (которые были в основном крестьянами, но составляли более 60 % населения), вместо этого он поддерживал венгерскую, секейскую и саксонскую знать, подтвердив их права и привилегии . В 1600 году он потерпел поражение от Джорджо Басты (капитана Верхней Венгрии) и передал молдавские владения полякам. Присягнув императору Рудольфу II в Праге (столице Германии), Михай был вознаграждён за свою службу . Он вернулся и помог Басте в битве при Гурушло в 1601 году . Однако правление Михая не продлились долго — он был убит валлонскими наёмниками под командованием Басты в августе 1601 года .

После поражения при Миришло трансильванские землевладельцы присягнули на верность Габсбургам. Баста покорил Трансильванию в 1604 году , положив начало террору, направленному на возвращение княжества к католицизму. Период между 1601 (убийством Михая Храброго) и 1604 годами был самым трудным для Трансильвании после монгольского нашествия, анонимный саксонский автор назвал его «Misericordia dei quod non-consumti sumus» — «Только Божья милость спасла нас от уничтожения».

В 1604—1606 годах бихарский магнат, кальвинист Иштван Бочкаи провёл успешную восстание против австрийского господства. Он был избран князем Трансильвании 5 апреля 1603 года и князем Венгрии два месяца спустя.

Двумя главными достижениями короткого правления Бочкаи (он умер 29 декабря 1606 года ) были Венский договор (23 июня 1606) и Житваторокский мир (ноябрь 1606). По Венскому договору Бочкаи получал религиозную свободу, возвращение всех конфискованных земель, отмену всех «неправедных» решений, полную амнистию для всех венгров в Королевской Венгрии и признание в качестве независимого суверенного князя расширенной Трансильвании. Житваторокский мир закончил войну между Австрией и турками и был заключён при посредничестве Бочкаи.

Князь Габор Бетлен (правил с 1613 до 1629) противостоял усилиям императора притеснять протестантов, чем завоевал репутацию за рубежом. Он вёл войну с императором трижды, был дважды провозглашён королём Венгрии и получил подтверждение Венского договора для протестантов (и семь дополнительных округов в северной Венгрии для себя) по Никольсбургскому миру, подписанному 31 декабря 1621 года . Преемник Бетлена Дьёрдь I Ракоци был столь же успешен: его главным достижением стало Линцский мир ( 16 сентября 1645 ), последний политический триумф венгерского протестантизма, по которому император был вынужден подтвердить статьи Венского договора. Бетлен и Ракоци покровительствовали образованию и культуре, и их правление было названо Золотой эрой Трансильвании. Они тратили большие деньги на свою столицу Алба-Юлию (Дьюлафехервар, Вайссенбург), которая стала главным оплотом протестантизма в Центральной Европе. В это время Трансильвания была одной из немногих европейских стран, где жили католики, кальвинисты, лютеране и унитарии во взаимной терпимости. Православные, однако, не были признаны в качестве официальной конфессии.

Этот Золотой век (и относительная независимость) Трансильвании закончилась при Дьёрде II Ракоци . Князь, претендуя на польскую корону, в союзе со Швецией вторгся в Польшу в 1657 году , несмотря на угрозы со стороны турок. Ракоци потерпел поражение в Польше, а его армия попала в татарский плен. Последовал период хаоса, быстрой смены князей, борющихся друг с другом. Ракоци не пожелал отречься от власти, несмотря на турецкие угрозы военного нападения. Для решения политической ситуации турки прибегали к военной мощи. Нашествия на Трансильванию крымских татар, последовавшая за этим потеря территорий (в частности, Варада в 1660 году ), сокращение численности населения — всё это толкнуло князя Яноша Кемени провозгласить независимость Трансильвании от турок в апреле 1661 года и обратиться за помощью к Габсбургам. Однако тайное соглашение между Габсбургами и турками помешало Габсбургам вмешаться. Поражение Кемени в борьбе с турками и приход к власти ставленника турок Михая I Апафи символизировали подчинённость Трансильвании туркам на правах вассалитета.

Под властью Габсбургов

После поражения Османской империи в битве при Вене в 1683 году Габсбурги стали предъявлять свои права на Трансильванию. В дополнение к укреплению центрального правительства и администрации, они способствовали Римско-католической церкви в качестве объединяющей силы и инструмента ослабления влияние протестантской знати. Создавая конфликт между протестантами и католиками, Габсбурги надеялись ослабить землевладельцев. Они также пытались убедить православных священнослужителей присоединиться к униатской (греко-католической) церкви, которая приняла четыре ключевые момента католической доктрины и признала папскую власть, сохранив при этом православные обряды и традиции. Император Леопольд I распорядился объединить православную церковь Трансильвании с Римско-католической церковью путём создания румынской греко-католической церкви [ источник не указан 1148 дней ] .

С 1711 года австрийский контроль над Трансильванией был консолидирован, и трансильванских князей заменили имперские наместники . В 1765 году было провозглашено образование Великого княжества Трансильвания и закрепление автономного статуса Трансильвании в пределах Австрийской империи . Венгерская историография рассматривает этот шаг как формальность .

2 ноября 1784 года в графстве Хунедоара началось восстание во главе с валахами Василе Хория, Ионом Клошкой и Марку Кришаном , распространившееся по всем западным Карпатам. Основные требования повстанцев были связаны с феодальным крепостничеством и отсутствием политического равенства между валахами и другими трансильванскими этническими группами. Восставшие разбили австрийскую армии в Брэдеа 27 ноября 1784 года . Восстание было подавлено 28 февраля 1785 года , Хория и Клошка были колесованы , а Кришан повесился в ночь перед казнью.

В 1791 году валахи ходатайствовали перед императором Леопольдом II о предоставлении религиозного равенства и признании их в качестве четвёртой «нации» в Трансильвании. Трансильванский Сейм отклонил их требования, вернув валахам их маргинальный статус. В начале 1848 года , в рамках Революции 1848 года , венгерский Сейм принял комплексную программу законодательной реформы («Апрельские законы»), которые включали положение о союзе Трансильвании и Венгрии. Трансильванские валахи первоначально приветствовали революцию, полагая, что они выиграют от реформ. Однако их позиция изменилась в связи с оппозицией реформам трансильванских дворян (например, по поводу освобождения крепостных) и нежеланием венгерских революционных лидеров признать валашские национальные интересы. В середине мая валашское собрание в Блаже выпустило собственную революционную программу, призвав к пропорциональному представительству румын в Сейме Трансильвании и прекращению социального и этнического угнетения. Саксы были обеспокоены возможным союзом с Венгрией, опасаясь потери своих привилегий. Когда трансильванский Сейм собрался 29 мая , голосование за союз протолкнули, несмотря на возражения со стороны многих саксонских депутатов. 10 июня император признал голосование Сейма. В сентябре 1848 года ещё одно валашское собрание в Блаже осудило союз с Венгрией и призвало к вооружённому восстанию в Трансильвании. Война началась в ноябре: венгры во главе с польским генералом Бемом выступили против валашских и саксонских отрядов под австрийским командованием. В течение четырёх месяцев Бем вытеснил австрийцев из Трансильвании. Однако в июне 1849 года российский император Николай I ответил на обращение императора Франца Иосифа и отправил российские войска в Трансильванию. После первоначальных успехов в борьбе с русскими, армия Бема была разбита в битве при Темешваре 9 августа , а Венгрия капитулировала.

Австрийцы отвергли предложение о реформировании системы административного управления по этническим критериям (в частности, идею создания провинции для валахов в границах Трансильвании, Баната и Буковины) — они не хотели, чтобы на смену венгерскому национализму пришёл валашский сепаратизм. Тем не менее, они не объявляют себя враждебными по отношению к созданию валашских административных единиц в Трансильвании.

Территория Трансильвании была преобразована в две префектуры во главе с Аврамом Янку и Бутяну. Административные изменения были прекращены, когда венгры во главе с Бемом провели наступление через Трансильванию. При скрытой поддержке российских войск австрийская армия и австрийско-валашская администрация отступили в Валахию и Олтению (оба княжества находились под российской оккупацией). Аврам Янку оставался единственной силой сопротивления: он отступил в дикую местность, начав партизанскую войну с силами Бема, нанося венграм серьёзный ущерб и блокируя путь к Алба-Юлии. Конфликт затянулся на несколько месяцев, но все венгерские попытки захватить горные крепости были отбиты.

В апреле 1849 года Янку встретился с венгерским посланником Йоаном Драгошем (валашским депутатом венгерского парламента). Противник Янку, венгерский командир Имре Хатвани, по-видимому, использовал временное перемирие, вызванное переговорами Янку с Драгошем, чтобы атаковать валахов в Абруде. Тем не менее, Янку и его люди отступили и окружили венгров. 22 мая Хатвани и большая часть его группировки была уничтожена. Лайош Кошут был возмущён действиями Хатвани, которые фактически сорвали мирные переговоры.

Тем не менее, острота конфликт стала слабеть. Люди Янку сконцентрировалась на захвате ресурсов и поставок, нанося ущерб противнику только в ходе мелких стычек. Вмешательство России в июне ещё больше ослабило интенсивность боёв: поляки, сражавшиеся в венгерских революционных отрядах, стали возвращаться на родину, чтобы там противостоять царской армии. Генрих Дембиньский , польский генерал, вёл переговоры о перемирии между Кошутом и валашскими эмигрантскими революционерами. Их лидер Николае Бэлческу и Кошут встретились в мае 1849 года в Дебрецене . Полноценного договора не получилось из-за идеологических разногласий, но Кошут смог убедить Бэлческу стать посредником в переговорах с Янку. Янку согласился с нейтральным статусом в конфликте между Россией и Венгрией, а сами венгерские войска потерпели поражение в июле и капитулировали 13 августа .

После подавления революции Австрия ввела репрессивный режим в Венгрии и Трансильвании и правила непосредственно через военного губернатора, утвердив также в качестве официального языка только немецкий. При этом Австрия отменила Союз трёх наций , предоставив гражданство валахам. Хотя бывшие крепостные получили землю от австрийских властей, зачастую её едва хватало для жизни. Такие условия заставили многие валашские семьи пересечь границу и отправиться в Валахию и Молдавию в поисках лучшей жизни.

В составе Австро-Венгрии

Из-за внешних и внутренних проблем реформы казались неизбежными для обеспечения целостности империи Габсбургов. Крупные австрийские военные поражения (например, в 1866 году в битва при Садове ) заставили австрийского императора Франца-Иосифа начать внутренние реформы. Чтобы усмирить венгерский сепаратизм, император заключил соглашение с Венгрией (Австро-Венгерское соглашение 1867 года), по которому была учреждена двуединая монархия Австро-Венгрия . Две короны управлялись двумя парламентами из двух столиц, с общим монархом и общей внешней и военной политикой. Экономически империя представляла собой таможенный союз. Первым премьер-министром Венгрии стал граф Дьюла Андраши . Старая Конституция Венгрии была восстановлена, и Франц-Иосиф был коронован как король Венгрии.

Реформы способствовали развитию экономики, ВВП на душу населения рос на 1,45 % в год в период с 1870 по 1913 год (для сравнения: в Великобритании — 1,00 %, Франции — 1,06 %, лишь в Германии — 1,51 %). Росли темпы индустриализации и урбанизации. Многие государственные учреждения и современная административная система Венгрии были созданы в этот период. Тем не менее, в результате Австро-Венгерского соглашения особый статус Трансильвании был ликвидирован — она стала провинцией под властью венгерского Сейма. Румыны Трансильвании попали под гнёт венгерской администрации, проводившей политику мадьяризации . Трансильванские саксы также были подвержены этой политике. В это время Трансильвания состояла из 15 графств ( медье ), охватывавших 54 400 км² на юго-востоке бывшего Венгерского королевства.

В составе Румынии

Великая Румыния

Хотя короли Кароль I и Фердинанд I происходили из немецкой династии Гогенцоллернов, Королевство Румыния отказалось присоединиться к Центральным державам и оставалось нейтральным в начале Первой мировой войны. В 1916 году Румыния присоединилась к Антанте , подписав секретную военную конвенцию о признании за Румынией прав на Трансильванию. Жена короля Фердинанда Мария Эдинбургская приобрела большое влияние в эти годы .

В результате конвенции Румыния объявила войну Центральным державам 27 августа 1916 года, когда перевес Антанты в войне стал очевидным, румынские войска перешли Карпатские горы и вступили в Трансильванию. Это открыло для Центральных держав ещё один фронт. Однако румыны поторопились с вступлением в войну: немецко-болгарское контрнаступление началось в следующем месяце в Добрудже и в Карпатах, что заставило румын отступить обратно в пределы Румынии к середине октября и в конечном итоге привело к захвату Бухареста . Выход России из войны в марте 1918 года оставил Румынию один на один с немцами, австрийцами и болгарами в Восточной Европе, и мирный договор между Румынией и Германией был заключён в мае 1918 года. К середине 1918 года Центральные державы проиграли войну на Западном фронт, и Австро-Венгрия стала распадаться. Австро-Венгрия подписала перемирие в Падуе 3 ноября 1918 года, а народы Австро-Венгерской империи провозгласили свою независимость в сентябре и октябре того же года.

После Первой мировой войны

В 1918 году в результате поражения Германии в Первой мировой войне Австро-Венгерская монархия рухнула. 31 октября успешная революция астр в Будапеште привела к власти левого либерала, ставленника Антанты Михая Каройи , в качестве премьер-министра Венгрии. Под влиянием пацифизма Вудро Вильсона Каройи приказал разоружить венгерскую армию. Правительство Каройи объявило вне закона все венгерские вооружённые объединения, которые намеревались защищать страну.

Сепаратный Бухарестский договор , не ратифицированный Румынией, был денонсирован в октябре 1918 года правительством Румынии, которая затем вновь вступила в войну на стороне союзников и продвинулись к реке Муреш в Трансильвании.

Лидеры национальной партии Трансильвании встретились и подготовили резолюцию, провозглашавшую право на самоопределение (под влиянием «14 пунктов» Вудро Вильсона) для румынского населения Трансильвании, и провозгласили объединение Трансильвании с Румынией. В ноябре Румынский национальный центральный совет, представлявший румын Трансильвании, уведомил правительство в Будапеште, что берёт под свой контроль 23 трансильванских уезда (и часть трёх других) и просил венгров дать ответ. 2 ноября венгерское правительство отвергло это требование, заявив, что оно не отражает интересов этнических венгров и немцев Трансильвании. 1 декабря в Алба-Юлии массовое собрание этнических румын приняло резолюцию, призывающую к объединению всех румын в едином государстве. Национальный совет трансильванских немцев и Совет дунайских швабов Баната одобрил резолюцию. В ответ на это венгерская Генеральная Ассамблея в Клуже подтвердил верность венгров Трансильвании Венгрию 22 декабря 1918 года.

Румынская армия, представлявшая державы Антанты, вошла в Трансильванию с востока 12 ноября 1918 года. В декабре румыны вступили в южную Трансильванию, пересекли демаркационную линию на реке Муреш к середине декабря и вышли к Клужу и Сигету . В феврале 1919 года для предотвращения вооружённых столкновений между румынами и венграми была создана нейтральная зона.

Премьер-министр Венгерской Республики Каройи ушёл в отставку в марте 1919 года, отказавшись от территориальных уступок (в том числе Трансильвании), которые требовала Антанта. Когда Коммунистическая партия Венгрии (во главе с Белой Куном ) пришла к власти в марте 1919 года, она провозгласила создание Венгерской советской республики. Пообещав, что Венгрия вернёт земли, входившие в её состав во времена Австро-Венгерской империи, венгерская армия напала на Чехословакию и Румынию, что привело к венгерско-румынской войне 1919 года . Венгерская армия в начале апреля 1919 года начала наступление в Трансильвании вдоль рек Сомеш и Муреш, но встретила контрнаступление румын, продвинувшихся к реке Тиса в мае. Июльское наступление венгров вновь обернулось румынской контратакой, но в этот раз румыны пошли дальше и в августе заняли Будапешт, ликвидировав Венгерскую советскую республику. Румынская армия покинула Венгрию марте 1920 года.

Версальский договор , официально подписанный в июне 1919 года, признал суверенитет Румынии над Трансильванией. Сен-Жерменский (1919) и Трианонский (июнь 1920) договоры дополнительно определили статус Трансильвании и новую границу между Венгрией и Румынией. Король Румынии Фердинанд I и королева Марии были коронованы в Алба-Юлии в 1922 году.

România Mare («Великая Румыния») — так называлось румынское государств между Первой и Второй мировыми войнами. Румыния достигла своего наибольшего территориального охвата, объединив почти все исторические румынские земли (за исключением северного Марамуреша, Западного Баната и небольших участков Парциума и Кришаны ). Великая Румыния стала идеалом румынского национализма.

В конце Первой мировой войны Трансильвания и Бессарабия объединились с так называемым Румынским Древним царством: Трансильвания закрепила это присоединение решением Союза Алба-Юлии, представлявшего трансильванских румын, а Бессарабия — объявив независимость от России в 1917 году на Конференции страны ( Sfatul Țării ) и разместив на своей территории румынские войска для защиты от большевиков . Объединение Марамуреша, Кришаны и банатских районов Трансильвании с Древним царством было ратифицировано в 1920 году Трианонским договором. Союз Буковины и Бессарабии с Румынией был ратифицирован в 1920 году Версальским договором. Румыния также приобрела Южную Добруджу у Болгарии в результате победы во Второй Балканской войне в 1913 году.

Вторая мировая война и коммунистический период

В августе 1940 года, во время Второй мировой войны, Северная Трансильвания была присоединена к Венгрии решением Второго венского арбитража . 19 марта 1944 года, после оккупации Венгрии нацистской Германией в рамках Операции Маргарете , Северная Трансильвания перешла под контроль немецкой военной администрации. После переворота Румыния вышла из Оси и присоединилась к cоюзникам, выступив вместе с советской армией против фашистской Германии и войдя в Северную Трансильванию. Второй Венский арбитраж был отменён Комиссией союзников через соглашение о перемирии с Румынией (12 сентября 1944), где в статье 19 было предусмотрено следующее: «Правительства стран НАТО считают решение Венского арбитража о Трансильвании недействительными и согласились, что Трансильвания (большая её часть) должна быть возвращена Румынии при условии подтверждения её участия в мирном урегулировании, а Советское правительство соглашается с тем, что советские войска должны принять участие в совместных военных операциях с Румынией против Германии и Венгрии». Парижский договор 1947 года подтвердил границы между Румынией и Венгрией, утверждённые Трианонским договором 27 лет назад, тем самым подтвердив возвращение Северной Трансильвании Румынии . С 1947 по 1989 годы Трансильвания, как и остальная часть Румынии, находилась под властью коммунистов.

Современность

В настоящее время в состав области Трансильвания входят румынские уезды ( жудецы ) Алба , Бистрица-Нэсэуд , Брашов , Клуж , Ковасна , Харгита , Хунедоара , Муреш , Сэлажи Сибиу , а также уезды Кришаны и Баната — Арад , Бихор , Караш-Северин , Марамуреш , Сату-Маре и Тимиш .

Демография

По данным историка Жана Седлара, влахи , вероятно, составляли две трети населения Трансильвании в 1241 году , накануне монгольского нашествия .

В соответствии с исследованием, основанным на географическим названиях, из 511 деревень Трансильвании и Баната , упомянутых в документах в конце XIII века, только 3 носили румынские названия . Около 1400 года Трансильвания и Банат включали 1757 деревень, только 76 (4,3 %) из них имели названия румынского происхождения .

Папа Пий II подтвердил в XV веке, что Трансильвания была заселена тремя народами: немцами, секеями и влахами .

Антун Вранчич писал, что «Она (Трансильвания) населена тремя народами — секеями, венграми и саксами. Я должен добавить румын, которые — несмотря на то, что не уступают по численности другим народам — не имеют свободы, знатности и никаких личных прав, за исключением небольшого числа проживающих в районе Хацега, где, как считается, находилась столица царя Децебала , и которые получили титулы во времена Яноша Хуньяди, уроженца этих мест, за помощь в борьбе с турками. Все остальные — простые люди, крепостные венгров, без собственных поселений, разбросаны повсюду, по всей стране, редко оседают в открытых местах, большинство из них живут в лесу» .

В 1600 году румынские жители были в основном крестьянами, но составляли уже 60 % населения . По оценке Бенедеком Янчо, в начале XVIII века в Трансильвании проживало 150 000 венгров, 100 000 саксов и 250 000 румын . Официальные переписи с информацией о национальном составе Трансильвании проводились с XVIII века. 1 мая 1784 года Иосиф II приказал провести перепись империи, в том числе в Трансильвании. Эти данные были опубликованы в 1787 году , но они показали лишь общую численность населения . Элек Феньеш , венгерский статистик XIX века, указывал, что в Трансильвании между 1830 и 1840 годами 62,3 % были румынами и 23,3 % — венграми . Первая официальная перепись в Трансильвании, учитывавшая национальности (по признаку родного языка), была проведена австро-венгерскими властями в 1869 году .

Данные о всех переписях представлены в приведённой ниже таблице . До 1880 года евреев считали в качестве этнической группы; позже они были подсчитаны в соответствии с их родным языком.

| Год | Всего | Румыны | Венгры | Немцы | Секеи |

|---|---|---|---|---|---|

| 1241 | - | ~66 % | - | ||

| 1495 | 454 000 | 22 % | 55,2 % (с секеями) | 22 % | - |

| 1500 | - | 24 % | 47 % | 16 % | 13 % |

| 1595 | 670 000 | ~28,4 % | 52,2 % | 18,8 % | - |

| 1600 | - | ~60 % | - | - | |

| 1700 | ~500 000 | ~50 % | ~30 % | ~20 % | - |

| 1700 | ~800 000—865 000 | - | |||

| 1712-1713 | ~34 % | ~47 % | ~19 % | - | |

| 1720 | 806 221 | 49,6 % | 37,2 % | 12,2 % | - |

| 1730 | ~725 000 | 57,9 % | 26,2 % | 15,1 % | - |

| 1765 | ~1 000 000 | 55,9 % | 26 % | 12 % | - |

| 1773 | 1 066 017 | 63,5 % | 24,2 % | 12,3 % | - |

| 1784 | 1 440 986 | - | - | - | - |

| 1790 | 1 465 000 | 50,8 % | 30,4 % | - | - |

| 1835 | - | 62,3 % | 23,3 % | - | - |

| 1850 | 2 073 372 | 59,1 % | 25,9 % | 9,3 % | - |

| 1869 | 4 224 436 | 59,0 % | 24,9 % | 11,9 % | - |

| 1880 | 4 032 851 | 57,0 % | 25,9 % | 12,5 % | - |

| 1890 | 4 429 564 | 56,0 % | 27,1 % | 12,5 % | - |

| 1900 | 4 840 722 | 55,2 % | 29,4 % | 11,9 % | - |

| 1910 | 5 262 495 | 53,8 % | 31,6 % | 10,7 % | - |

| 1919 | 5 259 918 | 57,1 % | 26,5 % | 9,8 % | - |

| 1920 | 5 208 345 | 57,3 % | 25,5 % | 10,6 % | - |

| 1930 | 5 114 214 | 58,3 % | 26,7 % | 9,7 % | - |

| 1941 | 5 548 363 | 55,9 % | 29,5 % | 9,0 % | - |

| 1948 | 5 761 127 | 65,1 % | 25,7 % | 5,8 % | - |

| 1956 | 6 232 312 | 65,5 % | 25,9 % | 6,0 % | - |

| 1966 | 6 736 046 | 68,0 % | 24,2 % | 5,6 % | - |

| 1977 | 7 500 229 | 69,4 % | 22,6 % | 4,6 % | - |

| 1992 | 7 723 313 | 75,3 % | 21,0 % | 1,2 % | - |

| 2002 | 7 221 733 | 74,7 % | 19,6 % | 0,7 % | - |

| 2011 | 6 789 250 | 70,6 % | 17,9 % | 0,4 % | - |

Герб

На гербе Трансильвании изображены:

- чёрный орёл на синем фоне, символизирующий средневековое дворянство (в первую очередь венгров);

- солнце и полумесяц, символизирующие секеев ;

- семь красных башен на жёлтом фоне, символизирующие семь замков трансильванских саксов («Семиградье»).

Эти символы, представляющие три народности Трансильвании, использовались (как правило, наряду с венгерским гербом) с XVI века, так как трансильванские князья сохранили свои притязания на трон Венгрии. Сейм Трансильвании утвердил герб в 1659 году .

Регион юридически не является административной единицей Румынии, поэтому герб используется только внутри герба Румынии.

Альтернативное геральдическое обозначение Трансильвании было обнаружено на гербе Михая Храброго . Наряду с валашским орлом и молдавским зубром, Трансильвания представлена двумя львами [ источник не указан 1148 дней ] , держащими меч (со ссылкой на царство даков) и стоящими на семи холмах.

Революционное движение 1848 года предложило пересмотреть трансильванский герб и включить в него символ румынского большинства. По образцу изображения 1659 года планировалось ввести центральную секцию, на котором следовало поместить фигуру женщины племени даков (символизирующую румынскую нацию) с серпом в правой руке и флаг римского легиона с надписью Dacia Felix . Справа от женщины должен был быть размещён орёл с лавровой короной в клюве, а слева — лев . Этот вариант был вдохновлён монетой римского императора Марка Юлия Филиппа , отчеканенной в честь провинции Дакия. Тем не менее, проект не был реализован.

См. также

Примечания

- Istvan Lazar: Transylvania: A Short History , Simon Publications, 1997 от 26 февраля 2014 на Wayback Machine

- Dennis P. Hupchick, от 18 октября 2017 на Wayback Machine , Palgrave Macmillan, 1995, p. 62

- Peter F. Sugar, от 18 октября 2017 на Wayback Machine , University of Washington Press, 1993, pp. 150—154

- . Дата обращения: 29 сентября 2017. 18 октября 2017 года.

- Peter F. Sugar. от 22 марта 2017 на Wayback Machine ( History of East Central Europe ), University of Washington Press, July 1983, page 163

- ↑ Paul Lendvai, Ann Major. от 22 марта 2017 на Wayback Machine C. Hurst & Co. Publishers, 2003, page 146;

- . Дата обращения: 18 июня 2016. 24 сентября 2015 года.

- от 20 апреля 2015 на Wayback Machine (2009). Encyclopædia Britannica . Retrieved July 7, 2009

- ↑ от 21 февраля 2014 на Wayback Machine (2009). Encyclopædia Britannica . Retrieved July 7, 2009

- John F. Cadzow, Andrew Ludanyi, Louis J. Elteto, от 2 февраля 2017 на Wayback Machine , Kent State University Press, 1983, page 79

- James Minahan: от 18 октября 2017 на Wayback Machine , Greenwood Press, Westport, CT 06991

- 8 февраля 2010 года. (рум.) — recensamant 2002 --> rezultate --> 4. POPULATIA DUPA ETNIE

- Gündisch, Konrad. (нем.) . — Langen Müller, 1998. — ISBN 3-7844-2685-9 . 7 июля 2004 года. . Дата обращения: 18 июня 2016. Архивировано 7 июля 2004 года.

- Lendering, Jona . Дата обращения: 26 ноября 2006. 11 декабря 2006 года.

- ↑ . Дата обращения: 18 июня 2016. Архивировано из 7 июля 2004 года.

- Bóna, István; Translation by Péter Szaffkó. (англ.) . — Columbia University Press , New York,, 2001. — ISBN 0-88033-479-7 . 3 марта 2016 года.

- Kosáry Domokos, «Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába 1», p. 29

- Peter F. Sugar, Péter Hanák, Tibor Frank, A History of Hungary, Indiana University Press, 1994, p.11 от 5 сентября 2018 на Wayback Machine

- The shorter Cambridge medieval history by Charles William Previté-Orton p.739

- Madgearu, Alexandru. Românii în opera Notarului Anonim (неопр.) . — Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română, 2001. — ISBN 973-577-249-3 .

- Bóna, István. History of Transylvania. Volume I. From the Beginnings to 1606 (англ.) / Köpeczi, Béla. — New York: Columbia University Press .

- . Дата обращения: 19 июня 2016. 11 апреля 2016 года.

- (book). History Institute, Hungarian Academy of Sciences History of Transylvania, vol. 1 382. Дата обращения: 4 января 2013. 4 января 2013 года.

- . Дата обращения: 19 июня 2016. Архивировано из 9 июля 2010 года.

- (венг.) 11 октября 2007 года.

- Chambers, James. «The Devil’s Horsemen: The Mongol Invasion of Europe». Atheneum. New York. 1979. ISBN 0-689-10942-3

- György Fejér, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, Volume 7, typis typogr. Regiae Vniversitatis Vngaricae, 1831 от 31 января 2014 на Wayback Machine

- ↑ Tamás Kis, Magyar nyelvjárások, Volumes 18-21, Nyelvtudományi Intézet, Kossuth Lajos Tudományegyetem (University of Kossuth Lajos). Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 1972, p. 83 от 31 января 2014 на Wayback Machine </

- Dennis P. Hupchick, Conflict and chaos in Eastern Europe, Palgrave Macmillan, 1995 p. 58 от 30 января 2014 на Wayback Machine

- István Vásáry, Cumans and Tatars: Oriental military in the pre-Ottoman Balkans, 1185—1365, Cambridge University Press, 2005, p. 28

- Heinz Stoob, Die Mittelalterliche Städtebildung im südöstlichen Europa, Böhlau, 1977, p. 204 от 30 января 2014 на Wayback Machine

- Anthony Endrey, от 15 марта 2014 на Wayback Machine , Hungarian Institute, 1978, p. 70

- ↑ (неопр.) . — Federal Research Division, Library of Congress. — ISBN 0-16-029202-6 . 7 июля 2020 года.

- Helmut David Baer. (англ.) . — , 2006. — P. 36—. — ISBN 978-1-58544-480-9 .

- Eric Roman. (англ.) . — , 2003. — P. 574—. — ISBN 978-0-8160-4537-2 .

- J. Atticus Ryan; Christopher A. Mullen. (англ.) . — Martinus Nijhoff Publishers , 1998. — P. 85—. — ISBN 978-90-411-1022-0 .

- ↑ . Дата обращения: 29 сентября 2017. 31 декабря 2013 года.

- . Дата обращения: 29 сентября 2017. 5 января 2013 года.

- . Дата обращения: 19 июня 2016. 10 августа 2018 года.

- . Andrew L. Simon . Corvinus LIbrary Hungarian History. Дата обращения: 7 июля 2009. 20 августа 2009 года.

- The Columbia Electronic Encyclopedia Copyright 2007, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/ от 10 августа 2018 на Wayback Machine

- András Gerő, James Patterson, Enikő Koncz: Modern Hungarian society in the making: the unfinished experience, pp. 214, Oxford University Press, USA, 1995 от 14 ноября 2016 на Wayback Machine

- R.Bideleux and Ia. Jeffries: A history of Eastern Europe: crisis and change, pp. 30ff. Routledge, NY, USA, 1998 от 29 октября 2016 на Wayback Machine

- Easterman, Alexander. (неопр.) . — Victor Gollancz Ltd., London, 1942.

- East Central Europe in the Middle Ages, 1000—1500, by Jean W.Sedlar p.8

- ↑ Louis L. Lote (editor), от 8 июля 2016 на Wayback Machine , COMMITTEE OF TRANSYLVANIA INC. (This is a special issue of the CARPATHIAN OBSERVER Volume 8, Number 1. Library of Congress Catalog Card Number; 80-81573), 1980, p. 10

- Aeneas Silvius Piccolomini: Europe (ch. 2.14.), p. 64.

- Pop, Ioan-Aurel (2006). Romanians in the 14th-16th Centuries: From the «Christian Republic» to the «Restoration of Dacia» , In: Pop, Ioan-Aurel; Bolovan, Ioan (2005); History of Romania: Compendium ; Romanian Cultural Institute (Center for Transylvanian Studies), p.304, ISBN 978-973-7784-12-4

- . Дата обращения: 18 июня 2016. 3 июня 2015 года.

- от 2 февраля 2017 на Wayback Machine

- Elek Fényes, Magyarország statistikája , Vol. 1, Trattner-Károlyi, Pest. VII, 1842

- Árpád Varga E., Hungarians in Transylvania between 1870 and 1995 , Original title: Erdély magyar népessége 1870—1995 között , Magyar Kisebbség 3-4, 1998 (New series IV), pp. 331—407. Translation by Tamás Sályi, Teleki László Foundation, Budapest, 1999

- Rudolf Poledna, François Ruegg, Cǎlin Rus, Interculturalitate , Presa Universitarǎ Clujeanǎ, Cluj-Napoca, 2002. p. 160.

- от 19 июня 2016 на Wayback Machine Retrieved 2007-05-17

- . Дата обращения: 18 июня 2016. 3 марта 2016 года.

- ↑ Károly Kocsis, Eszter Kocsisné Hodosi, Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin, Simon Publications LLC, 1998, p. 102 (Table 19) от 5 мая 2014 на Wayback Machine

- . Дата обращения: 18 июня 2016. 3 марта 2016 года.

- Peter Rokai — Zoltan Đere — Tibor Pal — Aleksandar Kasaš, Istorija Mađara, Beograd, 2002, pages 376—377.

- 2021-02-01

- 1