Соловецкий летописец

- 1 year ago

- 0

- 0

Солове́цкий ка́мень в Москве — старейший и один из самых значимых памятников жертвам политических репрессий в СССР . Он представляет собой гранитную глыбу, привезённую с территории бывшего Соловецкого лагеря , считающегося символом ГУЛАГа и советского государственного террора в целом. Памятник находится на Лубянской площади , напротив известного здания органов госбезопасности , в котором в советское время располагалась штаб-квартира ответственных за террор государственных органов ВЧК - ГПУ - ОГПУ - НКВД - КГБ . В этом доме главы данных структур подписывали инициировавшие репрессии приказы, а сотрудники — непосредственно пытали и убивали людей.

Соловецкий камень был установлен силами инициативной группы « Мемориал » 30 октября 1990 года как итог широкой общественной дискуссии по вопросам истории и оценки политических репрессий в СССР, увековечивания памяти об их жертвах. Создание монумента послужило продолжению обсуждения и осмысления этих проблем. В сквере мемориала ежегодно проходят различные мероприятия, посвящённые памяти истории государственного террора. Церемония установки Соловецкого камня стала первым случаем официального признания Дня политического заключённого , учреждённого в лагерях в 1970-х годах протестовавшими против репрессий советскими узниками- диссидентами . Этот памятник и сегодня продолжает оставаться символом борьбы за свободу, около него регулярно проходят различные гражданские акции, которые нередко заканчиваются противостоянием с властями. В 2008 году Соловецкий камень получил статус объекта культурного наследия России .

Центральной частью мемориала является «соловецкий камень» — глыба из полосатого розово-серого гранита, привезённая с Соловецких островов в Белом море , с территории располагавшегося там с 1920-х по 1930-е годы Соловецкого лагеря особого назначения . Этот первый в своём роде лагерь считается символом системы ГУЛАГа , унёсшей сотни тысяч жизней, и политических репрессий в советское время в целом, а его название имеет нарицательное значение. Соловецкий камень как памятник воплощает универсальную дохристианскую идею о непрерывности и наследуемости бытия — это вещь с «того самого места», хранящая «дух места и предков». Он является «свидетелем» трагических событий, очеловеченным природно-духовным артефактом, разделившим вместе с жертвами репрессий их судьбу .

Мемориал выполнен в минималистическом стиле и носит нерелигиозный, светский характер . Соловецкий камень высотой 0,95 метра водружён на постамент, составленный из девяти полированных сверху квадратных гранитных плит, обращённый наружу край которых не обработан. В свою очередь, эта платформа размером 3,1 на 3,7 метра и высотой 0,4 метра стоит на облицованной камнем пяте высотой 0,4 метра. Её стороны ориентированы на границы сквера. На поверхности обращённой в сторону Политехнического музея срединной плиты постамента высечена надпись: «Этот камень с территории Соловецкого лагеря особого назначения доставлен обществом < Мемориал > и установлен в память о миллионах жертв тоталитарного режима // 30 октября 1990 года в День политзаключённого в СССР ». Этот текст отмечает важную роль общества «Мемориал», которое было одним из первых массовых независимых гражданских движений в СССР и которое провозгласило историческую память основой возвращения ценностей права и морали в политику. Кроме того, данная надпись утвердила ранее неофициальный День политзаключённого, основанный лагерными узниками советского режима в 1974 году и с тех пор отмечаемый как дата борьбы и солидарности .

Около камня размещён вертикальный информационный стенд, оформленный арестантскими фотографиями репрессированных людей. Текст на нём на английском и русском языках гласит: «За годы террора в Москве по ложным политическим обвинениям были расстреляны более 40 тысяч человек. В 1921—1926 годах расстрелянных хоронили на территории Яузской больницы (ныне больница № 23 ), в 1926—1935 годах — на Ваганьковском кладбище , а с начала 1930-х и по крайней мере до 1950-х годов расстрелянных кремировали в Московском ( Донском ) крематории . Начиная с 1937 года в качестве мест захоронений использовались также два полигона НКВД в ближнем Подмосковье — в Бутово и близ совхоза „Коммунарка“ …» .

Лубянская площадь как место установки мемориала была выбрана не случайно — именно тут находится известное здание органов госбезопасности . С 1918 года здесь располагалась штаб-квартира ответственного за политические репрессии госоргана — Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) . Позднее здание переходило к организациям-преемникам: ГПУ , ОГПУ , НКВД , КГБ , в настоящее время к ФСБ . До 1957 года в этом доме также располагалась специальная «Внутренняя тюрьма» (отдельные её камеры использовались вплоть до 1970-х годов) . В Здании органов госбезопасности подписывались приказы о массовых арестах, тут пытали и убивали репрессированных граждан. Оно стало центральной частью целого «чекистского» квартала, раскинувшегося от Большой Лубянки до Лубянского проезда . В 1958 году в центре площади был установлен памятник Дзержинскому , ставший символом государственного террора и снесённый в 1991 году в результате разгрома Августовского путча . В 1980-х годах слева и справа от старого Здания органов госбезопасности были построены Новое здание КГБ и Вычислительный центр КГБ . Последний стоит на месте снесённого в 1935 году памятника XVI века — храма Гребневской иконы Божией Матери . Рядом на Никольской улице , прямо за ТЦ «Наутилус» , построенным в 1999 году на месте разрушенной в 1934 году часовни Пантелеимона Целителя , также располагается так называемый « Расстрельный дом ». В годы сталинского террора в нём находилась вынесшая десятки тысяч неправосудных смертных приговоров Военная коллегия Верховного суда СССР , а в его подвалах по ряду свидетельств непосредственно проходили убийства части репрессированных людей .

Соловецкий камень стоит в сквере напротив Политехнического музея . В 1920-е годы он служил площадкой для показательных судов по делу « Тактического центра » и по « Московскому церковному процессу », тут же проходили и театрализованные постановки «агитационных судов». После смерти И. В. Сталина во времена «хрущёвской оттепели» со сцены Политехнического музея выступали представители поэтов-« шестидесятников »: Б. А. Ахмадулина , А. А. Вознесенский , Е. А. Евтушенко , Р. Ф. Казакова , Б. Ш. Окуджава , Р. И. Рождественский и другие. Эти вечера стали символом перемен, многие из этого нового движения критиковали советскую власть. Е. А. Евтушенко впоследствии стал сопредседателем общества «Мемориал» и в этом качестве возглавил церемонию открытия Соловецкого камня в 1990 году .

Сохранение памяти о жертвах репрессий в СССР началось практически сразу после их начала. Например, этим занимались историки С. П. Мельгунов и Б. И. Николаевский . Вскоре после смерти И. В. Сталина в 1956 году в Инте на лагерном кладбище под видом «памятника шахтёрам» был установлен мемориал, посвященный депортированным латышам и жертвам политических репрессий вообще. Он стал первым подобным объектом в СССР . Впервые официально идея об увековечении памяти жертв политических репрессий была озвучена в рамках борьбы с культом личности Сталина в 1961 году на XXII съезде КПСС . Н. С. Хрущёв предложил создать мемориал памяти пострадавших от террора в 1930—1950-х годах «верных ленинцев» и «партийцев». После этого скульпторы В. А. Сидур и Э. И. Неизвестный по своей личной инициативе стали разрабатывать проекты предполагаемого памятника. В. А. Сидур создал в 1965 году скульптуру «Погибшим от насилия». Эрнст Неизвестный разработал памятник, представлявший собой площадку в 500 м² полированного чёрного гранита, на которой помещался параллелепипед меньших размеров, а в его углу стояла бронзовая статуя скорбящей босоногой женщины с закрытым руками лицом (аллегория осиротевшей Родины) .

С приходом к власти в 1964 году Л. И. Брежнева и новым ужесточением советского режима эти дискуссии были прекращены, а борьба с инакомыслящими вновь усилилась. Однако данная идея продолжала подпольно существовать в диссидентском движении в 1960—1970-х годах. В это же время в обществе появились опасения возрождения сталинизма , инакомыслящие составили множество обращений к властям с призывом не допустить этого. Так 24 сентября 1967 года, накануне 50-летия Октябрьской революции , группа из 43 родственников репрессированных партийцев послала письмо в ЦК КПСС с воззванием ещё раз осудить Сталина и поставить монумент жертвам его террора в рамках юбилейных мероприятий. Свои подписи поставили П. И. Якир , А. В. Антонов-Овсеенко , Ю. Н. Ларин , Ю. Н. Вавилов , И. А. Шляпникова , С. К. Радек и другие .

В 1980-х годах во время реформ « Перестройки » в рамках демократизации государственная цензура была ослаблена и в обществе начали относительно свободно обсуждаться ранее запрещённые вопросы. Это стало переломным моментом для памяти о политических репрессиях. Интерес к темам истории и оценки государственного террора сильно возрос. Этому способствовало и нарастание борьбы за власть среди элиты страны. На этой волне возникли общественные объединения, требовавшие увековечивания памяти жертв политических репрессий. Так зародилось общество « Мемориал ». В 1987 году эта инициативная группа начала сбор подписей под петицией в Верховный Совет СССР с требованием создания соответствующего монумента, а также научно-исследовательского и просветительского центра. О необходимости такого шага заявили многие представители интеллигенции, в том числе В. В. Быков , А. А. Вознесенский , Е. А. Евтушенко , Д. С. Лихачёв , А. Д. Сахаров , С. А. Ковалёв и так далее. В июне 1988 года в Ленинграде и Москве прошли митинги, посвящённые увековечению памяти жертв репрессий . Под этим давлением советские власти издали ряд распоряжений, направленных на поддержку таких инициатив, среди которых наиболее значимыми были решения XIX конференции КПСС и постановление Политбюро ЦК КПСС «О сооружении памятника жертвам репрессий» от 4 июля 1988 года . 25 августа 1988 года был создан Общественный совет по созданию мемориала жертвам сталинских репрессий, в который вошли Ю. Н. Афанасьев , Б. Н. Ельцин , Р. А. Медведев , А. Д. Сахаров и другие .

При этом общественники высказали недовольство тем, что власти предлагали почтить память только сталинских жертв, умалчивая о Красном терроре , « раскулачивании », государственных репрессиях времён Хрущёва и Брежнева. Кроме того, участники «Мемориала» принципиально настаивали на создании памятника в рамках целого мемориального комплекса, включающего музей, архив, исследовательский центр, что по их замыслу должно было способствовать активному осознанию истории .

Общественное обсуждение идеи памятника жертвам политических репрессий началось в 1987—1988 годах. На страницах популярных газет и журналов « Московские новости », « Знамя », « Литературная газета », « Огонёк » публиковались статьи и открытые письма, была задействована и профессиональная периодика в виде журналов «Архитектура и градостроительство Москвы» и « Декоративное искусство СССР » .

В июле 1988 года журнал « Огонёк » совместно с «Мемориалом» объявил о подготовке к проведению выставки проектов памятника жертвам политических репрессий и предложил читателям присылать свои работы. Это событие получило название «Неделя совести». Его решили сделать как первую, «народную» часть всесоюзного конкурса на лучший проект мемориала. Куратором выставки стала историк культуры Н. В. Брагинская . «Неделя совести» прошла 19—26 ноября того же года в Доме культуры Московского электролампового завода , став первым такого рода громким общественным мероприятием. Помимо самой выставки проектов там была представлена посвящённая истории репрессий экспозиция. На этой площадке проводились вечера памяти, концерты, выступления известных личностей, встречи с бывшими заключёнными и дискуссии, а также осуществлялся сбор средств на будущий мемориал. На выставке многие посетители обменивались информацией о пропавших родственниках, происходили спонтанные собрания. В рамках исторической экспозиции художник Д. А. Крымов создал инсталляцию «Стена памяти», в ячейках которой изначально размещались различные информационные материалы. Потом уже сами посетители стали прикалывать к ней свои листки с объявлениями или сведениями, так что постепенно стена превратилась в многослойную. «Неделю совести» посетили десятки тысяч людей, здание дворца ежедневно оказывалось переполненным и к его входу выстраивалась длинная очередь. Хотя по итогам выставки ни один из представленных проектов не был признан стоящим реализации, однако она имела важное значение для общественного обсуждения политических репрессий .

Вторая часть конкурса была объявлена в декабре 1988 года. Она проводилась под эгидой общества «Мемориал» совместно с Министерством культуры СССР , Мосгорисполкомом , Академией художеств , Союзом художников и Союзом архитекторов . Предполагалось, что данная часть конкурса пройдёт в два тура. На первом должны были выбрать концепцию памятника и место его установки, а на втором — собственно проект-победитель. Выставка состоялась с 15 августа по 26 сентября 1989 года в залах Музея архитектуры в Донском монастыре . В её жюри вошли историки Ю. Н. Афанасьев , А. Д. Вайсберг, Г. П. Попов , Я. Я. Этингер , художники В. А. Кулаков и И. Л. Лубенников , архитекторы Е. В. Асс и В. Л. Глазычев .

Всего на обе части конкурса (в ДК МЭЛЗ и Музее архитектуры) были поданы сотни проектов. Свои идеи предлагали самые разные люди: профессиональные художники и самоучки, партийные функционеры и диссиденты, бывшие жертвы репрессий, их близкие. Соответственно это были и профессиональные макеты, и эскизы, и текстовые описания, и фотографии возможных мемориалов .

Дискуссия о месте возведения памятника в основном строилась вокруг Москвы, хотя многие участники высказывались за создание множества мемориалов по всей стране. Среди городских мест Москвы большинство авторов выбирало Красную площадь . Так, проект ленинградского скульптора А. М. Богачёва, набравший наибольшее количество голосов на второй выставке, предполагал некий парафраз Некрополя у Кремлёвской стены с южной стороны крепости: ряд из 36 мемориальных ниш с досками (по одной на каждый год репрессий с 1918-го по 1953-й), который завершался центральной скульптурой скованной Родины-матери в раскрытой нише Тайницкой башни . Однако многие высказывались против изменения исторического ансамбля Кремля . Вторым по популярности местом размещения будущего памятника был район Лубянской площади , где располагалось Здание органов госбезопасности , ответственных за государственный террор. Многие предлагали открыть музей истории репрессий и исследовательский центр прямо внутри него .

На конкурсе было представлено несколько концепций будущего мемориала. Одним из самых популярных стал образ жертвы, нередко с отчётливо религиозным посылом. Ряд авторов предлагал в своих проектах изображение палача и персонально Сталина. Однако многие посетители выставки сочли неуместной фигуру тирана на памятнике его жертвам. Также часто предлагались различные мемориалы с религиозными символами, в частности была выдвинута идея восстановления уничтоженного в 1931 году Храма Христа Спасителя . Другой частый образ — могила неизвестного репрессированного (по аналогии с Могилой Неизвестного Солдата ), к которой могут прийти близкие, не знающие о месте захоронения своих родных. Высказывались идеи о создании не просто памятника, а целого мемориального комплекса, включающего в себя музей и выставочный центр. Достаточно часто предлагалось выбрать автором мемориала опального советского скульптора В. А. Сидура, в частности, отмечались его памятники «Погибшим от насилия» и «Взывающий». Некоторые посетители считали нужным воспроизвести образ сопротивления насилию, а не скорби. Ряд людей высказывал мысль о преждевременности создания мемориала при отсутствии общественного осуждения тоталитаризма , реабилитации всех жертв и исследования данной истории .

Посетители первой презентации в ДК МЭЛЗ оставили 180 страниц записей в гостевой книге, вторая выставка дала почти две тысячи отзывов, а после их окончания в офис «Мемориала» продолжали поступать письма. Высказывали своё мнение люди самых разных социальных слоёв, образования и места проживания. Помимо памятника люди рассказывали о пережитом, предлагали помощь пострадавшим жертвам репрессий, размышляли об истории и судьбе страны. Такое обсуждение воспринималось многими как важная часть сохранения памяти. Однако в конечном итоге конкурс не выявил победителей, а его второй тур так и не состоялся .

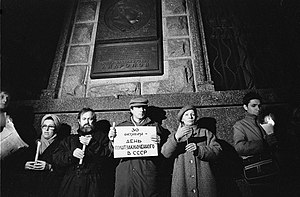

30 октября 1989 года общество «Мемориал» провело акцию, приуроченную к « Дню политического заключённого », который учредили в 1974 году диссиденты-узники мордовских и пермских лагерей. Это было одно из первых таких публичных мероприятий в СССР и первое публичное поминовение данной даты. Горожане собрались у здания КГБ на Лубянке , окружили его кольцом и зажгли свечи в память о репрессированных. Эта акция имела большой общественный резонанс, она в значительной степени предопределила установку памятника именно в данном районе . После мероприятия многие его участники переместились на митинг « Демократического союза » на Пушкинской площади , который был неожиданно крайне жестоко разогнан милицией и спецназом .

Изначально участники «Мемориала» хотели построить большой мемориальный комплекс, включающий в том числе музей и исследовательский центр, однако это требовало денег и времени. Поэтому общественники приняли решение о создании временного знака, который бы мог служить формированию памяти «здесь и сейчас» .

Впервые «Соловецкий камень» в качестве памятного знака жертвам политических репрессий был установлен в 1989 году в посёлке Соловецкий , расположенном на западном побережье Большого Соловецкого острова . Он был заложен бывшими заключёнными Соловецкого лагеря, представителями «Мемориала» и священником-историком Георгием Чистяковым . При этом важной составляющей мемориала была отмечена его внеконфессиональность, которая помогала объединить память о самых разных людях, убитых на этом месте, вне зависимости от их отношения к религии. Простота формы Соловецкого камня также позволяла оставить открытыми многие важные вопросы о памяти, на которые в то время ещё не было ответов .

В 1990 году архангелогородское общество «Совесть» (региональный филиал «Мемориала») решило создать памятник жертвам политических репрессий в своём городе. Учитывая, что для гражданской организации финансовые затраты на постройку предполагаемого большого монумента были непосильны, её председатель М. В. Буторин предложил в качестве центрального элемента места памяти поставить камень, привезённый с Соловецких островов. Эта идея также понравилась московскому «Мемориалу», её поддержали С. В. Кривенко и Л. А. Пономарёв . Они попросили архангелогородских коллег привезти им такой же валун. При этом некоторые общественники рассматривали Соловецкий камень в качестве закладного для будущего памятника в столице. Другие с самого начала считали его самодостаточным, альтернативным рукотворному конкурсному проекту. В результате в июне 1990 года М. В. Буторин вместе с главным архитектором Архангельска Г. А. Лященко отправились на Соловецкие острова для поиска двух гранитных валунов. Московский камень был найден у Тамариного причала. В августе на грузовом теплоходе «Сосновец» оба камня доставили в Архангельск, где первый был установлен на пересечении улицы Гагарина и Обводного канала. Второй валун в сентябре при содействии Министерства путей сообщения СССР перевезли железной дорогой в Москву .

Л. А. Пономарёв считал время политически удачным для продвижения идеи установки памятника в Москве: после прошедших первых демократических выборов его движение « Демократическая Россия » получило большое представительство во властных институтах. В результате 10 сентября 1990 года новоизбранный Моссовет издал официальное распоряжение об установке памятника жертвам репрессий. В этом решении власти также одобрили место установки Соловецкого камня — сквер у Политехнического музея на площади Дзержинского, напротив здания штаб-квартиры органов госбезопасности СССР и памятника их первому руководителю . При этом историческое название площади (Лубянская) вернули до начала монтажа памятника на ней . Кроме того, Моссовет назначил открытие мемориала на День политического заключённого 30 октября, тем самым впервые официально признав эту учреждённую диссидентами памятную дату. Композицию памятника разработали художник-архитектор С. И. Смирнов и конструктор В. Е. Корси. Монтаж Соловецкого камня прошёл 26 октября. При этом запланированная Моссоветом надпись «Хотелось бы всех поимённо назвать, / да отняли список, и негде узнать» из посвящённой репрессиям поэмы « Реквием » А. А. Ахматовой , а также предложенное некоторыми стихотворение Е. А. Евтушенко реализованы не были. Накануне открытия памятника одним из предметов жёстких споров общественников стал итоговый текст на нём. Предложенные властью варианты по очерчиванию исторического периода государственного террора только сталинским правлением, а жертв репрессий только «верными партийцами» были категорически отвергнуты. Многие общественники хотели прямо указать «жертв коммунистического режима», однако в итоге была выбрана фраза про «тоталитарный режим», хотя и она многим казалась радикально смелой .

30 октября 1990 года в День политзаключённого тысячи людей собрались у памятника Надежде Крупской на площади Сретенские Ворота . Они принесли с собой фотографии репрессированных родственников, цветы, свечи, таблички с названиями лагерей, различные плакаты, в том числе с призывами открыть засекреченные архивы о государственном терроре. После митинга состоялось шествие по улице Дзержинского (ныне Большой Лубянке ) к скверу у Политехнического музея , где прошла торжественная церемония открытия Соловецкого камня. В ней в том числе приняли участие и выступили известные диссиденты и бывшие политические заключённые: О. В. Волков , А. В. Жигулин , С. А. Ковалёв , , Ю. Ф. Карякин , Е. А. Евтушенко . Представители власти, за исключением ряда впервые демократически избранных депутатов Моссовета, мероприятие проигнорировали . Соловецкий камень стал первым памятником жертвам политических репрессий в России .

22 августа 1991 года после провала Августовского путча ГКЧП « Демократическая Россия » организовала шествие в центре Москвы в поддержку победы демократии. Когда толпа дошла до Лубянской площади, в ней стихийно возникла идея сбросить с пьедестала памятник Дзержинского, который для многих был символом государственного террора. Люди начали забираться на статую и накидывать на неё канаты. Однако такое разрушение памятника могло быть опасно для участников митинга и подземных сооружений, поэтому Л. А. Пономарёв и А. И. Музыкантский уговорили городские власти в лице С. Б. Станкевича снять памятник с помощью крана, что и было сделано. Свержение статуи Дзержинского стало символом освобождения от власти органов госбезопасности, ответственных за репрессии и убийства миллионов людей . В это же время со здания КГБ была снята мемориальная доска её многолетнему главе Ю. В. Андропову . На месте памятника Дзержинскому на какое-то время появился деревянный крест, но он вскоре исчез . Предложение некоторых общественников перенести Соловецкий камень на место статуи было отвергнуто властями .

Созданный изначально как закладной валун будущего мемориала жертвам политических репрессий, Соловецкий камень стал самостоятельным памятником, одним из самых значимых в своём роде . По его подобию в 1994 году около офиса «Мемориала» на Малом Каретном переулке открылся камень-памятник москвичам — жертвам государственного террора. Его часто называют «соловецким», однако он происходит с территории Дмитлага . В 2002 году аналогичный памятник был установлен на Троицкой площади Петроградской стороны в Санкт-Петербурге , в 2008 году — на улице Розы Люксембург в Кирове , а в 2017 году — в центральном сквере Боровска . Соловецкий камень хранится в музее Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле в США . Такой же валун установлен на могиле правозащитника Вениамина Иофе . Соловецкие камни заложены в основания других мемориалов, например, поклонного Бутовского креста , Памятника пострадавшим в годы репрессий в Сергиевом Посаде и Стены скорби в Москве . В Новосибирске центральной частью памятника жертвам репрессий стал камень, привезённый из штрафного отделения Искитимского лагеря («Ложок») Сиблага .

Общественные дискуссии о создании национального памятника жертвам репрессий и установка Соловецкого камня в Москве дали толчок к созданию мемориалов и памятников по всей стране. Возникшая на волне данных дебатов организация «Мемориал» стала центром исследований и просвещения в области истории государственного террора, создания музейных коллекций, возведения памятников, защиты прав бывших репрессированных. Установка Соловецкого камня в Москве расценивается общественниками как «первый акт возвращения историй и имён репрессированных», который «положил начало традиции публичного поминовения жертв советского режима» . Ряд деятелей указывают на важность Соловецкого камня как памятника, созданного обществом, а не несущим ответственность за репрессии государством .

Исследователь А. М. Эткинд отмечает, что минимализм Соловецкого камня как символа является следствием определённого компромисса и защитой от критики, не в последнюю очередь со стороны неоднозначно воспринимающей тему политических репрессий государственной власти. Такой образ позволяет избежать конфронтации. Камень как скупой образ смерти с его своеобразным минимализмом также стал популярным ввиду объективной сложности репрезентации памяти о массовом терроре (как и любой другой «невообразимой катастрофе»), бедности художественных представлений эпохи, отсутствия государственно-общественного консенсуса относительно истории репрессий. Кроме того, в художественном плане Соловецкий камень является результатом синтеза традиционного религиозного и современного абстрактного образов. А. М. Эткинд также отмечает, что историческая память в России относительно политических репрессий не является устоявшейся традицией. В связи с этим памятник жертвам государственного террора остаётся актуальным объектом в общественно-политических дискуссиях .

Ряд исследователей критикуют памятник. По их мнению, Соловецкий камень является слишком абстрактной формой, которая намеренно деполитизирована и обезличена. В результате этого он выражает печаль, но не называет причин репрессий, не протестует против них и не обвиняет палачей. Такая анонимизация зла, по их мнению, способствует игнорированию темы политической ответственности, а эмоциональная скупость памятника не способствует формированию сильного образа в сознании общества. По мнению критиков, расположение Соловецкого камня рядом, а не на месте террора, говорит о том, что на самом деле политический режим серьёзно не изменился. Исследователи отмечают, что не последнюю роль для выбора такой формы мемориала сыграло его скудное финансирование .

В начале 2000-х годов около Соловецкого камня был установлен первый (вертикальный) информационный стенд, кратко рассказывающий историю репрессий в СССР . В 2019 году появился второй, расположенный горизонтально.

Сквер у Соловецкого камня является центром активной общественной жизни. Каждый год 30 октября в День памяти жертв политических репрессий в СССР в нём проходят траурные мероприятия . С 2007 года накануне этого дня у памятника проводится акция « Возвращение имён », во время которой зачитывается бесконечный список жертв террора. Такая форма мероприятия по задумке организаторов призвана, в том числе, снизить градус официоза и политических спекуляций в траурную дату . Данные акции привлекают сотни и тысячи людей . При этом они не носят официальный характер . Часто на них вспоминают и людей, признанных современными жертвами политических репрессий в России . Мероприятия у камня проходят и в другие памятные даты жертв репрессий .

Также сквер у Соловецкого памятника является местом организации различных выставок. Например, в 2011 году «Мемориал» и архитектор Я. Ю. Ковальчук организовали в нём инсталляцию «Три московских дома»: на стендах были размещены фотографии репрессированных жителей по трём произвольно выбранным адресам . В 2014—2015 годах там была размещена экспозиция «Город как учебник истории», на которой через фотографии городской среды рассказывалось о сталинском терроре . В 2016 году в сквере разместилась выставка «„Когда мы вернёмся в город…“ Варлам Шаламов в Москве», посвящённая жизни писателя в Москве и перенесённым им гонениям . Ряд активистов выступает за обустройство сквера под мемориальное пространство, в котором подобные экспозиции можно было бы проводить регулярно .

Соловецкий камень является неофициальным местом выражения гражданского протеста . Около него регулярно проходят различные акции, например, протесты против войны в Чечне и за признание сталинской депортации нахских народов , « Марш несогласных » , антифашистские марши , акции памяти жертв Беслана , в поддержку Т. В. Осиповой , ЛГБТ -акции , «Марш свободы» и многие другие. Нередко по указанию властей эти мероприятия подвергаются силовому разгону полицией . Правозащитник Я. З. Рачинский считает это вполне естественным явлением, поскольку Соловецкий камень был заложен в День политзаключённого, то есть посвящён не только памяти жертв репрессий, но и борьбе за свободу . Л. А. Пономарёв видит в памятнике сакральный символ завоеваний гражданского общества .

Представители власти Соловецкий камень, как правило, игнорируют. 30 октября 2007 года в годовщину 70-летия начала Большого террора президент В. В. Путин не посетил траурное мероприятие у памятника. Вместо этого он в сопровождении патриарха Московского Алексия II отправился на мемориальное кладбище Бутовского полигона , тем самым впервые посетив место советских репрессий. В это время собравшиеся на Лубянской площади правозащитники и демократическая оппозиция среди прочих вспоминали людей, которые признаны ими как современные политические заключённые. В 2011 году мэр Москвы С. С. Собянин стал первым крупным чиновником, который возложил цветы к Соловецкому камню .

30 октября 2000 года патриарх Московский Алексий II отправил послание участникам митинга на Лубянской площади . В 2008 году траурная процессия похорон главы Русской православной церкви включила в себя площадь Соловецкого камня как дань уважения жертвам политических репрессий и гонений на церковь .

В марте 2008 года комиссия Комитета по культурному наследию города Москвы приняла решение о присвоении «Соловецкому камню на Лубянской площади» статуса достопримечательного места . Однако соответствующего постановления правительства города так и не вышло, поэтому памятник получил государственную охрану как выявленный объект культурного наследия России . В этом же году началась подготовка подземного строительства под сквером на Лубянской площади. В связи с этим власти Москвы приняли решение о временном переносе Соловецкого камня. Это вызвало резкий протест со стороны ряда правозащитников и бывших политических заключённых, которые обвинили государственных чиновников в попытке обмана и намерении ликвидировать мемориал под благовидным предлогом . После проведённых переговоров между властями и общественниками ремонтные работы памятник не затронули .

Отношение властей России к теме политических репрессий в XXI веке продолжало оставаться неоднозначным. В 1999 году на здание органов госбезопасности на Лубянке вернулась мемориальная доска Андропову . В 2005 году бюст Дзержинского был восстановлен перед зданием ГУВД Москвы . Также было множество попыток возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. В 2002 году с такой идеей выступил мэр Москвы Ю. М. Лужков , с 2005 по 2014 год на рассмотрение Мосгордумы такие предложения выносились шесть раз , а в 2015 году о намерении добиваться этого вновь объявила КПРФ . Такие действия вызвали возмущение правозащитников, расценивавших их как попытку реваншизма . В 2014 году осуществляющие просвещение в вопросах истории политических репрессий организации «Мемориал» и « Сахаровский центр » были объявлены властями « иностранными агентам », что значительно осложнило их работу. С другой стороны, в это же время государством была осуществлена значительная реконструкция Музея истории ГУЛАГа . По оценке исследователей, такая динамика иллюстрирует отсутствие общественно-государственного консенсуса относительно оценки истории, который в случае памятника жертвам репрессий предполагает отказ власти от преемственности отягощённого преступлениями советского наследия .

В 2012 году руководство Музея истории ГУЛАГа выступило с инициативой о создании на его базе единой музейно-мемориальной инфраструктуры в Москве, которая бы включила Соловецкий камень, « Расстрельный дом » и полигон Коммунарка . В 2013 году эту идею поддержала администрация президента . Однако в итоге данный проект так и не был реализован .

Идея создания масштабного памятника в XXI веке не отмерла, её продолжали озвучивать многие общественные деятели, например, Л. М. Алексеева , С. А. Ковалёв , О. Н. Хлебников , М. А. Федотов , А. Б. Рогинский , В. П. Лукин , С. А. Караганов . В 2008 году партия « Яблоко » предлагала возвести монумент в центре Лубянской площади, на месте ранее снесённого памятника Дзержинскому . В ответ на этот общественный запрос в 2014 году властями было принято решение о создании такого мемориала. В 2017 году на проспекте Академика Сахарова был открыт мемориал « Стена скорби » . В том же году на Большой Лубянке на территории Сретенского монастыря , в советское время принадлежавшей НКВД, был открыт Храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской . Оба этих памятника были открыты президентом В. В. Путиным и патриархом Московским Кириллом . Таким образом, в одном районе Москвы были сосредоточены три мемориала жертвам репрессий, имеющие, однако, разные нарративы . При этом «Стена скорби» целым рядом активистов и правозащитников подверглась жёсткой критике .

В 2018 году мэрия попыталась перенести акцию «Возвращение имён» к «Стене скорби», запретив её у Соловецкого камня. Это привело к общественному скандалу, поскольку многие воспринимали последний памятник неоднозначно . По итогам переговоров правозащитников и властей акция всё же состоялась на традиционном месте .

В 2019 году был создан Музейный парк Политехнического музея, соединивший Лубянскую, Новую и Старую площади, Ильинский сквер в единую пешеходную зону, по замыслу устроителей являющейся продолжением парка « Зарядье ». Его центральной частью стал прилегающий к скверу Соловецкого камня амфитеатр , задуманный как образовательная зона музея .