Interested Article - Вега (космический аппарат)

- 2020-06-09

- 1

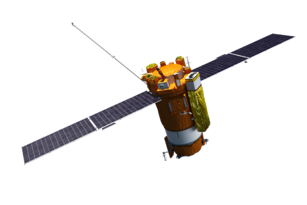

«Ве́га» (название происходит от слов «Венера» и «Галлей») — советские автоматические межпланетные станции , предназначенные для изучения Венеры и кометы Галлея . Были изготовлены два идентичных аппарата («Вега-1» и «Вега-2»), которые в 1984—1986 годах успешно выполнили свои программы полёта, в частности, впервые провели изучение венерианской атмосферы с помощью аэростатов : это был первый опыт воздухоплавания сквозь внеземную атмосферу в истории.

Научным руководителем проекта был академик Р. З. Сагдеев . В конструировании научных приборов и обслуживающих их систем участвовали учёные девяти стран: СССР, Австрии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Франции, ФРГ и Чехословакии . В проекте принимали участие Европейское космическое агентство , Япония, США. В СССР созданием научного комплекса проекта «Вега» занимался ряд научных учреждений и учёных, 12 человек были награждены Госпремией СССР (в 1986 году).

Разработчики, специалисты НПО имени С. А. Лавочкина, считают, что автоматические станции «Вега» вписали блестящую страницу в историю освоения космоса .

В честь АМС «Вега-1» и АМС «Вега-2» названа земля Веги ( лат. Vega Terra ) на Плутоне (название утверждено МАС 30 мая 2019 года) .

Характеристики аппаратов

Общая масса станции в полностью снаряжённом состоянии составляла 4920 кг . Станции серии «Вега» состояли из двух частей — пролётного аппарата массой 3170 кг и спускаемого аппарата массой 1750 кг . Полезной нагрузкой спускаемого аппарата являлись посадочный аппарат массой 680 кг и аэростатный атмосферный зонд, масса которого вместе с парашютами и системой наполнения гелием не превышала 120 кг .

Данные с посадочных аппаратов ретранслировались на Землю через пролётные аппараты, а с аэростатных зондов — непосредственно на 60—70-метровые антенны, расположенные на территории ряда государств, в том числе СССР и США .

Автоматические станции «Вега» являются последними аппаратами, созданными на базе станций «Марс-71».

Посадочный аппарат

Посадочный аппарат был оборудован следующими научными приборами:

- датчики для измерения температуры и давления атмосферы (СССР);

- спектрофотометр для исследования атмосферы Венеры (СССР, Франция);

- газовый хроматограф для изучения химического состава атмосферы и облачного слоя Венеры (СССР);

- прибор для изучения элементного состава аэрозоля облаков (СССР);

- спектрометр для получения данных об аэрозольном слое облаков Венеры (СССР);

- масс-спектрометр для исследования облаков (СССР, Франция);

- измеритель влажности для определения содержания водяных паров в атмосфере (СССР);

- спектрометр с грунтозаборным устройством для рентгенофлюоресцентного анализа состава пород венерианского грунта (СССР);

- гамма-спектрометр для определения в венерианских породах содержания естественных радиоактивных элементов — урана, тория, калия (СССР);

- прибор для определения физико-механических свойств поверхностного слоя грунта (СССР).

Для изучения состава грунта посадочный аппарат располагал маленькой буровой установкой.

Аэростатный зонд

Аэростатный зонд состоял из фторопластовой оболочки аэростата диаметром 3,4 метра , наполненной гелием, и подвешенной на капроновом фале длиной 13 метров гондолы массой 6,9 кг . На несущей конструкции гондолы установлены аппаратура для измерения метеорологических параметров (датчики температуры, давления, вертикальной скорости ветра, коэффициента обратного рассеяния атмосферы, световых вспышек, освещённости), радиосистема и блок питания. Использование стандартного спускаемого аппарата диаметром 2,4 метра , в котором размещался ещё и посадочный аппарат, не позволяло поместить в него аэростатный зонд большого размера. Вследствие этого в НПО имени С. А. Лавочкина был разработан и изготовлен компактный аэростат с системой наполнения гелием. Контейнер для аэростата, расположенный на спускаемом аппарате вокруг антенны, имел тороидальную форму. Масса аэростата вместе с вытяжными парашютами, балластом, гелиевым баллоном и пиротехническими системами отстрела составляла 120 кг. Собственно аэростат имел массу 21,5 кг : оболочка из фторопластовой сетки, покрытой фторопластовой плёнкой, и капроновый фал — 12,5 кг ; гелий в оболочке — 2,1 кг ; гондола — 6,9 кг . Оболочка аэростата в рабочем состоянии была заполнена гелием с избыточным давлением 30 мбар . Утечка гелия из оболочки за расчётное время работы батареи зонда (2 суток) не превышала 5 %, что соответствовало потере высоты около 0,5 км . Оболочка была прозрачна для радиоволн .

Гондола аэростатного зонда имела 1,2 метра в высоту и состояла из трёх частей, соединённых гибкими стропами. Верхняя часть представляла собой коническую направленную передающую антенну (высота 37 см , диаметр основания 14 см , половинный угол раствора 15°); к вершине конуса прикреплялся фал, соединяющий гондолу с аэростатной оболочкой. Средняя секция гондолы, присоединённая к верхней двумя гибкими стропами, представляла собой прямоугольный контейнер с размерами 40,8 × 14,5 × 13,0 см . В верхней части секции находились радиопередатчик, модулятор, система обработки данных и электроника для обработки сигнала и регулировки мощности. В нижней части средней секции находились датчики давления и освещённости, а также откидной кронштейн, на котором были установлены датчики температуры и вертикальный анемометр . Нижняя секция гондолы (прямоугольный контейнер с размерами 9,0 × 14,5 × 15,0 см ) также крепилась к средней двумя гибкими стропами. В ней находились нефелометр и батареи. Литиевые батареи с общей массой 1 кг и ёмкостью 250 Вт·ч обеспечивали ожидаемую продолжительность автономной работы зонда от 46 до 52 часов . Гондола была покрыта белой защитной краской для предохранения от коррозии, вызываемой серной кислотой , и увеличения поверхностного альбедо .

Электроника зонда обеспечивала однонаправленную связь с Землёй, без приёма команд. Радиопередатчик (частота несущей 1,6679 ГГц , выходная мощность 4,5 Вт ) мог работать в двух режимах. В телеметрическом режиме за 30-секундной передачей чистой несущей для доплеровских измерений антеннами РСДБ скорости зонда следовал 270-секундный период передачи 48-битного синхронизирующего слова и 852 битов данных, собранных за предыдущие 30 минут (всего 900 битов в посылке, со скоростью 4 бит/с для первых 840 битов и 1 бит/с для последних 60), а затем ещё одна 30-секундная передача несущей. В режиме координатного излучения, используемом для отслеживания антеннами РСДБ координат и скорости зонда, в течение 330 с в боковых полосах передавались два тона с частотой ±3,25 МГц и подавлением несущей на 20 дБ . На Земле для РСДБ-слежения использовались 20 антенн — 6 на территории СССР, координируемые Институтом космических исследований АН СССР , и 14 по всему миру (в том числе 11 астрономических радиотелескопов и 3 антенны Сети дальней космической связи НАСА), координируемые Национальным центром космических исследований Франции, фактически все крупнейшие радиотелескопы мира, существовавшие в то время. В течение первых 10 часов автономного полёта каждого аэростатного зонда, а также с 22-го по 34-й час сеансы связи проводились каждые 30 минут, причём за одним координатным сеансом следовали три телеметрических. В течение периода с 10-го по 22-й час и с 34-го часа до конца миссии сеансы связи проводились каждые 60 минут, поочерёдно по 1 телеметрической и 1 координатной передаче, с целью экономии ресурса батареи .

Пролётный модуль

На пролётном аппарате были установлены следующие научные приборы:

- телевизионная система (СССР, Венгрия, Франция);

- инфракрасный спектрометр (Франция);

- трёхканальный спектрометр 0,3—1,7 мкм (Болгария, СССР, Франция).

- пылеударный масс-спектрометр для исследования химического состава пылевых частиц (СССР, ФРГ, Франция);

- три счётчика пылевых частиц (СССР, Венгрия);

- магнитометр (Австрия, СССР);

- спектрометр кометной плазмы (Венгрия, СССР, ФРГ);

- спектрометр энергичных частиц (Венгрия, СССР, ФРГ);

- измеритель нейтрального газа (ФРГ, Венгрия, СССР);

- анализатор плазменных волн высокочастотный (СССР, Франция);

- анализатор плазменных волн низкочастотный (Польша, СССР, Чехословакия).

За техническую часть работы телевизионной системы отвечал Г. А. Аванесов. Телевизионные системы обоих пролётных модулей («Вега-1» и «Вега-2») были однотипны. Они состояли из двух телекамер: длиннофокусной, дававшей при расстоянии 10 000 км разрешение 100 м , и короткофокусной с разрешением 800 м , но бо́льшим полем зрения. Изображение каждой камеры принималось на матрицу 512×512 из кремниевых фотоэлементов , в диапазоне 400—1000 нм . При съёмке кометы «Вега» занимала фиксированное положение в трёхосной системе координат благодаря гироскопам , управлявшим реактивными двигателями. Телевизионная система располагалась на поворотной платформе, которая, вращаясь по командам, подаваемым телевизионной системой, направлялась на комету .

Полёт

Изучение Венеры

«Вега-1» и «Вега-2» стартовали 15 и 21 декабря 1984 года с помощью ракеты « Протон ».

Через 6 месяцев полёта аппараты преодолели 45 млн км и приблизились к Венере . 9 и 13 июня 1985 года от «Веги-1» и «Веги-2» были отделены спускаемые аппараты, которые 11 и 15 июня доставили на Венеру посадочные аппараты и аэростатные зонды.

Работа посадочных аппаратов

В процессе снижения посадочных аппаратов измерялись характеристики облачного слоя и химического состава атмосферы. Была измерена концентрация аэрозоля серной кислоты в облаках (в среднем 1 мг / м 3 на высотах 61,5—48 км над местом посадки «Веги-1» и 0,6 мг/м 3 над местом посадки «Веги-2») , а также обнаружено присутствие серы, хлора и, вероятно, фосфора. Плотность облаков оказалась невысокой (по земным меркам), концентрация была максимальна в двух слоях, имеющих ширину 3—5 км и расположенных на высотах 50 и 58 км .

Посадочные аппараты совершили мягкую посадку на ночную сторону Венеры в районе равнины Русалки, в точках с координатами («Вега-1») и («Вега-2»). В ходе спуска в атмосфере нештатно (досрочно) включилась аппаратура первого посадочного аппарата, предназначенная для исследований на поверхности — таким образом, эта часть эксперимента не была выполнена. Второй посадочный аппарат успешно выполнил программу исследований на поверхности, передача сигнала продолжалась 56 минут .

Посадочный аппарат «Веги-2» впервые совершил посадку в высокогорном районе, поэтому анализ грунта в этом месте представлял особый интерес. После посадки были осуществлены заборы грунта и проведены измерения рентгенофлюоресцентных спектров венерианской породы, которая оказалась близка к оливиновому габбро-нориту.

Гамма-спектрометры обеих АМС, предназначенные для измерения содержания урана, тория и калия в венерианских породах, начали работать во время спуска посадочных аппаратов на высоте 25 км и функционировали вплоть до окончания их работы. В обеих точках, где сели посадочные аппараты, обнаружены породы с относительно невысокими содержаниями естественных радиоактивных элементов.

Работа аэростатных зондов

Аэростатные зонды были вытянуты из своих отсеков в посадочных аппаратах на высоте около 60 км с помощью вспомогательных парашютов. На высоте около 55 км, через 200 секунд после входа в атмосферу, с помощью второго парашюта были развёрнуты аэростатные баллоны из фторопластовой плёнки диаметром 3,4 метра, которые в течение около 100 секунд наполнялись гелием, после чего парашют и наддувная система были отстрелены на высоте около 54 км. После спуска до высоты около 50 км был сброшен балласт, и зонды начали подниматься. Через 15—25 минут они достигли стабильной высоты и начали дрейф в атмосфере планеты на высоте 53—55 км , проводя измерения метеорологических параметров. Высота дрейфа соответствовала среднему, наиболее активному слою трёхслойной системы венерианских облаков. Давление на этой высоте составляло 0,54 атм , а температура от 27 до 43 °C.

Данный облачный слой является наиболее плотным в атмосфере Венеры, и в нём, как предполагалось, наиболее отчётливо должна проявляться суперротация атмосферы Венеры — глобальное вращение атмосферы с востока на запад. Каждый зонд проработал около 46 часов («Вега-1»: с 02:08 UT 11 июня по 00:38 UT 13 июня; «Вега-2»: с 02:07 UT 15 июня по 00:38 UT 17 июня; указано время получения сигналов на Земле). За это время первый зонд пролетел под действием ветра около 11 600 км , второй — около 11 100 км со средней скоростью 250 км/ч . Зонды измеряли вдоль трассы полёта температуру, давление, вертикальные порывы ветра, дальность видимости в облаках, среднюю освещенность и отслеживали наличие световых вспышек от молний. Первый зонд дрейфовал вдоль экватора в северном полушарии, второй — в южном. Продолжительность полёта зондов после последнего сеанса связи неизвестна.

Данные зондов показали наличие очень активных процессов в облачном слое Венеры, характеризующихся мощными восходящими и нисходящими потоками. Когда аэростатный зонд «Веги-2» пролетал над вершиной высотой 5 км , которая расположена в районе Афродиты , он попал в воздушную яму и резко снизился на 1,5 км . Оба зонда обнаружили на ночной стороне вариации освещённости и световые вспышки, то есть грозовые разряды. Аэростатный эксперимент позволил получить новую, уникальную информацию об атмосфере планеты .

Изучение кометы Галлея

«Веги» и комета Галлея двигались на встречных курсах, и скорость сближения превышала 70 км/с . Если бы аппараты опоздали хотя бы на час, то отклонение при сближении составило бы порядка 100 тыс. км . Трудность состояла ещё и в том, что заранее невозможно было рассчитать траекторию движения кометы с необходимой точностью. Для наземной астрометрической поддержки в СССР была разработана и реализована программа СоПроГ , в которой приняли участие 22 астрономических учреждения. Уточнение орбиты кометы продолжалось вплоть до прохождения «Вег» мимо её ядра. Благодаря информации, полученной от «Вег», удалось более точно подвести к комете европейский аппарат « Джотто » (на расстояние 596 км ).

Орбиты «Вег», в отличие от орбиты кометы Галлея, практически лежали в плоскости эклиптики . Поэтому для неограниченного сближения их с кометой нужно было выполнить два условия: в пространстве аппарат должен быть близок к одной из точек пересечения траектории кометы с плоскостью эклиптики — нисходящему либо восходящему узлу её орбиты, а время приближения аппарата к узлу должно быть близко ко времени прохождения через него кометы. Был выбран нисходящий узел, через который комета прошла после прохождения перигелия, 10 марта, около этой даты и происходило сближение «Вег» с кометой . 6 и 9 марта 1986 года «Веги» прошли на расстоянии 8890 и 8030 км от ядра кометы .

Передача изображений началась 4 марта. «Веги» передали около 1500 снимков внутренних областей кометы Галлея, в том числе около 70 изображений её ядра, информацию о пылевой обстановке внутри кометы, характеристиках плазмы, измерили темп испарения льдов (40 тонн в секунду в момент пролёта «Вег») и другие данные. Изображения ядра кометы были получены впервые в истории. По изображениям были определены размеры ядра ( 8 × 8 × 16 км ), период вращения (53 часа ) и примерная ориентация оси вращения, то, что вращается оно в ту же сторону, что и комета в своём обращении вокруг Солнца, отражательная способность поверхности (4 %), характеристики выбросов пыли, установлено наличие кольцевых кратеров . Кроме того, АМС обнаружили наличие сложных органических молекул.

Последний сеанс связи со станцией «Вега-1» был проведён 30 января 1987 года. В нём было зафиксировано полное израсходование азота в газобаллонах. Последний сеанс со станцией «Вега-2», в котором на борт проходили команды, был проведён 24 марта 1987 года.

В настоящее время «Веги» находятся в нерабочем состоянии на гелиоцентрической орбите .

Примечания

- , с. 218.

- . НПО им. С. А. Лавочкина . Дата обращения: 9 октября 2014. Архивировано из 29 июня 2013 года.

- (англ.) . Gazetteer of Planetary Nomenclature . IAU Working Group for Planetary System Nomenclature.

- ↑ National Space Science Data Center. от 3 марта 2016 на Wayback Machine .

- ↑ National Space Science Data Center. от 14 августа 2016 на Wayback Machine .

- Kremnev R. S. et al. (англ.) // Science. — 1986. — 21 March ( vol. 231 , no. 4744 ). — P. 1408—1411 . — doi : .

- , с. 219.

- Поршнев Н. В., Мухин Л. М., Гельман Б. Е. и др. Газохроматографический анализ продуктов термических реакций аэрозоля облачного слоя Венеры на AMC «Вега-1» и «Вега-2» // Космические исследования. — 1987. — Т. 25 . — С. 715—720 . — .

- Престон Р., Северный А. Б., Сагдеев Р. З., Бламон Ж. и др. Аэростатный эксперимент проекта «Вега»: глобальная сеть радиотелескопов и первые результаты // Письма в Астрон. журн. — 1986. — Т. 12, № 1. — С. 25—29.

- Кержанович В. В. и др. Аэростатный эксперимент проекта «ВЕГА». Мелкомасштабная турбулентность в среднем облачном слое Венеры // Письма в Астрон. журн. — 1986. — Т. 12. № 1. — С. 46—51.

- Бламон Ж., Сагдеев Р. З., Линкин В. М. и др. Аэростатный эксперимент проекта «Вега». Предварительный анализ результатов измерений в приложении к динамике атмосферы Венеры // Письма в Астрон. журн. — 1986. — Т. 12. № 1. — С. 52—58.

- , с. 217.

- , с. 223—225.

Литература

- Аванесов Г. А., Мороз В. И. Ядро кометы Галлея // Наука и человечество , 1988. — М. : Знание , 1988. — С. 214—231 .

Ссылки

- 2020-06-09

- 1