Interested Article - Поместный собор Православной российской церкви (1917—1918)

- 2020-03-23

- 1

Поме́стный собо́р Правосла́вной росси́йской це́ркви ( Всероссийский поместный собор ; официальное именование: Священный собор Православной российской церкви ) — первый с конца XVII века Поместный собор Православной Российской Церкви , открывшийся 15 (28) августа 1917 года в Успенском соборе Московского Кремля . Важнейшим его решением было восстановление 21 ноября ( 4 декабря ) 1917 года патриаршества в Российской церкви, положившее конец синодальному периоду в истории Русской церкви .

Собор заседал больше года, до 7 (20) сентября 1918 года ; рабочие заседания («соборные занятия») проходили в Московском епархиальном доме в Лиховом переулке . Собор совпал с такими важными событиями русской истории, как война с Германией , выступление генерала Лавра Корнилова , провозглашение в России Республики ( 1 (14) сентября 1917 года ), падение Временного правительства и Октябрьская революция , разгон Учредительного Собрания , издание Декрета об отделении церкви от государства и начало Гражданской войны . Собор сделал заявления в ответ на некоторые из этих событий. Большевики , чьи действия и узаконения прямо осуждались Собором (или лично Патриархом), не чинили прямых препятствий проведению занятий Собора.

Собор, подготовка к которому велась с начала 1900-х годов, открылся в период господства антимонархических настроений в обществе и Церкви. В состав Собора входили 564 члена, в том числе 265 — от иерархии и духовенства, 299 — от мирян . Присутствовали глава Временного правительства Александр Керенский , министр внутренних дел Николай Авксентьев , представители печати и дипломатического корпуса .

Подготовка Собора

В 1901—1903 годах в Санкт-Петербурге проходили «религиозно-философские собрания» представителей интеллигенции и духовенства под председательством епископа Ямбургского Сергия (Страгородского) ; окончательно вызрела мысль о необходимости созыва Поместного собора и реорганизации высшего церковного управления.

В 1906 году согласно определению Святейшего синода № 127 от 14 января, Высочайшим указом от 16 января было учреждено Предсоборное присутствие, закрытие которого состоялось 15 декабря 1906 года . Предсоборным присутствием было сформировано семь отделов . В 1906—1907 годах были напечатаны четыре тома «Журналов и протоколов» Присутствия.

Высочайшим повелением от 28 февраля 1912 года учреждалось «при Святейшем Синоде постоянное, впредь до созыва собора, » (в более ограниченном составе, чем Присутствие, — для «всякого рода подготовительных к собору работ, в коих может оказаться необходимость» ), председателем которого 1 марта император утвердил, по предложению Синода, архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского) .

Созыв Собора

29 апреля 1917 года Святейший правительствующий синод Российской православной церкви одобрил проект обращения к архипастырям и пастырям и всем верным чадам Российской православной церкви, гласившего:

Давно уже в умах православных русских людей жила мысль о необходимости созыва Всероссийского Поместного Собора для коренных изменений в порядке управления Российской Православной Церкви и вообще для устроения нашей церковной жизни на незыблемых началах, данных Божественным Основателем и Главою Церкви в Священном Писании и в правилах св. Апостолов, св. Вселенских и Поместных Соборов и св. Отец. Происшедший у нас государственный переворот, в корне изменивший нашу общественную и государственную жизнь, обеспечил и Церкви возможность и право свободного устроения. Заветная мечта русских православных людей теперь стала осуществимой, и созыв Поместного Собора в возможно ближайшее время сделался настоятельно необходимым <…>

В заседании 5 июля 1917 года Святейший синод по докладу Предсоборного совета о времени и месте созыва «Чрезвычайного Поместного Собора Православной Всероссийской Церкви» назначил открытие его «в день честнаго Успения Пресвятыя Богородицы 15-го августа 1917 года в богоспасаемом граде Москве» .

10—11 августа 1917 года Святейший синод принял «Устав Поместного Собора» , который, в частности, несколько менял норму «Положения» в части членства в Соборе: «Собор образуется из Членов по выборам, по должности, и по приглашению Святейшего Синода и самого Собора» . «Устав» принимался в качестве «руководственного правила» — до принятия самим Собором его устава; документ определял, что Поместный собор обладает всей полнотой церковной власти для устроения церковной жизни «на основе Слова Божия, догматов, канонов и предания Церкви».

11 августа 1917 года было опубликовано постановление Временного правительства о правах Священного собора.

Состав, полномочия и органы Собора

Согласно принятому Предсоборным советом 4 июля 1917 года «Положению о созыве Поместного собора Православной всероссийской церкви в Москве 15 августа 1917 года» , в состав Собора входили члены по выборам, по должностям и по приглашению Святейшего синода . Основу Собора формировали епархиальные делегации, которые состояли из правящего архиерея, двоих клириков и троих мирян. Один из двух клириков должен был быть священником, а второй мог быть кем угодно, от псаломщика до викарного епископа. Клирики и миряне избирались на специальном епархиальном собрании, причём выборщики на это собрание избирались на уровне приходов , на приходских собраниях. Епархиальные делегации и составили основную массу соборян .

К участию в занятиях Священного собора были призваны по должности: члены Святейшего правительствующего синода и Предсоборного совета, все епархиальные архиереи (штатный епископат Российской церкви, викарные архиереи — по приглашению), два протопресвитера — Успенского собора и военного духовенства, наместники четырёх лавр , настоятели Соловецкого и Валаамского монастырей , Саровской и Оптиной пустыни ; также по избранию: от каждой епархии по два клирика и по три мирянина , представители монашествующих, единоверцев , духовных Академий, воинов действующей армии, представители Академии наук, университетов, Государственного совета и Государственной думы . Выборы от епархий, согласно разработанным Предсоборным советом «Правилам», были трёхступенчатыми: 23 июля 1917 года в приходах избирались выборщики, 30 июля выборщики на собраниях в благочиннических округах избирали членов епархиальных избирательных собраний, 8 августа епархиальные собрания избирали делегатов на Поместный собор. Всего на Собор было избрано и назначено по должности 564 члена: 80 архиереев, 129 пресвитеров , 10 диаконов и 26 псаломщиков из белого духовенства, 20 монахов (архимандритов, игуменов и иеромонахов) и 299 мирян . Таким образом, миряне составляли большинство членов Собора, что было отражением господствовавших тогда чаяний к восстановлению « соборности » в Русской церкви. Однако, устав Священного собора предусматривал особую роль и полномочия епископата : вопросы догматического и канонического характера по их рассмотрении Собором подлежали утверждению на совещании епископов .

Своим Почётным председателем Собор утвердил старейшего иерарха Российской церкви митрополита Киевского Владимира ; Председателем Собора был избран митрополит Московский Тихон . Был образован Соборный совет; учреждено 22 отдела, которые предварительно готовили доклады и проекты Определений, выносившихся на пленарные сессии .

Ход работы Собора

Первая сессия Собора. Избрание Патриарха

Первая сессия Собора, продолжавшаяся с 15 августа по 9 декабря 1917 года, была посвящена вопросам реорганизации высшего церковного управления: восстановления патриаршества, избрания патриарха, определения его прав и обязанностей, учреждения соборных органов для совместного с патриархом управления церковными делами, а также обсуждению правового положения Православной церкви в России.

С первой сессии Собора возникла острая дискуссия о восстановлении патриаршества (предварительное обсуждение вопроса находилось в компетенции Отдела о высшем церковном управлении; председатель Отдела — епископ Астраханский Митрофан (Краснопольский) ). Наиболее активными поборниками восстановления патриаршества, наряду с епископом Митрофаном, выступали члены Собора архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий) и архимандрит (впоследствии архиепископ) Иларион (Троицкий) . Противники патриаршества указывали на опасность того, что оно может сковать соборное начало в жизни Церкви и даже привести к абсолютизму в Церкви; среди видных противников восстановления патриаршества были профессор Киевской духовной академии Пётр Кудрявцев , профессор Александр Бриллиантов , протоиерей Николай Цветков , профессор Илья Громогласов , князь (мирянин от Туркестанской епархии ), профессор Петербургской духовной академии Борис Титлинов , будущий идеолог обновленчества . Профессор Николай Кузнецов считал, что существует реальная опасность, что Священный синод , как исполнительный орган власти, действующий в межсоборный период, может превратиться в простой совещательный орган при Патриархе, что также явится умалением прав архиереев — членов Синода .

11 октября вопрос о патриаршестве был вынесен на пленарные заседания Собора. К вечеру 25 октября в Москве уже знали о победе большевиков в Петрограде .

28 октября 1917 года прения были прекращены. В заключительном слове епископ Астраханский Митрофан говорил: «Дело восстановления патриаршества нельзя откладывать: Россия горит, всё гибнет. И разве можно теперь долго рассуждать, что нам нужно орудие для собирания, для объединения Руси? Когда идёт война, нужен единый вождь, без которого воинство идёт вразброд» . В тот же день было принято, а 4 ноября епископским совещанием утверждено «Определение по общим положениям о высшем управлении Православной Российской Церкви» (первое положение было принято в редакции профессора Петра Кудрявцева ):

- В Православной Российской Церкви высшая власть — законодательная, административная, судебная и контролирующая — принадлежит Поместному Собору, периодически, в определённые сроки созываемому, в составе епископов, клириков и мирян.

- Восстановляется патриаршество, и управление церковное возглавляется Патриархом.

- Патриарх является первым между равными ему епископами.

- Патриарх вместе с органами церковного управления подотчётен Собору .

Около 13 часов 15 минут того же 28 октября Председатель митрополит Тихон объявил, что «поступило заявление за подписью 79 Членов Собора о немедленном, в ближайшем заседании, избрании записками трёх кандидатов в сан патриарха» .

В заседании 30 октября вопрос о немедленном начале выборов кандидатов в патриархи был поставлен на голосование и получил 141 голос «за» и 121 «против» (12 воздержались) . Был выработан порядок избрания патриарха в два этапа: тайным голосованием и посредством жребия: каждый член Собора подавал записку с одним именем ; на основании поданных записок составлялся список кандидатов; по оглашении списка Собор избирал троих кандидатов подачею записок с указанием трёх имён из числа указанных в списке; имена первых троих, получивших абсолютное большинство голосов, полагались на святой престол ; избрание из числа троих решалось вынутием жребия . Несмотря на возражения от ряда членов Собора, было принято решение «на сей раз выбирать патриарха из лиц священного сана » ; сразу же затем было принято предложение профессора Павла Прокошева , которое позволяло голосовать за любое лицо, которое не имеет к тому канонических препятствий .

По результатам подсчёта 257 записок, были оглашены имена 25 кандидатов, включая Александра Самарина (три голоса) и протопресвитера Георгия Шавельского (13 голосов); наибольшее количество голосов получил архиепископ Антоний (Храповицкий) (101), далее шли Кирилл (Смирнов) и Тихон (23) . Шавельский обратился с просьбой снять его кандидатуру .

В заседании 31 октября кандидатуры Самарина и протопресвитера Николая Любимова были отклонены со ссылкой на «вчерашнее постановление» (Любимов, кроме того, был женат). Были проведены выборы троих кандидатов из числа кандидатов списка; из 309 поданных записок архиепископ Антоний получил 159 голосов, архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий) — 148, митрополит Тихон — 125; абсолютное большинство, таким образом, получил только Антоний; оглашение его имени Председателем было встречено возгласами « Аксиос » . В следующем туре голосования абсолютное большинство было получено только Арсением (199 из 305) . В третьем туре из 293 записок (две было пустых) Тихон получил 162 голоса (результат был оглашён архиепископом Антонием) .

В заседании 2 ноября Собор слушал спонтанные рассказы лиц, составивших во главе с митрополитом Тифлисскоим Платоном (Рождественским) посольство от Собора в Московский военно-революционный комитет для переговоров о прекращении кровопролития на улицах Москвы (Платону удалось иметь беседу с лицом, представившимся «Соловьёвым» ) . Поступило предложение тридцати членов (первый подписавший — архиепископ Евлогий (Георгиевский) «сегодня же совершить крестный ход целым Собором, <…> вокруг того района, где происходит кровопролитие» . Ряд выступавших, включая Николая Любимова, призывали Собор не спешить с избранием Патриарха (намечалось на 5 ноября) ; но намеченная дата была принята в заседании 4 ноября.

5 (18) ноября 1917 после литургии и молебна в храме Христа Спасителя старец Зосимовой пустыни Алексий (Соловьёв) вынул жребий пред Владимирской иконой Божией Матери , перенесённой из расстрелянного незадолго до того Успенского собора ; митрополит Киевский Владимир (Богоявленский) огласил имя избранного: «митрополит Тихон» . Таким образом, избранником оказался кандидат, набравший наименьшее количество голосов. 21 ноября ( 4 декабря ) того же года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы , в Успенском соборе была совершена интронизация наречённого и избранного Патриарха Московского и всея России Тихона.

В середине ноября 1917 года Собор приступил к обсуждению доклада «О правовом положении Российской Православной Церкви», который представляли профессор Московского университета Сергей Булгаков и профессор Киевской духовной академии Фёдор Мищенко; 2 декабря проект был принят на пленарном заседании Собора. Документом гласил, в частности:

«Священный Собор Православной Российской Церкви признает, что <…> должны быть приняты Государством следующие основные положения:

1. Православная Российская Церковь, составляя часть единой Вселенской Христовой Церкви, занимает в Российском Государстве пе́рвенствующее среди других исповеданий публично-правовое положение, подобающее ей, как величайшей святыне огромного большинства населения и как великой исторической силе, созидавшей Российское Государство.

2. Православная Церковь в России в учении веры и нравственности, богослужении, внутренней церковной дисциплине и сношениях с другими автокефальными Церквами независима от государственной власти и, руководясь своими догматико-каноническими началами, пользуется в делах церковного законодательства, управления и суда правами самоопределения и самоуправления.

3. Постановления и узаконения, издаваемые для себя Православною Церковию в установленном ею порядке, со времени обнародования их церковною властью, равно и акты церковного управления и суда признаются Государством имеющими юридическую силу и значение, поскольку ими не нарушаются государственные законы.

4. Государственные законы, касающиеся Православной Церкви, издаются не иначе, как по соглашению с церковною властью.

5. Церковная иерархия и церковные установления признаются Государством в силе и значении, какие им приданы церковными постановлениями.

<…>7. Глава Российского Государства, Министр Исповеданий и Министр Народного Просвещения и Товарищи их должны быть православными.

<…>14. Церковное венчание по православному чину признается законною формой заключения брака.<…>»

Сергей Булгаков полагал: «Законопроект вырабатывался именно в сознании того, что́ должно быть, в сознании нормального и достойного положения Церкви в России. Наши требования обращены к русскому народу через головы теперешних властей. Конечно, возможно наступление такого момента, когда Церковь должна анафематствовать государство. Но, без сомнения, этот момент ещё не наступил»

7 декабря Собор принял акты, относящиеся к деятельности высших органов церковной власти:

«1. Управление церковными делами принадлежит Всероссийскому Патриарху совместно с Священным Синодом и Высшим Церковным Советом. 2. Патриарх, Священный Синод и Высший Церковный Совет ответственны пред Всероссийским Поместным Собором и представляют ему отчёт о своей деятельности за междусоборный период. <…>»

Таким образом, высшая власть в Церкви организовывалась посредством её разделения между тремя органами — по модели, существовавшей с 1862 года в Константинопольском патриархате в соответствии с положениями «Общих уставов» (Γενικοὶ Κανονισμοί). К ведению Священного синода были отнесены дела иерархически-пастырского, вероучительного, канонического и литургического характера; к компетенции Высшего церковного совета — дела церковно-общественного порядка: административные, хозяйственные, школьно-просветительные; особо важные вопросы, связанные с защитой прав Церкви, подготовкой к предстоящему Собору, открытием новых епархий, подлежали рассмотрению совместного присутствия Священного синода и Высшего церковного совета.

8 декабря было принято «Определение о правах и обязанностях Святейшего Патриарха Московского и всея России» (8 декабря 1917 года), которое гласило:

«1. Патриарх Российской Церкви есть Первоиерарх ея и носит титул „Святейший Патриарх Московский и всея России“. 2. Патриарх а) имеет попечение о внутреннем и внешнем благосостоянии Российской Церкви, в потребных случаях предлагает о надлежащих для того мероприятиях Священному Синоду или Высшему Церковному Совету и является представителем Церкви пред государственною властию; б) созывает Церковные Соборы, согласно положению о них и председательствует на Соборах: в) председательствует в Священном Синоде, Высшем Церковном Совете и соединённом присутствии обоих учреждений; <…>» .

9 декабря 1917 года первая сессия Собора завершила свою работу.

Вторая сессия Собора

Вторая сессия Собора, проходившая с 20 января по 7 (20) апреля 1918 года, рассматривала вопросы, относящиеся к епархиальному управлению, приходской жизни и устройству единоверческих приходов.

Политическая ситуация в стране выдвинула на первый план иные вопросы, отличные от планируемых, и прежде всего отношение к акциям новой власти, затрагивавшим положение и деятельность Православной Церкви. Внимание членов Собора было привлечено к событиям в Петрограде, где 13—21 января 1918 года , по приказу народного комиссара общественного призрения Александры Коллонтай , красные матросы пытались «реквизировать» помещения Александро-Невской лавры , в ходе чего был убит протоиерей Пётр Скипетров ; события вызвали грандиозный крестный ход и «всенародное моление» за гонимую Церковь. О событиях вокруг Лавры доносил Собору настоятель Александро-Невской лавры епископ Прокопий (Титов) ; донесение стало предметом обсуждения в первый же день второй сессии Собора. Протоиерей Николай Цветков оценил события в Петрограде как «первое столкновение со слугами сатаны».

19 января , в свой день рождения, Патриарх Тихон, издал Воззвание, анафематствовавшее «безумцев», которые не назывались конкретно и ясно, но характеризовались следующим образом: «<…> гонения воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, ненависти и братоубийственной брани». Воззвание обращалось к верным: «Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение». Послание призывало к защите Церкви:

«Враги церкви захватывают власть над нею и её достоянием силою смертоносного оружия, а вы противопоставьте им силою веры вашего всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума, ибо действуют даже прямо противно совести народной. А если нужно и пострадать за дело Христово, зовём вас, возлюбленные чада церкви, зовём вас на эти страдания вместе с собою словами Св. Апостола: „ Кто ны разлучит от любве Божия? Скорбь ли, или теснота, или гонения, или глад, или нагота, или беда, или меч? “ ( Рим. ). А вы, братия архипастыри и пастыри, не медля ни одного часа в вашем духовном делании, с пламенной ревностью зовите чад ваших на защиту попранных ныне прав церкви Православной, немедленно устройте духовные союзы, зовите не нуждою, а доброй волей становиться в ряды духовных борцов, которые силе внешней противопоставят силу своего святого воодушевления, и мы твёрдо уповаем, что враги церкви будут посрамлены и расточатся силою креста Христова, ибо непреложно обетование Самого Божественного Крестоносца: „Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей“.» .

22 января Собор обсудил «Воззвание» Патриарха и принял постановление с одобрением воззвания и призывом к Церкви «объединиться ныне вокруг Патриарха, дабы не дать на поругание веры нашей» .

23 января был издан утверждённый СНК 20 января ( 2 февраля ) 1918 года « Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви » , который провозглашал в Российской Республике свободу совести , запрещал какие бы то ни было «преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан», объявлял «народным достоянием» (п. 13) имущества религиозных обществ, лишал их права юридического лица и возможности преподавать вероучение в общеобразовательных учреждениях, включая и частные.

25 января Священный Собор издал «Соборное постановление по поводу декрета совета народных комиссаров об отделении Церкви от государства» :

«1. Изданный советом народных комиссаров декрет об отделении Церкви от государства представляет собою, под видом закона о свободе совести, злостное покушение на весь строй жизни православной Церкви и акт открытого против неё гонения.

2. Всякое участие как в издании сего враждебного Церкви узаконения, так и в попытках провести его в жизнь несовместимо с принадлежностью к православной Церкви и навлекает на виновных кары вплоть до отлучения от Церкви (в последование 73 правилу святых апостол и 13 правилу VII Вселенского Собора). »

Кроме того, 27 января Собор издал «Воззвание священного Собора к православному народу по поводу декрета народных комиссаров о свободе совести» , которое гласило:

«Православные христиане! От века неслыханное творится у нас на Руси Святой. Люди, ставшие у власти и назвавшие себя народными комиссарами, сами чуждые христианской, а некоторые из них и всякой веры, издали декрет (закон), названный „о свободе совести“, а на самом деле устанавливающий полное насилие над совестью верующих. <…>»

25 января 1918 года был убит после взятия Киева большевиками митрополит Владимир Киевский , гибель которого была воспринята как акт открытого гонения на духовенство. В тот же день Собор принял резолюцию, которой Патриарху поручалось назвать имена трёх лиц, которые могли бы стать патриаршими местоблюстителями в случае его смерти до выборов нового патриарха; имена должны были держаться в тайне и быть оглашены в случае невозможности для Патриарха исполнять свои обязанности.

В воскресенье 11 (25) марта в храме Христа Спасителя по совершении литургии, собором архиереев во главе с Патриархом и сонмом прочего духовенства, включая членов Поместного Собора, «с выдающейся торжественностью был совершён „чин в неделю Православия “»; во время которого «протодиак. Розов , став на возвышенную кафедру, помещённую впереди архиерейского амвона близ солеи, прочитал исповедание веры и провозгласил „ анафему “ еретикам, богоотступникам, хулителям святой веры, а также „глаголющим хульная на святую веру нашу и возстающим на святые храмы и обители, посягающим на церковное достояние, поношающим и убивающим священников Господних и ревнителей веры отеческия“.»

«Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о мероприятиях, вызываемых происходящим гонением на Православную Церковь» от 5 (18) апреля 2018 года гласило:

«1. Установить возношение в храмах за Богослужением особых прошений о гонимых ныне за Православную Веру и Церковь и о скончавших жизнь свою исповедниках и мучениках.

2. Совершать торжественные моления: а) поминальное об упокоении со святыми усопших и б) благодарственное о спасении оставшихся в живых. <…>

3. Установить во всей России ежегодное молитвенное поминовение в день 25-го января, или в следующий за сим воскресный день (вечером) всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников . <…>»

Священный Собор, кроме того, рассмотрел вопрос о статусе единоверия , существовавшего в Российской Церкви с 1800 года ; принятое «Определение» от 22 февраля ( 7 марта ) 1918 года гласило:

«1. Единоверцы суть чада Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, кои, с благословления Поместной Церкви, при единстве веры и управления, совершают церковные чинопоследования по Богослужебным книгам, изданным при первых пяти Русских Патриархах, — при строгом сохранении древнерусского бытового уклада.

2. Единоверческие приходы входят в состав православных епархий и управляются, по определению Собора или по поручению правящего Архиерея, особыми единоверческими Епископами, зависимыми от епархиального Архиерея. <…>»

Принятый 7 (20) апреля 1918 года Приходской устав (заключительное, 129-е деяние второй сессии Собора) закрепил определённую степень автономности прихода ; предусматривалось и создание союзов приходов.

Вторая сессия Священного Собора завершилась 7 (20) апреля 1918 года .

Третья сессия Собора

В повестке третьей сессии, проходившей с 19 июня ( 2 июля ) по 7 (20) сентября 1918 года, намечено было выработать соборные Определения о деятельности высших органов церковного управления, о Местоблюстителе Патриаршего Престола ; о монастырях и монашествующих; о привлечении женщин к деятельному участию на разных поприщах церковного служения; об охране церковных святынь от кощунственного захвата и поругания.

4 июля ( 17 июля ) 1918 года произошло убийство бывшего императора Николая II и его семьи, в связи с чем в заседании Собора 6 (19) июля, после прений, вопрос о служении по убиенном бывшем императоре панихиды был поставлен на голосование. Из присутствовавших в заседании 143 членов Поместного собора против проведения поминальной службы проголосовало 28 членов (около 20 %) и 3 воздержалось; Патриарх при общем пении членов Собора совершил заупокойную литию. Также было сделано распоряжение отслужить во всех церквах России панихиды с поминовением по формуле: «[об упокоении] бывшего Императора Николая II» .

13 ( 26 ) августа, по докладу профессора Петроградского университета Бориса Александровича Тураева , Собор принял решение о восстановлении празднования памяти всех российских святых .

12 сентября Собор обсудил и принял определение «Об охране церковных святынь от кощунственного захвата и поругания», которое в частности, гласило:

«<…>3. Никто из православных христиан под страхом церковного отлучения да не дерзнёт участвовать в изъятии святых храмов, часовен и священных предметов, в них находящихся, из действительного обладания Святой Церкви.<…>»

20 сентября 1918 года члены Собора собрались на последнее заседание. Соборное Определение от 7/20 сентября 1918 года гласило:

«1. Предоставить Святейшему Патриарху созвать будущий очередной Собор весною 1921 года на началах, установленных в докладе Отдела о Высшем Церковном Управлении для созыва больших Соборов девятилетнего периода.

2. Сохранить за избранными настоящим Собором Членами Священного Синода и Высшего Церковного Совета их полномочия до избрания нового состава сих учреждений будущим Собором.»

В тот же день, обращаясь к собравшимся, Патриарх Тихон объявил о прекращении работы Собора.

Память

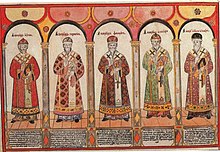

На нижнем этаже Московского епархиального дома был устроен храм в честь Святых отцов Поместного собора 1917—1918 года, освящённый 19 февраля 2010 года малым чином . В 2012 году специалистами ПСТГУ была создана икона «Отцы Поместного собора 1917—1918 года» .

На основании решения Священного синода от 27 декабря 2016 года (журнал № 104) был образован «Организационный комитет празднования 100-летия открытия Священного собора Православной российской Церкви и восстановления Патриаршества в Русской православной церкви» под председательством митрополита Варсонофия . В ходе заседаний 21 февраля, 15 марта и 5 апреля 2017 года оргкомитет определил план юбилейных мероприятий в 39 пунктов и отдельный план юбилейных мероприятий в духовных учебных заведениях в 178 пунктов. Планы мероприятий включали проведение конференций, лекториев и выставок в Москве и других городах, ряд научных и популярных издательских проектов, а также освещение юбилейных тем в средствах массовой информации. Центральные торжества намечены на 28 августа — 100-летие открытия Собора, 18 ноября — 100-летие избрания патриарха Тихона и 4 декабря — в день его Патриаршей интронизации .

24 августа 2017 года патриарх Кирилл издал послание по случаю 100-летия Поместного собора 1917—1918 годов . По его словам, «влияние Собора мы в полной мере чувствуем и сегодня, в нашей современной жизни, и, как уже отмечалось не раз, многие решения, принятые Архиерейскими Соборами последних лет, своими корнями уходят в размышления и постановления, сформулированные в ходе Собора 1917—1918 гг.» .

Собор отцов Поместного собора Церкви русской 1917—1918 годов

4 мая 2017 года Священный синод Русской православной церкви включил в богослужебный месяцеслов соборную память «Отцев Поместнаго Собора Церкви Русския 1917—1918 гг.». В качестве дня памяти установлена дата 5 (18) ноября — день избрания святителя Тихона на Московский патриарший престол .

Решением Священного синода от 29 июля 2017 года были утверждены тропарь , кондак и величания Святым отцам Поместного собора Церкви русской .

- святитель Тихон , патриарх Московский и всея Руси (†1925)

- священномученик митрополит Владимир (Богоявленский †1918)

- священномученик архиепископ Андроник (Никольский †1918)

- священномученик архиепископ Василий (Богоявленский †1918)

- священномученик епископ Гермоген (Долганёв †1918)

- священномученик епископ Ефрем (Кузнецов †1918)

- священномученик епископ Лаврентий (Князев †1918)

- преподобномученик архимандрит Варлаам (Коноплёв †1918)

- преподобномученик архимандрит Матфей (Померанцев †1918)

- мученик Алексий Зверев (†1918)

- мученик (†1918)

- священномученик архиепископ Митрофан (Краснопольский †1919)

- священномученик епископ Платон (Кульбуш †1919)

- священномученик архиепископ Тихон (Никаноров †1920)

- священномученик архиепископ Сильвестр (Ольшевский †1920)

- священномученик епископ Симон (Шлеёв †1921)

- священномученик митрополит Вениамин (Казанский †1922)

- священномученик архимандрит Сергий (Шеин †1922)

- преподобный Алексий (Соловьёв †1928)

- священноисповедник митрополит Агафангел (Преображенский †1928)

- священномученик архимандрит Вениамин (Кононов †1928)

- священномученик архиепископ Иларион (Троицкий †1929)

- священномученик епископ Василий (Зеленцов †1930)

- священномученик архиепископ Иоанн (Поммер †1934)

- священномученик священник Василий Малахов (†1937)

- священномученик протопресвитер Александр Хотовицкий (†1937)

- священномученик протоиерей Константин Богословский (†1937)

- священномученик митрополит Евгений (Зёрнов †1937)

- священномученик митрополит Петр (Полянский †1937)

- священномученик митрополит Кирилл (Смирнов †1937)

- священномученик архиепископ Прокопий (Титов †1937)

- священномученик протоиерей Илия Громогласов (†1937)

- священномученик архиепископ Серафим (Остроумов †1937)

- священномученик архиепископ Николай (Добронравов †1937)

- священномученик архимандрит Кронид (Любимов †1937)

- священномученик митрополит Серафим (Чичагов †1937)

- священномученик протоиерей Сергий Голощапов (†1937)

- священномученик архимандрит Исаакий (Бобраков †1938)

- священномученик архиепископ Александр (Трапицын †1938)

- священномученик митрополит Анатолий (Грисюк †1938)

- мученик Иоанн Попов (†1938)

- священномученик протоиерей Иоанн Артоболевский (†1938)

- священномученик протоиерей Михаил Околович (†1938)

- священномученик архиепископ Никодим (Кротков †1938)

- священноисповедник епископ Афанасий (Сахаров †1962)

- священноисповедник протоиерей Петр Чельцов (†1972).

Публикация трудов Собора

В 1917—1918 годах Соборным советом было издано около ста деяний Собора. Издание было неполным, в него не вошли многие предварительные материалы, касавшиеся подготовки и работы заседаний Собора.

С 1993 по 2000 год усилиями московского Новоспасского монастыря были подготовлены первые репринтные публикации деяний и постановлений Поместного собора 1917—1918 годов.

В 2000 году в Обществе любителей церковной истории был издан трёхтомный «Обзор деяний Собора».

В сентябре 2011 года в Новоспасском монастыре был создан научно-редакционный совет по научно-академическому изданию трудов Собора. Его первое заседание состоялось 14 октября 2011 года . К настоящему моменту изданы: первый (2012), второй (2013), третий (2014), четвёртый (2015), пятый (2015), девятнадцатый (2016), шестой (2016), двенадцатый и четырнадцатый (2017) , седьмой и восьмой (2019) , шестнадцатый (2020) , тринадцатый (2022) и двадцать пятый (2022) двадцать второй (2023) тома.

Нумизматика

25 октября 2018 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 100 рублей «100-летие Всероссийского Церковного Собора 1917—1918 годов и восстановления Патриаршества в Русской православной церкви» .

Примечания

- Записки Санкт-Петербургских религиозно-философских собраний. — СПб., 1906.

- Церковные ведомости. — 1906. — С. 38—39, 470.

- Верховской П. В.

- ↑ Правительственный вестник. — 2 (15) марта 1912. — № 50. — С. 4.

- Церковные ведомости. — 1912. — № 9. — С. 54.

- Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. — М. : Изд. Соборного Совета, 1918. — Кн. I, вып. I. — С. 3.

- Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. — М. : Изд. Соборного Совета, 1918. — Кн. I, вып. I. — С. 11.

- Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. — М. : Изд. Соборного Совета, 1918. — Кн. I, вып. I. — С. 38—51.

- Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. — М. : Изд. Соборного Совета, 1918. — Кн. I, вып. I. — С. 39.

- Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. — М. : Изд. Соборного Совета, 1918. — Кн. I, вып. I. — С. 12—18.

- Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. — М. : Изд. Соборного Совета, 1918. — Кн. I, вып. I. — С. 12.

- . Дата обращения: 4 декабря 2017. 30 ноября 2017 года.

- ↑ Цыпин В. А. // Церковное право. Часть III. Органы церковного управления. Высшее управление Русской Православной Церкви в период 1917—1988 гг.

- от 25 марта 2009 на Wayback Machine . Православие.Ру .

- Профессор Кузнецов в книге «Преобразованія въ русской церкви. Разсмотрѣніе вопроса по офиціальнымъ документамъ и въ связи съ потребностями жизни» ( М. , 1906) обосновывал вредность реставрации патриаршего строя в Церкви как могущего «доставить значительную опору столь пагубному для нас клерикализму ». — С. 64.

- Священный Соборъ Православной Россійской Церкви. Дѣянія. — Пг.: Изд. Соборнаго Совѣта, 1918. — Кн. III. — С. 6.

- Священный Соборъ Православной Россійской Церкви. Дѣянія. — Пг.: Изд. Соборнаго Совѣта, 1918. — Кн. III. — С. 9—10.

- Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 гг. — М. , 1994 (репринт). — Вып. 1. — С. 3.

- Священный Соборъ Православной Россійской Церкви. Дѣянія. — Пг.: Изд. Соборнаго Совѣта, 1918. — Кн. III. — С. 16.

- Священный Соборъ Православной Россійской Церкви. Дѣянія. — Пг.: Изд. Соборнаго Совѣта, 1918. — Кн. III. — С. 40—41.

- Священный Соборъ Православной Россійской Церкви. Дѣянія. — Пг.: Изд. Соборнаго Совѣта, 1918. — Кн. III. — С. 47.

- Священный Соборъ Православной Россійской Церкви. Дѣянія. — Пг.: Изд. Соборнаго Совѣта, 1918. — Кн. III. — С. 48.

- Священный Соборъ Православной Россійской Церкви. Дѣянія. — Пг.: Изд. Соборнаго Совѣта, 1918. — Кн. III. — С. 49.

- Священный Соборъ Православной Россійской Церкви. Дѣянія. — Пг.: Изд. Соборнаго Совѣта, 1918. — Кн. III. — С. 50.

- Священный Соборъ Православной Россійской Церкви. Дѣянія. — Пг.: Изд. Соборнаго Совѣта, 1918. — Кн. III. — С. 51, 53.

- Священный Соборъ Православной Россійской Церкви. Дѣянія. — Пг.: Изд. Соборнаго Совѣта, 1918. — Кн. III. — С. 51.

- ↑ Священный Соборъ Православной Россійской Церкви. Дѣянія. — Пг.: Изд. Соборнаго Совѣта, 1918. — Кн. III. — С. 55.

- Священный Соборъ Православной Россійской Церкви. Дѣянія. — Пг.: Изд. Соборнаго Совѣта, 1918. — Кн. III. — С. 56.

- Видимо, Зиновий Соловьёв .

- Священный Соборъ Православной Россійской Церкви. Дѣянія. — Пг.: Изд. Соборнаго Совѣта, 1918. — Кн. III. — С. 67—75.

- Васильева О. от 27 августа 2008 на Wayback Machine . krotov.info

- Священный Соборъ Православной Россійской Церкви. Дѣянія. — Пг.: Изд. Соборнаго Совѣта, 1918. — Кн. III. — С. 76, 81—82.

- Священный Соборъ Православной Россійской Церкви. Дѣянія. — Пг.: Изд. Соборнаго Совѣта, 1918. — Кн. III. — С. 64—66, 82—83.

- от 28 июня 2009 на Wayback Machine .

- ↑ от 12 июля 2009 на Wayback Machine . krotov.info

- от 13 октября 2008 на Wayback Machine . // НГ Религии . — 6 февраля 2008.

- Соколов И. И. Константинопольская церковь въ XIX вѣкѣ. Опытъ историческаго изслѣдованія. — Т. I. — СПб., 1904. — С. 757 и далее.

- Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 гг. — М. , 1994 (репринт). — Вып. 1. — С. 4 (сохранены некоторые особенности орфографии источника).

- . Дата обращения: 28 августа 2017. 29 августа 2017 года.

- . Дата обращения: 28 августа 2017. 29 августа 2017 года.

- . Дата обращения: 8 июня 2009. 8 ноября 2012 года.

- «Церковныя Вѣдомости». 1918, № 3—4 ( 31 января ), стр. 20—22 (написание прописных и строчных букв — по источнику).

- «Церковныя Вѣдомости». 1918, № 3—4 ( 31 января ), стр. 19—20.

- . Дата обращения: 16 июня 2009. 4 марта 2016 года.

- «Московскія Церковныя Вѣдомости». 1918, № 6, стр. 4—5.

- Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 гг. — М. , 1994 (репринт). Вып. 3-й, стр. 55 (сохранены некоторые особенности орфографии источника).

- Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 гг. — М. , 1994 (репринт). Вып. 2-й, стр. 3 (сохранены некоторые особенности орфографии источника).

- . Дата обращения: 15 июня 2009. 10 декабря 2008 года.

- Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 гг. — М. , 1994 (репринт). Вып. 4-й, стр. 27.

- История религий в России: Учебник / Под общ. ред. Н. А. Трофимчука. — М. : Изд. РАГС, 2002. — С. 28.

- Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 гг. — М. , 1994 (репринт). Вып. 4-й, стр. 10.

- Дата обращения: 28 мая 2016. 7 мая 2016 года.

- от 30 июня 2016 на Wayback Machine // Нескучный сад : журнал.

- ↑ от 4 мая 2017 на Wayback Machine .

- Дата обращения: 28 августа 2017. 29 августа 2017 года.

- от 28 декабря 2017 на Wayback Machine Патриархия.ru.

- . Дата обращения: 30 июля 2017. 31 июля 2017 года.

- . Дата обращения: 23 ноября 2019. 23 ноября 2019 года.

- . Дата обращения: 24 ноября 2019. 19 декабря 2019 года.

- . Дата обращения: 24 ноября 2019. 31 октября 2019 года.

- admin. Дата обращения: 22 июня 2020. 25 июня 2020 года.

- Патриархия.ru (4 февраля 2022). Дата обращения: 4 февраля 2022. 4 февраля 2022 года.

- (8 сентября 2022). Дата обращения: 15 сентября 2022. 15 сентября 2022 года.

- . cbr.ru (25 октября 2018). Дата обращения: 17 ноября 2018. 17 ноября 2018 года.

Литература

- Бабкин М. А. // НГ Религии . — 21 января 2009.

- Бабкин М. А. Поместный собор 1917—1918 гг.: вопрос о совести православной паствы // Вопросы истории . — 2010. — № 4. — С. 52—61.

- Бабкин М. А. // Посев : журнал. — 2008. — № 7 (1570). — С. 13—16.

- Горбачёв А., Горбачёва А. (19 ноября 2018). Дата обращения: 19 ноября 2018.

- Дестивель Иакинф , свящ. . — М. : Издательство Крутицкого подворья, 2008. — 312 с. — (Материалы по истории Церкви, книга 41.).

- К вопросу о несостоявшейся рецепции определений Поместного Собора в 1917—18 гг. в практике церковной жизни Русской Православной Церкви Московского Патриархата // — СПб. : Изд-во СПбДА, 2018. — С. 45—50.

- / Публ., вступ. ст. и комм. М. А. Бабкина // Исторический архив . — 2007. — № 4. — С. 130—145.

- — М. : Изд. Соборного Совета, 1918.

- Скрыльников П. // Независимая газета . — 6.9.2017.

- Цыпин В. А. // Церковное право: Курс лекций. — М. : Круглый стол по религиозному образованию в Рус. правосл. церкви, 1994.

- Шкаровский М. В. // Христианское чтение . — 2017. — № 6. — С. 228—241.

- Косар Дж. Т. // Вестник СФИ. — 2020. — Вып. 35. — С. 12-39.

Ссылки

- 2020-03-23

- 1