Interested Article - Ротовая полость

- 2021-02-13

- 1

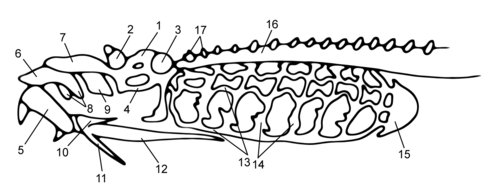

1. Верхняя губа ( лат. Labium superius )

2. Десна ( лат. Gingiva )

3. Твёрдое нёбо ( лат. Palatum durum )

4. Мягкое нёбо ( лат. Palatum molle )

5. Язычок ( лат. Uvula palatina )

6. Нёбная миндалина ( лат. Tonsilla palatina )

7. Перешеек зева ( лат. Isthmus faucium )

8. Большие коренные зубы ( лат. Dentates molares )

9. Малые коренные зубы ( лат. Dentates premolares )

10. Клык(и) ( лат. Dentes canini )

11. Резцы ( лат. Dentes incisivi )

12. Язык ( лат. Lingua )

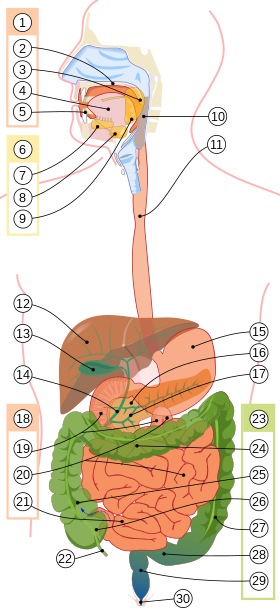

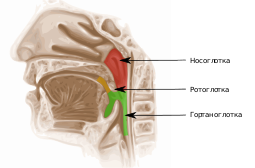

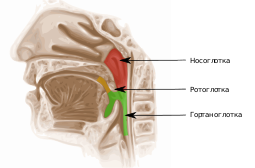

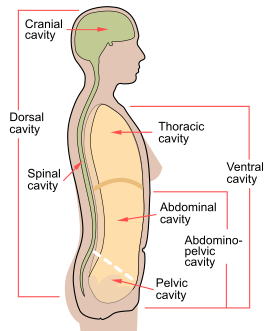

По́лость рта́ ( лат. cavum oris ) — начальный участок переднего отдела пищеварительной системы человека (о ротовой системе животных см. статью Рот ). Служит для приёма пищи и её первичной обработки (включающей механическое измельчение при пережёвывании и начальный этап переваривания, в ходе которого содержащиеся в пище полисахариды расщепляются под действием амилазы и мальтазы , присутствующих в слюне ). В результате образуется пищевой комок , поступающий через глотку в пищевод .

Ротовая полость принимает также участие в процессах дыхания и речевой коммуникации .

Анатомическое строение

Ротовую полость разделяют на два отдела: преддверие рта ( лат. vestibulum oris ) и собственно полость рта ( лат. cavitas oris propria ) .

Преддверие рта ограничено снаружи внутренними поверхностями губ и щек , а изнутри - наружными поверхностями зубов и дёсен . С внешней средой преддверие рта (а с ним и вся ротовая полость) сообщается посредством ротовой щели ( лат. rima oris ). Через промежутки между зубами, а также через щель между последним моляром и ветвью нижней челюсти преддверие полости рта сообщается с собственно ротовой полостью. Именно в преддверие рта (обычно на уровне второго верхнего моляра) открываются выводные протоки околоушных слюнных желез (правой и левой).

Собственная ротовая полость ограничивается: сверху - твёрдым и мягким нёбом (образуют т.н. крышу ротовой полости), спереди и с боков - зубами и дёснами, снизу - диафрагмой (дном) ротовой полости.

Слизистая оболочка

( лат. tunica mucosa oris ) защищает ниже лежащие ткани как от механических повреждений, так и от проникновения в них микроорганизмов и токсичных веществ . Характерные особенности слизистой оболочки ротовой полости: наличие на большинстве её участков многослойного плоского неороговевающего эпителия толщиной 180—600 мкм, отсутствие (или слабое развитие) мышечной пластинки ( лат. lamina muscularis ), а также отсутствие на некоторых участках подслизистой основы; в таких случаях слизистая оболочка лежит непосредственно на кости (в дёснах и твёрдом нёбе) или на мышцах (на языке и в мягком нёбе) и твёрдо сращена с ниже лежащими тканями. Розовый цвет слизистой оболочке придаёт наличие большого числа капилляров , которые просвечивают через эпителий .

Различия в структуре слизистой оболочки ротовой полости на разных её участках вызваны, прежде всего, адаптацией к различным механическим требованиям. На тех участках (десна, твёрдое нёбо: примерно 25 % общей поверхности слизистой оболочки ротовой полости), механические нагрузки на которых значительны (в связи с их активной ролью в жевании ), эпителий является ороговевающим. Другие же участки (60 % общей поверхности), где от тканей требуется бо́льшая гибкость, покрыты неороговевающим эпителием. Наконец, спинку языка (15 % общей поверхности) покрывает специализированный эпителий, напоминающий мозаику из ороговевающего и неороговевающего эпителия .

Во всех случаях эпителий слизистой оболочки ротовой полости содержит четыре слоя. В случае ороговевающего эпителия это: базальный слой ( лат. stratum basale ; на рисунке слева обозначен цифрой 1 ), шиповатый слой ( лат. stratum spinosum ; цифра 2 ), зернистый слой ( лат. stratum granulosum ; цифра 3 ) и роговой слой ( лат. stratum corneum ; цифра 4 ). В случае неороговевающего эпителия вместо зернистого слоя говорят о промежуточном слое ( лат. stratum intermedium ), а место рогового слоя занимает поверхностный слой ( лат. stratum superficiale ) .

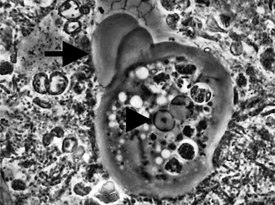

На слизистой оболочке ротовой полости (а также глотки и надгортанника ) расположены вкусовые почки — органы вкуса человека. Клетки, образующие вкусовую почку, являются видоизменёнными эпителиальными клетками; часть из них, лежащие на вершине почки, представляют собой рецепторы вкуса . Частички пищи, растворённые в слюне, вступают в контакт с рецепторами вкуса, проходя через небольшие отверстия в эпителии слизистой оболочки — вкусовые поры .

Мышцы

За приведение в движение нижней челюсти ответственны несколько мышц. Поднимают нижнюю челюсть, обеспечивая её сближение с верхней челюстью , собственно жевательная мышца , височная мышца и медиальная крыловидная мышца . Латеральная крыловидная мышца ответственна при одновременном сокращении мышц правой и левой сторон за выдвижение нижней челюсти вперёд, а при одностороннем сокращении — за её движение в противоположном направлении. Опускание нижней челюсти обеспечивают челюстно-подъязычная мышца , подбородочно-подъязычная мышца и переднее брюшко двубрюшной мышцы .

В толще губ залегают пучки волокон круговой мышцы рта ( лат. musculus orbicularis oris ), которая отвечает за закрытие рта и за выдвижение губ вперёд. В стенках щёк находятся щёчные мышцы , отвечающие за оттягивание углов рта в стороны и прижатие щёк к зубам .

Сразу несколько мышц присутствуют в мягком нёбе; они поднимают, опускают и напрягают в поперечном направлении нёбную занавеску , а также приподнимают и укорачивают язычок . Точно так же несколько мышц имеет и язык; они в совокупности отвечают за разнообразные его движения в ходе жевания, глотания и артикуляции речи .

Жевательный аппарат

Механическую обработку пищи в ротовой полости обеспечивает акт жевания , в основе которого лежат периодические движения нижней челюсти относительно верхней . За процесс жевания отвечает жевательный аппарат , состоящий из челюстей с их зубными рядами и мышц, приводящих в движение нижнюю челюсть . Активное участие в данном процессе принимает и язык .

В ходе жевания пища измельчается и перемешивается со слюной , в результате чего формируется пищевой комок , который далее поступает через глотку в пищевод . Координацию действий мышц при жевании обеспечивает жевательный центр , главная часть которого локализована в продолговатом мозге .

Помимо жевания, жевательный аппарат выполняет целый ряд других функций: захватывание и удержание пищи, проведение пищевого комка в глотку и пищевод, артикуляцию звуков речи, участвует в процессе дыхания и производстве мимических движений ; таким образом, он является полимодальной биомеханической системой .

Речевой аппарат

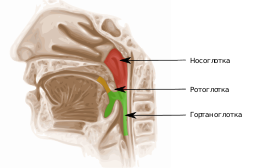

В ротовой полости располагается большинство входящих в состав речевого аппарата человека произносительных органов речи — органов, которые непосредственно участвуют в оформлении звуков речи , создавая разнообразные препятствия струе выдыхаемого воздуха и обеспечивая за счёт этого фонологически значимые различия между артикулируемыми звуками. К числу данных органов относятся: губы, зубы, альвеолы, язык, твёрдое нёбо, мягкое нёбо ( нёбная занавеска) , язычок (только голосовые связки лежат уже вне полости рта — в гортани ). При этом большинство перечисленных органов являются активными органами речи (выполняют движения, необходимые для образования звука речи), а зубы, альвеолы и твёрдое нёбо представляют собой пассивные органы речи (остаются неподвижными, служа лишь «опорой» для соответствующего активного органа). Сама ротовая полость играет (наряду с полостью носа и полостью глотки ) роль резонатора , который в ходе речевого процесса изменяет свой объём и форму, влияя на тембр артикулируемых звуков .

Микрофлора

В составе нормальной микрофлоры ротовой полости человека доминируют бактерии , в то время как вирусы , простейшие и микроскопические грибы представлены значительно меньшим числом видов . Подавляющее число присутствующих в ротовой полости микроорганизмов не наносят хозяину видимого вреда, являясь комменсалами . Среди бактерий полости рта преобладают стрептококки (от 30 до 60 % всей микрофлоры; в 1 мл слюны обнаруживают до 100 и более стрептококков), и лактобациллы , выступающие для многих непостоянных её обитателей антагонистами. Однако при различных нарушениях физиологического состояния ротовой полости в ней могут задерживаться и размножаться представители непостоянной флоры, включая и патогенные виды, что может привести к возникновению различных заболеваний. В 40—50 % случаев в ротовой полости здоровых людей встречаются грибки рода кандида (преимущественно С. albicans ), которые обычно не причиняют вреда, но при усиленном размножении (например, при бесконтрольном применении антибиотиков ) могут вызвать кандидоз или дисбактериоз . Встречаются в микрофлоре полости рта и простейшие: представители родов , и др.

Исследования

Согласно данным проведенных исследований, гигиена полости рта человека за последние 25 лет не претерпела значительного прогресса в мире: так, в 1990 году было 2,5 млрд человек с нелеченными заболеваниями, включая кариес и хронический периодонтит тяжелой степени, в 2015 году замечено уже 3,5 млрд человек с данными заболеваниями .

См. также

Примечания

- , с. 8, 10.

- ↑ Squier C. A., Kremer M. J. . // Journal of the National Cancer Institute Monographs , 2001, 2001 (29). — P. 7—15. — PMID .

- , с. 525.

- , с. 11.

- Chandra S., Chandra S., Chandra M., Chandra N., Chandra G. . . — New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2004. — 349 p. — ISBN 81-8061-238-4 . 20 декабря 2016 года. . Дата обращения: 6 декабря 2016. Архивировано 20 декабря 2016 года. — P. 167—173.

- Ткаченко Б. И., Брин В. Б., Захаров Ю. М., Недоспасов В. О., Пятин В. Ф. . Физиология человека. Compendium / Под ред. Б. И. Ткаченко. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 496 с. — ISBN 978-5-9704-0964-0 . — С. 415.

- Campbell N. A., Reece J. B., Urry L. A. e. a. . Biology. 9th ed. — Boston: Benjamin Cummings, 2011. — 1263 p. — ISBN 978-0-321-55823-7 . — P. 1102.

- Shier D. N., Butler J. L., Lewis R. . Hole’s Human Anatomy & Physiology. 14th ed. — New York: McGraw-Hill Education, 2015. — 1024 p. — ISBN 978-0-07-802429-0 . — P. 454—455.

- ↑ , с. 321.

- , с. 10.

- Привес М. Г., Лысенков Н. К., Бушкович В. И. . Мышцы и фасции головы // Анатомия человека. 11-е изд. — СПб. : Гиппократ, 1998. — 704 с. — ISBN 5-8232-0192-3 . — С. 189—190.

- , с. 11—14.

- , с. 15—20.

- , с. 15.

- , с. 321—322.

- Тверье В. М., Симановская Е. Ю., Няшин Ю. И. // Российский журнал биомеханики. — 2005. — Т. 9, № 2 . — С. 34—42 . 4 января 2018 года.

- Немченко В. Н. . Введение в языкознание. — М. : Дрофа, 2008. — 703 с. — ISBN 978-5-358-01193-9 . — С. 106—108.

- Захаров А. А., Ильна Н. А. // Успехи современного естествознания. — 2007. — № 12 (приложение, часть 3) . — С. 141—143 . 23 ноября 2016 года.

- . Дата обращения: 2 декабря 2017. 3 декабря 2017 года.

Литература

- Агаджанян Н. А. , Смирнов В. М. . Нормальная физиология. — М. : Медицинское информационное агентство, 2009. — 520 с. — ISBN 978-5-9986-0001-2 .

- Гистология, цитология и эмбриология. 6-е изд / Под ред. Ю. И. Афанасьева, С. Л. Кузнецова, H. А. Юриной. — М. : Медицина, 2004. — 768 с. — ISBN 5-225-04858-7 .

- Сапин М. Р., Билич Г. Л. . . — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 496 с. — ISBN 978-5-9704-1373-9 .

Ссылки

- 2021-02-13

- 1