Interested Article - Поэзия

- 2021-03-04

- 1

Поэ́зия ( греч. ποίησις , « тво́рчество , сотворе́ние ») — особый способ организации речи ; привнесение в речь дополнительной меры (измерения), не определённой потребностями обыденного языка ; словесное художественное творчество, преимущественно стихотворное (в узком смысле термина).

Структурные характеристики поэзии

Дополнительной мерой речи является стих (стихотворная строка), а также рифмы , метр и проч. Нередко слово поэзия употребляется в метафорическом смысле, означая изящество изложения или красоту изображаемого, и в этом смысле поэтичным может быть назван сугубо прозаический текст; во избежание путаницы в научной литературе существует тенденция избегать слова поэзия и говорить исключительно о стихе (стихах), однако и такое словоупотребление не свободно от недостатков, поскольку основное значение термина « стих » — отдельная стихотворная строка.

В современной культуре под поэзией обычно понимают вид искусства , несмотря на то, что и в нынешней повседневной жизни достаточно текстов поэтических, но не художественных (например, рекламные ). Исторически же стихотворными могли быть тексты любого содержания, вплоть до научных и медицинских трактатов. Целесообразность облекания этих текстов в стихотворную форму была связана с тем, что таким образом текст дистанцировался от обыденной речи, маркировался как наиболее важный, значимый.

Ритм в поэзии — это общая упорядоченность звукового строения стихотворной речи. Характер этой упорядоченности определяет систему стихосложения :

- Тексты, не имеющие иной организации, кроме членения на стихи, свободный стих .

- Строки стихов упорядочиваются, уравниваются (точно или приблизительно, подряд или периодически) по наличию тех или иных звуковых элементов.

- Системы стихосложения, основанные на нескольких признаках: чаще всего одновременно упорядочивается общее количество слогов и расположение слогов определённой долготы, силы или высоты на определённых позициях слогового ряда.

Силлабическое стихосложение определяется числом слогов, тоническое — числом ударений; и силлабо-тоническое — комбинацией того и другого.

Метр — упорядоченное чередование в стихе сильных мест (иктов) и слабых мест . К силлабо-тоническим метрам относятся, в частности, хорей , ямб , дактиль , амфибрахий и анапест .

Стихотворный размер — частная разновидность метра, характеризующаяся длиной строки, наличием или отсутствием цезуры, характером окончания (клаузулы): например, пятистопный бесцезурный ямб.

Рифма ( греч. ῥυθμός , «складность, соразмерность») — созвучие окончаний стихотворных строк. Рифмы различаются: по месту ударения — на 1, 2, 3, 4-м… слоге от конца — мужские, женские, дактилические, гипердактилические; по объёму — 1-сложные, 2-сложные и т. д. ; по точности созвучия точные, приблизительные, неточные (я меня, пламя память, неведомо следом); по лексическим и грамматическим признакам однородные (напр., глагольные) и разнородные, тавтологические, составные, омонимические, и пр.; по наличию опорных звуков выделяются рифмы богатые; по взаимному расположению рифмующихся строк смежные (aabb; одинаковые буквы условно обозначают рифмующиеся стр.к.-стихи), охватные (abba), перекрёстные (abab), смешанные(тернарные aabccb), двойные, тройные и т. д.

Философия поэзии

«Из всех искусств первое место удерживает за собой поэзия», — писал Кант в «Критике способности суждения» .

«Поэзия и проза суть явления языка», — гласит изречение Вильгельма Гумбольдта , которое является исходным пунктом теории поэзии. Общий ход человеческой мысли есть объяснение нового, неизвестного при посредстве уже познанного, известного, названного.

Создание языка — продолжающееся безостановочно и в наше время есть постоянная систематизация внешнего мирa посредством приобщения новых явлений к имеющим уже название впечатлениям. Ребёнок видит неизвестный предмет — шар на лампе — и, присоединяя его к впечатлению познанному, называет шар «арбузиком». Поэт видит особое движение верхушек деревьев и, находя в запасе впечатлений одно, наиболее подходящее к этому движению, говорит: «Верхушки деревьев засыпают». Народ, видя новый способ передвижения, создаёт для него название по наиболее выдающемуся его признаку: « чугунка ». Так создаётся каждое новое слово; каждое слово есть «переносное выражение»; «собственных» выражений и слов нет; все слова — с точки зрения их происхождения — «суть тропы» ( Г. Гербер ), то есть произведения поэтические. «Возможность обозначать систематически предметы и явления (членораздельными звуками — словами) ставит познанию проблему, которая может быть разрешена только на почве поэтических способностей» ( ). Сообразно с этим поэзия признаётся особым видом мышления, противополагаемым прозе, науке; поэзия есть мышление в словесных образах, тогда как проза есть мышление при посредстве абстракций, схем, формул. "Наука и искусство равно стремятся к познанию истины, — замечает , — но первая переходит от факта к понятию и к идее и выражает мысль о бытии в её всеобщности, строго различая отдельный случай и общее правило — закон, тогда как второе воплощает идею в отдельном явлении и сливает идею и её наглядное проявление (образ) в идеале.

Поэзия не говорит отвлечённо: место этого нового явления в системе такое-то; она как бы отождествляет его с иным явлением, которое является образом первого, и тем намечает его место в системе — грубо и наглядно, но подчас удивительно глубоко. Что такое образ? Это — воспроизведение единичного, конкретного, индивидуального случая, имеющее свойство быть знаком, заместителем целого ряда разнообразных явлений. Для мысли человеческой, тяготимой разрозненностью мира и ищущей обобщающих форм, чтобы удовлетворить свою вечную «жажду причинности» ( нем. Causalitätsbedürfniss ), поэтический образ является именно таким обобщающим началом, основанием, у которого группируются организованными массами необъединённые явления жизни.

Поэзия может быть названа познанием мирa при помощи образов, символов, и этот образный способ мышления свойственен всем — и детям, и взрослым, и первобытным дикарям, и образованным людям. Поэтому поэзия — не только там, где великие произведения (как электричество не только там, где гроза ), а, как видно уже из её эмбриональной формы — слова — везде, ежечасно и ежеминутно, где говорят и думают люди. «Поэзия — везде, где за немногими чертами определённого замкнутого образа стоит многообразие значений» ( Потебня ). По своему содержанию поэтический образ может ничем не отличаться от самой прозаической мысли, от указания на простейший обыденный факт, вроде того, что «Солнце отражается в луже». Если для слушателя это указание — только сообщение о физическом факте, то мы не вышли из пределов прозы; но раз дана возможность пользоваться фактом, как иносказанием, мы в области поэзии. В прозаическом понимании частный случай остался бы частным; опоэтизированный, он становится обобщением. Сообщение о ничтожном восприятии — «Солнце отражается и в луже» — получает способность говорить о чём-то совсем ином, например, об «искре Божьей в душе испорченного человека». Отдельный случай в руках поэта делается суггестивным, говорит современная эстетика ; он «подсказывает», как переводит этот термин Александр Веселовский ; он получает свойство быть иносказательным, подходит под бесчисленное множество применений — говорит Потебня.

Какое место занимает поэтическое мышление в развитии человеческой мысли вообще и какими свойствами ума обусловлено происхождение такого способа объяснения явлений, лучше всего видно из его сопоставления со сродным ему складом мысли — так называемым мифологическим мышлением. Поэтому психические основы мифологии — необходимая составная часть современной поэтики. Основой мифического склада мысли является, как и в мышлении поэтическом, аналогия объясняемого явления с придуманным образом; но поэтическое мышление ясно видит в этом образе вымысел, мифическое — принимает его за действительность. Говоря: «Идёт холера», поэтическое мышление не имеет притязаний на антропоморфическую реальность этого образа; мифическое, наоборот, настолько проникнуто его реальным характером, что находит возможным бороться с ним посредством опахивания , проведения границы, через которую олицетворённая « Холера » переступить не может. Подметив общую черту у эпидемии и живого существа, первобытная мысль, в которой один признак явления занимает всю ширь сознания, поспешила перенести в объясняемое явление (эпидемию) весь комплекс признаков объясняющего образа (человека, женщины); его можно не пустить в дом, заперши двери; его можно умилостивить, подарив ему овцу. Первобытный анимизм и антропоморфизм есть лишь частный случай этого полного отождествления познаваемого с познанным. Возможны, поэтому, и такие случаи мифического воззрения на предмет, где нет антропоморфизма. «Горячее, легко воспламеняющееся, вспыльчивое сердце » для нас — поэтический образ, метафора , бесконечно далёкая от представления о реальной, физической высоте температуры: мифическое воззрение переносит на вспыльчивое сердце все свойства легко воспламеняющегося предмета и потому свободно доходит до заключения, что такое сердце годится для поджога. Так было в Москве при Иоанне IV Грозном , когда обвиняли Глинских в том, что они кропили дома настоем из людских сердец и тем произвели пожар . Это воззрение сходно по происхождению и по форме конкретного представления с поэтическим; но в нём нет иносказания, нет главного элемента поэтического мышления — оно совершенно прозаично. Для объяснения происхождения чёрно-белой окраски пеликана австралийцы рассказывают, как чёрный пеликан красился в белый цвет для борьбы, подобно тому как красятся сами дикари — но не успел и т. д. «Эта история, — замечает Эрнст Гроссе („Die Anfänge der Kunst“), — конечно, весьма фантастична, но она, несмотря на это, носит совсем не поэтический, а научный характер… Это попросту примитивная зоологическая теория».

С этой точки зрения необходимо внести некоторые оговорки в общепринятое положение, гласящее, что поэзия старше прозы : в сложном ходе развития человеческой мысли прозаические и поэтические элементы связаны неразрывно, и лишь теория разделяет их. Во всяком случае пользование образом, как поэтическим произведением, требует некоторой силы анализа и предполагает высшую стадию развития сравнительно с той, на которой «идеальные представления имели в глазах взрослых мужчин и женщин ту реальность, которую они до сих пор имеют в глазах детей» (Тэйлор). Поэтические и прозаические элементы переплетены в мифе неразрывно: миф долго живёт наряду с поэзией и влияет на неё. Есть, однако, факты, бесспорно свидетельствующие о движении мысли по направлению от мифа к поэзии. Такие факты мы имеем в истории поэтического языка. Явление параллелизма, характеризующее более ранние его ступени, носит на себе сильный отпечаток мифического мышления: два изображения — природы и человеческой жизни — ставятся рядом, как равносильные и однозначащие.

Зелёная ялиночка на яр подалася,

Молодая дивчиночка в казака вдалася.

Прямого отождествления человека в этой казацкой песне с природой уже нет, но мысль только что вышла из него. Она идёт дальше — и начинает настаивать на отсутствии такого тождества: простой параллелизм переходит в отрицательный («отрицательное сравнение»):

Что не ласточки, не касаточки вкруг тепла гнезда увиваются

Увивается тут родная матушка.

Здесь уже прямо указывается, что объясняющий образ не должен быть отождествляем с объясняемым. Ещё далее следует обыкновенное поэтическое сравнение, где нет и намёка на смешивание сравниваемых предметов.

Этот переход от мифического метода мышления к поэтическому происходит так медленно, что долгое время оба строя мысли не исключают друг друга. Поэтическое выражение, будучи по происхождению простой метафорой (пришла весна ), может, по так называемой «болезни языка» ( М. Мюллер ), перейти в миф и заставить человека приписать весне свойства материального образа. С другой стороны, близость мифа делает древний поэтический язык чрезвычайно ярким и выразительным. «Уподобления древних бардов и ораторов были содержательны, потому что они, по-видимому, и видели, и слышали, и чувствовали их; то, что мы называем поэзией, было для них действительной жизнью».

С течением времени это свойство молодого языка — его образность, поэтичность — нарушается; слова, так сказать, «истираются» от употребления; забывается их наглядное значение, их переносный характер. К признаку явления, послужившему исходной точкой его названия, исследование присоединяет новые, более существенные. Говоря: дочь , никто уже не думает, что это собственно значит «доящая», бык — «ревущий», мышь — «вор», месяц — «измеритель» и т. п., потому что явление получило иное место в мысли. Слово из конкретного становится абстрактным, из живого образа — отвлечённым знаком идеи, из поэтического — прозаическим. Не умирает, однако, прежняя потребность мысли в конкретных представлениях. Она старается снова наполнить абстракцию содержанием, иногда — старым; она заменяет «старые слова» новыми, иногда тождественными с прежними по сути, но не потерявшими ещё силы рождать живые образы: бледнеет, например, слово «великодушный», и новое выражение, «человек с большим сердцем», тавтологичное с первым, более громоздкое и неудобное, кажется, однако, более ярким и возбуждает в человеке душевные движения, каких не в силах возбудить первое, потерявшее наглядность. На этом пути рождаются более сложные, сравнительно со словом, формы поэзии. — так называемые тропы .

Тропы — это следствие неистребимой потребности мысли человека «восстанавливать чувственную, возбуждающую деятельность фантазии сторону слов»; троп — не материал поэзии, а сама поэзия. В этом смысле в высшей степени любопытны поэтические приёмы, свойственные народной поэзии, и прежде всего так называемые «эпические формулы» — постоянные эпитеты и другое.

Эпическая формула , например, в своей распространённой форме (epitheton ornans) — только подновляет, освежает значение слов, «восстанавливает в сознании его внутреннюю форму», то повторяя её («дело делать», «думу думать»), то обозначая её словом другого корня, но того же значения («ясная заря»), Иногда эпитет не имеет никакого отношения к «собственному» значению слова, но присоединяется к нему, чтобы оживить его, сделать конкретнее («слёзы горючие»). В дальнейшем существовании эпитет так срастается со словом, что забывается его значение — и отсюда являются противоречивые сочетания (в сербской народной песне голова непременно русая, и потому герой, убив арапина ( негра ), отсёк ему «русую голову»).

Конкретирование (Versinlichung — y Карьера) может достигаться и более сложными средствами: прежде всего — сравнением , где поэт старается сделать образ наглядным посредством другого, более известного для слушателя, более яркого и выразительного. Иногда жажда конкретности мышления у поэта так велика, что он останавливается на объясняющем образе дольше, чем нужно для целей объяснения: tertium comparationis уже исчерпано, а новая картина разрастается; таковы сравнения у Гомера ( Одиссея ), у Н. В. Гоголя .

Итак, деятельность элементарных поэтических форм шире простого оживления наглядности слова: восстанавливая его значение, мысль вносит в него новое содержание; иносказательный элемент усложняет его, и оно делается не только отражением, но и орудием движения мысли. Этого значения совершенно не имеют «фигуры» речи, вся роль которых заключается в том, что они придают речи выразительность. «Образ, — определяет Рудольф Готшалль , — вытекает из интуиции поэта, фигура — из его пафоса ; это — схема, в которую укладывается готовая мысль».

Согласно Мартину Хайдеггеру, развивающему традиции немецких романтиков Гёльдерлина и Новалиса , поэзия есть учреждение истины, или, как он ещё обозначивает её бытийную сущность, « именование богов », одаривающее народ истиной. Мысля поэзию в контексте своей философии языка, понимаемого им как «дом бытия» , Хайдеггер ставит её на один уровень с философией, поскольку её историческим значением является « учреждение истины ». Он также называет поэзию «сестрой философии» . Поэзия как изначальный модус разомкнутости языка позволяет человеческой природе функционировать как собственно (изначальная: досл. Eigentliche) человеческой, то есть, протяжённой во времени, исторической:

Заново учреждая сущность поэзии, Гельдерлин впервые определяет некое новое время. Это время отлетевших богов и грядущего Бога. […] Сущность поэзии, которую учреждает Гельдерлин, в высшей мере исторична, ибо она заранее предполагает некое историческое время .

Таким образом, существует между философским осмыслением поэзии, стремящимся обнаружить её значение в оппозиции человек-мир, а также её исторически-языковую сущность, и литературоведческим определением, целью которого является изучение структурных моментов, либо доверяя эмпирическому факту опубликованности тех или иных произведений . При философском подходе, в отличие от литературоведческого, поэзия определяется не из результатов её производства, то есть, стихотворений , но из значения данного явления.

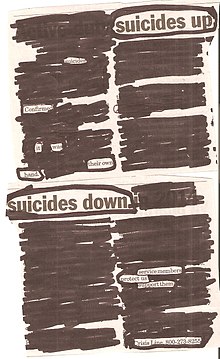

Благодаря последнему философы могут называть поэзией то, что для литературоведов ею не является. Так, например, литературный критик и поэт Павел Арсеньев доказывает и на собственной практике (т. н. фрейминг и проч.) иллюстрирует, что современная поэзия не должна соответствовать прежним представлениям о поэтическом как о стихотворном. Напротив, говорит Арсеньев вслед за французским философом , современная поэзия должна порвать со стихотворной традицией, дополняя себя не языковыми, но визуальными, аудиальными, театральными и прочими элементами.

Теории происхождения поэзии

Уже простейшая форма поэзии — слово — связана неразрывно с элементом музыкальным. Не только на так называемой патогномической ступени образования речи, когда слово почти сливается с междометием , но и в дальнейших стадиях «первые поэтические слова, вероятно, выкрикивались или пелись». Со звуковыми выражениями первобытного человека необходимо связана также жестикуляция . Эти три элемента соединяются в том праискусстве, из которого впоследствии выделяются его отдельные виды. В этом эстетическом агрегате членораздельная речь занимает подчас второстепенное место, сменяясь модулированными восклицаниями; образцы песен без слов, песни междометий найдены у разных первобытных народов. Таким образом первая форма поэзии, в которой уже можно заметить зачатки трёх её основных родов — хоровое действие, сопровождаемое танцами. Содержание такого «действия» — факты из повседневной жизни общины, которая является одновременно автором и исполнителем этого произведения, драматического по форме, эпического по содержанию и подчас лирического по настроению. Здесь имеются уже налицо элементы для дальнейшего выделения поэтических родов, соединённых первоначально — как это указал впервые Спенсер — в одном произведении.

Против этой теории первоначального «синкретизма» были сделаны также некоторые замечания, сводящиеся к тому, что и в первобытном поэтическом произведении может перевешивать тот или иной элемент, а в поэзии культурного склада элементы трёх основных поэтических родов бывают смешаны. Эти возражения не устраняют теории, тем более, что она утверждает «не смешение, а отсутствие различия между определёнными поэтическими родами, поэзией и другими искусствами» ( Веселовский А. Н. ). Гроссе не соглашается с большинством историков литературы и эстетиков, которые считают драму позднейшей формой поэзии, тогда как на самом деле она — древнейшая. На самом деле примитивное «драматическое действие без драмы» есть драма лишь с формальной точки зрения; оно получает характер драмы лишь впоследствии, с развитием личности.

Первобытный человек, можно сказать, подлежит не столько индивидуальной психологии, сколько «психологии групп» (Völkerpsychologie). Личность чувствует себя неопределённой частью аморфного, однообразного целого; она живёт, действует и мыслит лишь в ненарушимой связи с общиной, миром, землёй; вся её духовная жизнь, вся творческая сила, вся поэзия запечатлена этим «безразличием коллективизма». При таком складе личности нет места для индивидуальной литературы; в коллективных зрелищах, хоровых, общих танцах, операх-балетах все члены клана «попеременно играют роли то актёров, то зрителей» ( Летурно ). Сюжеты этих хоровых танцев — сцены мифические, военные, похоронные, брачные и т. п. Роли распределяются между группами хора; у хоровых групп являются запевалы, хореги; действие иногда сосредоточивается на них, на их диалоге, и здесь уже заключены семена будущего развития личного творчества. Из этого чисто эпического материала по поводу ярких событий дня, волнующих общество, выделяются поэтические произведения, проникнутые общим пафосом, а не личным лиризмом обособленного певца; это — так называемая лироэпическая песнь (гомерические гимны, средневековая кантилена, сербские и малорусские исторические песни). Встречаются среди них песни (например, французский «исторический шансон») с содержанием не из общественной, а и из личной истории; лирическое настроение в них выражено весьма сильно, но не от имени самого певца.

Понемногу, однако, деятельное сочувствие к событиям, изображённым в песне, угасает в обществе; она теряет свой волнующий, злободневный характер и передаётся, как старинное воспоминание. Из уст певца, плачущего вместе со своими слушателями, рассказ переходит в уста эпического сказителя; из лироэпической песни делается былина, над которой уже не плачут. Из бесформенной среды исполнителей выделяются профессиональные носители и исполнители поэтических сказаний — певцы, сначала общинные, поющие лишь в кругу своих родичей, потом бродячие, разносящие свои песенные сокровища по чужим людям. Это — mimi, histriones, joculatores в Древнем Риме , барды , друиды , филы у кельтов , тулиры, потом скальды в Скандинавии , труверы в Провансе и т. д. Их среда не остаётся неизменно однообразной: часть их опускается вниз, в площадные шуты , часть поднимается до письменной словесности, не только исполняя старые песни, но и слагая новые; так, в средневековой Германии на улице — шпильманы ( нем. Gaukler ), при дворах — писцы ( нем. Schriber ) заменяют старых певцов. Эти хранители эпической традиции знали иногда и по нескольку песен об одних и тех же героях, о тех же событиях; естественна попытка связать разнообразные сказания об одном и том же — сначала механически, при помощи общих мест. Неопределённый материал народных песен консолидируется, группируясь вокруг популярного в народе героя — например Сида , Ильи Муромца . Иногда эпическое творчество, как у нас, и не идёт далее этих циклов, сводов; иногда его развитие заканчивается эпопеей.

Эпопея стоит на границе между творчеством групповым и личным; подобно иным произведениям искусства , в этот период пробуждения личности она ещё анонимна или носит фиктивное имя автора, не индивидуальна по стилю, но уже «обличает цельность личного замысла и композиции». Условиями появления больших народных эпопей А. Н. Веселовский считает три факта исторической жизни: «личный поэтический акт, без сознания личного творчества; поднятие народно-политического самосознания, требовавшего выражения в поэзии; непрерывность предыдущего песенного предания, с типами, способными изменяться содержательно, согласно с требованиями общественного роста». Сознание личного почина повело бы к индивидуальной оценке событий и к розни между поэтом и народом, стало быть — к невозможности эпопеи. Как зарождается сознание личного творчества — определить, в общих чертах, трудно; в разных случаях этот вопрос решается различно. Вопрос о появлении поэта неизмеримо труднее вопроса о происхождении поэзии. Возможно и важно лишь отметить, что, как ни велико различие между безличным творчеством примитивной общины и индивидуальнейшим созданием личного искусства, оно может быть сведено к разнице в степенях одного явления — зависимости всякого поэта от ряда условий, на которые будет указано ниже.

С разложением первобытного общинного уклада совпадает новый строй мировоззрения; человек начинает чувствовать себя не «пальцем от ноги» какого-то большого организма, но самодовлеющим целым, личностью. У него есть свои, никем не разделённые горести и радости, препятствия, преодолеть которые никто ему не помогает; общественный строй уже не охватывает всецело его жизни и мысли, и подчас он вступает с ним в конфликт. Эти лирические элементы ранее уже встречаются в эпосе ; теперь эти выражения личной жизни выделяются в самостоятельное целое, в поэтической форме, подготовленной предыдущим развитием. Лирическая песня поётся с сопровождением музыкального инструмента; на это указывает сам термин (лирика, от греч. Λίρα ).

Осложнение общественных форм, приведшее к противопоставлению в сознании личности и общества, вызывает новый взгляд на традицию. Центр тяжести интереса к старинному сказанию переходит от события к человеку, к его внутренней жизни, к его борьбе с другими, к тем трагическим положениям, в которые его ставит противоречие личных побуждений и общественных требований. Так подготавливаются условия для появления драмы . Внешняя структура её готова — это старинная форма хорового обряда; понемногу вносятся лишь кое-какие изменения — действующие лица резче отграничиваются от хора, диалог становится страстнее, действие оживлённее. Сначала материал черпается только из традиции, из мифа; затем творчество находит поэтическое содержание и вне жизни богов и героев, в быте простых людей. До какой степени редко в начале обращение к вымыслу, видно из того, что в греческой драматической литературе известна всего одна драма, не основанная на эпическом материале. Но переходный момент наступает необходимо с дальнейшим разложением быта, падением национального самосознания, разрывом с историческим прошлым, в его опоэтизированных формах. Поэт уходит в себя и отвечает на изменившиеся духовные запросы окружающей массы новыми образами, подчас прямо противоположными традиции. Типичным образцом этой новой формы является греческая новелла эпохи упадка. Об общественном содержании здесь уже нет речи: предметом повествования являются перипетии личных судеб, обусловленные по преимуществу любовью. Форма тоже ушла от традиции; здесь всё личное — и индивидуальный творец, и фабула.

Итак, появляются выделившиеся с достаточной ясностью формы эпоса , лирики , драмы ; вместе с тем, творит поэзию уже иной автор — индивидуальный поэт нового времени, по взгляду старой поэтики подчиняющийся лишь порывам своего вольного вдохновения, творящий из ничего, бесконечно свободный в выборе предмета для своих песнопений.

Эта «тройственная» теория, целой пропастью отделяющая былого пассивного выразителя общинной души от нового, личного поэта, отвергнута в значительной степени современной поэтикой. Она указывает на ряд условий, которыми связан в своём творчестве самый великий поэт, самый необузданный фантаст. Уже то, что он пользуется готовым языком, имея лишь ничтожную, сравнительно, возможность модифицировать его, указывает роль обязательных категорий в поэтическом мышлении. Подобно тому, как «говорить, значит примыкать своим индивидуальным мышлением к общему» (Гумбольдт), так и творить — значит считаться в творчестве с обязательными его формами. Безличность эпического поэта оказывается преувеличенной, но ещё в большей степени преувеличена свобода личного творца. Он исходит из готового материала и облекает его в ту форму, на которую объявился спрос; он — порождение условий времени. Это особенно ярко выражается в судьбах поэтических сюжетов, которые живут как бы своей собственной жизнью, обновляясь новым содержанием, вложенным в них новым творцом; зародыши некоторых излюбленных сюжетов вполне современных поэтических произведений отыскиваются — благодаря той новой отрасли знания, которая носит название фольклора — в далёком прошлом. «Талантливый поэт может напасть на тот или другой мотив случайно, увлечь к подражанию, создать школу, которая будет идти в его колее. Но если взглянуть на эти явления издали, в исторической перспективе, все мелкие штрихи, мода и школа, и личные течения, стушуются в широком чередовании общественно-поэтических спросов и предложений» (Веселовский).

Разница между поэтом и читателем — не в типе, а в степени: процесс поэтического мышления продолжается и в восприятии — и читатель так же перерабатывает готовую схему, как и поэт. Эта схема (сюжет, тип, образ, троп) живёт, пока поддаётся поэтическому обновлению, пока может служить «постоянным сказуемым с переменным подлежащим» — и забывается, когда перестаёт быть орудием апперцепции, когда теряет силу обобщить, объяснить что-либо из запаса впечатлений.

В таком направлении в прошлом совершалось исследование происхождения поэзии. Видеть в нём исторический закон, конечно, нет оснований; это — не обязательная формула преемственности, а эмпирическое обобщение. Отдельно прошла эту историю классическая поэзия, отдельно и заново, под двойственным влиянием своих исконных начал и греко-римской традиции, проделал её европейский Запад, отдельно — славянский мир. Схема была всегда приблизительно та же, но точные и всеобщие народно-психологические предпосылки для неё не определены; при новых условиях общественности могут сложиться иные поэтические формы, предсказать которые, по-видимому, невозможно.

Едва ли, поэтому, могут быть оправданы с научной точки зрения те дедуктивные основы деления поэтических родов, которые издавна предлагает теория в таком разнообразии. Эпос , лирика и драма сменяли друг друга в истории поэзии; эти три формы без особенных натяжек исчерпывают имеющийся у нас поэтический материал и потому годятся, как дидактический приём, для учебных целей — но никак не следует видеть в них раз навсегда данные формы поэтического творчества. Можно видеть в эпосе преобладание объективных элементов, в лирике — перевес субъективных; но определять драму, как синтез того и другого, уже невозможно, хотя бы потому, что есть иная форма соединения этих элементов, в лироэпической песне.

Значение поэзии в современном мире

Ни растущий перевес прозаических стихий в языке, ни мощный расцвет науки, ни возможные преобразования общественного уклада не грозят существованию поэзии, хотя могут повлиять решительным образом на её формы. Роль её по-прежнему громадна; задача её аналогична с задачей науки — свести бесконечное разнообразие действительности к возможно меньшему числу обобщений, — но средства её подчас шире. Её эмоциональный элемент (см. Эстетика ) даёт ей возможность влиять там, где сухие формулы науки бессильны. Мало того: не нуждаясь в точных построениях, обобщая в бездоказательном, но убедительном образе бесконечное разнообразие нюансов, ускользающих от « прокрустова ложа » логического анализа, поэзия предвосхищает выводы науки.

Порождая чувство отягощённости миром всех вещей, усложняя переживания и мышление читателей, поэзия тем самым даёт им возможность объять языком — наиболее близким человеку «материалом», который по причине пронизанности им человеческого существа является исконно человеческой субстанцией, — поэзия одаривает человека возможностью знать себя. В этом её преимущественное значение, в этом причина её дарственного , среди других искусств, положения. В этом, в конечном итоге, её неизбежность в смысле Хайдеггера или Лосева .

Целый ряд исследований конца XX — начала XXI века посвящены анализу поэтического творчества коммунистических и правототалитарных диктаторов. Франческо Беннардо , анализируя стихотворения Иосифа Сталина , опубликованные в 1895—1896 годах, отмечал, что в Грузии 1890-х годов значительная часть населения была неграмотна, серьёзной проблемой для общества была преступность, поэтому юный поэт должен был понимать, что, даже если его ожидает слава в будущем, сейчас он столкнётся только с насмешками или безразличием. Объясняя, почему тогда Сталин взялся (пусть и на короткий срок) за поэтическое творчество, Беннардо предполагал, что соединились романтический бунт и националистические мотивы, кроме этого он допускал правильность и точки зрения кандидата наук в области социальной истории Эрика Фищука де Оливейры , который утверждал, что причиной является историческая традиция. В прошлом даже научные трактаты должны были быть написаны стихами. Западная Европа утратила эту традицию под влиянием духа прагматизма , но в России «она оставалась в моде гораздо дольше». В поэзии отметились царь Иван Грозный , физик Михаил Ломоносов , дипломат Александр Грибоедов … Сталин, с точки зрения Эрика Фищука, стал продолжателем этой традиции, «крайне положительно воспринимавшейся окружающим его обществом». Бразильский историк даже цитировал Евгения Евтушенко : «поэт в России больше, чем поэт», и комментировал эту цитату так: «умение писать стихи часто указывает на склонность к известной остроте мысли… поэтическое произведение содержит более концентрированную мысль, чем проза, поэтому умение „поэтизировать“ является даром, который получают немногие» . Обладатель докторской степени по советской истории, научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Роберт Конквест в своей монографии « Сталин: Сокрушитель народов » писал, что может показаться странным лишь на первый взгляд, что «Сталин вообще пишет стихи», и тут же приводил примеры других коммунистических диктаторов, которые также увлекались поэтическим творчеством: Мао Цзэдун , Фидель Кастро и Хо Ши Мин .

См. также

- Литература

- Поэтика

- Поэт

- Писатель

- Моностих

- Басня

- Песня

- Гимн

- Стихотворение в прозе

- Художественное чтение

- Декламационный стих

- Мелодекламация

- Художественная декламация

- Видеопоэзия

- Поэтический словарь Квятковского

Примечания

- Кант Критика способности суждения от 13 апреля 2013 на Wayback Machine

- ↑ Хайдеггер М. (рус.) . 29 августа 2018 года.

- Хайдеггер М. (рус.) // Вопросы философии. — 1989. — № № 9 . 28 августа 2018 года.

- Хайдеггер М. [www.heidegger.ru/documents/gederlin_i_sutshnost.doc Гельдерлин и сущность поэзии] (рус.) .

- Селищева Дария. (рус.) // Sciences of Europe. — 2018. — Апрель ( т. 4 , № 27 ). — С. 57—65 . 28 августа 2018 года.

- Павел Арсеньев. . youtube . Я знаю - проект, посвящённый современной культуре. (22 сентября 2016). Дата обращения: 28 августа 2018. 2 августа 2019 года.

- Фридрих фон Херрманн. Фундаментальная онтология языка / Научный редактор академик ПАН РБ, профессор А. А. Михайлов. — Минск: ЗАО "Пропилеи", 2001. — С. 120—121. — 192 с. — ISBN 985-6614-29-5 .

- Bennardo F. Stalin // Il Diavolo e l'Artista. Le passioni artistiche dei giovani Mussolini, Stalin, Hitler. — Tra le righe libri, 2019. — P. 26—27. — 102 (184 в pdf) p. — (Argot edizioni). — ISBN 978-8-8322-8107-1 .

- Conquest R. // Stalin: breaker of nations. — New York.: Viking Penguin, a division of Penguin Books USA Inc. , 1991. — P. 18. — 346 p. — ISBN 0-6708-4089-0 .

Литература

- [lib.ru/POEZIQ/ Поэзия в Библиотеке Мошкова]

- // Логос. — 1991. — № 1. — С. 37—47

- Михаил Эпштейн. Поэзия и сверхпоэзия. О многообразии творческих миров. СПб: Азбука, 2016. — 480 с. ISBN 978-5-389-12825-5

Ссылки

- А. Горнфельд : // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

|

|

Некоторые

внешние ссылки

в этой статье

ведут на сайты, занесённые в

спам-лист

|

- 2021-03-04

- 1