Interested Article - Сулешов, Юрий Яншеевич

- 2021-10-13

- 1

Князь Ю́рий Янше́евич Сулешо́в (ок. 1584 — 1643 ) — боярин царя Михаила Фёдоровича , сын знатного выходца из Крымской орды .

Родился около 1584 года, начал карьеру стольником царя Бориса Годунова .

В 1605 году был отправлен в Новгород-Северский к князю Никите Романовичу Трубецкому после отражения приступа Лжедмитрия I , после свержения которого оставался стольником при Василии Шуйском , занимая неизменно первые места среди своей братьи.

В боярском списке 1610—1611 годов, среди стольников Сулешов занимает третье место, уступая первенство князю Ивану Михайловичу Катыреву-Ростовскому и князю Ивану Борисовичу Черкасскому .

Не позже 1610 года Сулешов женился на , племяннице Марфы Ивановны Романовой . В 1627 году пожалован чином боярина. Родной брат Василий Яншеевич — кравчий в 1627-1640 годах .

Военная деятельность

Когда разруха Русского государства достигла высшей точки, Сулешов становится участником земских движений, направленных на восстановление государственного порядка, он находится в числе воевод и первого и второго земского ополчения . В мае 1611 года его из первого ополчения посылают на земскую службу в Торжок . В январе 1612 года за него поручаются под грамотой , выданной князю Д. Т. Трубецкому на Вагу воеводами и иерархами второго земского ополчения под Москвой .

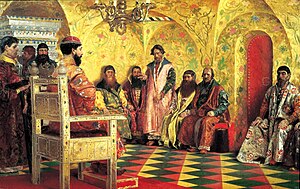

В первые месяцы правления Михаила Фёдоровича Романова Сулешов находится при его дворе. В торжестве венчания на царство 11 июля 1613 года он шел в процессии перед царём первым из 10 стольников. 11 и 13 июля был у царя стол, и « в большой стол смотрел стольник князь Юрья Еншин мурзин сын Сулешев ».

Неохотно и не сразу уступали иноземцу почетные места при дворе. Сулешову пришлось выдержать целый ряд местнических споров, прежде чем установился круг лиц, которым не обидно было находиться под его руководством или руководить вместе с ним. Все известные столкновения кончаются в пользу Сулешова, но не все его побежденные противники становились ниже него рангом, так как царь щадил их родовое самолюбие.

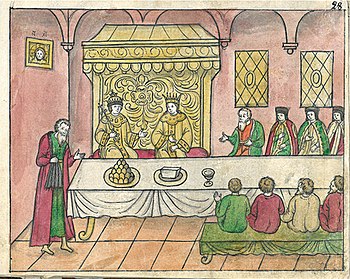

Первое из таких дел относится к 18 сентября 1613 года когда царь принимал персидского посла . В числе стольников, обязанных в качестве рынд стоять около царя в белом платье, были назначены Сулешов и Иван Петрович Шереметев . Последний не хотел уступить первое место Сулешову и « бил челом » на него государю. Сулешов ответил встречной челобитной. Шереметев указывал, что Сулешов — « иноземец, а в нашу де версту по ся места менши его никто не бывал ». Услышав это, , Матвей Иванович Плещеев-Колоткин и князь Иван Фёдорович Троекуров били челом на Шереметева:

...а сказывает, что будто в его версту со князь Юрьем никто не бывал; а мы де, холопи твои, преж сего со князь Юрьем бывали; а Ивана Шереметева мы, холопи твои, ничем не хуже... а ему де Ивану не токмо со князь Юрьем, и с нами, холопи твоими, быть мочно.

Государь вынес своё решение:

…князь Юрью Еншину болши быть Ивана Шереметева, и в Розряде записать.

В 1614 году Сулешов уже среди ратных воевод, во главе отряда. Весной отправлен в Астрахань по Волге боярин князь Иван Никитич Меньшой Одоевский для действий против Заруцкого . А с конной ратью, берегом, отправлены Сулешов и князь Никита Петрович Барятинский , которые должны были заботиться о сборе служилых в Алатырь . Одоевский выступил из Москвы 19 апреля, а 29 июня в Астрахани получил извещение Сулешова и Барятинского из Алатыря о том, что они прибыли на место. Но Заруцкий, разбитый неоднократно царскими войсками, и Марина Мнишек уже 25 июня были схвачены своими же казаками и выданы. По-видимому, отряд Сулешова активного участия во всей кампании не принимал.

Осенью того же года царь ходил на богомолье в Троицкую Лавру:

…был стол у государя в Воздвиженском… В столы стольники смотрели: князь Юрья Сулешев да Исак Погожей .

2 февраля 1615 года Сулешов стал боярином. В конце 1615 или начале 1616 года « казанские и свияжские и иных многих понизовых городов татаровя и луговая черемиса заворовали ». Царь поручил усмирение мятежа боярину Сулешову и стольнику князю Алексею Михайловичу Львову с отрядом в 1330 человек. Судя по величине рати, мятеж представлялся угрожающим. По городам отправлены были сборщики собрать служилых людей и привести их к Сулешову. Но, видимо, поход ограничился сбором ратных людей.

К первой половине 1617 года относится самое важное выступление Сулешова в качестве ратного воеводы. На западном фронте он сумел совершить несколько диверсий в тылу у Гонсевского , взяв в плен двух полковников, однако позже поляки стали теснить московские отряды Бутурлина и Погожего, стоявшие под Смоленском . 6 января 1617 года государь велел идти в Дорогобуж большой вспомогательной рати под начальством Сулешова и князя Семёна Васильевича Прозоровского . 16 февраля Сулешов был уже в Вязьме . Польский отряд полководца Чаплинского (бывшие « лисовчики ») заставил Бутурлина и Погожего уйти из Смоленска, и напал на Сулешова в Дорогобуже, но был отбит с большими потерями (одних лишь пленников Сулешов захватил 240 человек ). Царь 21 мая велел Сулешову и Прозоровскому со всеми ратными идти к Москве. Несмотря на неудачу похода, участники его были награждены.

Осенью 1618 года Сулешов в последний раз принимал участие в военных действиях. Владислав IV с польским войском приближался к Москве. По приговору земского собора 9 сентября оборона Москвы поручена 16 боярам, в их числе и Сулешов. В этой же осаде был и брат его — Маметша-мурза.

21 августа 1619 года братья получили жалованную грамоту на вотчины в Муромском и Нижегородском уездах за то, что они « стояли крепко и мужественно, и на боех и на приступех билися, не щадя голов своих ».

Выходит, что Сулешов никаких талантов воеводы и полководца не проявил: алатырский и казанский походы ограничились сбором ратных, дорогобужский поход цели не достиг, дав отличиться лишь мелким начальникам, только мужество при обороне Москвы отмечено в официальной грамоте. И после 1618 года он полностью оставляет боевое поприще, обратившись к деятельности административной.

Административная деятельность

Боярская книга 1615—1676 годов показывает высокое положение Сулешова среди своей братьи в новом сане . В ней отмечены 24 боярина, из которых у 4 денежный оклад не обозначен, из остальных двое имеют оклад в 700 рублей, следующий оклад — 500 рублей имеют только шестеро бояр, в их числе Сулешов. Интересно, что князь Иван Борисович Черкасский , двоюродный брат государя, первый, кого он пожаловал в боярство по вступлении на престол и в течение более двух лет остаётся при своем окладе стольника (200 рублей), а Сулешов, получивший боярство менее года назад, наделён почти высшим боярским окладом. Такое видное положение открывало Сулешову доступ к высшим, ответственным должностям в центральном и областном управлении, которые он и занимает в период с 1619 по 1640 год, почти без перерыва.

Сыскной приказ

В 1619 году, незамедлительно по возвращении из польского плена, патриарх Филарет взялся за государственные дела. В этом же году он предпринимает меры против одного из величайших социальных зол своего времени — закладничества . Земский собор, очевидно, не без влияния Филарета, учредил приказ Сыскных Дел для сыска и возвращения в тягло закладчиков и вообще лиц вышедших из тягла. Во главе приказа поставлен Сулешов. От его деятельности на этом посту осталось мало следов: по-видимому, результаты были незначительны, а приказ вскоре закрыт, возможно, благодаря стараниям людей, против которых он был направлен.

Не поздней декабря того же года учрежден был другой приказ Сыскных Дел для пересмотра жалованных грамот и поручен сначала князю Ю. А. Сицкому. Ближе к марту 1621 года его сменил Сулешов, при обоих был дьяком Семён Васильевич Головин , до середины 1622 года. Известно довольно много грамот, пересмотренных и подтвержденных за это время, с подписью С. В. Головина.

Деятельность Сулешова и здесь оказалась неудовлетворительной: сменивший его в феврале 1623 года боярин Борис Михайлович Лыков с дьяком П. Пахиревым стали вторично пересматривать грамоты, подтвержденные Сулешовым, и исправлять их.

Назначение в Тобольск

В январе 1623 года он назначен воеводой в Тобольск , фактически отправлен в почётную ссылку . В каком духе был произведён вторичный пересмотр жалованных грамот князем Лыковым и чьё негодование возбудил Сулешов неизвестно. Однако, сначала пересмотр производился по челобитью самих грамотчиков, а позднее — по приказу государя, известно также, что вторичному пересмотру подверглась грамота Симонова монастыря , который Сулешовы всегда одаривали и, который был их усыпальницей . В монастыре Сулешов выстроил церковь в год отъезда в Сибирь . С одной стороны это говорит о снисходительности Сулешова к грамотникам, с другой стороны, Филарет не мог поручать борьбу со злоупотреблениями нечестным и не волевым людям, так как это погубило бы все его начинания.

В эти же годы Сулешов принял участие в важном деле. В ожидании новой войны с Польшей земский собор 12 октября 1621 года предпринял большой сыск поместных и денежных окладов стольников , стряпчих , дворян и бояр всех городов. Во все округа поехали бояре приводить в готовность военные силы государства, Сулешов с дьяком отправлен в один из важнейших округов — Рязань и Мещеру .

Местнические споры

Первые же два появления Сулешова за царским столом сопровождались местническим спором. 6 августа 1621 года у государева стола были Сулешов и князь Григорий Петрович Ромодановский . Последний бил челом на Сулешова, утверждая, что ему меньше его быть не положено:

…как князь Григорей послан был в прошлом 124 году на съезд с крымскими послы, а в послех в те поры был дядя князь Юрьев болшой Ахмет паша Сулешев, а приезжал на съезд к нему князь Григорью и в государеве шатре у него был.

Царь и патриарх ответили:

…что ему князь Григорью и с Ахмет пашею какие места: Ахмет паша служит крымскому царю, а князь Юрья ему государю служить…

Затем царь решительно объявил челобитчику:

…с князь Юрьем ему мочно быть, и лучше де тебя с князь Юрьем бывали… И велел ему государь сесть под князь Юрьем. И князь Григорей под князь Юрьем в столе сидел.

Князья Прозоровский , Сицкой и Третьяков, считая себя не хуже Ромодановского, били челом, помогая Сулешову:

Мы бывали и с меньшим с князь Юрьевым братом, с князь Васильем Сулешовым.

Сулешов не удовлетворился решением царя и после обеда бил челом патриарху на , надеясь на его покровительство . В ответе Филарета звучит раздражение:

Каково де безчестья хочешь, ведь де и так князь Григорей под тобою сидели, и ему сказано, что ему быть с тобою мочно; а о оборони отказано.

14 марта 1622 года с Сулешовым у государева стола присутствовал боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарский , который бил челом на Сулешова, так как князь Г. П. Ромодановский приходился ему далёким родственником и хотел поддержать его. Патриарх напомнил, что Ромодановскому в его челобитье на Сулешова отказано.

Дважды у государева стола присутствует также и патриарх Филарет, Сулешов к нему обращается с просьбой о покровительстве, и он принимает участие в разборе спора . Возможно, что именно Филарет выдвигает Сулешова вперёд и является его покровителем. Но как бы то ни было, это покровительство не избавило его от сибирской службы.

Сибирские реформы Сулешова

Назначение Сулешова в Тобольск состоялось 13 января 1623 года, отправление — не ранее февраля. В товарищи Сулешову назначен и дьяки и . В Верхотурье воеводами посланы князья Н. П. Барятинский, соратник Сулешова по алатырскому и дорогобужскому походу, и , который спустя 19 лет является душеприказчиком в завещании Сулешова. Кроме того Сулешову даны двое писарей, которых до этого в Тобольске не было. Дьяк Мартемьянов ранее был при Сулешове дьяком приказа Сыскных дел в 1619 году, затем с 1620 года — дьяком Поместного приказа , но вместе с другим дьяком — Новокитоновым, они позволили себе записать неточно постановление земского собора от 12 марта 1620 года, иначе говоря, совершили служебный подлог , который открылся спустя 2 года, и, вероятно, благодаря этому Мартемьянов отправлен на сибирскую службу, а Сулешов получил в своё распоряжение человека опытного в области земельных дел и отношений. Таким образом, вокруг Сулешова в Сибири собрался усиленный штат служащих, его друзья и опытные дельцы. Наказ , данный ему из приказа Казанского дворца князем Дмитрием Мамстрюковичем Черкасским , предоставлял большую свободу действий:

…а велено ему, будучи в Сибири, в Тоболску и во всех сибирских городех искати во всем государю прибыли и делати во всем, смотря по тамошнему делу, как его Бог вразумит.

В Сибири Сулешова ждало большое дело. Несколько лет уже государь требовал, чтобы местные воеводы произвели опись населённых пунктов , жителей и их род деятельности, но воеводы бездействовали. Только Сулешов начал выполнение этого требования.

Разсмотря тамошних сибирских мест, посылал детей боярских с подъячими, приведчи к крестному целованью, всяких земель писать и дозирать, и ясачных людей и посадцких и пашенных крестьян и всяких людей описывать.

Однако его ожидала главная проблема этой местности — неустроенность путей сообщения при громадности расстояний, что могло растянуть выполнение этого поручения на многие годы. Русские владения уже охватывали значительную часть бассейна Енисея , эта территория превышала европейские владения. Тем не менее, организаторские способности, идейное вдохновение и огромный труд исполнителей позволили завершить почти всё это в течение 1623 и 1624 годов, следующему воеводе оставалось закончить лишь опись архиерейского дома. Произведённая ревизия была чревата последствиями, так как установила присутствие в Сибири высокого числа безработных, тогда как воеводы жаловались на отсутствие рабочей силы. Также было обнаружено много земель, возделываемых жителями на самих себя без ведома властей, много частных промыслов , не приносящих выгоды казне . Из ревизии вытек ряд « уложений боярина кн. Ю. Я. Сулешова », которые совершенно преобразили характер местной жизни, внесли в неё порядок и настолько соответствовали её условиям, что, за немногими исключениями, просуществовали очень долго. В то же время Сулешов упорядочил казённую отчетность, первый составив « сметные книги хлебных и денежных доходов и расходов ». До этого Сибирь во многих сторонах экономической жизни зависела от Европейской России. Служилые люди получали, кроме денежного, и хлебное жалование , но собственного местного хлеба у казны не было. Его в большом количестве привозили из поморских и поволжских уездов, что оказывало существенную нагрузку на казну и составляло тяжелую повинность для жителей, обязанных доставлять свой хлеб в Сибирь собственными силами, а преодоление трудного пути часто заканчивалось неудачей и они не возвращались домой. « Пашенное уложение » Сулешова установило правильное соответствие между величиной пашни , которую крестьянин пашет на себя, и количеством десятин , которое он обязан пахать за это на государя. Строго соблюдаемое «Хлебное уложение» установило сбор пятой части полученного хлеба с пашен служилых людей. Многие служилые, получая хлебное жалование, самовольно захватили себе земли и стали пахать на себя, им была оставлена пашня, но выдача хлебного жалования прекращена. В связи с этим пересмотрены оклады денежного жалования, которые в различных городах были разными. Так установлено два разряда городов — пашенные и непашенные. Для каждого разряда произведено уравнение жалования, кое-где сокращены оклады казакам и стрельцам . Благодаря чему удалось получить высокую экономию казны, а из Казани стали присылать жалование сибирским служилым вдвое меньше прежнего. В непашенных городах ( Мангазея и др.), вместо дорогой покупки хлеба, Сулешов стал с купцов и промышленников брать в виде пошлины десятину из их хлебных запасов. Когда же всё-таки приходилось покупать хлеб в казну, то в сибирских городах платили по 20 алтын за четь и меньше, вместо прежних рубля и полутора. В целях увеличения пашни основывались новые крестьянские слободы в плодородных местностях (таких как на pеке Нице ). В результате всего этого Сибирь стала обходиться собственным хлебом, уже в 1624 году стало « хлебными запасы мочно в сибирских городех пронятца без присылки поморских городов ». Соседние европейские уезды избавились от разорительной повинности, снизилась нагрузка на казну, а население теперь знало размеры своих повинностей, что оставляло меньше простора различным злоупотреблениям.

«Уложения» Сулешова значительно увеличили доходы казны с ясачных инородцев и с сибирской торговли. Ясак был увеличен, но не представлялся отяготительным, так вскоре тюменские татары - ямщики просят перевести их на ясак, пусть даже с прибавкой к прежнему, но избавить их от ямской повинности , которая им « не за обычай ».

Население, проживавшее до этого вольготно, не платя тягла , не неся иных повинностей, также привлекло к себе внимание Сулешова. Посадские люди были обложены оброком . Под оброк попали было и монастырские половники , но у Тобольского Знаменского монастыря все его 10 половников разбрелись, в итоге пришлось новых половников монастыря от оброка освободить. Сулешов старался вообще распределять повинности наиболее целесообразно. На Верхотурский волок в бродовщики (чинить дороги и мосты) посылались раньше крестьяне, для которых это было очень тягостно, Сулешов заменил их ямскими охотниками . В Мангазею на годовую службу прежде посылались 50 казаков из состава Тобольского войска. Сулешов, не ослабляя тобольских сил, набрал эти 50 человек из вольных людей и послал их в Мангазею. Привлечение не занятой рабочей силы к делу принесло ещё одно немалое облегчение для прилегающих европейских уездов. Прекращена посылка плотников из поморских уездов, их стали нанимать на месте. Прекращена посылка посадских людей из Казани в Сибирь на таможенные службы, стали избирать из местных посадских.

В 1624 году, при приёме города Томск новые воеводы князь Афанасий Фёдорович Гагарин и открыли недочёт казны у прежних князей Ивана Шеховского и : более 388 рублей деньгами и более 1000 четей хлеба. Дело получило законный ход, и Сулешов нажил себе врагов на всю жизнь. В Тобольске был уничтожен кабак , в Таре зерновой откуп, так как служилые люди проигрывали в зернь своё оружие, от чего происходили « татьба и воровство великия », и « сами себя из самопалов » убивали и давились. Сам Сулешов заслужил себе репутацию безупречно честного человека. Борьба со злоупотреблениями не мешала заботиться о награждении заслуг. При Сулешове в 1624 году основана и построена богадельня из государственной казны « для отставных старых и увечных » воинов, согласно их челобитью, причём некоторые из них служили в Сибири по 40 лет.

Воеводство Сулешова является переломом в истории Сибири. До него, на протяжении 40 лет шло непрерывное « приискание новых и новых землиц под высокую руку государеву ». Каждый новый воевода старался отличиться увеличением территории и числа подвластных ясачных. K времени Сулешова захвачено было громадное пространство, на котором царили беспорядки. Несправедливость томских воевод, вызывавшие неоднократные восстания и набеги киргизов , получают решительное осуждение. Сношения с калмыками и Алтын-ханом монгольским не встречают сочувствия воеводы, и из Москвы приходит приказ : не пропускать их послов в Москву по всякому пустому поводу. Морской путь в Мангазею из приполярной России закрывается, чтобы «немецкие люди» как-нибудь его не проведали.

Сулешов сосредоточился исключительно на внутренних делах. Его мероприятия требовали большого напряжения со стороны сибирского населения. Предприимчивые и алчные авантюристы , составлявшие массу сибиряков, не могли быть довольны, когда их лишали льгот, хотя бы незаконных, когда их принуждали браться за тяжелую работу, отвлекая от легкой наживы, когда преследовали и наказывали за то, что до той поры считалось допустимым и обычным. Известно о заговоре тюменских служилых людей — атамана пеших казаков Приезжего Рязанова с товарищи. Хотели подстеречь Сулешова на обратном пути из Тобольска в Москву, ограбить и убить. Заговорщиков выдал, по-видимому, атаман тюменских же конных казаков Иван Воинов. Как бы то ни было, Сулешов не мог не знать о множестве недовольных, слухи о заговоре должны были дойти до него, он мог ожидать агрессии против себя в любой момент и на каждом шагу.

Его душевное состояние в этот период было очень нервным, так произошёл случай с тобольским боярским сыном Данилой Низовцовым. В апреле 1625 года, когда Сулешов дослуживал в Тобольске последние месяцы, он был в Софийском соборе . Все пошли к нему христосоваться. Низовцов подошел с яйцом в руке, наклонился и поцеловал Сулешова в руку вместо губ. Увидя в этом воровской умысел, Сулешов тут же в церкви, « перед архиепископом и перед товарищи и перед всеми людьми, зашиб » его в щёку, обругал, послал в тюрьму и подал на него челобитную митрополиту Макарию, прося расследовать дело, так как подозревал заговор. Низовцову пришлось съездить в Москву, видимо, он вернулся оттуда благополучно.

29 мая 1625 года Сулешов сдал дела своему преемнику боярину князю Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому , 22 августа того же года он присутствует у государева стола. Сотрудники Сулешова по сибирской службе были награждены, и сам он к прежнему окладу в 500 рублей получил прибавку в 50 рублей и снова стал в первых рядах боярства. Если и были подозрения на него два года назад, то теперь нет и следов их: блестящая служба всё покрыла. Отзыв Казанского Дворца о заслугах его формулируется в следующих словах:

И всякими делы боярин князь Юрьи Яншеевич Сулешев Сибирскую землю, по своему высмотру, обновил и во всем устроил.

Для разоренной московской казны была весьма чувствительна как большая экономия, так и прямая прибыль, доставленная в итоге мероприятий Сулешова. Реформы, произведенные им своей властью, санкционированы законодательным путём и впоследствии не раз подтверждались, как при жизни Сулешова, так и после смерти, в течение двух долгих царствований, ему отдавали должное даже его преемники, позднейшие сибирские воеводы, отнюдь не склонные восхвалять своих предшественников. И по возвращении в Москву Сулешов продолжал влиять на сибирские дела в боярской думе. В январе 1627 года дума назначала воевод в Сибирь, на место тех, которые сменили Сулешова с товарищами. На Верхотурье второй воевода не послан:

…потому что сказал государю боярин князь Ю. Я. Сулешов, что на Верхотурье другому воеводе быть нечего для, только государеве казне в жалованье и в подводех убыток, а на Верхотурье воеводе мочно быть одному.

Равным образом, по совету Сулешова не посланы вторые воеводы в Тюмень , Берёзов и Сургут , и только 4 города остались с двумя воеводами каждый: Тобольск , Тара , Мангазея и Томск .

5 февраля 1626 года Сулешов присутствует на бракосочетании царя Михаила Фёдоровича с Евдокией Лукьяновной Стрешневой . Здесь впервые упоминается его жена княгиня Марфа Михайловна, которая теперь часто встречается в числе приезжих боярынь. С февраля 1625 года и приблизительно до мая 1630 года Сулешов сидит судьей в приказе Сыскных Дел, оставаясь дольше всех на этой должности в царствование Михаила Фёдоровича. С одним и тем же дьяком — Иваном Переносовым Сулешов в 1626 году ведает ещё приказ Приказных Дел.

Сулешову был поручен надзор за деятельностью дозорщиков. Перевод посадских людей в московскую суконную сотню тоже в ведении приказа Сыскных Дел. Вместе с тем 22 августа 1628 года Сулешову « сказано в Розбойный приказ », где он бывал ещё в 1629 и 1630 годах. В товарищах с ним здесь был , затем Борис Иванович Пушкин . Спустя 3 месяца после назначения Сулешова, царь и патриарх слушают и утверждают новые статьи, касающиеся делопроизводства Разбойного приказа. На основании сохранившихся дел можно предположить, что, при всей своей суровости, Сулешов влиял на царские приговоры в смягчающем духе: в случаях, за которые ранее виновные подвергались смертной казни, мы видим теперь ссылку в Сибирь на поселение. Кроме обычных приказных дел, на Сулешова по-прежнему возлагались ответственные поручения. В первой половине 1628 года ему поручено верстать новиков всех городов.

В Разбойном приказе

В июне или мае 1630 года Сулешов сменён из приказа Сыскных Дел и с дьяками Разбойного приказа Иваном Сафоновым и Никитой Посниковым отправлен в уезд на разбор служилых в статьи к денежному жалованью, сохранились десятни его разбора бежечан , угличан и звенигородцев , дворян и детей боярских. Однако уже через несколько месяцев он назначен воеводой в Великий Новгород .

По возвращении из Новгорода Сулешов снова получает в ведение Разбойный приказ, где остается в течение более трёх с половиной лет, смещён 7 июня 1636 года. Деятельность его здесь мало известна, скорей всего, она была тесно связана с военными потребностями времени — со Смоленским походом 1633—1634 годов. Еще 27 июня 1633 года Сулешову поручен сбор ратных людей и денег для этого похода. Было приказано:

Обирать тех даточных не мешкая, а собрав, пересмотрети тех даточных людей на лицо, а стреляти им велети при себе, а пересмотря, велети им сказати, чтобы они на государеву службу под Смоленеск со всею службою их запасы были готовы, а идти им под Смоленеск тотчас, безо всякого задержания.

Теми же потребностями было вызвано ещё одно особое поручение Сулешову; так, в ноябре и декабре 1633 года он с князем Н. М. Мезецким произвёл перепись дворцов и людей Москвы « для осадного времени », в ожидании поляков. В декабре того же года Сулешов раздавал денежное жалование служилым, отправляемым с князем Черкасским и Пожарским под Смоленск на смену Шеина . В сентябре 1634 года Сулешов произвёл досмотр города Ростова . Можно сделать вывод о царском благоволении к нему. Сулешов часто появлялся у государева стола: в течение 5 лет (1625—1630) — 16 раз, в течение трёх с половиной лет (1632—1636) — 18 раз, и за всё время одно местническое дело в феврале 1634 года с боярином Борисом Михайловичем Салтыковым , после смерти Филарета возвращённым к двору. На поставлении нового патриарха Иоасафа Сулешов водил под патриархом осла и был 6 февраля у государева стола, где присутствовали патриарх и бояре князь Иван Борисович Черкасский , Сулешов, Б. М. Салтыков. Последний не хотел сесть под Сулешова и не явился к столу, его привезли насильно, посадили, а потом за бесчестье князя Юрия Яншеевича кинули в тюрьму . Положение Сулешова, по-видимому, окончательно упрочилось, местнических дел у него не было. 10 июня 1635 года он встречал тело царя Василия Шуйского, возвращённое из Литвы , за Арбатскими воротами, с ним были боярин Б. М. Салтыков и окольничий M. M. Салтыков, с ними же Сулешов ночевал у гроба в арханьеле .

Смещённый из Разбойного приказа, Сулешов полтора года провёл без особых дел, так как нет следов его удаления от двора и из думы.

В Новгороде

10 сентября 1630 года Сулешов назначен (из Разбойного приказа) на воеводство в Великий Новгород, с ним князь на место боярина князя Д. М. Пожарского и Μ. Φ. Глебова. Почти одновременно его брат исчезает из дворцовых записей на 7 месяцев. Судя по сметному списку, Сулешов был единственным в этом году боярином на воеводстве в уезде, другие пребывали в Москве. В Новгороде Сулешова занимали, главным образом, дела по сношениям со Швецией , он проявлял осторожность, даже придирчивость в вопросе о выдаче перебежчиков , заботился о поддержании городских укреплений в целости, о содержании боевых сил в готовности. Во внутренних мероприятиях как обычно заботливость Сулешова об интересах государевой казны, так, в первый же год воеводства он посылает « в новгородские монастыри отписывать на государя збруи всякие ». 11 октября 1632 года на место Сулешова и Гагарина назначены князья Иван Михайлович Катырев-Ростовский и Павел Иванович Волынский .

В 1638 году, не ранее января или даже февраля, он назначен вторично воеводой в Новгород Великий. Круг дел его и теперь тот же, что 8 лет назад, исправление укреплений, осторожность в сношениях с иноземцами, придирчивость в пропуске за рубеж. Замечается неблагожелательность по отношению к церковным монастырским властям, которые умеют, однако, найти себе защиту в Москве. Так, новгородские откупщики в течение двух лет притесняли рыболовов Спасо-Преображенского Старорусского монастыря ( Юрьев монастырь ) на озере Ильмень , и только вмешательство приказа Большого Дворца восстанавливает их прежние льготы. Сулешов прекратил было выдачу денежного жалованья и хлебной ржи Софийскому собору в Новгороде , но государь предписал выдать следуемое « без московские волокиты » и впредь выдавать « ежелет ». Пленных татар Сулешов посылает в Тихвинский монастырь на содержание. Замечается стремление ограничить многочисленные льготы духовенства и привлечь его средства к удовлетворению государственных нужд. В Новгороде Сулешов болел и хлопотал через брата об отправлении к нему « для лечьбы » лекаря Вилима. Но царская грамота говорит:

Только послать и у нас в аптеке такого лекаря не останется.

14 февраля 1640 года Сулешова сменил боярин князь Андрей Васильевич Хилков .

Последние годы жизни

Последние годы жизни Сулешов не занимал никакой должности, хотя несомненно пребывал при дворе. Сопровождал государя в Вязниковском походе на богомолье, бывал у государя за столом, выставлял даточных людей в цветном платье и на конях при встрече иностранных послов и датского королевича Вольдемара. Последнее упоминание о нём в дворцовых разрядах относится к государеву столу 1 марта 1642 года. Почти через год, 7 февраля 1643 года, чувствуя приближение смерти, Сулешов составил завещание , в котором распорядился своим богатейшим по тому времени имуществом. Душеприказчиком был назначен патриарх Иосиф , а ему в помощь — протопоп Иоаким, боярин М. М. Салтыков и М. С. Языков. Сулешов пережил жену, дочь, брата. Его богатые вотчины , с царского разрешения, переходили к внуку — князю и отчасти к князю Якову Куденетовичу Черкасскому . Кроме внука, прямого потомства Сулешов не оставил, судя по этому завещанию. Перечисляя свои долги , которые должны уплатить душеприказчики, Сулешов оговаривается, что если кто-нибудь ещё предъявит требования, заплатить и их, так как он мог что-то забыть.

«Русский биографический словарь А. А. Половцова» сообщает, что на другой день после составления завещания он умер и «погребен самим патриархом в Симоновом монастыре», вместе со своими родителями. И. Е. Забелин привёл сведения, что «патриарх ходил в Симонов монастырь 9 марта 1643 г. отпевать по боярине Юрии Яншеевиче Сулешеве». Эта информация была приведена в Московском некрополе в сноске к данным по Ивану Яншеевичу Сулешеву, датой смерти которого было указано: «† 8 марта 7151 (1643)».

Примечания

- Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в Боярских книгах, хранящихся в I-ом отделении московского архива министерства юстиции, с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния, в занимаемых должностях. — М. : Типогр. С. Селивановского, 1853. — С. 396.

- Курбатов О. А. Военная история русской Смуты начала XVII века. — М. : Квадрига, 2014. — С. 202.

Литература

- // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб. — М. , 1896—1918.

- Семенов О. В. Судьба «прибыльных» мероприятий воеводы Ю.Я.Сулешева в области ямской гоньбы в Сибири в XVII в. // Клио. — 2019. — Т. 4 (148). — С. 84—92.

- 2021-10-13

- 1