Фонология древнекитайского языка

- 1 year ago

- 0

- 0

Фонологический строй пряшевско-русинского языка ( Фонетіка і фонолоґія русиньского языка ) характеризуется фонемным инвентарём ( інвентарь фонем ), состоящим из 7 гласных ( вокалы, гласны фонемы ) и 32 согласных фонем ( консонанты, согласны фонемы ) . В системе вокализма отмечается наличие характерной для карпаторусинского ареала гласной заднего ряда ы ( ɯ̽ ) , отличающейся по звучанию от гласной среднего ряда ы ( ɨ ) русского языка и отсутствующей в системе гласных украинского языка и его диалектов , а также в системе гласных южнорусинского языка . В ряде позиций (перед мягкими согласными, перед слогами с гласной і и т. д.) происходит так называемое сужение (более закрытая артикуляция) гласных о и е : доля [ˈдôл’а], стром [стром] — в стромі [w ˈстрôмі], береза [беˈреза] — на березї [на бêˈрêз’і] . Одной из характерных черт пряшевско-русинского вокализма является наличие гласной i на месте новозакрытого *о и чередование i с гласной о в открытом слоге: кiнь «конь» — коня «коня» . В закарпатско-русинском вокализме в этой позиции преобладают гласные у , ÿ : кунь , кÿнь . Для системы консонантизма пряшевско-русинского языка характерно противопоставление твёрдых и мягких (палатализованных) согласных, отсутствующее, в частности, в южнорусинском языке . В отличие от лемковской литературной нормы в пряшевской отсутствуют палатальные шипящие : ɕ < sʲ ( с’ ) и ʑ < zʲ ( з’ ) . Как и в словацком языке , в пряшевско-русинском отмечается озвончение глухих согласных перед сонорными в формах глагола 1-го лица множественного числа повелительного наклонения ( куп [куп] «купи» — купме [ˈкубме] «(давайте) купим»), а также озвончение глухих в позиции конца слова перед сонорными согласными и гласными, находящимися в начале следующего слова ( куп масло [куб ˈмасло] «купи масло», куп іглу [куб ігˈлу] «купи иглу»). Помимо этого, перед сонорными согласными и гласными, с которых начинаются имена существительные и местоимения, озвончаются предлоги: к нам [ґ нам] «к нам», з обома [з обома] «с обоими» . Ударение в пряшевско-русинском, как и во всём восточном карпаторусинском ареале , . Оно противопоставлено фиксированному парокситоническому ударению , характерному для южнорусинского языка и западного карпаторусинского ареала .

Система вокализма пряшевско-русинской литературной нормы включает 7 гласных фонем : і , и , е , а , у , ы и о . Гласные различаются по степени подъёма языка ( ступнї піднятя ) и по ряду ( ряд ). Выделяют четыре степени подъëма гласных ( штириступнёва сістема вокалів ) — верхний ( высокый ), средне-верхний ( середнё-высокый , высоко-середнїй ), средний ( середнїй ) и нижний подъём ( низкый ); а также пять рядов гласных ( пятьрядова сістема вокалів ) — передний ( переднїй ), передне-средний ( переднё-середнїй ), средний ( середнїй ), средне-задний ( середнё-заднїй ) и задний ( заднїй ). Помимо этого гласные характеризуются наличием или отсутствием лабиализации ( лабіалізованы , нелабіалізованы ). В таблице гласных в скобках, справа от обозначения в МФА , приведены обозначения кириллицей , используемые в пряшевско-русинских исследованиях по фонетике и фонологии, а также в грамматике пряшевско-русинского языка :

| подъём | ряд | ||

|---|---|---|---|

| передний | средний | задний | |

| нелабиализованные | лабиализов. | ||

| верхний | i (і) | u (у) | |

| средне-верхний | ɪ (и) | ɯ̞ (ы) | |

| средний | ɛ (е) | ɔ (о) | |

| нижний | a (а) | ||

Семифонемная система вокализма, выбранная в качестве нормы для пряшевско-русинского языка, характерна для соседних частей ареалов и . В других группах русинских говоров Восточной Словакии встречаются системы вокализма от пятифонемной, включающей гласные i , е , а , у и о , до восьмифонемной, дополнительно включающей гласные и , ÿ и ы .

Гласный а — звук среднего ряда нижнего подъëма, нелабиализованный . В окружении мягких согласных произносится более закрыто со сдвигом в передний ряд. Наиболее чëтко аллофон [æ] выражен в позиции одновременно после и перед мягкими согласными: зять [з’æт’], сядь [с’æт’]. Основной аллофон [а] представлен под ударением после и перед твёрдыми согласными, а также в начале и в конце слова: ангел [ˈангел], варта [ˈварта], трава [траˈва]. В безударном положении гласная а отличается от ударной только чуть меньшим усилием при её произношении: наука [наˈука], корова [кôˈрôва] .

Гласный о — звук заднего ряда среднего подъëма, лабиализованный. Основной аллофон [о] выступает в ударной позиции в начале слова, между твëрдыми согласными и в конце слова: око [ˈоко], гора [ˈгора], село [сеˈло]. В безударном положении в начале слова, между твёрдыми согласными и в конце слова, не перед билабиальным ў и не перед слогами с гласными верхнего подъëма і и у , а также с суженными ô и ê , качество о не меняется. Изменяется лишь усилие при его произношении: просити [проˈситі], робити [роˈбиті]. Кроме того, не меняется качество гласной о в позиции после мягких согласных: дзëбати [ˈʒ’обати], з нëго [з ˈн’ого] .

В ряде позиций произносительная норма пряшевско-русинского языка предусматривает произношение таких вариантов фонемы о как сближающийся с артикуляцией у гласный звук [о у ] и как суженный звук [ô]. Аллофон [о у ] отмечается в позиции перед слогами с ударными гласными верхнего подъëма і и у : тобі [то у ˈбі], борсуґ [бо у рˈсук] . Аллофон [ô] (средне-верхнего подъёма) выступает в следующих случаях :

Данное явление неизвестно в других восточнославянских диалектах и языках. В. Ябур называет сужение гласной о ассимиляцией по способу образования перед гласными верхнего подъëма. Тенденция сужения при этом является настолько сильной, что распространяется на позиции перед мягкими согласными и перед суженными гласными. Также это явление называют слоговой гармонией (уподоблением слога с о соседнему слогу с более узкой гласной) .

Гласный у — звук заднего ряда верхнего подъëма, лабиализованный. Наиболее чëтко произносится в ударном слоге, в начале слова, в окружении твëрдых согласных и в конце слова: ухо [ˈухо], думати [ˈдумати], трясу [тр’аˈсу]. В безударных слогах в тех же позициях гласная у произносится с меньшим усилием, но по качеству не отличается от гласной у под ударением: ударити [уˈдарити], мука [муˈка], нашу [ˈнашу]. В позиции между мягкими согласными или после твëрдой и перед мягкой согласной за исключением случаев с последующими слогами с гласными і и у отмечается аллофон у , произносящийся немного уже и со сдвигом вперëд по ряду: куля [ˈкул’а] — кулї [ˈкул’і] .

Гласный ы — звук средне-заднего ряда средне-верхнего подъëма, нелабиализованный. При артикуляции этого звука язык отодвигается назад к гортани, что придаёт произношению ы гортанный призвук . В сравнении с гласной и гласная ы произносится несколько более открыто. Основной аллофон представлен под ударением между твëрдыми согласными, причём наиболее отчëтливо он произносится после заднеязычных согласных ґ , к , х и глоттального г , имеющих близкое с ы место образования: быкы [быˈкы], хыжа [ˈхыжа], гыкати [ˈгыкати], жыла [ˈжыла], рыти [ˈрыти]. Во всех прочих позициях, прежде всего, перед мягкими согласными, артикуляция ы сопровождается продвижением языка вперёд, не достигая при этом среднего ряда, в котором произносится гласный ы ( ɨ ) русского языка: дыня [ˈдын’а], гыря [ˈгыр’а]. В безударном положении произношение ы ничем не отличается от произношения ударного гласного за исключением чуть меньших силы (громкости), отмечаемых при артикуляции безударного звука .

Гласная фонема ы является наиболее яркой особенностью вокалической системы как пряшевско-русинской нормы, так и остальных литературных норм и диалектов карпаторусинского ареала . Данная гласная является архаичной чертой, отражающей различия праславянских гласных *y ( ы ) и *і ( и ) в современном русинском языке . Наличие гласной ы отличает карпаторусинский язык от украинского литературного языка, южнорусинского языка и словацкого языка (за исключением сотацких говоров), в которых эта гласная отсутствует . Также карпаторусинский вокализм отличается от вокализма русского языка, в котором гласная ы представляет собой гласную среднего ряда [ ɨ ], рассматриваемую как вариант фонемы і после твёрдых согласных (в традициях Ленинградской фонологической школы ы признают самостоятельной фонемой) . В карпаторусинском ы артикулируется в отличие от русского языка ниже по подъёму и ближе к заднему ряду .

Гласный і — звук переднего ряда верхнего подъëма, наиболее узкий (закрытый) из всех гласных, нелабиализованный. Основной аллофон і представлен в позиции между мягкими согласными под ударением. В этой позиции при произношении і отмечается небольшая напряжëнность, возникающая вследствие напряжённости передней верхней части языка: дїлять [ˈд’іл’æт’], лїнь [л’ін’]. При произношении ударной і перед твëрдыми согласными напряжённость несколько ослабевает: білый [ˈбілыj], дїти [ˈд’іті]. В безударном положении і произносится несколько шире (ниже по подъëму), чем і под ударением: вісить [віˈсит’], гнїздо [гн’ізˈдо] .

Вариант гласной і , возникший на месте праславянской *ě , указывает на мягкость предшествующей ему парной по твёрдости — мягкости согласной: нїс [н’іс] «нëс», тїло [ˈт’іло], лїто [ˈл’іто], снїг [с’н’іх]. Перед вариантами і других типов происхождения согласный не смягчается: ніс [ніс] «нос», стіл [стіл], сіль [сіл’] .

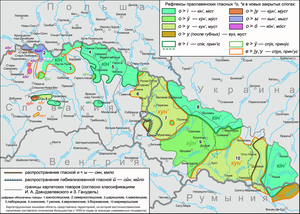

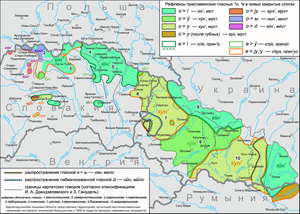

Частотность гласной і в говорах, на которых базируется пряшевско-русинская литературная норма, шире, чем в большей части карпаторусинских говоров более восточной локализации за счёт рефлекса праславянских гласных *о , *е в новых закрытых слогах. В пряшевско-русинском языке, как и в большей части западного карпаторусинского ареала, а также в украинском литературном языке и в большинстве украинских говоров, на месте этих гласных отмечается рефлекс i : кінь «конь». Между тем, в восточном ареале в новозакрытых слогах выступают рефлексы у (в восточноземплинских, ужских и мармарошских говорах) и ÿ (в бережских говорах): кунь , кÿнь .

В издании «Русиньскый язык» 2004 года авторы статьи о пряшевско-русинском языке в число позиционных аллофонов фонемы і включают гласную и .

Гласный и — звук передне-среднего ряда средне-верхнего подъëма, нелабиализованный. Наиболее чёткое произношение и отмечается в позиции между твёрдыми согласными под ударением: липа [ˈлипа], пити [ˈпиті]. В безударном положении произношение и по качеству не отличается от произношения ударной гласной, ослабляется только её громкость: минулый [миˈнулыj], хлопи [ˈхлопи]. Как под ударением, так и в безударной позиции, и перед мягкими согласными и перед слогами с гласной верхнего подъëма і произносится более узко, приближаясь по артикуляции к і : видно [ˈвидно] — відїти [ˈвід’іті], сидиш [сиˈдиш] — сидїти [сиˈд’іті] (данное явление отражается на письме: видно , відїти ; крик , крічати ). Гласная и полностью перешла в [і] после мягкого согласного ч — чітати [ˈчітаті], перед ч — москвіч , перед мягкой согласной ц’ в суффиксе -іця [іц’а] — служніця [служˈніц’а]), а также перед мягкими согласными в суффиксах -іня [ін’а] — пиловіня [пилоˈвін’а] и -ище [іш’че] — домище [доˈміш’че] (в суффиксе -ище гласный і на письме не отображается). Сужение и в і отмечается также во флексиях глагольных инфитивов -ти : писати [пиˈсаті]. Приведëнные примеры показывают тенденцию в русинском языке к изменению произношения гласной и , которое приближается к произношению і .

Из-за того, что в ряде фонетических позиций фонема и выступает как вариант і , некоторыми исследователями русинского языка ставится вопрос о статусе гласной и как самостоятельной фонемы . Как позиционный аллофон фонемы і гласная и рассматривается, в частности, в статье о пряшевско-русинском языке в издании «Русиньскый язык» 2004 года . К аргументам, поддерживающим статус аллофона, относят помимо прочего отсутствие слов, в которых гласный и был бы представлен в абсолютном начале слова и процессы перехода и > і в заимствованных словах в ряде русинских говоров: сістема , індікація , інштінкт . Между тем, в пользу, того, что и является самостоятельной фонемой, говорит наличие минимальных пар типа пити — піти , пив — пів , била — біла и т. д. В целом, исторические изменения фонемного состава гласных верхнего подъëма в русинском языке показывают процесс возвращения к старому состоянию: і ( и ), ы , у > і , и , ы , у > і ( и ), ы , у .

Гласный е — звук переднего ряда среднего подъëма, нелабиализованный. Наиболее выражено произношение е под ударением в начале слова, в конце слова и между твёрдыми согласными при условии, что в следующем слоге нет гласной верхнего подъëма і и закрытых гласных ô и ê : ера [ˈера], нове [ноˈве], береза [беˈреза]. В позиции перед мягкими согласными, а также перед слогом с гласными і , ô и ê гласная е представлена чуть сдвинутым вперёд суженным аллофоном [ê] средне-верхнего подъёма, который по своей артикуляции сильно приближен к произношению [и]. При этом произношение ê отличается от произношения и тем, что кончик языка при артикуляции [ê] чуть более напряжён. Это различие настолько мало заметно, что по орфоэпическим нормам русинского языка считается, что суженная е произносится так же, как [и]: верьба [ˈвêр’ба], в небі [w ˈнêбі], теперь [тêˈпêр’], день [дêн’] .

Дифтонги ( дифтонґи ) в фонологической системе пряшевско-русинской нормы отсутствуют. Но в ней имеются схожие с дифтонгами сочетания гласных ( споїня ) с согласным в в позиции перед согласным или на конце слова : аў , оў , еў , иў , іў , ыў , уў . Например, праўда , жôўтыj , пиў , віўц’а , дрыў , обуў . Данное явление отмечается помимо прочего в формах имён существительных женского рода творительного падежа, в которых произошло выпадение j во флексии оjу . Изначально это затронуло формы с основой на -а , а в дальнейшем по аналогии распространилось на все типы склонения имён существительных женского рода: женôў , зêмл’ôў . Сочетание аў сравнительно часто встречается в заимствованиях типа Аўстралія , каўчук , аўтономія .

В системе консонантизма пряшевско-русинского языка согласные по способу образования ( подля способу творїня ) разделяют на шумные и сонорные ( сонорны согласны ). К шумным относят взрывные ( выбуховы , експлозівы , замкнуты , оклузівы ), фрикативные ( фрікатівы , щербинны , терты, спіранты ), аффрикаты ( афрікаты , полозаперты , семіоклузівы , полощербинны ). К сонорным относят носовые ( носовы ), дрожащие ( трясучі, вібранты ) и боковые ( боковы ). По месту образования ( подля міста творїня ) различают губные согласные ( ворговы , лабіалы ) — губно-губные ( обойворговы, воргово-ворговы, білабіалны ) и губно-зубные ( воргово-зубны, лабіоденталны ), переднеязычные ( переднёпіднебны , переднёязычны ) ( зубные ( зубны, денталы ), альвеолярные ( ясновы ), зубно-альвеолярные ( зубно-ясновы , алвеоденталны ), пост-альвеолярные ), среднеязычные ( палаталны ), заднеязычные ( заднёпіднебны, мягкопіднебны, веларны ), глоттальные ( гартанковы, ларінґалны ) . В таблице в парах согласных сверху приведены глухие согласные ( глухы согласны ), снизу — звонкие ( дзвінкы согласны ), после обозначения согласных в МФА в круглых скобках приведены обозначения согласных кириллицей , в квадратные скобки заключены некоторые из позиционных вариантов фонем :

Согласно исследованиям В. П. Латты, система консонантизма русинского языка приобрела современный вид после завершения процесса диспалатализации согласных перед этимологическими гласными і и е .

Шумные согласные образуют 12 пар согласных по признаку звонкости — глухости: / б / — / п /, / д / — / т /, / д’ / — / т’ /, / ґ / — / к /, / в / — / ф /, / з / — / с /, / з’ / — / с’ /, / ж / — / ш /, / г / — / х /, / дз / — / ц /, / дз’ / — / ц’ /, / дж’ / — / ч’ /. Восемь сонорных согласных / р /, / р’ /, / л /, / л’ /, / н /, / н’ /, / м /, / й’ / являются непарными звонкими. Звонкость при этом является для них нерелевантным признаком .

По акустическим свойствам выделяют свистящие ( свистячі ) — / с /, / с’ /, / з /, / з’ /, / дз /, / дз’ /, / ц /, / ц’ / и шипящие согласные ( шыплячі ) — / ш /, / ж /, / ч’ /, / дж’ / .

По наличию или отсутствию дополнительной артикуляции —палатализации — при произношении согласных, или по признаку твëрдости — мягкости ( подля твердости і мягкости, непалаталности і палаталности ) выделяются две категории согласных: твëрдые ( тверды, непалаталны ) и мягкие, или палатализованные ( мягкы, палаталны ). Часть из них образует пары: / д / — / д’ /, / т / — / т’ /, / н / — / н’ /, / л / — / л’ /, / с / — / с’ /, / з / — / з’ /, / дз / — / дз’ /, / ц / — / ц’ /, / р / — / р’ /. К непарным мягким относят аффрикаты / дж’ /, / ч’ / и щелевую сонорную согласную / й’ /, у которой палатальная артикуляция является основной. К непарным твёрдым относят губные согласные / б /, / п /, / м /, / в /, / ф /, заднеязычные согласные / г /, / ґ /, / к /, / х / и фрикативные согласные / ж /, / ш / .

Губные согласные в ряде позиций могут выступать как смягчëнные (полумягкие) согласные. Также полумягкими (в небольшом количестве слов) могут быть заднеязычные согласные в позиции перед гласной і < *ě .

Согласные ф и ґ , попавшие в русинский язык вместе с заимствованной лексикой, в настоящее время встроены в русинскую фонологическую структуру как самостоятельные фонемы. Они представлены в таких оппозициях, как фара — вара — пара , кофа — копа ; ґута — гута — кута , ґача — гача — кача .

Сочетание ш’ и ч’ обозначается в одной графемой щ . Также щ может читаться как ш’ : щербатый [ш’ч’ерˈбатыj] и [ш’ерˈбатыj] .

Как и в других славянских языках глухие согласные озвончаются в положении перед звонкими на границе морфем ( невтралізація по дзвінкости , асімілація по дзвінкости/звонкости ): просьба [ˈпроз’ба], платба [ˈпладба]. Перед сонорными согласными озвончения не происходит, за исключением формы глагола 1-го лица множественного числа повелительного наклонения, как и в словацком языке: купме [ˈкубме], носьме [ˈноз’ме]. В позиции конца слова озвончение происходит как перед парным звонким согласным, так и перед сонорным согласным и гласным в начале следующего слова: ніч довга [нідж ˈдôўга], наш замок [наж ˈзамок], наш народ [наж ˈнарот], наш отець [наж ôˈтêц’]. В этих же позициях озвончаются согласные в словацкой системе консонантизма. Кроме того, озвончение происходит на стыке предлога с местоимениями и именами существительными, начинающимися с сонорной согласной или с гласной: к нашому [ґ нашому], к мамі [ґ мамі], з мамов [з мамоў], з обома [з обома]. В последнем случае озвончение предлога с отражается в пряшевско-русинской норме на письме. В словацком языке предлог к перед сонорным согласным и гласным не озвончается: k nej [k ňej], k autu [k aўtu] .

Звонкие согласные оглушаются в положении перед глухими на стыке морфем ( невтралізація по глухости , асімілація по глухости ): грядка [ˈгр’атка]; стежка [ˈстешка]; в абсолютном конце слова перед паузой ( оглушіня согласных ): дуб [дуп], берег [ˈберех] и в конце слова перед начальной глухой согласной следующего слова: запад сонця [ˈзапат ˈсôӈц’а]. Не оглушаются в этих позициях сонорные согласные и губная / в /, которая чередуется с лабиовелярной [ў] после гласной перед согласной и на конце слова: дївка [ˈд’iўка], рівный [ˈріўныj] «ровный», домів [дôˈміў]. Также лабиовелярная [ў] выступает в позиции начала слова перед гласной .

В пряшевско-русинском стандарте отмечается так называемая ассимиляция по мягкости ( невтралізація консонантів тіпу „твердый – мягкый“ ), при которой твëрдый согласный смягчается в позиции перед парным или непарным мягким согласным: гвоздї [ˈгвôз’д’і], дванадцять [дваˈнац’ц’ат’], спалня [спаˈл’н’а], серенча [сêˈрêн’ч’а] «счастье, удача, успех». Кроме того, происходит ассимиляция переднеязычных согласных по месту образования ( асімілація з погляду на місто артікулації , приподоблëваня , невтралізація консонантів ). Согласные / с /, / с’ /, / з /, / з’ /, / т /, / т’ /, / д /, / д’ /, / ц /, / ц’ / уподобляяются согласным / ш /, / ж /, / ч’ /, если находятся в позиции перед ними. Согласные / с /, / с’ /, / з /, / з’ / перед / ш / реализуются как [ш:]: низшый [ˈниш:ыj], розшырити [рош:ыˈриті], нїс шaйты [н’іˈш:ajты], сшыти [ˈш:ыті]; перед / ж / реализуются как [ж:] или [ж]: зжати [ˈж:аті], барз жылавый [барж:ыˈлaвыj]. Согласные / с /, / з / перед / ч’ / реализуются как [ш’ч’]: з черешнї [ш’ч’êˈрêшн’і], счістити [ш’ч’ісˈтитi]. Также отмечаются такие особенности в произношении сочетаний согласных, как -т’с- , -тс’- , -т’с’ > [ц’], [ц’:]: дїтьскый [ˈд’іц’кыј], люблять ся [ˈл’убл’ац’:а]; -тц’- , -дц’- > [ц’], [ц’:]: отця [ˈôц’:а], двадцять [ˈдвац’:ат’]; -тч’- , -дч’ > [ч’:]: молоток – молотча [ˈмолоч’:а], Градчаны [граˈч’:аны]; -ч’ц’- > [ц’:]: млачка – в млачцї [w ˈмлац’:i] и т. д.

Одна из основных суперсегментных единиц ( супрасеґменталны явы ) в пряшевской форме русинского языка, ударение ( акцент, призвук, притиск ), характеризуется как динамическое , ( вольный, різномістный акцент ) и ( погыбливый, движный акцент ). Ударный слог ( акцентованый склад ) не зависит от его позиции по отношению к началу или концу слова, как это наблюдается, например, в соседних с русинским польском и словацком языках. Словесное ударение ( словный акцент ) падает в пряшевско-русинском на первый слог от конца слова или второй от начала ( роˈса , оˈтець , тогˈды , стриˈчі ), на второй слог от конца слова или первый от начала ( ˈмама , ˈдїдо , ˈвода , ˈнести ), на второй слог от конца слова или второй от начала ( коˈлїно , сїˈдати , пиˈсати , проˈсити ), на второй слог от конца слова или третий от начала ( полиˈвати , начіˈнати , бороˈнити ), на первый слог от конца слова или третий от начала ( доброˈта , бороˈна ), на второй слог от конца слова или четвëртый от начала ( порозноˈсити , народеˈнины ), на второй слог от конца слова или пятый от начала ( поперехоˈдити ), на третий слог от конца слова или первый от начала ( на ˈберезї ), на четвёртый слог от конца слова или третий от начала ( переˈскаковати ), на четвёртый слог от конца слова или четвëртый от начала ( попереˈчітовати ) и т. д. При словоизменении ударение в разных словоформах может ставиться на разные морфемы : ˈнога — ноˈгами , ˈштири — о штиˈрëх , ˈзберам — збеˈраме , дваˈнадцять — дванадцяˈтëх . Также ударение может переходить на другие морфемы при словообразовании : пиˈсати — ˈвыписати — выпиˈписовати . Вместе с тем в пряшевско-русинском языке отмечается преобладание в закреплении ударения во всех формах слова за одной морфемой: зе ˈле ный — зе ˈле ного — зе ˈле ному — зе ˈле ным ; ˈпи шу — ˈпи шеш — ˈпи ше — ˈпи шеме — ˈпи шете — ˈпи шуть .

Разноместный характер ударения в пряшевско-русинском позволяет выполнять сонологическую (смыслоразличительную) роль. При этом различатся разные слова, например, муˈка «мукá» — ˈмука «мýка» (от глагола мучiти ся «мучиться»), ˈзамок «замóк» — заˈмок «промок» (инфинитив — замокнути «промокнуть»), на ˈберезї «на холме, склоне» (от имени существительного берег «холм, склон») — на беˈрезї «на берёзе», и разные формы слов, например, жеˈны ( родительный падеж единственного числа ) «жены» — ˈжены ( именительный падеж множественного числа ) «жёны», сеˈла (родительный падеж единственного числа) «села» — ˈсела (именительный падеж множественного числа) «сёла») .

В зависимости от места ударного слога по отношению к краю слова в пряшевско-русинском литературном языке выделяют инициальный акцентный тип ( ініціалный тiп акцента ) с ударением на первом слоге, пенультимативный или парокситонический акцентный тип ( пенултімовый, пароксітонічный тiп акцента ) — с ударением на предпоследнем слоге и окситонический акцентный тип ( оксітонічный тiп акцента ) — с ударением на последнем слоге .

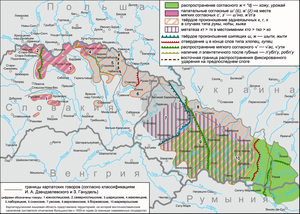

Разноместный подвижный тип словесного ударения, который закреплён в качестве нормы в пряшевско-русинском языке, характерен для восточного карпаторусинского диалектного ареала , для литературного украинского языка и всех его диалектов , а также для всей остальной восточнославянской языковой территории . Этому типу ударения противопоставлен фиксированный ( сталый, фіксный акцент ), всегда падающий на на предпоследний слог ( пароксітон, пенултіма ). Он характерен для западного карпаторусинского диалектного ареала (испытавшего значительное западнославянское влияние), для восточнословацкого диалекта (исключая сотацкие и ужские говоры) и для польского языка . В частности, фиксированное ударение принято за норму в лемковском литературном языке и в южнорусинском языке . В Восточной Словакии имеются русинские говоры как с разноместным ударением (в восточной части русинского ареала) — пеˈчі «печь» — пеˈчу «пеку» — печеˈме «печём»; ˈстрїляти «стрелять» — стрїˈла «стрела» — ˈвыстрїлити «выстрелить», так и с фиксированным ударением (в западной части русинского ареала) — ˈпечі — ˈпечу — пеˈчеме ; стрїˈляти — ˈстрїла — выстрїˈлити . Разноместное ударение преобладает кроме того в говорах (на которых базируется пряшевская литературная норма), представляющих собой переходную зону между восточной и западной частями русинско-словацкого ареала (с преобладанием языковых черт восточной локализации). Эти же говоры являются переходными между и , а также между западной (или лемковской) и восточной (или среднезакарпатской) частями всего карпаторусинского языкового ареала .

Логическое ударение ( лоґічный, змысловый притиск, акцент ), целью которого является просодическое выделение того или иного слова в предложении, наиболее значимого для выражения сути высказывания, реализуется в речи при помощи интонационных средств . Слово, на котрое падает логическое ударение является при этом интонационной вершиной фразы, оно отличается большей выразительностью (более сильным ударением) в сравнении с нейтральным произнесением остальных слов во фразе. Перенос логического ударения (выделения по степени важности) с одного слова на другое в одном и том же предложении изменяет цель высказывания :

Интонационные конструкции ( інтонація ) в пряшевско-русинской норме оформляются главным образом при помощи изменения тона. Нисходящее движение тона ( падаюча інтонація ) характерно для повествовательных и для некоторых вопросительных и побудительных высказываний: Довго єсь мі не писав . Коли напишеш? Ідьте уж одты! Восходящее движение тона ( наростаюча інтонація ) используется при оформлении вопросительной интонации: Сестра уж припутовала ? Изменение тона с восходящего на нисходящее ( наростаючо-падаюча інтонація ) отмечается в высказываниях вопроса и пожелания: Сестра уж припутовала домів? Лем жебы ся нам тото подарило! Монотонная интонация ( монотонна інтонація ) характерна для незавершëнных повествовательных высказываний: Сестра уж припутовала з Анґлії домів... і принесла нам дарункы .

Словоформа ( словоформа ) в пряшевской языковой норме состоит из одного ( ряд , гнедь , нїт ) или двух и более морфов ( морф ) ( стол-ярь , дїть-ск-ый , писа-тель-к-а ). Морфы представляют собой конкретно реализуемые в речи морфемы ( морфема ). Так, например, морфема стіл представлена четырьмя разными морфами с одинаковым фонемным составом, называемыми алломорфами ( аломорф, варіант морфа ): стіл ( стіл-ø ), стіл’ ( стіл’-цї ), стол ( стол-ик ), стол’ ( стол’-ар’ ). Морфема может быть представлена и одним морфом, например, морфема вы в словах типа вы-летїти . Алломорфы характеризуются сходством значения и формальной близостью. При этом алломорфы могут различаться по фонемному составу ( нос -и-ти — нош -у — вы- наш -ам ) или представлять собой часть другого алломорфа ( вы-сып- ова -ти — вы-сып- а -ти , сон — сн -а ). Схожие по значению алломорфы в ряде случаев могут сильно отличаться по форме. К таким морфам, называемым супплетивными, относят, например, іду / йду — іш -ов / йш -ов , куп- ова -ти — куп- у -ю , чоловік — люде , мы — нас . Кроме этого, морф может быть нулевым, в частности, нулевой суффикс в слове кум-а , но учітель-к-а , или нулевая флексия в слове стїн-ø , но стїн-ы . Существуют позиции, в которых те или иные алломорфы не могут выступать. Например, глагольный морф гра не может находиться перед гласной, а морф граj — перед согласной: гра- т и , граj- у ть . Наличие того или иного алломорфа также может быть обусловлено окружением соседних морфов. Так, в словах за-мороз- и -ти и за-морож- ова -ти наличие морфов мороз или морож обусловлено тем, какие за ними следуют морфы — и или ова . Варианты морфемы ( варіант морфемы ) могут заменять друг друга полностью или частично вне зависимости от позиции и морфемного окружения, как например морфы -ах / -ох , -ам / -ім , -ыми / -ыма , встречающиеся в окончаниях имён существительных. Алломорфы могут быть представлены как в формах одного слова, так и в словах с разными корнями: с-хвал- ëва -ти , крал- ëва -ти . Морфемы разделяют на свободные и связанные. К свободным относят те морфемы, которые имеют хотя бы один морф, совпадающий с основой слова. Например, морфема рук / руч имеет морф рук , совпадающий с основой в слове рук-а , при этом морф руч выступает только перед аффиксальными морфами: руч-к-а , руч-н-ый и т. д. Морфемы, не имеющие ни одного свободного морфа, называют связанными .

Различают корневые морфы ( корїнёвы морфы ) и аффиксальные морфы ( афіксалны морфы ): морф нес в глагольной форме нес-у является корневым, а морф у — аффиксальным. Среди аффиксальных морфов выделяют префиксальные ( префіксалны ) — про -довж-ы-ти (перед корневым морфом), суффиксальные ( суфіксалны ) — вчера- шн -ій (после корневого и перед флективным морфом), интерфиксальные ( інтерфіксалны ) — камін- о -лом (между корневыми морфами), постфиксальные ( постфіксалны ) — хто- небудь и флективные ( флектівны ) — дав-и- ти . Корневой морф, являющийся лексическим ядром слова, обязателен для каждой словоформы, он может полностью совпадать с основой слова. Аффиксальный морф, выполняющий словообразовательную или формообразующую функцию, может отсутствовать в словоформе, он представляет в основе только ту или иную её часть всегда наряду с корневым морфом. Флективные морфы, присоединяемые к основе и выражающие изменение рода, числа, падежа и лица, всегда находятся в конце словоформы (исключая случаи, когда за ними следует постфиксальный морф). Минимальный вид корневого морфа в знаменательных частях речи представляет собой структуры CVC и CV: вод -іц-я , жен -а , пиш -у , жа -ти . Первый согласный может отсутствовать: ух -о , їс -ти «есть». Также может отсутствовать вокальный элемент между двумя согласными: сн -а , жн -у-ть . Префиксальные и постфиксальные минимальные морфы имеют вид C и CV ( з -роб-и-ти , за -граніч-н-ый , як-ый- сь ). Суффиксальные минимальные морфы имеют вид C, VC и CV с возможным отсутствием согласного ( служ- б -а , розум- н -ый , лист- ок , глух- ну -ти , хвал- и -ти ). Консонантный элемент может представлять собой сочетание согласных: пра вд -а , пр е-до бр -і , тон-о ньк -ый . В неминимальном виде морфы расширяются с помощью повторения минимальных структур: голов -а , пере -нест-и , прац- овит -ый . Морфы окончаний имеют вид V, VC, VCV: пс- ы , пс- ів , пс- ами . Свободными морфами могут быть только корневые. Аффиксальные морфы могут быть только связанными .

К фузионным явлениям морфонологии ( морфонолоґія ), выступающим на стыке морфем (в основном корневых и суффиксальных), относят наращение и усечение , при котором происходит преобразование основ при словобразовании и словоизменении. Например, наращение основ: чіта-ти — чіта [j-у] ть , співа-ти — співа [j-у] ть , мат-и — мат-ер-и , дв-а — дво [j-а] к-ый , и усечение основ: біга-ти — біг , плака-ти — плач , русиньск-ый — русин-изм , роби-ти — роб-от-а , плава-ти «плавать» — плав-ба «плавание», высок-ый — выс-от-а , низк-ый — ниж-ин-а , студент — студ-енк-а . В процессе словообразования или словоизменения морфонологические явления могут сопровождать друг друга, например, усечение глагольных основ, сопровождаемое альтернацией гласных ø ~ е , ø ~ о : бра-ти — бер-у , зва-ти — зов-у .

На стыке морфем в пряшевско-русинской норме широко представлены морфонологические чередования ( алтернація ) фонем. К вокалическим чередованиям относят следующие альтернации :

Гласные / о / и / е / не чередуются с / i / в закрытых слогах в словах иноязычного происхождения ( атом , готел , модел ); в словах с сочетанием -ор- , -ер- между согласными ( торговати , вовк , верьх , першый ); в словах с полногласными сочетаниями -оро- , -оло- , -ере- , -еле- ( мороз , голос , берег , шелест , исключая случаи типа поріг — порога , стеріг — стеречі ), в том числе в формах родительного падежа в отличие от украинского ( борода — бород при укр. борід , береза — берез при укр. беріз ); в формах имëн существительных женского рода родительного падежа множественного числа с гласной о ( вода — вод , підкова — підков ); в формах имëн существительных среднего рода родительного падежа множественного числа с гласной е ( село — сел , веретено — веретен ); в словах с гласной е в суффиксе -тель ( учітель ); в словах с о , е < ъ , ь ( сон , вітор , пес , день ); в словах, заканчивающихся на -вод , -ход , -воз , -нос , -об , -ор ( водовод , переход , завоз , перенос , хвороба — од хвороб , выбор при украинском перехід , выбір и т. п.); в словах научного и публицистического стиля ( народ , словник ); в именах существительных женского рода на -ость ( радость при украинском радість ); в окончаниях глагольных форм 2-го лица настоящего времени на -еш ( пишеш ) и в основах глагольных форм повелительного наклонения ( выносити — вынось ); в именах собственных ( Федор — Федора , Прокоп — Прокопа при украинском Федір , Прокіп ); в словах, в которых о и е находятся в позиции после шипящих ж , ч , ш , щ , дж и после й ( жовтый , женити , пчола , честь , шестый , боёвый [боjовыj]); в словах с суффиксами -очок , -енко , -езный , -енькый ( молоточок , полотенко , велічезный , маленькый ); в словах с гласной е , сохранившейся со времён древнерусского языка ( червеный , чекати , щедрый и т. д.) .

К числу морфонологических чередований согласных фонем относят чередования коррелятивных пар по твëрдости — мягкости :

Чередования коррелятивных пар могут отмечаться в числе прочего в диминутивах: осе [л] — ос [л’] а ; перед і < *ĕ : гра [д] — на гра [д’і], кі [л] — на ко [л’і], міс [т] о — в міс [т’і], со [н] — во с [н’і]; в формах дательного падежа: пер [л] а — пер [л’і], же [н] а — же [н’і]; в формах притяжательных прилагательных: когу [т] — когу [т’а] чій , пе [с] ~ пе [с’і] й ; в формах относительных прилагательных: дрі [т] — дро [т’а] ный , гли [н] а — гли [н’а] ный ; перед суффиксом глагола: вали [т] и — ва [л’а] ти , моло [т] и — ме [л’у], бі [л] ый — бі [л’і] ти , мі [н] ити — мі [н’а] ти .

К числу чередований некоррелятивных пар согласных в основном относят чередования перед словообразовательными и основообразующими морфемами :

Также возможны чередования гласных с согласными, отмечаемые в ряде глагольных форм :

Фонологическая система пряшевско-русинской литературной нормы описана в Грамматике русинского языка В. Ябура, А. Плишковой и К. Копоровой (переиздана в 2015 году), в комплексном обзоре русинского языка 2019 года тех же авторов, в учебнике «Сучасный русиньскый списовный язык» 2009 года В. Ябура и А. Плишковой, в учебнике «Фонетiка, фонолоґія і акцентолоґія русиньского языка» К. Копоровой 2015 года, а также в издании «Русиньскый язык» 2004 года под редакцией П. Р. Магочи (авторы — В. Ябур и А. Плишкова). Во многом эти описания опираются на исследования фонологических систем русинских (украинских — в терминологии автора) говоров Словакии .

Изучения русинской акцентологии касались в своих исследованиях норвежский лингвист О. Брок , чехословацкие лингвисты галицкого (украинского) происхождения И. Г. Верхратский , Г. Ю. Геровский , И. А. Панкевич , словацкий лингвист русинского (украинского) происхождения и другие. В частности, акцентная система словацко-русинских говоров описана в работе В. П. Латты «Система наголосу українських говірок Східної Словаччини» (1979—1981) .