Interested Article - Ертаул

- 2020-09-29

- 1

Ертау́л , Яртаул — название временного формирования (лёгкого войска , полка ) для похода и боя (в военное время ), в войске ( вооружённых силах ) Руси .

Выдвигался вперёд по движению войска в походе, с целью ограждения основных сил от разведки противника или его внезапного нападения, как передовая или головная охрана войск в XVI и, частично, в XVII веках .

По современной военной терминологии ертаул — головная походная застава , разновидность временного формирования походного охранения .

В вооружённых силах России, до Петра Первого также именовался как передовой отряд , переды, разведочный (разведывательный) отряд, сторожевой отряд, охранный отряд, яртаульный полк (передовой или разъездной) .

Ертаул был шестым полком в Русском войске во время совершения марша , выдвигался вперед войска для разведочных разъездов и охранения. В бою действовал по указанию своего воеводы. Имел свой стяг ( знамя ).

Численность личного состава ертаула была различна и зависела от поставленной задачи государем.

Командовал ертаулом стольник назначенный воеводою — ертаульный воевода .

Он был самостоятельным начальником, участвовал в военных советах , непосредственно сносился (общался) с разрядным приказом и имел право писать государю. При ертаульном воеводе состояли дьяки для переписки и ведения денежных расчётов, так называемые съезжие избы с судьями , дьяками, подьячими для производства суда и расправы в полку.

В ертаульном полку — стольники и воеводы князь Амурзин сын Черкасской, да стольник князь Петр княж Семенов сын Прозоровский .

— ДПС V 370

Ертаул сформировывался не всегда, а по мере надобности, или, возможно, по наличию личного состава поместной конницы . Его функции (как и наоборот) мог выполнять передовой полк рати, поэтому в некоторых источниках он и определяется как передовой полк .

История

И, зря на туск, на блеск червонца ,

По солнцу иль противу солнца

Свой учреждаешь ертаул

И тайный ставишь караул .

Впервые ертаул упоминается с начала XVI века . Введён в Рати (Русском войске) во время военной реформы Ивана IV (Иоанна IV) . Собирался на время похода Русской рати, но мог и отсутствовать в , так в военной энциклопедии, 1911 — 1914 годов, указано что в Ливонском походе 1577 года его не было.

В Поместном войске (поместной дворянской коннице) временное формирование , передовая часть войска, отряд лёгкой конницы , яртоульный полк, также именовался как — ертоул , яртаул , яртаулы .

Термин произошёл от тюркского слова йорт аул — передовой полк. Передовой полк ( отряд ) имел важное значение в походе и в бою , и был предназначен для разведки (изучения) местности и действий противника.

А как Государев поход бывает, тогды тех пять полков, да Государев полк великой избранных людей, где Государь сам идет. А прикажет полк держать ближнему своему боярину или двум, да с ним с Государем дела болшие и полковые.

А Яртаул идет перед всеми полками вперед, изо всех (полков) сотни посылают.

А за Ертаулом идет Передовой полк.

А за Передовым полком идет Правые руки полк.

А за тем сам Государь в своем полку идет.

А за Государем полк Болшой.

Да потом Левые руки полк и Сторожевой полк.

А покрыленя по обе стороны ото всех полков.— Из записки о Царском дворе , составленной для королевича Владислава Жигимонтовича , избранного на трон в 1610 году .

В случае похода войск, добавлялся Ертаул (разведывательный отряд). Он сформировывался либо из нескольких конных сотен, либо из лучших отборных ратников , отобранных из разных сотен, а иногда из личной охраны воеводы . Ертаул (ертоульный полк) шёл в походе впереди всей рати и выполнял разведывательные, сторожевые функции, и обычно первым вступал в бой , на него возлагались самые ответственные задачи, поэтому требовалась высокая скорость реакции и высокая боевая способность . Иногда ертаул совершал отход (ложное бегство), приводя преследующего его противника в засаду. В случае победы, как правило, именно ертаул совершал преследование разбитого противника и его разгром.

Очень хорошо действовал ертаул под Валком , а также под Мяделем , численностью личного состава около 1 000 всадников.

В источниках конца XVI века сообщают об украинской службе московских служилых людей : «А украинским воеводам всем во всех украинских городех государь велел стоять по своим местом по прежней росписи и в сход им быть по прежней росписи по полком; а как будет приход воинских людей на государевы украины, и государь велел быти в передовом в украинском полку » .

Термин ещё существовал в период начала борьбы Петра I со шведами за русские земли, а позже в связи с совершенствованием русского военного дела , в период Петровских реформ в Русской армии , термин ертаул был заменён на западный манер — передовой стражей — авангардом . А во время Шведской войны Пётр I применил корволант — летучий корпус . В своём труде «Заря Полтавской победы — битва при Лесной» В. Артамонов считает, что корволант продолжает старую русско-тюркскую традицию создания летучего отряда — «ертаула» , в который набирались всадники, отличавшиеся особой храбростью, военным умением и решительностью, и который не имел обоза .

Состав

Ертаул (ертаульный полк) состоял из:

- съезжой избы (управления)

- нескольких сотен лёгкой конницы (в зависимости от потребностей похода)

- огнестрельного наряда ( ертаульные пушки — малокалиберная артиллерия )

Известны численности царского большого полка (походных ратей ) по данным разрядных росписей , проанализированных историком О. А. Курбатовым.

|

Год

разряда |

Наименование полков Русской походной рати |

Общая численность

личного состава |

||||

| Большой | Правой руки | Передовой | Сторожевой | Левой руки | ||

| 1558 | 15 сотен | 10 сотен | 8 сотен | 8 сотен | 6 сотен | 47 сотен |

| 1572 | 2 905 | 2 240 | 2 040 | 1 713 | 1 351 | 10 249 |

| 1604 | 4 097 | 2 888 | 2 521 | 2 015 | 1 600 | 13 121 |

Известные командиры

- П. И. Шуйский (Казанский поход, 1547 год )

- (Шведский поход, 1549 год )

- П. В. Шереметев ( Польский поход 1654 год , Шведский поход 1656 год )

- В. Ю. Голицын ( Шведский поход , 1572 год )

Этимология

Ертау́л ( др.-рус. єртулъ , єртоулъ ) — название разведывательных отрядов (полков) происходит от чагат. jortağul , что значит «конный отряд, посылаемый для угона скота и вообще для добычи и для грабежа » .

См. также

Примечания

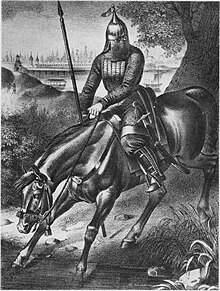

- Илл. 93. Русский всадник // Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению : / Под ред. А. В. Висковатова . — Т. 1.

- Илл. 92. Ратники в тегиляях и шапках железных // Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению : / Под ред. А. В. Висковатова . — Т. 1.

- ↑ // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- ↑ = Russisches etymologisches Wörterbuch : в 4 т. / авт.-сост. М. Фасмер ; пер. с нем. и доп. чл.‑кор. АН СССР О. Н. Трубачёва , под ред. и с предисл. проф. Б. А. Ларина [т. I]. — Изд. 2-е, стер. — М. : Прогресс , 1986—1987.

- // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль . — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа , 1880—1882.

- ↑ В. И. Даль, Толковый словарь, 1863 — 1866 годов

- Военная энциклопедия, 1911 — 1914 годов

- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- Артамонов В. А. от 28 декабря 2013 на Wayback Machine .

Литература

- Бѣляевъ, Русское войско, М. , 1846;

- Плотто, Объ устройствѣ русской арміи

- В. И. Даль, Толковый словарь, 1863 — 1866 годов.

- // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона . — 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. — Т. 1—2. — СПб. , 1907—1909.

- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- Военная энциклопедия, 1911 — 1914 годов, СПб.

- А. В. Чернов, Вооруженные силы Русского Государства в XV—XVII вв. (с образования централизованного государства до реформ при Петре I), 1954.

- А. А. Зимин, «К истории военных реформ 50-х годов XVI в.» // Исторические записки. М., 1956. Т. 55.

- Большая советская энциклопедия (БСЭ) в 30 тт., 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия , 1969 — 1978 .

- А — Бюро военных комиссаров / [под общ. ред. А. А. Гречко ]. — М. : Военное изд-во М-ва обороны СССР , 1976. — 637 с. — ( Советская военная энциклопедия : [в 8 т.] ; 1976—1980, т. 1). ;

- Военный энциклопедический словарь (ВЭС), М. : Воениздат , 1984 . — 863 с. с ил., 30 л. (ил.);

- О. А. Курбатов, Отклик на статью А. Н. Лобина. // Петербургские славянские и балканские исследования. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2009. № 1—2 (5/6). С. 104—119

- О. А. Курбатов, Очерки развития тактики русской конницы «сотенной службы» с середины XVI в. до середины XVII в., 2008. // Военная археология. Сборник материалов Проблемного Совета «Военная археология» при Государственном Историческом музее. Выпуск 2. М., 2012.

Ссылки

- 2020-09-29

- 1