Interested Article - Рождественский рассказ

- 2021-03-02

- 1

Рожде́ственский или святочный расска́з — литературный жанр , относящийся к категории и характеризующийся определённой спецификой в сравнении с традиционным жанром рассказа.

Истоки и основные черты

От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера — от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец — чтобы он оканчивался непременно весело… Святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время и нравы.

Традиция рождественского рассказа, как и всей в целом, берёт своё начало в средневековых мистериях , тематика и стилистика которых была строго обусловлена сферой их бытования — карнавальным религиозным представлением. Из мистерии в рождественский рассказ перешла трёхуровневая организация пространства (ад — земля — рай) и общая атмосфера чудесного изменения мира или героя, проходящего в фабуле рассказа все три ступени мироздания. Традиционный рождественский рассказ имеет светлый и радостный финал, в котором добро неизменно торжествует. Герои произведения оказываются в состоянии духовного или материального кризиса, для разрешения которого требуется чудо. Чудо реализуется здесь не только как вмешательство высших сил, но и как счастливая случайность, удачное совпадение, которые в парадигме значений календарной прозы тоже видятся как знак свыше. Часто в структуру календарного рассказа входит элемент фантастики, но в более поздней традиции, ориентированной на реалистическую литературу, важное место занимает социальная тематика.

В западной литературе

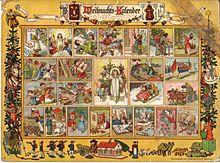

Во второй половине XIX века жанр пользовался огромной популярностью. Издавались новогодние альманахи, подобранные из произведений соответствующей тематики, что вскоре способствовало отнесению жанра рождественского рассказа в область беллетристики . Угасание интереса к жанру происходило постепенно, началом спада можно считать 1910-е гг.

Основателем жанра рождественского рассказа в масштабах всемирной литературы принято считать Чарльза Диккенса , который в 1843 году опубликовал « Рождественскую песнь в прозе » о старом мрачном скряге Эбинейзере Скрудже (тот любит только свои деньги и не понимает радости людей, празднующих Рождество , но меняет свои взгляды после встреч с духами ) . В последовавших произведениях 1840-х годов («The Chimes» (1844), «The Cricket on the Hearth (1845), «The Battle of Life» (1846), «The Haunted Man» (1848)). В 1850-х годах Диккенс продолжил писать рождественские рассказы (часто в соавторстве с Уилки Коллинзом , публикуя их в своих журналах Household Words (с англ. — «Домашнее чтение») и (с англ. — «Круглый год»). Именно Диккенс связал рождественскую и социальную тематики , задал основные постулаты «рождественской философии»: ценность человеческой души, тема памяти и забвения, любовь к «человеку во грехе», тема детства. Традиция Диккенса была воспринята как европейской, так и русской литературой и получила дальнейшее развитие.

Сложившаяся со временем и ставшая традиционной схема рождественского рассказа предполагает нравственное преображение героя, которое должно происходить в три этапа (отражая три ступени мироздания); соответственно, и хронотоп такого рассказа обычно также имеет трёхуровневую организацию .

Ярким образцом жанра в европейской литературе принято считать трогательную « Девочку со спичками » Ханса Кристиана Андерсена .

Истоки русского святочного рассказа

Празднуемые с 25 (а иногда и с 6 декабря, Николы Зимнего ) декабря по 6 января (по старому стилю ), вместе с Рождеством , Крещением , а начиная с Петра I и Новым годом , святки — фактически, главный из традиционных календарных праздников России, и, соответственно, именно святочный (рождественский) рассказ стал наиболее многочисленным и разнообразным жанром календарного текста. Этот праздник объединил в себе изначально языческую Коляду , христианские рождество и крещение и светский новый год: все эти традиции тесно переплелись, создав весьма многослойную святочную семантику соответствующих литературных и фольклорных произведений. В частности, время святок (особенно это касается второй их половины, часто называемой «страшной» неделей, в отличие от первой — «святой») считалось в народе временем разгула бесов и прочей нечисти , что приводит к появлению святочных страшных историй. Другой устойчивый мотив — святочные гадания , которые, с одной стороны, связаны с комплексом представлений о судьбе, и, зачастую, мотивом надежды на лучшее, а с другой, считались греховным и опасным занятием. Поэтому фольклорные святочные истории нередко носили инструктивный характер, говорили о том, как надо, а как нельзя себя вести человеку, если он сталкивается во время святок с инфернальными силами . При этом празднование святок носило карнавальный характер, где безудержное веселие, призванное, по принципу «как год встретишь, так его и проведёшь», воздействовать на будущее, сочеталось с ритуальным переодеванием (см. ряженые ). Святочные игрища молодёжи были во многом направлены на выбор женихов и невест, тот же матримониальный характер носили и девичьи гадания .

Самым ранним произведением русской литературы, сюжет которого тесно связан со святками и опирается на карнавальную природу этого праздника, считается плутовская новелла « » . Повесть зафиксирована в письменном виде, вероятно, во времена Петра I. Бедный дворянин Фрол Скобеев (в одной из версий Скомрахов, что является явной отсылкой к скоморохам ), переодевшись в женское платье, проникает на девичью святочную вечеринку, где (в ходе игровой, «потешной» свадьбы) соблазняет дочь стольника , на которой « » женится. В конце XVIII века переработанный вариант этой повести, до того распространявшейся исключительно рукописным способом, вошёл в сборник « » Ивана Новикова под названием «Новгородских девушек святочный вечер, сыгранный в Москве свадебным». Иногда к святочным относят и повесть Карамзина « Наталья, боярская дочь », в которой сын опального боярина женится увозом на дочери царского любимца, и заканчивающийся тем, что царь прощает и приближает к себе пойманного жениха-похитителя, но при некотором сюжетном сходстве с «Фролом» и более поздними образчиками жанра, здесь явная связь со святками отсутствует .

Произведение, озаглавленное «Святочные рассказы» впервые появилось в русской печати в декабре 1826 года в журнале « Московский телеграф ». Его написал издатель журнала Николай Полевой . «Святочные рассказы» Полевого воспроизводили русскую традицию, уже начавшую забываться в городах, когда старики в вечер святок рассказывали истории ( былички и бывальщины ), так или иначе связанные с этим праздником. Периодическая печать , в частности литературные журналы , по своей природе связанные с календарём , частично взяли на себя ту роль, которую играла устная в русском фольклоре .

Место для календарной словесности нашлось на страницах далеко не всех журналов. Журналы, чья идеология тяготела к линейному, а не цикличному восприятию времени , направленные на будущие перемены, а не на сохранение традиции, куда большее внимание уделяли новостям и новинкам. При этом водораздел здесь никак не оказывается связанным с западнической или славянофильской направленностью издания. Календарный цикл, как правило, игнорируют « толстые журналы », издаваемые и теми, и другими (хотя для славянофилов календарная словесность чуть ближе), обращаются же к нему массовые журналы «для народа», каким, в частности, и был «Московский телеграф» Полевого. Расцвет жанра святочного рассказа в России на рубеже XIX-XX веков связан с ростом уровня грамотности и числа подобных изданий .

В классической русской литературе

Традицию устного календарного рассказа воспроизвёл Гоголь во многих из « Вечеров на хуторе близ Диканьки . Святкам в нём посвящена « Ночь перед рождеством ». Эта повесть наполнена множеством достоверных, красочно описанных этнографических деталей народного праздника. Вмешательство нечистой силы здесь начинается с похищения чёртом звёзд и месяца: к наступившей в мире темноте добавляется метель , усугубляя хаос. С этого момента в повести начинают происходить фантастические события. Однако если в устных быличках вмешательство инфернальных сил часто кончается для героя плачевно (в лучшем случае он отделывается испугом), здесь кузнец (то есть носитель «мистической» профессии) и художник Вакула одерживает над чёртом победу. В течение XIX века эта повесть Гоголя приобрела в России репутацию классического, образцового святочного рассказа .

Была в России воспринята и частично переосмыслена и традиция Диккенса , благодаря которой в русский святочный рассказ уверенно входит тема собственно Рождества, лишь обозначенная, в связи с победой добра над злом, у Гоголя, и, как правило, отсутствовавшая у его современников . Если у английского писателя непременным финалом была победа света над мраком, добра над злом, нравственное перерождение героев, то в отечественной литературе нередки трагические финалы. Специфика диккенсовской традиции требовала счастливого, пусть даже и не закономерного и неправдоподобного финала, утверждающего торжество добра и справедливости, напоминающего о евангельском чуде и создающего рождественскую чудесную атмосферу.

Практически в любом рождественском рассказе происходит чудо и перерождение героя, однако в русской литературе жанр приобрёл более реалистичные черты. Русские писатели обычно отказываются от волшебства, сохраняя темы детства, любви, прощения, социальную тематику . Евангельские мотивы и основная жанровая специфика рождественского рассказа здесь сочетаются с усиленной социальной составляющей. Среди наиболее значительных произведений русских писателей, написанных в жанре рождественского рассказа, — « Мальчик у Христа на ёлке » Ф. М. Достоевского , цикл святочных рассказов Н. С. Лескова , рождественские рассказы А. П. Чехова (как, например, « Детвора », « Мальчики »).

В современной русской литературе

В советской литературе святочный рассказ теряет связь со ставшими «религиозными предрассудками» святками и Рождеством и превращается в рассказ новогодний. Одним из первых советских новогодних текстов стала « » — отрывок из очерка Бонч-Бруевича « » 1930 года, получивший известность в качестве самостоятельного рассказа для детей. Здесь Ленин, приехавший в 1919 году на детскую ёлку, выступает в роли традиционного Деда Мороза (см. также Лениниана ). Традиционные темы святочного рассказа, такие как счастье , детство и ценность семьи , поднимает написанный в предвоенные годы рассказ Гайдара « Чук и Гек ». Хотя он и не содержит явного фантастического элемента, его отличает особая, сказочная атмосфера, сближающая его с традиционными рождественскими историями .

Однако само словосочетание святочный (или рождественский ) рассказ в советской печати употреблялось исключительно в ироническом смысле, для обозначения чего-то очень сентиментального и/или далёкого от реальной жизни. Классические произведения рождественской тематики, такие как рассказ Чехова « Ванька » стали относить к детской литературе , литературоведы подчёркивали их социальную составляющую. Возрождение традиций жанра начинается в конце 1980-х годов, в печати начинают появляться как перепечатки святочных рассказов XIX и начала XX века, так и новые произведения с подзаголовком «святочный рассказ», издаются сборники таких рассказов .

Как пример современного рождественского текста может быть рассмотрен один из самых известных рассказов Людмилы Петрушевской « », в котором героиня, брошенная женихом и решившаяся на самоубийство , попадает в странное междумирье , где получает последний шанс изменить своё роковое решение. Хотя рассказ допускает и иное прочтение: в диапазоне жанров от баллады до детской страшилки , в нём достаточно заметна перекличка с «Девочкой со спичками» Андерсена, начиная с того факта, что и там, и там, имя героини остаётся не названным, и кончая коробком с несколькими спичками, ключевой для сюжета деталью, символизирующими спасение. Отсутствие явного хронологического указания на рождество (или, в осовремененном варианте, новый год) в «Чёрном пальто» (здесь говорится просто о зиме) достаточно характерно для современной рождественской прозы, нередко избегающей подобной конкретизации. При этом у Петрушевской есть все остальные характерные черты жанра: чудо, моральный урок, счастливый конец и нравственное перерождение героини, а также рассказчик, как самостоятельная инстанция . В рассказе «Мальчик Новый год» , имеющем подзаголовок «нынешняя сказка» Людмила Петрушевская обратилась к жанру рождественского рассказа явным образом. Здесь её герои, « маленькие люди » своим неравнодушием сами совершают маленькое чудо, не дав случиться беде .

Страшные рассказы

Особую группу святочных рассказов в дореволюционной литературе составляли «страшные», или «крещенские рассказы», представляющие разновидность готической литературы ужасов . Истоки этого вида рассказа лежат в связанных с нечистью святочных поверьях и отражающих их быличках . В качестве раннего примера такого рода литературы можно назвать балладу В. А. Жуковского « Светлана » , сон Татьяны в пушкинском романе « Евгений Онегин ». В своих ранних рассказах Чехов юмористически обыгрывал условности этого жанра (« », « »). К более серьёзным образцам жанра относятся « Чёртик » и « Жертва » А. М. Ремизова .

Комментарии

- Полное название: «История о новгородском дворянине Фроле Скобееве и о стольничьей дочери Нардина—Нащокина Аннушке»

- Какие либо биографические подробности, включая точные годы жизни или отчество об этом писателе не сохранились

- В России, в отличие от Англии и западного мира, и, в некоторой степени, Украины , рождество до середины XIX века было чисто церковным праздником, почти не влиявшим на светские традиции

Примечания

- ↑ Шигарова Ю. В. // Аргументы и факты — СтоЛичность . — 2013. — № 19 (49) за 18 декабря . — С. 4 . 4 января 2016 года. (Дата обращения: 9 января 2016)

- ↑ , Гл. 4. Святочный рассказ середины XIX века. 2. «Christmas Stories» Чарльза Диккенса и русский рождественский рассказ), с. 142-147.

- Макаревич О. В. // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. — 2013. — Т. 1, № 4 . — С. 13—23 . 28 января 2016 года.

- , Проблема календарной словесности, с. 10.

- ↑ , Гл. 1 Устные истории и литературный святочный рассказ, с. 26-29.

- Рак В. Д. // / Кочеткова Н. Д.. — СПб. : Наука , 2002. — С. 122-154. — ISBN 5-02-028528-5 . 8 апреля 2016 года.

- , Гл. 2 Святочная словесность XVIII века. 2. «Повесть о Фроле Скобееве», с. 56-64.

- , Проблема календарной словесности, с. 6-15.

- , Проблема календарной словесности, с. 15-17.

- , Гл. 3. Святочная словесность первой трети XIX века. 4. “Святочная” фантастика 1820—1830-х годов (Н.А.Полевой, Н.И.Билевич, Н.В.Гоголь), с. 115-117.

- , Гл. 4. Святочный рассказ середины XIX века. 2. «Christmas Stories» Чарльза Диккенса и русский рождественский рассказ), с. 143, 145.

- Опыт филолого-исторического и методического комментария рассказа А. П. Гайдара «Чук и Гек» // Начальная школа. — 2007. — № . — С. 47-52 .

- , Судьба святочного рассказа в XX веке. Итоги и перспективы, с. 251.

- , Судьба святочного рассказа в XX веке. Итоги и перспективы, с. 251-253.

- Козина Т. Н. // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. — 2012. — № 2 (22) . — С. 84-90 . 7 января 2017 года.

- Даниленко Ю. Ю. // Проблемы исторической поэтики. — 2014. — № 12 . — С. 587-597 . 7 января 2017 года.

- Петрушевская Л. С. // Коммерсантъ . — 2007. — 20 декабря. 8 января 2017 года.

- Козина Т. Н. // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского . — 2012. — № 27 . — С. 292-295 . 7 января 2017 года.

- , Гл. 3. Святочная словесность первой трети XIX века. 1. Баллада В. А. Жуковского «Светлана» в общественном и литературном обиходе, с. 84-98.

Литература

- Душечкина Е. В. Русский святочный рассказ: становление жанра. — СПбГУ , 1995. — 256 с. — ISBN 5-87403-049-2 .

- . Детская литература: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — М. : , 2002. — 176 с. — ISBN 5-691-00697-5 .

- Николаева С. Ю. . Пасхальный текст в русской литературе XIX века. — М. : Литера, 2004. — 360 с. — ISBN 5-98091-013-1 .

Ссылки

- Душечкина Е. В. // Искусство. — Первое сентября, 2007. — № 23 .

- Шигарова Ю. В. // Аргументы и факты — СтоЛичность . — 2013. — № 19 (49) за 18 декабря . — С. 4 .

- 2021-03-02

- 1