Interested Article - Житие

- 2021-11-07

- 1

Житие́ ( греч. βίος , лат. vita ) — жанр церковной литературы, в котором описывается жизнь и деяния святых . Житие создавалось после смерти святого, но не всегда после формальной канонизации. Для жития характерны строгие содержательные и структурные ограничения ( канон , литературный этикет ), сильно отличающие его от светских биографий. Изучением жития занимается агиография .

По словам Константина Ковалёва-Случевского : «Житие святого, как правило, напрямую не связано с историческими фактами. Во многих житиях не указаны даже годы жизни, конкретные города, посёлки или деревни, где происходили те или иные события. Есть только рассказ о духовных подвигах, чудесах, знамениях. Именно этим житийная литература в первую очередь отличается от подробной биографии» .

Западноевропейские жития

Христианская церковь с первых дней своего существования собирает сведения о жизни и деятельности её подвижников и сообщает их в общее назидание. «Жития святых» составляют едва ли не самый обширный отдел христианской литературы. Если не считать апокрифических Евангелий и сказаний об апостолах , в которых содержится немало детальных сведений о первых деятелях христианства, то первыми по времени жития святых были сказания о мучениках. Ещё Климент, епископ Римский , во время первых гонений на христианство , поставил в различных округах Рима семь нотариев для ежедневной записи происходившего с христианами в местах казней, а также в темницах и судилищах. Другой епископ Рима, Фабиан ( 236 — 251 ), поручил это дело семи иподиаконам . Биограф св. Киприана упоминает о том, что имена мучеников, даже самого простого звания, с древнейших времён записывались церквами для чествования и памятования. Несмотря на то, что языческое правительство угрожало записывателям смертной казнью, записи продолжались во все время гонений на христианство.

При Домициане и Диоклетиане значительная часть записей погибла в огне, так что когда Евсевий (ум. 340 ) предпринял составление полного собрания сказаний о древних мучениках, то не нашёл достаточного для того материала в литературе мученических актов , а должен был делать разыскания в архивах учреждений, производивших суд над мучениками. Сочинение Евсевия о мучениках вообще не сохранилось до нашего времени, но известно другое его сочинение: « Книга о палестинских мучениках ». От первых трёх веков дошло до нас ещё несколько «посланий» о мученичествах от одной церкви к другой. После Евсевия сказания о мученичествах собирал св. Маруфа , епископ Тагритский (ок. 410 года ), автор « Истории персидских мучеников ». Монах бенедиктинского монастыря св. Германа близ Парижа , Узуард ( фр. Usuard ) (ок. 876 года ), составил один из древнейших на Западе мартирологов (« Usuardi martyrologium », издано в Лувене, 1568 , и Антверпене , 1714 ). Позднейшее, более полное собрание и критическое издание актов мучеников принадлежит бенедиктинцу Рюинарту: « Acta Martyrum sincera et selecta » (Париж, 1689 ).

Кроме мартиролога Узуарда, известны следующие древние западные мартирологи: Беды ( 735 год ), ( фр. Florus de Lyon ) ( ок. 850 года ), Рабана Мавра ( 856 год ), Вандельберта ( 870 год ), Адона ( 875 год ), Ноткера ( 912 год )

Более обширна литература житий святых второго рода — преподобных и других. Древнейший сборник таких сказаний — Дорофея Тирского — сказание о 70-ти апостолах. Из других особенно замечательны: « Жития честных монахов » патриарха александрийского Тимофея ; затем следуют сборники Палладия , Лавсаик (« Historia Lausaica, s. paradisus de vitis patrum », « Historia christiana veterum Patrum » 1582 , а также в « Opera Maursii », Флоренция , 1746 , т. VIII).

На Западе главными писателями этого рода в патриотический период были Руфин Аквилейский (« Vitae patrum s. historiae eremiticae »); Иоанн Кассиан (« Collationes patrum in Scythia »); Григорий Турский , написавший ряд агиографических сочинений (« Gloria martyrum », « Gloria confessorum », « Vitae patrum »), Григорий Двоеслов (« ») и др.

С IX века в житийской литературе появилась новая черта — тенденциозное (нравоучительное, отчасти политически-общественное) направление, украшавшее рассказ о святом вымыслами фантазии. В ряду таких агиографов первое место занимает Симеон Метафраст , сановник византийского двора, живший, по одним данным, в IX, по другим в X веке или XII веке . Его « Жития святых » стали самым распространённым первоисточником для последующих писателей этого рода не только на Востоке, но и на Западе.

Много житий святых находится в сборниках смешанного содержания, каковы прологи, синаксари , минеи , патерики . Прологом называется книга, содержащая в себе жития святых, вместе с указаниями относительно празднований в честь их. У греков эти сборники называются синаксарями. Самый древний из них — анонимный синаксарь в рукописи епископа Порфирия Успенского ( 1249 год ), затем следует синаксарь императора Василия — относящийся к X веку. Другие древнейшие прологи: Петров — в рукописи епископа Порфирия — содержит в себе памяти святых на все дни года, кроме 2-7 и 24-27 дней марта; Клеромонтанский (иначе Сигмунтов), почти сходный с Петровым, содержит в себе памяти святых за целый год. Наши русские прологи — переделки синаксаря императора Василия с некоторыми дополнениями. Минеи суть сборники пространных сказаний о святых и праздниках, расположенных, по месяцам. Они бывают служебные и Минеи-Четьи : в первых имеют значение для жизнеописаний святых обозначения имён авторов над песнопениями. Минеи рукописные содержат больше сведений о святых, чем печатные.

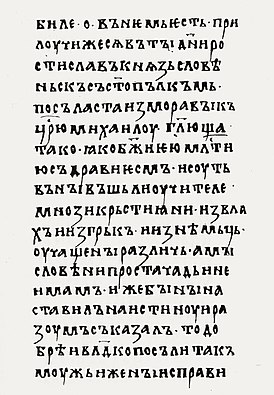

Древнерусские жития

Древнерусская литература житий святых собственно русских начинается жизнеописаниями отдельных святых. Образцом, по которому составлялись русские «жития», служили жития греческие типа Метафраста , то есть имевшие задачей «похвалу» святому, причём недостаток сведений (например, о первых годах жизни святых) восполнялся общими местами и риторическими приёмами. Ряд чудес святого — необходимая составная часть жития. В рассказе о самой жизни и подвигах святых часто вовсе не видно черт индивидуальности. Исключения из общего характера первоначальных русских «житий» до XV века составляют (по мнению профессора Голубинского) лишь самые первые по времени жития — « Чтение о житие и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба » и « Житие Феодосия Печерского », составленные преподобным Нестором , житие Леонтия Ростовского (которое Василий Ключевский относит ко времени до 1174 года) и жития, появившиеся в Ростовской области в XII и XIII веках, представляющие безыскусный простой рассказ, тогда как столь же древние жития Смоленской области («Житие святого Авраамия» и другие) относятся к византийскому типу жизнеописаний. В XV веке ряд составителей житий начал митрополит Киприан , написавший житие митрополита Петра (в новой редакции) и несколько житий русских святых, вошедших в состав его « Степенной книги » (если эта книга действительно им составлена).

С биографией и деятельностью второго русского агиографа, Пахомия Логофета , подробно знакомит исследование Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник» (М., 1871). Он составил житие и службу Сергию Радонежскому , житие и службу Никону Радонежскому , житие Кирилла Белозерского , слово о перенесении мощей святого Петра и службу ему; ему же, по мнению Ключевского, принадлежат житие новгородских архиепископов Моисея и Иоанна; всего им написано десять житий, шесть сказаний, 18 канонов и четыре похвальных слова святым. Пахомий пользовался большой известностью у современников и потомства и был образцом для других составителей житий. Как считает исследователь А. И. Лященко, в своих сочинениях Пахомий весьма «свободно относился к историческим фактам и, ради поучительности рассказа, не стеснялся собственных прибавлений» .

Не менее знаменит как составитель житий Епифаний Премудрый , живший сначала в одном монастыре со святым Стефаном Пермским , а потом в монастыре Сергия, — написавший жития обоих этих святых. Он хорошо знал Священное Писание , греческие хронографы , палею , Лествицу , патерики . У него ещё более витийства, чем у Пахомия. Продолжатели этих трёх писателей внесли в свои труды новую черту — автобиографическую, так что по «житиям», ими составленным, всегда можно узнать автора. Из городских центров дело русской агиографии перешло в XVI веке в пустыни и отдалённые от культурных центров местности. Авторы этих житий не ограничивались фактами жизни святого и панегириком ему, а старались знакомить с церковными, общественными и государственными условиями, среди которых возникала и развивалась деятельность святого. Жития этого времени являются, таким образом, ценными первоисточниками культурной и бытовой истории Древней Руси.

Автора, жившего в Руси Московской, всегда можно отличить по тенденции от автора Новгородской, Псковской и Ростовской области. Новую эпоху в истории русских житий составляет деятельность всероссийского митрополита Макария . Его время было особенно обильно новыми «житиями» русских святых, что объясняется, с одной стороны, усиленной деятельностью этого митрополита по канонизации святых, а с другой — составленными им « великими Минеями-Четьими ». Минеи эти, в которые внесены почти все имевшиеся к тому времени русские жития, известны в двух редакциях: Софийской (рукопись Санкт-Петербургской духовной академии ) и более полной — Московского собора 1552 года. Изданием этого грандиозного труда занималась Археографическая комиссия , успевшая трудами Павла Савваитова и Михаила Кояловича издать несколько томов, обнимающих месяцы сентябрь и октябрь. Столетием позже Макария, в 1627—1632 годах, появились Минеи-Четьи монаха Троице-Сергиева монастыря Германа Тулупова , а в 1646—1654 годах — Минеи-Четьи священника Сергиева Посада Иоанна Милютина .

Эти два сборника отличаются от Макариева тем, что в них вошли почти исключительно жития и сказания о русских святых. Тулупов вносил в свой сборник всё, что находил по части русской агиографии, целиком; Милютин, пользуясь трудами Тулупова, сокращал и переделывал имевшиеся у него под руками жития, опуская из них предисловия, а также похвальные слова. Чем Макарий был для Руси Северной, Московской, тем хотели быть киево-печерские архимандриты — Иннокентий (Гизель) и Варлаам Ясинский — для Руси южной, выполняя мысль киевского митрополита Петра Могилы и отчасти пользуясь собранными им материалами. Но политические смуты того времени помешали осуществиться этому предприятию. Ясинский, впрочем, привлёк к этому делу Димитрия , впоследствии митрополита Ростовского, который, трудясь в течение 20 лет над переработкой Метафраста, великих Четьих-Миней Макария и других пособий, составил Четьи-Минеи, содержащие в себе жития не только южно-русских святых, опущенных в Минеях Макария, но святых всей Церкви. Патриарх Иоаким с недоверием отнёсся к труду Димитрия, заметив в нём следы католического учения о непорочности зачатия Богоматери ; но недоразумения были устранены, и труд Димитрия был окончен.

В первый раз Четьи-Минеи Димитрия Ростовского изданы в 1711—1718 годах. В 1745 году Синод поручил киево-печерскому архимандриту Тимофею (Щербацкому) пересмотр и исправление труда Димитрия; поручение это после смерти Тимофея докончили архимандрит Иоасаф (Миткевич) и иеродиакон , и в исправленном виде Четьи-Минеи были изданы в 1759 году. Жития святых в Четьях-Минеях Димитрия расположены в порядке календаря: по примеру Макария здесь находятся также синаксари на праздники, поучительные слова на события жизни святого или историю праздника, принадлежащие древним Отцам Церкви , а отчасти составленные самим Димитрием, исторические рассуждения в начале каждой четверти издания — о первенстве марта месяца в году, об индикте , о древнейшем эллино-римском календаре. Источники, какими пользовался автор, видны из списка «учителей, писателей, историков», приложенного перед первой и второй частями, и из цитат в отдельных случаях (чаще всего встречается Метафраст). Многие статьи составляют лишь перевод греческого жития или повторение с исправлением языка жития древнерусского.

Жития святых в XIX веке

Всех отдельных житий древнерусских святых, вошедших и не вошедших в исчисленные сборники, насчитывается 156. В XIX столетии явился ряд пересказов и переработок Четьих-Миней святителя Димитрия:

- Александра Бахметева . «Избранные Жития святых, кратко изложенные по руководству Четьих-Миней» ( 1860 — 1868 )

- А. Н. Муравьёв «Жития святых российской церкви, также Иверских и Славянских» ( 1847 )

- Филарет , архиеп. Черниговский, «Русские святые, чтимые всей Церковью или местно: Опыт описания жизни их» ( 1861 — 1864 )

- Д. А. Эристов «Словарь исторический о святых российской церкви» ( 1836 — 1860 )

- Д. И. Протопопов «Жития святых» ( 1884 — 1885 ): , , , , .

Более или менее самостоятельные издания Жития святых:

- Филарета , архиеп. Черниговского:

- И. Крылова

- архимандрита Игнатия , «Краткие жизнеописания русских святых» ( 1875 )

- Иосселиани , «Жития святых грузинской церкви» ( 1850 )

- М. Сабинина , «Полное жизнеописание святых грузинских» ( 1871 — 1873 ).

Особенно ценные сочинения для русской агиографии:

- прот. Д. Вершинского , «Месяцеслов Восточной церкви» ( 1856 )

- свящ. М. Мирошкина , «Славянский именослов» ( 1859 )

- И. Мартынова «Греко-славянский церковный год» («Annus ecclesiasticus graeco-slavicus», Пар., 1863 ; католическая тенденция автора-иезуита придаёт сочинению по местам особый колорит: у него в список святых включён и Иосафат Кунцевич )

- преосв. Сергия , «Месяцеслов Востока» ( 1875 — 1876 )

- В. Ключевского , «Древнерусские жития, как источник исторический» ( 1871 )

- Н. Барсукова , «Источники русской агиографии» ( 1882 )

См. также

Примечания

- . Дата обращения: 10 ноября 2019. 12 ноября 2019 года.

- игумен Митрофан (Баданин). // Церковный вестник. — март 2009. — № 6 (403) . 23 сентября 2015 года.

- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

Литература

- Житие // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина . — Институт научной информации по общественным наукам РАН : Интелвак, 2001. — Стб. 267—280. — 1596 с. — ISBN 5-93264-026-X .

- Барсов Н. В. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- архиепископ Сергий (Спасский) .

- архиепископ Сергий (Спасский) .

- Зубов В. П. Епифаний Премудрый и Пахомий Серб (к вопросу о редакциях «Жития Сергия Радонежского») // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы. М.; Л., 1953. Т. 9. С. 145—158.

- Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII—XVII вв.: Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний / Отв. ред. А. М. Панченко ; Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. — Л. : Наука . Ленингр. отд-ние, 1973. — 304 с. — 6850 экз.

- Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 2003.

- Лихачёв Д. С. Человек в литературе древней Руси. М., 1970.

- Ранович А. Б. Как создавались жития святых. — М. : Госполитиздат , 1961. — 72 с. — (Научно-популярная библиотечка по атеизму).

- Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития. (Обзор редакций и тексты). М., 1915.

- Троицкий С. В. // Православная богословская энциклопедия . — СПб. : Издание Петроград. Приложение к духовному журналу «Странник», 1904. — Т. 5. — Стб. 582.

- 2021-11-07

- 1