Interested Article - Врождённые пороки сердца

- 2020-02-23

- 1

Врождённый поро́к се́рдца ( ВПС ) — дефект в структуре сердца и (или) крупных сосудов , присутствующий с рождения . Большинство пороков нарушают ток крови внутри сердца или по большому (БКК) и малому (МКК) кругам кровообращения . Пороки сердца являются наиболее частыми врождёнными дефектами и являются основной причиной детской смертности.

Эпидемиология

Частота ВПС среди новорождённых составляет около 1 % (1 на 100 новорождённых), при этом лишь 25 % от общего числа пороков является тяжелыми и требуют хирургического вмешательства в течение первого года жизни .

Этиология

Причиной врождённого порока сердца могут быть генетические или экологические факторы, но, как правило, сочетание того и другого .

Генетика

Наиболее известные причины врождённых пороков сердца — точечные генные изменения, либо хромосомные мутации в виде делеции или дупликации сегментов ДНК . Основные хромосомные нарушения , такие как трисомии 21 , 13 и 18 вызывают около 5-8 % случаев ВПС . Трисомия 21 — наиболее распространённая генетическая причина . Некоторые гены связаны с конкретными пороками. Мутации белка сердечной мышцы, тяжёлой цепи α-миозина ( ) связаны с дефектами межпредсердной перегородки. Некоторые белки, которые взаимодействуют с MYH6, также связаны с пороками сердца. Фактор транскрипции GATA4 образует комплекс с геном , который взаимодействует с MYH6. Ещё один фактор, гомеобокс белка также взаимодействует с MYH6. Мутации всех этих белков связаны с развитием дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок. Кроме того, NKX2-5 связан с дефектами в электрической проводимости сердца, а TBX5 связан с синдромом Холта — Орама . Другой Т-box ген, TBX1, связан с синдромом Ди Джорджа , делеция которого приводит к появлению множества симптомов, включая дефекты сердечного выброса крови, а также тетраду Фалло .

| MYH6 | GATA4 | NKX2-5 | TBX5 | TBX1 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Локус | 14q11.2-q13 | 8p23.1-p22 | 5q34 | 12q24.1 | 22q11.2 | |

| Синдром | Синдром Холта — Орама | Синдром Ди Джоржи | ||||

| Дефекты межпредсердной перегородки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||

| Дефекты межжелудочковой перегородки | ✔ | ✔ | ✔ | |||

| Нарушения электрической проводимости | ✔ | ✔ | ||||

| Нарушения оттока крови | ✔ | |||||

| Не сердечные симптомы | Дефект верхних конечностей |

Небольшой

тимус

или его отсутствие

Небольшие паращитовидные железы или их отсутствие Дефекты лица |

Экологические факторы

Генетические мутации возникают вследствие действия трёх основных мутагенов :

- Физические мутагены (главным образом — ионизирующее излучение ).

- Химические мутагены ( фенолы лаков, красок; нитраты ; бензпирен при табакокурении; употребление алкоголя ; гидантоин ; лития ; талидомид ; тератогенные медикаменты — антибиотики и ХТП, НПВС и т. д.).

- Биологические мутагены (главным образом — вирус краснухи в организме матери, ведущий к врождённой краснухе с характерной триадой Грегга — ВПС, катаракта, глухота, а также сахарный диабет , фенилкетонурия и системная красная волчанка у матери).

Факторы, повышающие риск возникновения врожденных пороков сердца

Значительно могут повысить риск возникновения врожденных пороков сердца инфекции, перенесенные матерью во время первого триместра беременности; хронические заболевания матери; возраст одного из родителей в случае позднего родительства; вредные привычки родителей; большое число перенесенных абортов.

Связь врождённых пороков сердца с полом

Исследование связи врождённых пороков сердца с полом было проведено в начале 70-х годов по данным, собранным в нескольких крупных кардиохирургических центрах, а также литературным данным. В результате анализа 31814 больных, страдавших врождёнными пороками сердца и магистральных сосудов, была выявлена чёткая связь типа порока с полом больного (Таблица) . По соотношению полов врождённые пороки можно разделить на три группы — «мужские», «женские» и «нейтральные».

| Врождённый порок | Соотношение полов, М:Ж |

|---|---|

| Открытый артериальный проток | 1 : 2.72 |

| Синдром Лютембаше | 1 : 2.14 |

| Дефект предсердной перегородки вторичного типа | 1 : 1.84 |

| Дефект межжелудочковой перегородки и открытый артериальный проток | 1 : 1.51 |

| Триада Фалло | 1 : 1.45 |

| Комплекс Эйзенменгера | 1 : 1.40 |

| Частичный дефект предсердножелудочковой перегородки | 1 : 1.36 |

| Дефект предсердной перегородки первичного типа | 1 : 1.20 |

| Частичная аномалия соединения лёгочных вен | 1 : 1.19 |

| Дефект межжелудочковой перегородки | 1 : 1.02 |

| Дефект перегородки между аортой и лёгочной артерией | 1 : 1.01 |

| Полный дефект предсердножелудочковой перегородки | 1 : 1.01 |

| Аномалия Эбштейна | 1.02 : 1 |

| Стеноз лёгочной артерии | 1.04 : 1 |

| Атрезия трёхстворчатого клапана | 1.16 : 1 |

| Общий артериальный ствол | 1.21 : 1 |

| Тетрада Фалло | 1.35 : 1 |

| Коарктация аорты и открытый артериальный проток | 1.37 : 1 |

| Тотальная аномалия соединения лёгочных вен | 1.39 : 1 |

| Транспозиция магистральных сосудов | 1.90 : 1 |

| Коарктация аорты | 2.14 : 1 |

| Стеноз аорты | 2.66 : 1 |

Наиболее чётко выраженные женские врождённые пороки —

открытый артериальный проток

(1♂♂ : 2.72♀♀);

(1♂♂ : 2.1♀♀);

дефект предсердной перегородки

вторичного типа (1♂♂ : 1.84♀♀);

дефект межжелудочковой перегородки

и открытый артериальный проток (1♂♂ : 1.51♀♀);

триада Фалло

, то есть сочетание дефекта предсердной перегородки, сужения устья лёгочной артерии и гипертрофии правого желудочка (1♂♂ : 1.45♀♀).

Наиболее чётко выраженные «мужские» врождённые пороки — врождённый аортальный стеноз (2.66♂♂ : 1♀♀), коарктация аорты (2.14♂♂ : 1♀♀), транспозиция магистральных сосудов (1.90♂♂ : 1♀♀), тотальная аномалия соединения лёгочных вен (1.39♂♂ : 1♀♀), коарктация аорты и открытый артериальный проток (1.37♂♂ : 1♀♀). Ни одному из мужских компонентов врождённых пороков сердца не соответствует аналогичное образование у нормального эмбриона или у филогенетических предшественников человека.

Остальные врождённые пороки сердца относятся к «нейтральному» типу. Их частота примерно одинакова у обоих полов. Среди них также можно выделить простые (дефект аорто-лёгочной перегородки, дефект предсердной перегородки первичного типа, стеноз лёгочной артерии) и сложные (частичный и полный дефект предсердножелудочковой перегородки, аномалия Эбштейна, атрезия трёхстворчатого клапана и др).

Простые пороки этой группы, как и женские пороки, относятся к атавистическим, но в отличие от женских, представляют собой возврат к далёкому в онтогонетическом и филогенетическом смысле прошлому. Их можно рассматривать как следствие остановки развития сердца на ранних этапах эмбриогенеза (первые 2-3 месяца эмбриональной жизни, в течение которых происходит анатомическое формирование сердца), и на более ранних по сравнению с женскими пороками стадиях филогенеза. При сложных пороках нейтральной группы соотношение полов зависит от преобладания в них женского и мужского компонентов.

Теории

Рокитанский (Rokitansky, 1875) считал, что врождённые пороки объясняются остановкой в развитии сердца на различных стадиях онтогенеза . Шпитцер (Spitzer, 1923) трактует их как возврат к одной из стадий филогенеза . Крымский, синтезируя две предыдущие точки зрения, рассматривает врождённые пороки сердца как остановку развития на определённой стадии онтогенеза, соответствующей тому или другому этапу филогенеза . В рамки этих теорий укладываются только атавистические пороки сердца (женские и нейтральные), а вся группа мужских пороков не находит объяснения, так как ни одному из мужских компонентов врождённых пороков сердца не соответствует аналогичное образование у нормального эмбриона или у филогенетических предшественников человека . Применение «Тератологического правила полового диморфизма» позволяет объяснить все три группы пороков.

Подразделение врождённых пороков сердца и крупных сосудов на мужские, женские и нейтральные позволяет использовать пол больного как диагностический симптом. При этом, пороки мужского и женского типа имеют довольно большое значение коэффициента диагностической ценности. Например, учёт информации o поле больного увеличивает вероятность диагноза для открытого артериального протока в 1.32 раза .

Патогенез

Ведущими являются два механизма.

1. Нарушение кардиальной гемодинамики → перегрузка отделов сердца объёмом (пороки по типу недостаточности клапанов и септальных дефектов) или сопротивлением (пороки по типу стенозов отверстий или сосудов) → истощение вовлеченных компенсаторных механизмов (гомеометрического Анрепа на сопротивление, и гетерометрического Франка-Старлинга на объём) → развитие гипертрофии и дилатации отделов сердца → развитие сердечной недостаточности СН (и, соответственно, нарушения системной гемодинамики).

2. Нарушение системной гемодинамики (полнокровие/малокровие малого круга кровообращения МКК, малокровие большого круга кровообращения БКК) → развитие системной гипоксии (главным образом — циркуляторной при белых пороках, гемической — при синих пороках, хотя при развитии острой левожелудочковой СН, например, имеет место и вентиляционная, и диффузионная гипоксия).

Классификация

Существует множество классификаций врождённых пороков.

ВПС условно делят на 2 группы:

1. Белые (бледные, с лево-правым сбросом крови, без смешивания артериальной и венозной крови). Включают 4 группы:

- С обогащением малого круга кровообращения ( открытый артериальный проток , дефект межпредсердной перегородки , дефект межжелудочковой перегородки , АВ-коммуникация и т. д.).

- С обеднением малого круга кровообращения (изолированный пульмональный стеноз и т. д.).

- С обеднением большого круга кровообращения (изолированный аортальный стеноз, коарктация аорты и т. д.)

- Без существенного нарушения системной гемодинамики (диспозиции сердца — декстро- , синистро-, мезокардии; дистопии сердца — шейная, грудная, брюшная).

2. Синие (с право-левым сбросом крови, со смешиванием артериальной и венозной крови). Включают 2 группы:

- С обогащением малого круга кровообращения (полная транспозиция магистральных сосудов , комплекс Эйзенменгера и т. д.).

- С обеднением малого круга кровообращения ( тетрада Фалло , аномалия Эбштейна и т. д.).

В 2000 году была разработана Международная Номенклатура врождённых пороков для создания общей классификационной системы .

Гипоплазия

Гипоплазия может поражать сердце, как правило, приводя к недоразвитию правого или левого желудочка. Это приводит к тому, что только одна сторона сердца способна эффективно перекачивать кровь к телу и лёгким. Гипоплазия сердца встречается редко, но это наиболее серьёзная форма ВПС. Такие состояния называют синдром гипоплазии левых отделов сердца , когда поражается левая сторона сердца и , когда поражается правая сторона сердца. При обоих состояниях, наличие открытого артериального протока (а когда гипоплазия поражает правую сторону сердца, и ) жизненно важно для возможности ребёнка дожить до выполнения операции на сердце, так как без этих путей кровь не сможет циркулировать в организме (или лёгких, в зависимости от стороны поражения сердца). Гипоплазия сердца, как правило, синий порок сердца .

Дефекты обструкции

Дефекты обструкции возникают, когда клапаны сердца, артерии или вены стенозированы или атрезированы . Основные пороки — стеноз лёгочного клапана, стеноз аортального клапана, а также коарктация аорты . Такие пороки как и возникают относительно редко. Любой стеноз или атрезия может привести к расширению сердца и гипертонии .

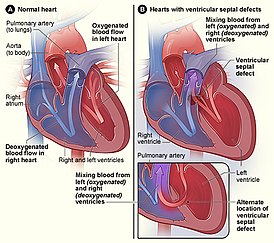

Дефекты перегородки

Перегородка — стенка ткани, отделяющая левое предсердие от правого . При дефектах межпредсердной или межжелудочковой перегородки кровь движется из левой части сердца в правую, уменьшая эффективность работы сердца . Дефект межжелудочковой перегородки наиболее распространённый тип ВПС .

Синие пороки

, называются так, потому что они приводят к цианозу , при этом кожа приобретает голубовато-серый цвет из-за нехватки кислорода в организме. К таким порокам относят , , тетрада Фалло , транспозиция магистральных сосудов , а также .

Пороки

- Аортальный стеноз

- Дефект межпредсердной перегородки

- Декстрокардия

- Аномалия Эбштейна

- Синдром гипоплазии левых отделов сердца

- Стеноз митрального клапана

-

Транспозиция магистральных сосудов

- Дефект межжелудочковой перегородки

Некоторые состояния поражают только крупные сосуды в непосредственной близости от сердца, однако их часто классифицируют как ВПС.

Некоторые группы пороков обычно встречаются вместе.

- тетрада Фалло

- / комплекс Шона / аномалия Шона

Клиническая картина

Клинические проявления зависят от типа и тяжести порока сердца. Симптомы зачастую проявляются на ранних этапах жизни, но некоторые ВПС могут оставаться незамеченными на протяжении всей жизни . У некоторых детей нет симптомов, а у других могут возникать одышка , цианоз , обмороки , , недоразвитие конечностей и мышц, плохой аппетит или низкий рост, частые респираторные инфекции. Сердечные шумы при врождённых пороках сердца возникают из-за его неправильного строения. Они могут быть обнаружены при аускультации , однако, не все шумы сердца обусловлены врождёнными пороками сердца.

Также клинические проявления ВПС можно объединить в 4 синдрома:

- Кардиальный синдром (жалобы на боли в области сердца, одышку, сердцебиение, перебои в работе сердца и т. д.; при осмотре — бледность или цианоз, набухание и пульсация сосудов шеи, деформация грудной клетки по типу сердечного горба; пальпаторно — изменения АД и характеристик периферического пульса, изменение характеристик верхушечного толчка при гипертрофии/дилатации левого желудочка, появление сердечного толчка при гипертрофии/дилятации правого желудочка, систолическое/диастолическое «кошачье мурлыканье » при стенозах; перкуторно — расширение границ сердца соответственно расширенным отделам; аускультативно — изменения ритмичности, силы, тембра, монолитности тонов, появление характерных для каждого порока шумов и т. д.).

- Синдром сердечной недостаточности (острая либо хроническая, право- либо левожелудочковая, одышечно-цианотические приступы и т. д.) с характерными проявлениями.

- Синдром хронической системной гипоксии (отставание в росте и развитии, симптомы барабанных палочек и часовых стёкол и т. д.)

- Синдром дыхательных расстройств (в основном при ВПС с обогащением малого круга кровообращения).

Диагностика

Данные лабораторно-инструментальных методов исследования вариабельны в зависимости от конкретного порока. Среди ведущих методик можно выделить:

- ЭКГ (право- либо левограмма, разнообразные варианты аритмий и т. д.).

- Обзорная рентгенография сердца (митральная конфигурация для пороков с обогащением малого круга кровобращения, аортальная — с обеднением) и контрастные рентгенологические методики ( ангиография , и т. д.).

- Эхо-КГ (основная методика — позволяет увидеть морфологию порока и определить функциональное состояние сердца).

- Допплер-эхо-КГ (позволяет определить направление тока крови — выявить регургитацию и турбулентность).

Лечение

Лечение ВПС принципиально можно поделить на хирургическое (в большинстве случаев оно единственное является радикальным) и терапевтическое (чаще является вспомогательным).

Хирургическое лечение. Зависит от фазы порока.

- В первой фазе — операция по экстренным показаниям (при обогащении МКК — искусственное стенозирование ЛА по Мюллеру-Альберту, при обеднении МКК — искусственный боталов проток). Целесообразность данных операций, тем не менее, — вопрос неоднозначный и сугубо индивидуальный.

- Во второй фазе — операция в плановом порядке (конкретная при конкретном пороке). Сроки выполнения — вопрос дискутабельный и постоянно пересматривается (в литературе сроки варьируют от внутриутробного выполнения операции до пубертата, но все же больше склоняются к раннему оперированию).

- В третьей фазе — операция не показана.

Терапевтическое лечение

Как радикальное показано редко. Классический пример — ОАП, когда назначение индометацина по соответствующей схеме приводит к облитерации боталового протока.

Как симптоматическое включает в себя терапию:

- Острой левожелудочковой СН (сердечная астма, отёк лёгких).

- Одышечно-цианотических приступов (ОЦП).

- Хронической СН.

- Аритмий.

- Ишемии миокарда.

Осложнения ВПС

- Сердечная недостаточность (встречается практически при всех ВПС).

- Бактериальный эндокардит (чаще отмечается при цианотических ВПС).

- Ранние затяжные пневмонии на фоне застоя в малом круге кровообращения.

- Высокая легочная гипертензия или синдром Эйзенменгера (характерна для ВПС с обогащением малого круга кровообращения).

- Синкопе вследствие синдрома малого выброса вплоть до развития нарушения мозгового кровообращения (по ишемическому типу — при цианотических ВПС и стенозе аорты; по геморрагическому типу — при коарктации аорты).

- Стенокардитический синдром и инфаркты миокарда (наиболее характерны для стенозов аорты, аномального отхождения левой коронарной артерии).

- Одышечно-цианотические приступы (встречаются при тетраде Фалло с инфундибулярным стенозом легочной артерии, транспозиции магистральных артерий и др.).

- Релятивная анемия — при цианотических ВПС .

Прогноз

При раннем выявлении и возможности радикального лечения относительно благоприятный. При отсутствии такой возможности — сомнительный или неблагоприятный.

См. также

Общие понятия

- Сердечно-сосудистая система

- Кровообращение

- Круги кровообращения человека

- Болезни сердца

- Кардиология

- Пороки развития

- Приобретенные пороки сердца

Типы пороков

- Аномалия Эбштейна

- Дефект межжелудочковой перегородки

- Дефект предсердной перегородки

- Коарктация аорты

- Открытый артериальный проток

- Приобретённые пороки сердца

- Тетрада Фалло

- Транспозиция магистральных сосудов

Примечания

- (англ.) — 2016.

- , Глава 1, с. 19.

- ↑ Hoffman, J. (англ.) . — Totowa, NJ: , 2005. — P. . — ISBN 1-58829-370-X .

- ↑ Schoen, Frederick J.; Richard N., Mitchell. 12. The Heart // Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease (англ.) / Kumar, Vinay; Abbas, Abul K.; Fausto, Nelson; Aster, Jon C.. — 8th. — Saunders Elsevier, 2010. — ISBN 9781416031215 .

- Srivastava, D. (2006). «Making or breaking the heart: from lineage determination to morphogenesis». Cell 126 (6): 1037—1048

- Jones, Kenneth Lyons. (англ.) . — 5th. — , 1997. — P. —317, 616—617. — ISBN 0721661157 .

- . Дата обращения: 27 апреля 2018. 28 апреля 2018 года.

- Геодакян В. А., Шерман А. Л. (1970) Экспериментальная хирургия и анестезиология. 32 № 2, с. 18-23.

- ↑ Жеденов В. Н. (1954) Лёгкие и сердце животных и человека. М.: Медицина, 350 с.

- ↑ Джагарян А. Д. (1961) Атлас хирургии сердца, Ереван, Армянское Гос. изд-во. 311 с.

- Rokitarisky K. E. (1875) Die defecte der Scheidewande des Herzens. Wien.

- Spitzer A. (1923) Arch. Pathol. Anat. 243 , 81-272.

- Крымский Л. Д. (1963) Патологическая анатомия врождённых пороков сердца и осложнений после их хирургического лечения. М., Медицина.

- Шерман А. Л. (1970) Некоторые вопросы обработки медицинской информации и машинная диагностика врождённых пороков сердца. Канд. дис. М.

- Thomas P. Shanley; Derek S. Wheeler; Hector R. Wong. . — Berlin: Springer, 2007. — С. 666. — ISBN 1-84628-463-5 .

- . American Heart. Дата обращения: 30 июля 2010. Архивировано из 25 декабря 2003 года.

- ↑ . American Heart. Дата обращения: 30 июля 2010. Архивировано из 2 ноября 2004 года.

- . eMedicine Health. Дата обращения: 30 июля 2010. 4 марта 2012 года.

- . Merck. Дата обращения: 30 июля 2010. 4 марта 2012 года.

- . Дата обращения: 30 июля 2010. 4 марта 2012 года.

- Л. В. Симонова Врожденные пороки сердца у детей, Москва, 2005 год

Ссылки

- . Дата обращения: 22 апреля 2011. 4 марта 2012 года.

- . Дата обращения: 28 декабря 2009.

- . Дата обращения: 31 марта 2010. Архивировано из 31 декабря 2011 года.

Литература

- ШимкевичВ. М. , Догель А. С. , Тарханов , ,. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- Хайдер Варрайч. Сердце, которое мы не знаем. История важнейших открытий и будущее лечения сердечно-сосудистых заболеваний. — М. : Альпина Паблишер , 2021. — 352 с. — ISBN 978-5-9614-3065-3 .

- 2020-02-23

- 1