Interested Article - Борисовы камни

- 2021-12-23

- 1

I — Борисов камень у Полоцка; II — Борисов камень у д. Наковники; III — Борисов камень у д. Болотки; IV — Борисов камень у с. В. Городец; V — Борисов камень у г. Друя; VI — Борисов камень у д. Каменки; VII — Рогволодов камень; VIII — «Сулиборь хрьсть»; IX — камень «Святополк-Александр».

Двинские или Бори́совы камни ( белор. Барысавы камяні ) — огромные (до нескольких метров) валуны с выбитыми на них крестами и надписями, находящиеся (находившиеся) преимущественно в бассейне Западной Двины , на севере современной Белоруссии . Надпись на Рогволодовом камне , датированная 1171 годом, позволяет довольно уверенно определить её заказчика как друцкого князя Рогволода Борисовича . Камни, надписи на которых содержат текст «Господи, помоги рабу своему Борису» , большинство учёных соотносит с именем отца Рогволода — полоцкого князя Бориса Всеславича . Атрибуция других камней этой группы является более спорной.

История открытия и изучения

Первым, кто обратил внимание на один из Борисовых камней, был Матей Стрыйковский , который жил в Витебске во второй половине XVI века. В своей «Хронике польской…» он пишет: «Явное свидетельство (благочестия Бориса , князя полоцкого ) найдёт всякий и ныне: это — возвышающийся из Двины камень, в одной миле от ныняшняго, основанного на нашей памяти, города Дисны и в семи милях от Полоцка , между Дриссою и Дисною , если плыть вниз, в Ригу; на этом камне есть крест, иссечённый на русский образец, под ним надпись этого князя Бориса, русскими письменами: „Вспоможи, Господи, раба своего Борисса сына Гинвиловего“» . Без сомнения, Стрыйковский видел сам камень, но, не владея русским языком, прочитать надпись не сумел и привёл её со слов одного купца из Дисны ( польск. «со mnie ukazowal jeden kupiec z Dzisny» ).

Надпись на камне ( польск. «Wspomozy Hospody raba swojeho Boryssa syna Ginwilowego» ) передана польским историком неверно: слова в ней переставлены, падежи изменены, а кроме того, сделана не существующая в оригинале добавка «сына Гинвиловего» ( польск. «syna Ginwilowego» ). По мнению других исследователей ( Тышкевич , Плятер ), добавление этих слов связано с тем, что польский историк хотел указать читателям его «Хроники…», что Борис был сыном полоцкого князя Гинвила , литовского происхождения. Это добавление о «сыне Гинвиловом» в течение нескольких столетий повторялось без проверки и критики многими польско-литовскими историками, в том числе , Кояловичем , Свенцицким и другими.

Следующее упоминание о Борисовых камнях содержится в материалах академика И. И. Лепёхина о проведённой им в 1773—1774 годах экспедиции по Белоруссии . В одном из донесений, отправленном из Риги 28 августа 1773 года, есть следующее сообщение: «В 9 милях от Полоцка при деревне Болотки посреди самой Двины находятся два великие камня, на которых иссечён крест и русскими буквами надпись, изъявляющая ту достопамятность, что половцы святое крещение восприяли от россиян через Гиндивила князя полоцкого, который поял в супружество княжну Марию, дщерь великого князя Бориса Тверского» . По мнению современных исследователей, Лепёхин не только не читал надписи на камне, но даже и не видел самих камней, так как путешествие из Полоцка в Ригу совершил не по Двине, а по грунтовым дорогам, поэтому и текст надписи на них воспроизвёл с чужих слов в совершенно произвольном виде.

Следующим по времени открытием был Рогволодов камень с надписью: «В лето 6679 месяца мая в 7 день крест сей. Господи помози рабу своему Василию в крещении именем Рогволоду сыну Борисову» . Первое упоминание о нём содержится в книге Тимофея Мальгина «Зерцало российских государей», изданной в 1774 году. Текст надписи на камне Мальгин привёл в совершенно искажённом виде: приняв окончание слова «Рогволод» за первые два слога слова «Володимер», Мальгин посчитал, что камень является надгробием князя Василия Святославича, гипотетического внука Владимира Мономаха . После этого о Борисовых камнях забыли почти на четверть века.

Благодаря усилиям известного петербургского мецената и коллекционера графа Н. П. Румянцева и генерала Е. Ф. Канкрина в 1818 году были обнаружены и исследованы пять исторических двинских камней: Борисов камень в Полоцке , два Борисовых камня в Дисне , « Сулиборь хрьстъ » и «Святополк-Александр», причем последний в том же году был взорван в целях расчистки русла реки для облегчения судоходства.

В 1867 году К. П. Тышкевич опубликовал сообщение о Вилейском камне (« Воротишин крест »), однако ничего не упомянув о характере надписей на нём . В 1886 году сообщение о Борисовом камне в селе Высокий Городец было сделано Е. Р. Романовым .

Наконец, в 1896 году А. П. Сапунов опубликовал сведения о последнем Борисовом камне, обнаруженном им в Друе , а также данные об исследовании им Вилейского камня и о прочтении надписи на нём . Изданная этим историком в 1890 году монография «Двинские или Борисовы камни», собравшая в себя сведения о всех известных на тот момент Борисовых камнях, а также содержащая ряд качественных изображений этих камней, многие из которых впоследствии были утрачены, по сей день служит отправной точкой для исследователей, занимающихся этим вопросом .

В 1960-х годах изучением материалов, связанных с Борисовыми камнями, занимался известный историк Б. А. Рыбаков , сделав, в том числе, интересное предположение о том, что они являются священными камнями , надписи на которых высекались в голодные годы в надежде на получение помощи Божией в виде хорошего урожая хлеба .

Борисовы камни

В строгом смысле слова к Борисовым камням относятся камни, находящиеся (находившиеся) на севере современной Белоруссии , с высеченными на них крестами и надписью «Господи, помоги рабу своему Борису» . Вверху по сторонам креста на них также высечены буквы: «IС ХС НИКА» , что означает «Иисус Христос побеждает» . Кресты изображены стоящими на подножии, символизирующем Голгофу . Согласно устоявшейся версии, надписи сделаны по приказу полоцкого князя Бориса Всеславича . Всего таких камней известно шесть .

Борисов камень в Полоцке

Полоцкий Борисов камень (также «1-й Борисов камень», «Борис», «Борис-Глеб» , «Борис-Хлебник» ) первоначально находился примерно в 5 километрах от Полоцка , вниз по течению Западной Двины , ближе к левому берегу, напротив деревни Подкостельцы (вошла в состав современного Новополоцка ). Ввиду того, что течение реки подмывало основание камня, он был опрокинут так, что вершина креста была наклонена к воде.

Первая попытка вытащить камень из реки состоялась в 1889 году и закончилась неудачей. Почти сто лет спустя, в 1981 году камень был всё же поднят из Двины и установлен в Полоцке напротив Софийского собора , где и находится до сих пор.

Камень представляет собой валун полевого шпата красноватого цвета неправильной формы и размером примерно 3 метра в поперечнике. На нём выбит четырёхконечный крест на ступенчатом подножии и традиционная для Борисовых камней надпись. Вследствие естественного выветривания полевого шпата поверхность камня зернистая и неровная, а надпись на нём читается с трудом.

Согласно сведениям А. М. Сементовского , одно из названий этого камня — «Борис-Хлебник» — было дано ему потому, что он был видим вполне, по-народному, «выходил из воды» — около дня празднования св. князей Бориса и Глеба , то есть 24 июля. Около этого же времени обыкновенно начинается и уборка хлеба, что и отмечено народом в поговорке: «На Глеба Бориса, до хлеба берися» . По поводу названия камня «Борис-Глеб» А. П. Сапунов отдельно замечает, что «…букву „г“ Белоруссы произносят очень мягко почти как „х“ (вернее, как латинское „h“); следовательно, народ наш произносит „Борис-Хлеб“…» .

-

Вид камня в конце XIX века

-

Вид камня в конце XIX века

-

Попытка вытащить камень в 1889 году

Борисов камень в Дисне (первый)

Первый из дисненских камней (также «2-й Борисов камень», «Писаник», «Борисоглебский» , «Борис» ) находился примерно в 5 километрах от города Дисны , ниже по течению Западной Двины, напротив деревни Наковники. Камень представлял собой серый гранитный валун неправильной формы более 3 метров в поперечнике. На нём были высечены четырёхконечный крест с дополнительными декоративными элементами, установленный на подставку в виде широкой буквы «П», и обычная для Борисовых камней надпись.

С этого камня начиналось изучение Борисовых камней. По-видимому, о нём говорил Матей Стрыйковский в своей «Хронике польской…». Первый сохранившийся рисунок камней был снят именно с него в 1818 году, приложен к письмам Е. Ф. Канкрина и опубликован в «Учёных записках Императорской Академии наук».

Поскольку камень находился почти посредине реки и при спаде воды сильно мешал судоходству, то в 1818 году его пытались взорвать. Однако эта попытка закончилась неудачей. От верхней части валуна откололось несколько кусков, в том числе и верхняя часть креста, но в основе своей он уцелел. По этому поводу А. М. Сементовский с иронией замечает: «Народ, видящий во всём чудо, неудачу взрыва камня выразил словами: „Борис не поддался“» . Воспользовавшись мелководьем 1858 года, М. Ф. Кусцинский отыскал отпавшие от валуна куски, и в том числе один из них, на котором уцелели буквы: «IС» и часть верхнего конца креста .

Дальнейшая судьба камня неизвестна. До наших дней он не сохранился.

-

Самый ранний рисунок Борисова камня. 1818 год

-

Обломок камня, найденный после взрыва

-

Фотография 1896 года. На камне — проф. И. А. Шляпкин

Борисов камень в Дисне (второй)

Второй дисненский камень (также «3-й Борисов камень» ) находился на два километра ниже по течению от первого, напротив деревни Болотки. Это был сероватый гранитный валун, размерами превосходящий другие Борисовы камни (более четырёх метров в поперечнике). На нём были вырезаны шестиконечный крест на полукруглом основании и всё та же надпись: «Господи, помоги рабу своему Борису». Исследователи отмечают, что внутри подножия креста было какое-то неясное изображение, по-видимому, — черепа , который часто изображается у подножий крестов. Надпись была выполнена тщательнее, чем на других камнях, и, за исключением нескольких повреждённых мест, читалась легко .

Дальнейшая судьба камня неизвестна. До наших дней он не сохранился.

Борисов камень в Друе

Четвёртый Борисов камень был найден А. П. Сапуновым в середине 90-х годов XIX века в Друе . До этого момента он был практически неизвестен ввиду того, что большую часть года был полностью скрыт под водой . После открытия о нём забыли на долгое время. По-видимому, где-то в середине 30-х годов XX века он был стянут сильным ледоходом вниз по течению, расколот и занесён песком.

В 1982—1984 годах, после установки Полоцкого камня в центре Полоцка, проводились поиски Друйского камня под руководством археолога , но они не увенчались успехом. В 2002 году, в результате аномально жаркого лета, Западная Двина обмелела настолько, что валун выступил из воды. С помощью тяжёлой техники расколовшийся камень по частям извлекли из реки и установили на берегу, недалеко от его первоначального расположения. В 2011 году камень перенесли с берега Двины на центральную площадь Друи .

Камень представляет собой красноватый валун, на котором высечены шестиконечный крест с расширяющимися концами и надпись, аналогичная надписям на других Борисовых камнях.

-

А. П. Сапунов

Борисов камень в Друе -

На берегу Двины

-

На берегу Двины

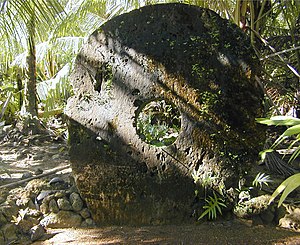

Камень «Воротишин крест»

Камень «Воротишин крест» находится в селе Камено Вилейского района Минской области на берегу реки Вилии . Представляет собой самородную глыбу тёмного гранита конусообразной формы высотой около трёх метров. На камне высечены шестиконечный крест и надпись «Воротишинъ хрьстъ». Как и у Борисовых камней, вверху по сторонам креста присутствует надпись «IС ХС НИКА». На противоположной от креста стороне камня прослеживаются остатки традиционного для камней этой группы текста: «господи помоги рабу своему…» .

К. П. Тышкевич сообщает об этом камне одну легенду, говорящую о том, что «…будто за много веков до нас, живший здесь крестьянин, в первый день Светлаго Христова Воскресенья , сохою запряжённою двумя быками пахал в этом месте своё поле. Господь, желая наказать его за нарушение торжественного праздника, обратил в этот камень крестьянина и быков, запряжённых в соху» .

Этот камень — единственный из Двинских или Борисовых камней, сохранившийся на своём первоначальном месте.

-

А. П. Сапунов

Воротишин камень -

Рисунок XIX века

-

Современный вид

Борисов камень в селе Высокий Городец

В 1889 году этнограф и археолог Е. Р. Романов сообщил об открытии им ещё одного Борисова камня в селе Сенненского уезда Могилёвской губернии (совр. Толочинского района Витебской области ).

По сведениям Е. Р. Романова, камень находился к юго-востоку от села по дороге в деревню и представлял собой глыбу красного гранита практически квадратной формы, размером 4¼ × 4¼ аршина (примерно 3 × 3 метра) и высотой 1½ аршина (около 1 метра). На камне были высечены восьмиконечный крест и надпись, большая часть которой была неразборчива. Впрочем, в ней вполне угадывался обычный для Борисовых камней текст: «Господи, помоги рабу своему Борису». Исследователь отмечает, что камень был довольно точно ориентирован по сторонам света, вершиной креста — на восток, основанием креста — на запад. Северный край камня был сколот так, что надпись на нём не сохранилась.

Историк отмечал, что в данной местности камень называли « » (« Портной »), и привёл услышанное о нём предание: «Давно, в незапамятные времена, камень обладал чудною силою шить платье. Стоило принести вечером сукно или другую ткань и сказать: „ Степан , сшей мне жупан !“ — и наутро получалось готовое платье… Но одна женщина вздумала насмеяться над „Кравцом“: принесши сукно, она попросила камень сшить ей ни то, ни сё. Утром берёт платье, но оно испорчено: один рукав на надлежащем месте, а другой пришит к поле внизу… С той поры „Кравец“ перестал шить, хотя и до сего времени на камне заметны следы бывших когда-то ножниц» .

В 1937 году камень был разбит неизвестными на несколько частей. В 1941 году Витебской областной научной экспедицией по охране памятников революции, истории и искусства камень был взят под охрану государства. Была запланирована реставрация камня с использованием вяжущего материала, которой помешала война .

Другие камни

Помимо собственно Борисовых камней, примерно в этом же регионе существовали другие камни с высеченными крестами и надписями. Данные камни, с определёнными оговорками, различными авторами рассматриваются в контексте Двинских или Борисовых камней.

Камень «Сулиборь хрьстъ»

Камень «Сулиборь хрьстъ» (также «4-й Двинской или Борисов камень» ) находился недалеко от второго дисненского камня, у левого берега Двины, у впадения в неё речки . В 1879 году, по поручению графа А. С. Уварова , М. Ф. Кусцинский доставил его в Москву, в Археологический музей. Позднее он был передан Историческому музею . В 1920-х годах перевезён в музей-заповедник « Коломенское », где и находится до сих пор.

Представляет собой валун красноватого гранита неправильной формы, примерно полтора метра в поперечнике (самый меньший из всех Двинских камней). На камне высечены крест, отличающийся по форме от крестов на других Двинских камнях, и надпись слева от креста — «сули борь», справа — «хрь стъ».

По мнению И. А. Шляпкина , камень являлся межевым знаком XIII—XIV веков .

Смысл надписи на камне не ясен. А. С. Плятер , М. Ф. Кусцинский и некоторые другие историки XIX века читали её так: «Сильный, храбрый Борис свят» . Современные историки обычно трактуют её следующим образом: «Сулиборов (принадлежащий Сулибору) крест» . Любопытно, что музейная табличка рядом с валуном в музее-заповеднике «Коломенское» долгое время сообщала о том, что на камне написано: «Господи храни раба твоего Бориса» , хотя любой желающий тут же мог убедиться в её ошибочности, взглянув на камень. Этот промах давал апологетам « Новой хронологии » лишний повод усомниться в «адекватности» современной исторической науки .

Рогволодов камень

В 1792 году у деревни Дятлово в 18 километрах от Орши был открыт для научного изучения монументальный памятник древнерусской эпиграфики XII века — так называемый Рогволодов камень . На камне был высечен шестиконечный крест и надпись: «В лето 6679 месяца мая в 7 день крест сей. Господи помози рабу своему Василию в крещении именем Рогволоду сыну Борисову » .

Генерал Е. Ф. Канкрин , изучавший Рогволодов камень в октябре 1818 года, увлечённый предпринятыми исследованиями, «взял меры об отыскании и осмотре» других камней в северной Белоруссии. Через непродолжительное время он прислал графу Румянцеву письмо с описанием Борисовых (Двинских) камней, находящихся в бассейне Западной Двины . Отдельно в этой записке Канкрин отмечает, что так как один из камней сильно пострадал, после того как «надзиратель водных путей подпоручик Дебональ разорвал его порохом» , то он предпринял меры о «пресечении подобного вандализма » , связавшись с окружным начальником водных сообщений и двинским полицмейстером . Таким образом, открытие Рогволодова камня для широкой общественности послужило толчком к активному изучению других камней с древними надписями в данном регионе, их защите и сохранению для потомков .

В 1805 году над камнем была построена церковь во имя св. мучеников Бориса и Глеба . В 1930-х, на волне воинствующего атеизма, церковь была разобрана и перенесена в саму деревню, а камень взорван .

Иосафатов камень

В конце XIX века в Витебске , напротив Успенского собора , примерно в 20 метрах от берега Двины находился обломок камня с глубоко высеченным на нём шестиконечным крестом . По свидетельству А. М. Сементовского , сохранившийся фрагмент имел наибольший размер 2 аршина 4 вершка (около 1½ метра). Других частей этого камня историк найти не смог. Расспросив местных жителей, исследователь узнал, что камень называют «Иосафатовым», но никаких преданий о времени и о причине изображения на нём креста сообщить ему никто не смог .

А. Г. Киркор высказал предположение о том, что камень может быть связан с трагической гибелью здесь известного униатского священника Иосафата (Кунцевича) .

Камень в Забежье

А. П. Сапунов в своей книге «Двинские или Борисовы камни» в числе прочего сообщает о том, что им найден ещё один камень («5-й Двинской или Борисов камень» ), лежавший на средине реки Западной Двины в 5 верстах от Витебска и 2 верстах от Маркова монастыря недалеко от деревни Забежье. На камне глубоко вырезан (глубина более 5 сантиметров) шестиконечный крест , но без всяких надписей .

Других сведений об этом камне, по-видимому, нет. Дальнейшая судьба его неизвестна.

Камень «Святополк-Александр»

В 1818 году на Западной Двине производилась взрывные работы с целью расчистки её русла от крупных камней для облегчения судоходства. Генерал Е. Ф. Канкрин , остановивший происходившее при этом уничтожение Борисовых камней, в своей переписке с графом Н. П. Румянцевым приводит выписку из «Дневных записок работам по Двине от г. Дисны до г. Динабурга , производимым смотрителем судоходства, подпоручиком Дебоналем». В том числе она содержит следующее интересное сообщение:

«Пятница, 25 октября. Сим числом работа производилась истреблением гряды по средине Двины около местечка Креславки , где вытянуто из оной 9 камней, каждый вокруг от 2½ до 3 с., вышиною от 1½ до 2 аршин; и между оной работы выбуравлен камень 16 с., вышиною в 1½ с.; в плоской фигуре, на котором выбит щит древних рыцарей, на коем солнце и славянскими литерами надпись: да не ɣбоітся дɣша моѧ врага моего ѧкоc твердою рɣкою десницы отросль Свѧтополка Александръ , — которому дано было шесть дыр, каждая шесть четвертей и расстрелян в мелкие дребезги, от коего только три куска отвалились по 1½ с.»

Версии о назначении камней

Историки не прошли к единому мнению о предназначении Двинских камней. Наиболее часто указываются следующие причины создания надписей на них:

- Надписи на камнях высечены в память (в благодарность Богу) успешной доставки строительных материалов на стругах по Двине из Инфлянт . Автором этой версии является М. Стрыйковский . Действительно, в начале XII века в Полоцке было развёрнуто масштабное строительство, и были построены: монастырь и церковь святых Бориса и Глеба , Спасо-Ефросиниевский монастырь и храм Святого Спаса на Полоте. Но, по мнению других историков, кирпич, известь и прочие материалы добывались и производились в самом Полоцке и его окрестностях, и не было никакой необходимости в столь дальней транспортировке их по Двине .

- Камни являлись пограничными знаками и обозначали границу Полоцкого княжества . Автором этой версии является К. П. Тышкевич . Однако другие историки отмечают, что камни находились преимущественно в русле Западной Двины на протяжении практически всего её течения, но граница Полоцкого княжества никогда по руслу Двины на таком большом расстоянии не проходила . В своих исследованиях А. Г. Киркор справедливо замечает: «При Борисе эти камни пограничного значения не могли иметь никакого, потому что они лежали внутри страны, а не на рубеже» .

- Камни были ранее священными камнями на капищах у язычников , а крест и надписи вытёсывались на них при христианизации населения. По-видимому, первым высказал эту мысль генерал Е. Ф. Канкрин в своей переписке с графом Н. П. Румянцевым по поводу недавно открытых Рогволодова камня и Двинских камней . Действительно, практика «крещения» языческих священных камней путём нанесения на них христианских символов или использования их для строительства храмов — довольно распространённое явление. В качестве примеров в других регионах можно привести строительство часовни на Конь-камне , а также попытку использовать Синий камень для строительства церкви.

- Надписи на камни были нанесены в голодные годы в надежде на урожай. Автором этой версии является Б. А. Рыбаков . По его мнению, голодный 1127 год сподвиг полоцкого князя Бориса Всеславича «крестить» ряд камней в надежде на получение помощи Божией в виде хорошего урожая хлеба. История повторилась в 1171 году, когда после голодной зимы его сын, Рогволод Борисович , припомнив обряд, проведённый отцом, освятил ещё один камень . Здесь следует заметить, что одно из распространённых названий у некоторых Борисовых камней — «Борис-хлебник».

Расположение камней

См. также

Примечания

- ↑ .

- , с. 250.

- .

- .

- ↑ , с. 241—242.

- .

- .

- ↑ , с. 255.

- .

- , с. 168.

- ↑ .

- .

- ↑ .

- ↑ , с. 33.

- , с. 249.

- ↑ , с. 19.

- ↑ , с. 95.

- , с. 21.

- , с. 96.

- , с. 97.

- , с. 22.

- , с. 23.

- .

- .

- .

- , с. 24.

- , с. 342—343.

- .

- , с. 23—24.

- .

- , с. 256—265.

- .

- , с. 99.

- , с. 232.

- ↑ , с. 26.

- , с. 7.

- , с. 29—30.

- , с. 30.

- , с. 247.

- .

- .

Литература

- Schlozer Aug. und Geschichte von Littanem Kurland und Liefland. — Halle, 1785. — Т. II. — С. 37.

- Мальгин Т. С. . — СПб. , 1794. — С. 168.

- // Северная почта : газета. — СПб. , 1818. — № 74 .

- // Северная почта : газета. — СПб. , 1818. — № 89 .

- // Северная почта : газета. — СПб. , 1818. — № 91 .

- // Виленский Дневник = Dziennik Wilenski : журнал. — Вильно , 1818. — № 11 . — С. 394—395 .

- Карамзин Н. М. . — изд. 2-е, исп-ое. — СПб. : В типографии Н. Греча, 1819. — Т. II. — С. 226, пр. 386. — 586 с. от 7 сентября 2014 на Wayback Machine

- Кёппен П. И. . — М. , 1822. — С. 45—51.

- Opis starożytney Polski. — Warszawa , 1828. — Т. II. — С. 279—280.

- Narbutt Theodor . Dzieje starożytne narodu litewskiego…. — Wilno , 1838. — С. 309—319.

- Kraszewski J. I. I. Dodatek «О Stryikowskim i iego Kronice» // Wilno od początków jego do roku 1750. — Wilno , 1840. — С. 460.

- Тyschkewicz Eust. Rsut oka nа Zrodla archeologei kraiowej. — 1842. — С. 43, табл. VIII.

- Plater А. О starozytnych kamieniach z napisami znai-duacychsie w гесе Dzwinie (od XIII wieku) kolo Polocka i Dzyesny // Rubon. — Wilno , 1842. — Т. II. — С. 37—48.

- Заслуги Румянцева в отечественной истории // Журнал Министерства народного просвещения . — 1846. — Т. 49, № 1, Отд. 5. — С. 46.

- Древние камни с надписями в реке Двине близ Полоцка и Дисны. // Витебские губернские ведомости. — 1846. — Т. 14. Часть неофициальная.

- Стрыйковский М. Полоцкий князь Борис Гинвилович // = Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiéj Rusi. — Варшава, 1846. — С. 241—242.

- Друцкий-Подбереский Р. // Иллюстрация : журнал. — СПб. , 1847. — Т. V , № 36 . — С. 186—187 .

- Тyschkiewicz Eust. Opisanie powiatu Borysowskiego. — Wilno , 1847. — С. 32—34.

- Виюк-Коялович А. История Литвы = Historiae Lithuanae. — Данциг, 1850. — С. 74—75.

- Кöрреn Р. Der Rogwolodsche Stein vom Jahre 1771 und die Steinschriften in der Düna // Вull. de lа classe des Sciences hist., philol. et polit. de l'Acad. — St.-Petersb.: Imp. des Sciences, 1855. — Т. III. — С. 33—44.

- Кёппен П. И. // . — СПб. , 1855. — Т. III. — С. 59—70.

- Турчинович И. В. . — СПб. , 1857. — С. 266—267, 270—271.

- Шпилевский П. М. Путешествие по Белоруссии. — СПб. , 1858. — С. 183—196.

- Говорский К. А. Историческое описание полоцкого Борисоглебского монастыря // Витебские губернские ведомости. — 1859. — Т. 42, неофициальная часть.

- Памятная книжка Могилевской губернии за 1861 г. — Могилев, 1861. — Т. IV. — С. 48.

- Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка (X—XIV вв.). — изд. 1-е. — СПб. , 1863. — С. 20, 33-34.

- Камни Бориса Всеволодовича и Василия Борисовича // Виленский вестник : газета. — 1864. — № 56 .

- О Двинских камнях и о Рогволодовом камне // Труды Московского археологического общества. — Т. I, вып. 1. — С. 40.

- Сементовский А. М. Памятники старины Витебской губернии // Памятная книжка Витебской губернии на 1867 г. — СПб. , 1867. — С. 195—200.

- Тышкевич К. П. // Древности. Археологический вестник издаваемый московским археологическим обществом / под ред. д. чл. А. А. Котляревского . — М. : Типография Грачёва и комп., 1868. — Т. 1. — С. 154—160. — 285 с.

- Погодин М. П. Древняя русская история до монгольского ига. — М. , 1871. — Т. III. — С. 53, 156.

- Тyschkiewicz К. Wilija i jei brzegi. — Drezno, 1871. — С. 32.

- Кусцинский М. Ф. // Труды Первого археологического съезда в Москве 1869 г. — М. , 1871. — Т. 1, Протоколы. — С. LXXI—LXXII.

- Зимин Н. Ф. // Всемирная иллюстрация : журнал. — СПб. , 1874. — Т. 3267 , № 105—106 .

- Уваров А. С. Заметка о Рогволодовом камне 1171 г // Труды Московского археологического общества. — 1876. — Т. VI, вып. 3. — С. 291.

- Иловайский Д. История России. — М. , 1880. — Т. I, ч. 2. — С. 100—101, 533—535.

- Zywoty ss. Ewfrosyny i Paraskewii. — Wilno, 1881. — Т. I. — С. 149—150.

- Киркор А. Н. О Двинских камнях, о Рогволодовом камне, о князьях Гинвиле, Борисе п Рогволоде // Живописная Россия. — Издание М.О.Вольфа. — СПб. , 1882. — Т. III. — С. 9. — 232 с.

- Срезневский И. И. Славяно-русская палеография XI—XIV вв. — СПб. , 1885. — С. 163.

- Романов Е. Р. Борисов камень в сел. Высоком Городце Сенненского уезда Могилевской губернии // Могилевские губернские ведомости. — СПб. , 1886. — Т. 42. — С. 182—183.

- Сапунов А. П. Витебская Старина. Материалы для истории Полоцкой епархии. — Витебск, 1888. — Т. т. V, ч. I, № 2. — С. 4—5.

- Сапунов А. П. Католическая легенда о Параскеве княжне Полоцкой. — Витебск, 1888. — С. 29.

- Романов Е. Р. // Труды Императорского Московского археологического общества. — М. , 1889. — Т. XIII, вып. 1.

- Сементовский А. М. // . — СПб. : Типо-литография Н. Степанова, 1890. — С. 92—101. — 137 с. — 600 экз.

- Батюшков П. Н. Белоруссия и Литва. — СПб. , 1890. — С. 15, 32—35, 152—154.

- Сапунов А. П. . — Витебск: Типография Витебского Губернского Правления, 1890. — 31 с.

- Сапунов А. П. Река Западная Двина. — Витебск: Типо-Литография Г. А. Маркина, 1893. — С. 191—192, 447—449 с рис. — 640 с.

- Данилевич В. Е. Очерки истории Полоцкой земли до конца XIV столетия. — Киев, 1896. — 72, 92, 135 с.

- Материалы по истории и географии Дисненского и Вилейского уездов Виленской губернии. — Изд. А. Сапунова и кн. В. Друцкого-Любецкого. — Витебск, 1896. — С. 92—95, 122, 195—197.

- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1893. — Т. X.

- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1899. — Т. XXVIa.

- Борисов Камень // АИЗ. — 1899. — С. 362—364.

- Шляпкин И. А. // . — 1901. — Т. XII, вып. 1-2. — С. 342—343.

- Шляпкин И. А. Древние русские кресты. — СПб. , 1906. — табл. V с.

- // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона . — 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. — Т. 1—2. — СПб. , 1907—1909.

- // Известия Императорской Археологической комиссии. — СПб. : Типография Главного Управления Уделов, 1909. — Т. 31. — С. 23—24. — 309 с.

- Романов Е. Р. // . — Вильно: Типография А. Г. Сыркина, 1911. — Т. 2. — С. 57—64. — 428 с.

- Романов Е. Р. Борисов камень в с. Высоком Городце Сенненского уезда Могилевской губернии. — Вильно, 1912.

- Михайлов М. И. // . — СПб. : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1913. — С. 16—20. — 59 с. от 6 марта 2016 на Wayback Machine

- Шляпкин И. А. Русская палеография. — СПб. , 1913. — С. 37.

- Кайгородов Н. Н. // Светильник : журнал. — 1914. — № 2 . — С. 12 .

- Орлов А. С. Амулеты-змеевики Исторического музея // Отчет Государственного Исторического музея за 1916—1925 гг. — М. , 1926. — С. Прилож. V.

- Лихачев Н. П. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики // Труды Музея палеографии Академии Наук СССР. — Л. , 1928. — Т. 1. — С. 103—134, 123.

- Труды Института истории, науки и техники Академии наук СССР. — 1935. — Т. V. — С. 545—568.

- Экспедиция академика И. И. Лепехина в Белоруссию и Лифляндию в 1773 г. // Архив истории науки и техники (Труды Института истории науки и техники Академии Наук СССР, серия I). — 1935. — Т. 5. — С. 558.

- Віцьбіч Ю. Барысаў камень (белор.) // «Віцебскі рабочы» : газета. — Віцебск , 1941. — № 29 сакавіка . — С. 3 .

- // Советская археология / ак. Б. Д. Греков. — Москва - Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1946. — Т. VIII. — С. 249—260. — 320 с. — 3000 экз.

- Орлов А. С. Библиография русских надписей XI—XV вв. — М. — Л. : Издательство Академии наук СССР, 1952. — С. 26—28, 53—58. — 238 с. — 1500 экз.

- Карский Е. Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам. — М. : Изд-во АН СССР, 1962. — 612 с.

- Рыбаков Б. А. Рогволодов камень. // Русские датированные надписи XI—XIV веков. — М. : Наука, 1964. — 2000 экз.

- Дучыц Л. У. Барысавы камяні: (гістарыяграфічны агляд) (белор.) // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. : журнал. — 1985. — № 4 . — С. 69—73 .

- Алексеев Л. В. Е. Ф.Канкрин и история открытия «Борисовых камней» в Белоруссии // Советская археология : журнал. — М. : «Наука», 1991. — № 2 . — С. 256—265 . — ISSN .

- Татьяна Ускова. // Белорусская нива (Сельская газета) : газета. — Мн. : «Редакция газеты «Белорусская нива», 2001.

- // Православная энциклопедия . — М. , 2003. — Т. VI : « Бондаренко — ». — С. 64. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 5-89572-010-2 .

- Клімковіч Ірына. (белор.) // Полымя : часопіс . — Мн. : Выдавецкі дом «Звязда» , 2007. — № 10 . — ISSN .

- Носовский Г. В. , Фоменко А. Т. // . — М. : АСТ, Астрель, 2010. — 544 с. — ISBN 978-5-17-060673-3 , 978-5-271-24409-4.

- Елена Бегунова. // «Рэспубліка» : газета. — Минск, 2011. — № 229 .

Ссылки

- на сайте

- на сайте

- 2021-12-23

- 1

![А. П. Сапунов Борисов камень в Друе[13]](/images/008/638/8638037/20.jpg?rand=658539)

![А. П. Сапунов Воротишин камень[13]](/images/008/638/8638037/23.jpg?rand=340685)