Interested Article - Имя существительное в русском языке

- 2021-09-06

- 1

Имя существительное в русском языке является отдельной знаменательной (самостоятельной) частью речи , лицо или явление и отвечает на вопросы кто? что? Обладает развитой морфологией , унаследованной в основном из праславянского языка : несловоизменительными категориями рода и неодушевлённости , а также словоизменительными категориями числа и падежа .

С формальной точки зрения синтаксические функции существительного — это функции подлежащего , именного сказуемого и дополнения . С точки зрения семантики функции существительного в предложении — это выражение субъекта действия или состояния, объекта действия или состояния, предикативного признака, атрибута, обстоятельственного квалификатора .

Категории

Русскому существительному присущи словоизменительные категории числа и падежа и классифицирующие категории рода, одушевлённости/неодушевлённости и личности.

Падеж

Падеж в русском языке выражает отношение имён существительных к другим словам в словосочетании и предложении. Словоизменительная морфологическая категория падежа строится как противопоставление шести основных рядов форм и пяти дополнительных, различающихся флексиями , причём флексии существительных выражают одновременно падежное значение и значение числа. У несклоняемых существительных падежные значения выражаются только формами согласуемых или координируемых слов (в предложении являющихся определением либо именным сказуемым ).

Шесть основных падежей:

- именительный ,

- родительный ,

- дательный ,

- винительный ,

- творительный ,

- предложный .

Кроме них, в русском языке существует:

- партитив («2-й родительный»),

- локатив («2-й предложный»),

- вокатив (звательный падеж),

- «второй винительный»,

- и особая « счётная форма ».

В системе шести падежей именительный падеж противопоставлен как прямой падеж остальным пяти — косвенным падежам. Он является исходной формой парадигмы, выступая в наиболее независимых синтаксических позициях; косвенные же падежи выражают, как правило, зависимость существительного от управляющего им слова. Будучи управляемыми формами, косвенные падежи выступают в сочетании с предлогами (предложно-падежные формы) и без них (беспредложные формы): видеть дом и направляться к дому ; управлять машиной и сидеть в машине . Из шести падежей один (именительный) является всегда беспредложным; один употребляется только с предлогами, а потому и называется предложным; остальные четыре падежа (средние в парадигме) выступают как с предлогами, так и без них. Для косвенных падежей существенно также, какой части речи они синтаксически подчиняются; различаются приглагольное и приименное употребление падежных форм.

Основные значения именительного падежа в предложении:

- значение субъекта действия или состояния — в слове, выполняющем синтаксическую функцию подлежащего: Мой брат изучает медицину , Книга мне нравится ;

- значение предикативного определения субъекта — в слове, выполняющем функцию сказуемого: Мой брат — студент .

В пределах текста (как обособленный член предложения или отдельное предложение), в диалогических репликах именительный падеж используется в функциях:

- главного члена самостоятельного односоставного ( назывного ) предложения: Летнее утро . В воздухе тишина (А. П. Чехов);

- обращения: Какой вы умный, Петя! (А. П. Чехов);

- вводимой темы высказывания: Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать? (М. Ю. Лермонтов);

- ответной реплики, имеющей целью назвать предмет: Как ваша фамилия? — Иванов , Как называется этот предмет? — Фломастер .

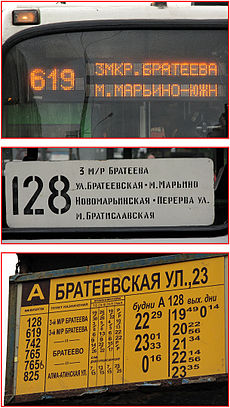

Все эти функции связаны с называнием предмета и с отсутствием синтаксической зависимости существительного от других слов в пределах предложения. Именительный падеж широко применяется также вне текстового окружения как форма, несущая чисто назывную функцию, — например, в словарях, в перечнях (списках) предметов, в надписях, подписях, на этикетках, в заглавиях произведений.

Родительный падеж выражает значения:

- принадлежности (в приимённой позиции): рука матери , подарок отца , (взял) карандаш соседа ;

-

прямого объекта:

- при глаголах с отрицанием (вместо винительного падежа при переходном глаголе): я не читал этой книги , не знаю этих работ ;

- при некоторых глаголах — и без отрицания: ждать приезда , желать успехов , бояться ответственности , избегать волнений ;

- при отглагольных существительных со значением действия: чтение книги , уборка снега ;

- значение субъекта при отглагольных существительных со значением действия или состояния: разговор друзей , выпадение снега ;

- количественное — в различных случаях обозначения количества предметов, степени проявления признака в предмете, ограниченного объёма вещества или совокупности однородных предметов, а также их полного отсутствия: десять дней , несколько месяцев , он старше сестры на два года , килограмм крупы , стакан молока , купить хлеба , дать воды , настроить домов , нет денег , не сказал ни слова ;

- определительное значение — в некоторых лексически ограниченных случаях приимённого употребления: мужчина среднего роста , товар первого сорта , страна озёр , человек дела ;

- временно́е обстоятельственное значение — при назывании даты: Это было пятого мая .

Дательный падеж выражает:

- значение адресата — лица, для которого осуществляется действие: дать книгу товарищу , послать письмо отцу ;

- значение субъекта состояния — в безличных предложениях : Брату нравится путешествовать , Мне стыдно, скучно .

Основное значение винительного падежа — значение прямого объекта, то есть объекта непосредственного приложения действия, состояния: рисовать картину , рубить дрова , знать английский язык . Другие значения:

- значение субъекта состояния — в безличных предложениях при некоторых глаголах: Больного знобит, лихорадит , Его влекло на север ;

- значение меры и степени проявления действия, состояния: Пробыл в городе неделю , Отдыхал каждую зиму в горах , весить тонну , стоить рубль .

Творительный падеж выражает значения:

- орудия действия: писать карандашом , разрезать хлеб ножом ;

- прямого объекта — при некоторых глаголах: управлять самолётом , наслаждаться музыкой , заниматься любимым делом , владеть компьютером ;

- предикативного определения — в функции именного сказуемого: Он будет врачом , Он стал хорошим учителем ;

- субъектное значение — в пассивной конструкции предложения: Дом строится бригадой рабочих , Проект утверждён комиссией ;

-

обстоятельственные значения:

- места: ехать полями , идти лесом ;

- времени: То было раннею весной (А. К. Толстой), Я знал его ребёнком ;

- образа действия: петь басом , ходить толпой ;

- меры и степени: говорить о чём-либо целыми днями , закупать картофель мешками ;

- уточняющего признака — в приимённой позиции: земля, богатая нефтью , высокий ростом .

Основные значения предложного падежа :

- изъяснительное (разновидность объектного значения): рассказывать о прошлом , думать о сыне ;

- обстоятельственное значение места: Жить в лесу, на даче , хоровой кружок при клубе .

Периферийные падежи используются следующим образом.

Партитив (или «2-й родительный») у существительных вещественного, собирательного и абстрактного значения, как правило, передаёт количественно-ограничительное значение: ср. мало народу , килограмм сахару , чашка чаю .

Локатив (или «2-й предложный») обозначает объект, в пределах которого совершается действие: ср. в лесу водятся зайцы , ребёнок сидит на полу , она ждала лодку на берегу , он погиб в бою , мы ждём в аэропорту .

Звательный падеж ( вокатив ) используется в разговорном языке при обращении, ср. Вань, поди-ка сюда! У некоторых слов сохранились остатки древнего звательного падежа, исторически вытесненного именительным: боже , господи , отче , ср. Чего тебе надобно, старче? (А. С. Пушкин).

Счётная форма и «второй винительный» выступают лишь в особых синтаксических конструкциях (см. ниже).

Число

Грамматическая категория числа является у имён существительных словоизменительной и строится как противопоставление двух рядов форм — единственного и множественного числа. Присущие древнерусскому языку особые формы двойственного числа в современном русском языке не сохранились, имеются лишь остаточные явления (формы множественного числа названий парных предметов: берега , бока , уши , плечи , колени ; формы существительных час , ряд , шаг в сочетаниях типа два часа́ ).

У названий исчисляемых предметов и явлений форма единственного числа обозначает единичность, множественного числа — количество более одного: стол — мн. ч. столы , день — мн. ч. дни , дерево — мн. ч. деревья , гроза — мн. ч. грозы . Существительные с абстрактным, собирательным, вещественным значениями относятся к singularia tantum : толщина , баловство , зверьё , молоко , либо к pluralia tantum : хлопоты , финансы , духи́ , консервы .

В тех случаях, когда у слов singularia tantum возможно образование форм множественного числа, такому образованию обязательно сопутствуют те или иные семантические осложнения: ср. «видовое множественно» типа вино — мн. ч. ви́на , красота — красо́ты , «эмфатическое множественное» при обозначении большого количества типа вода — мн. ч. во́ды , снег — снега́ и т. д.

Число существительных выражается также синтаксически — числовой формой согласуемого или координируемого слова или числительным: новая книга — мн. ч. новые книги , Студент читает/читал — мн. ч. Студенты читают/читали . У несклоняемых существительных и существительных pluralia tantum , обозначающих исчисляемые предметы, синтаксический способ выражения числа является единственным: новое пальто , одно пальто — мн. ч. новые пальто , три пальто ; одни ножницы — мн. ч. двое ножниц , одни сутки — мн. ч. четверо/несколько/много суток .

Род

Категория рода у имён существительных является классифицирующей или не словоизменительной (каждое существительное относится к определённому грамматическому роду) и строится как противопоставление трёх родов — мужского, женского и среднего. Существительные мужского рода семантически определяются как слова, способные обозначать существо мужского пола, существительные женского рода — как слова, способные обозначать существо женского пола, а существительные среднего рода — как слова, не способные указывать на пол. При этом у одушевлённых существительных мужского и женского рода (названий людей и частично — названий животных) связь с обозначением пола — непосредственная (ср. отец и мать , учитель и учительница , лев и львица ), а у неодушевлённых существительных (частично — также у названий животных) — опосредованная, проявляющаяся как возможность стилистического переосмысления в образе существа соответствующего пола (ср. рябина и дуб в народной песне «Тонкая рябина», а также Дед Мороз , Царевна-лягушка и т. п.). Родовые различия существительных выражены только в единственном числе, поэтому существительные pluralia tantum не принадлежат ни к одному из трёх родов. Особое место занимают так называемые существительные общего рода, способные обозначать лицо как мужского, так и женского пола и соответственно обладать грамматическими признаками мужского и женского рода ( сирота , недотрога , плакса ).

Род существительных выражается как морфологически — системой флексий существительного в единственном числе, так и синтаксически — родовой формой согласуемого или координируемого слова (прилагательного или другого слова, склоняющегося как прилагательное, глагола-сказуемого). Поскольку система флексий единственного числа не у всех словоизменительных типов существительных однозначно указывает на определённый род (так, существительные II склонения могут относиться и к женскому, и к мужскому роду: м. р. слуга , ж. р. прислуга ), последовательно однозначным является синтаксическое выражение рода существительных. У так называемых несклоняемых существительных этот способ выражения рода является единственным (ср. р. недавнее интервью , м. р. длиннохвостый кенгуру и т. п.).

Способностью указывать на пол обладают также формы согласуемых и координируемых слов в сочетании с существительными общего рода ( круглый (м. р.) сирота и круглая (ж. р.) сирота ), а также с существительными мужского рода — названиями лиц по профессии, должности ( врач , инженер , директор ), которые могут при указании на женский пол лица сочетаться (только в форме именительного падежа) с формами женского рода координируемых и (реже) согласуемых слов: Врач пришла , У нас новая врач (разговорно).

Одушевлённость

Существительные — названия лиц и животных относятся к разряду одушевлённых , все остальные существительные — к разряду неодушевлённых . Собирательные существительные — названия совокупностей, групп людей и животных ( народ , толпа , стая , стадо и т. п.) — принадлежат к неодушевлённым. К одушевлённым существительным относятся покойник , мертвец , зомби , кукла , ферзь , валет , туз , но при этом существительное труп является неодушевленным. Существительные робот , микроб , вирус испытывают колебания: так, слово робот обычно является одушевлённым в научной фантастике ( Астронавигатор поприветствовал робота ), но неодушевлённым, если употребляется в отношении реально существующего оборудования ( На заводе установили новый промышленный робот ).

Одушевлённость выражается совпадением формы винительного падежа с формой родительного падежа во множественном числе (за исключением несклоняемых существительных) и в единственном числе (только у слов мужского рода I склонения): вижу брата, братьев, сестёр, животных . У неодушевлённых существительных те же формы совпадают с формой именительного падежа: вижу стол, столы, книги, деревья . Одушевлённость/неодушевлённость существительных регулярно выражается также синтаксически — формой винительного падежа согласуемых слов (прилагательных и других слов, склоняющихся как прилагательные, а также — для одушевлённых существительных — числительных полтора , два , оба , три , четыре и собирательных числительных типа двое , пятеро ): вижу своего брата , своих братьев , двух/двоих друзей , трёх подруг , пятерых солдат , но: вижу новый дом , новые дома . Все существительные употребляемые только во множественном числе — неодушевлённые; единственное исключение — слово Весы в значении знака Зодиака: В конце первого полугодия Весов ждут прекрасные любовные и дружественные отношения.

Согласовательный класс

В соответствии с набором флексий согласуемого слова (прилагательного или другого слова, склоняющегося как прилагательное) существительные делятся на семь согласовательных классов :

- мужского рода одушевлённые ( брат ),

- мужского рода неодушевлённые ( стол ),

- женского рода одушевлённые ( сестра ),

- женского рода неодушевлённые ( книга ),

- среднего рода одушевлённые ( животное ),

- среднего рода неодушевлённые ( окно )

- pluralia tantum ( ножницы ).

Все семь согласовательных классов позволяет выявить, например, такой диагностический контекст: Я вижу больш__ Х, кажд__ из которых по-своему хорош__ . Если подставить на место Х указанные выше лексемы, то будет хорошо видно, что все они имеют разные согласовательные модели, то есть разные наборы флексий, используемых согласуемыми с ними словоформами (в примере на месте этих флексий стоит подчёркивание ).

Личность

Личность не имеет у существительных в русском языке особого регулярного (категориального) морфологического выражения. Существительные со значением лица входят в более широкий разряд одушевлённых существительных.

Личность выражается словообразовательно — целым рядом суффиксов существительных:

- -ист : тракторист ;

- -щик : наборщик ;

- -льщик : носильщик ;

в том числе — в названиях лиц женского пола, мотивированных существительными мужского рода со значением лица:

- -ниц(а) : писательница ;

- -ш(а) : секретарша ;

- -/j/(а) : гостья ;

- -есс(а) : поэтесса .

К названиям лиц относятся также: все существительные общего рода; существительные мужского рода II склонения ( слуга , воевода ), существительные I склонения, имеющие в единственном числе словоизменительный суффикс -ин , а во множественном числе — безударную флексию -е ( гражданин — граждане , крестьянин — крестьяне ).

Склонение существительных

Изменение существительных по числу и падежу называется склонением . В зависимости от набора окончаний (флексий) выделяются 3 основных типа склонения. Внимание : здесь приведена нумерация склонений в научной традиции . В школьной традиции принято называть первое склонение вторым, а второе — первым.

- I склонение включает существительные мужского рода с нулевой флексией в именительном падеже единственного числа: стол , конь ; среднего рода с флексией -/о/ (орф. -о и -е ): окно , поле ; мужского рода с той же флексией: домишко , волчище , подмастерье .

- II склонение включает существительные женского, мужского и общего рода с флексией -/а/ (орф. -а и -я ) в именительном падеже единственного числа: карта , земля , юноша , сирота .

-

III склонение включает

- существительные женского рода с основой на мягкую согласную или на шипящую и с нулевой флексией в именительном падеже единственного числа: область , ночь , молодёжь и т. п.;

- существительное мужского рода путь ;

- существительные среднего рода бремя , время , вымя , знамя , имя , племя , пламя , семя , стремя , темя и дитя .

Согласно другой концепции третье склонение включает только существительные женского рода, а существительные путь , дитя и десять вышеназванных существительных на -мя относятся к особому классу разносклоняемых существительных, не входящих в общую систему склонений и совмещающие в одной парадигме разные типы склонения .

Различие типов склонения наиболее чётко выражено в формах единственного числа.

По происхождению I склонение восходит к индоевропейскому склонению с основой на -о, II склонение — к основам на -а, III склонение — к основам на i, так называемые разносклоняемые существительные, за исключением «путь» — к основам на согласный (слово же «путь» склоняется так, как склонялись все слова мужского рода древнерусского склонения на -i, перешедшие затем в I склонение).

Единственное число

| Падеж | Флексии | Примеры | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Им. | −0, -/о/, -/е/ | стол | конь | окно | поле |

| Род. | -/а/, -/я/ | стола | коня | окна | поля |

| Дат. | -/у/, -/ю/ | столу | коню | окну | полю |

| Вин. |

неодуш. = им. п.

одуш. = род. п. |

= им. п. | = род. п. | = им. п. | |

| Твор. | -/ом/, -/ем/ | столом | конём | окном | полем |

| Предл. | -/е/ | (о) столе | (о) коне | (об) окне | (о) поле |

| Падеж | Флексии | Примеры | ||

|---|---|---|---|---|

| Им. | -/а/, -/я/ | карта | земля | сирота |

| Род. | -/ы/, -/и/ | карты | земли | сироты |

| Дат. | -/е/ | карте | земле | сироте |

| Вин. | -/у/, -/ю/ | карту | землю | сироту |

| Твор. | -/ой/, -/ей/ | картой, -ою | землёй, -ёю | сиротой, -ою |

| Предл. | -/е/ | (о) карте | (о) земле | (о) сироте |

| Падеж | Флексии | Примеры | ||

|---|---|---|---|---|

| Им. | −0, -/а/ | степь | путь | имя |

| Род. | -/и/ | степи | пути | имени |

| Дат. | -/и/ | степи | пути | имени |

| Вин. | = им. па. | |||

| Твор. | -/ю, -/ем/, -/ом/ | степью | путём | именем |

| Предл. | -/и/ | (о) степи | (о) пути | (об) имени |

-

Примечания

:

- 1. Орфографические варианты флексий (например, -а и -я ) здесь и далее не указываются, но отражаются в примерах.

- 2. Существительные I склонения мужского рода на -ий и среднего рода на -ие в предложном падеже и существительные II склонения на -ия в дательном и предложном падеже имеют флексию -и : санаторий — о санатории , линия — линии, о линии , знание — о знании , житие́ — о житии́ ; сюда же: забытьё — в забытьи́ .

- 3. В творительном падеже существительные I склонения среднего рода бытие́ и житие́ имеют флексию -е́м : бытие́м , житие́м , а существительное III склонения дитя — флексию -ей : дитятей .

- 4. Существительные на -ишко и -ище типа домишко , письмишко , домище , бычище образуют вариантные формы косвенных падежей по I и II склонениям: род. п. домишка и домишки , дат. п. домишку и домишке , твор. п. домишком и домишкой .

- 5. В творительном падеже существительных II склонения вариант флексии -ою более свойствен книжной речи и широко употребителен в поэзии.

В таблицы склонений не включены следующие три падежные формы, которые являются «морфологически неполными», то есть морфологические показатели этих падежей имеются лишь у небольшой части словоформ.

Партитив (или «2-й родительный») на -у имеется у некоторых существительных I склонения мужского рода вещественного, собирательного и абстрактного значения, ср. народу , чаю , сахару , шуму , воздуху , киселю , шёлку и т. п. У прочих лексем партитив не выделяется отдельно от родительного падежа; кроме того, даже специальные формы партитива в основном всегда могут быть заменены формой родительного падежа (ср. добавь сюда сахару // сахара ).

Локатив (или «2-й предложный») используется с предлогами в и на при обозначении объекта, в пределах которого совершается действие. Ряд существительных I склонения мужского рода имеет в локативе ударную флексию -у́ (ср. в лесу́ , в пруду́ , на полу́ , на берегу́ , в году́ , на свету́ , в бою́ , в аэропорту́ ), а ряд существительных III склонения женского рода ударную флексию -и́ (ср. в крови́ , в степи́ , в тени́ , на двери́ , в тиши́ , в ночи́ — но о кро́ви , о но́чи и т. п.). Во всех остальных случаях, в том числе во множественном числе, особых форм локатива нет, используется предложный падеж.

Новозвательный падеж ( вокатив , или «звательная форма») образуется от существительных II склонения путём отсечения последней гласной, ср. Вань , Дим , Танюш .

Кроме того, в особых синтаксических конструкциях выступают:

- « Счётная форма » на -а́ — у существительных час , ряд , шаг с числительными два , три и четыре (в сочетаниях типа два часа́ , три шага́ и т. п.).

- «Второй винительный», совпадающий с именительным, но используемый после предлога в конструкциях типа годиться в отцы , пойти в солдаты и пр.

Множественное число

| Падеж | Флексии | Мужской род | Средний род. | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Им. | -/ы/,-/и/, -/а/,-/я/, -/е/ | столы | кони | бояре | окна | поля | имена |

| Род. | -/ов/, -/ей/, −0 | столов | коней | бояр | окон | полей | имён |

| Дат. | -/ам/,-/ям/ | столам | коням | боярам | окнам | полям | именам |

| Вин. |

неодуш. = им. п.

одуш. = род. п. |

= им. п. | = род. п. | = им. п. | |||

| Твор. | -/ам’и/, -/ям’и/ | столами | конями | боярами | окнами | полями | именами |

| Предл. | -/ах/, -/ях/ | (о) столах | (о) конях | (о) боярах | (об) окнах | (о) полях | (об) именах |

| Падеж | Флексии | Женский род | Общий род | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Им. | -/и/,-/ы/, -/а/, -/е/ | карты | земли | степи | сироты |

| Род. | -/ов/, -/ей/, −0 | карт | земель | степей | сирот |

| Дат. | -/ам/, -/ям/ | картам | землям | степям | сиротам |

| Вин. | неодуш. = им. п. / одуш. = род. п. | ||||

| Твор. | -/ам’и/, -/ям’и/ | картами | землями | степями | сиротами |

| Предл. | -/ах/, -/ях/ | (о) картах | (о) землях | (о) степях | (о) сиротах |

Нестандартные формы множественного числа

-

в ряде слов III склонения во мн. ч., как и в косв. п., проявляются части основы, не проявленные в им. п. ед. ч.:

- мать — матери, дочь — дочери (проявляется -/ер/-, утраченная в именительном падеже единственного числа часть основы (ср. англ. mother , нем. Mutter , лат. mater ; англ. daughter , нем. Tochter );

- имя — имена, семя — семена (проявляется -/ен/-, утраченная в именительном падеже единственного числа часть основы (ср. лат. nomen, semen ) — группа из десяти «разносклоняемых имён»;

-

ряд слов I

склонения приобретают во мн. ч. специфический суффикс:

- -/я/-: брат — братья, друг — друзья, князь — князья, муж — мужья, колос — колосья, повод — поводья, стул — стулья, лист — листья, клок — клочья, брус — брусья, клин — клинья, прут — прутья, кол — колья, ком — комья, зуб — зубья, сук — сучья, дерево — деревья, полено — поленья, крыло — крылья, звено — звенья, перо — перья и несколько менее употребительных. Это — остаток древнего собирательного числа.

- -/ес/-: небо — небеса, чудо — чудеса. Остались лишь два из большой группы старославянских слов, склонявшихся подобным образом. Стали склоняться правильно, но оставили производные слова с -/ес/-: слово, дерево, тело (словесный, древесный, телесный);

- -/ов/-: сын — сыновья, кум — кумовья;

- названия лиц, животных и грибов с суффиксом -/онок/- (орфографически также -/ёнок/-) меняют его на -/ат/- (-/ят/-): поварёнок — поварята, мышонок — мышата, опёнок — опята, и т. п.

-

названия групп людей с суффиксом -/ин/- теряют его:

- англичанин — англичане, армянин — армяне, мусульманин — мусульмане, крестьянин — крестьяне, дворянин — дворяне, гражданин — граждане, горожанин — горожане, римлянин — римляне, южанин — южане и т. п.

- татарин — татары, болгарин — болгары (но: грузин — грузины)

- несколько слов меняют суффикс несистематически: хозяин — хозяева (-/ин/- — -/ев/-), судно — суда (-/н/- теряется),

-

несколько слов образуют мн. ч. от другого корня, нежели в ед. ч. (

супплетивно

):

- ребёнок — дети (правильно образованные слова «дитя» и «ребята», хотя и существуют, по семантическим причинам не образуют с этими словами числовых пар)

- человек — люди (после числительных по II склонению склоняется правильно образованное, но не имеющее формы имен. падежа, слово «*человеки»: один человек, два человека, пять человек).

Функции существительного

Синтаксические функции существительного, как и других знаменательных частей речи, могут быть охарактеризованы с формальной и семантической точек зрения.

Формальные (собственно структурные) синтаксические функции существительного — это функции подлежащего, именного сказуемого и дополнения. Существительное синтаксически подчиняет себе согласуемое определение (Дай мне синюю ручку). Существительное- подлежащее координируется со сказуемым — глаголом или именем ( Петя поёт , Петя пришёл , Друзья Пети — мои коллеги ). Существительное в формах косвенных падежей (в сочетании с предлогом или без него) управляется глаголом или именем либо примыкает к нему (падежное примыкание), а также выполняет роль разнообразных определителей, в том числе как приложение ( Я пишу книгу , Судьба человека , Вася-гармонист ).

К семантическим функциям существительного в предложении относятся функции выражения субъекта действия или состояния, объекта действия или состояния, предикативного признака, атрибута, обстоятельственного квалификатора.

Примечания

- Лопатин В. В. // Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Караулов . — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Научное издательство « Большая Российская энциклопедия »; Издательский дом « Дрофа », 1997. — С. 548—550. — 721 с. — ISBN 5-85270-248-X .

- , с. 475.

- ↑ Лопатин В. В. , Улуханов И. С. Восточнославянские языки. Русский язык // Языки мира. Славянские языки . — М. : Academia , 2005. — С. 444—513. — ISBN 5-87444-216-2 .

- . Дата обращения: 21 июня 2007. 29 сентября 2007 года.

- Розенталь Д. Э. и др. Словарь лингвистических терминов

Литература

- Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М.: Наука, 1967 (и переиздания).

- Лопатин В. В. , Улуханов И. С. Восточнославянские языки. Русский язык // Языки мира. Славянские языки . — М. : Academia , 2005. — С. 444—513. — ISBN 5-87444-216-2 .

- Конявская С. В. Феномен собирательных существительных в истории русского языка // Древняя Русь. Вопросы медиевистики . 2006. № 1 (23). С. 45-52.

- 2021-09-06

- 1