Interested Article - Нахско-дагестанские языки

- 2020-12-31

- 1

На́хско-дагеста́нские языки́ (также восточнокавказские ) — языковая семья , распространённая в восточной части Северного Кавказа (в Дагестане , Чечне и Ингушетии ), отчасти в Азербайджане и Грузии , а также в диаспорах разных стран . По разным оценкам, число говорящих на языках семьи варьируется от 2,6 до 4,3 миллионов человек. На некоторых из них говорит не более нескольких сотен человек .

Нахско-дагестанские языки разделились из общего праязыка к концу III тысячелетия до нашей эры. За своё существование они подверглись значительному влиянию иранских и тюркских языков, а также арабского и, с XX века, русского . Существует несколько гипотез, объединяющих нахско-дагестанские семьи в макросемьи , в том числе с другими языками Кавказа , но ни одна из них не является общепризнанной . Вследствие географических и культурных особенностей региона дагестанские языки существовали в относительной изоляции друг от друга, что привело к значительному языковому разнообразию . Вместе с тем в Дагестане было распространено многоязычие — владение несколькими языками, включая другие нахско-дагестанские . Большинство нахско-дагестанских языков бесписьменные .

Генеалогическая классификация внутри семьи и разделение на языки и диалекты являются предметом научных дискуссий. Традиционно семья делится на шесть ветвей . Нахско-дагестанские языки выделяются сравнительно богатым набором согласных и широким распространением фарингализации . В грамматике отличительными чертами семьи являются эргативно-абсолютивное кодирование аргументов глагола, две системы падежей (обычных и локативных ) и наличие категории именного класса .

Название

Нахско-дагестанские языки также называют «восточнокавказскими». Лингвист Николай Трубецкой в своё время предлагал называть их «чечено-лезгинскими» .

Под термином « дагестанские языки » может подразумеваться общность внутри семьи, включающая в себя все языки семьи, кроме нахской ветви . В прошлом их называли «лезгинскими»; в армянском , азербайджанском , грузинском и среднеперсидском для обозначения дагестанцев использовались слова, родственные этнониму « лезгин » .

Распространение

География

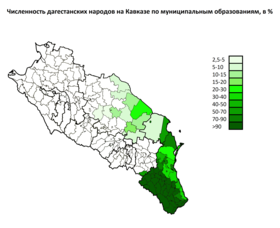

Большинство языков нахско-дагестанской семьи распространены только в горной части Дагестана . Носители аваро-андийских языков живут на западе Дагестана, цезских — на юго-западе, лакского и даргинских — в центре. Лезгинские языки распространены на юге региона .

На чеченском и ингушском языках говорят в основном в Чечне и Ингушетии соответственно. Лезгинский , рутульский и цахурский распространены также в Азербайджане, будухский , крызский и хиналугский — только в Азербайджане, удинский — в Азербайджане и Грузии. Бацбийский язык распространён в одной деревне в Грузии . Кроме того, в Грузии и Азербайджане есть небольшие сообщества носителей аварского , бежтинского и ахвахского языков. Небольшие сообщества носителей нахско-дагестанских языков можно найти и в других странах. В Турции есть сообщества носителей аварского , лезгинского и цезского языков. Некоторое число носителей агульского , даргинских и других языков проживают в Киргизии — это потомки депортированных в результате раскулачивания в 1937—1939 годы. Чеченские и ингушские сообщества в Казахстане появились вследствие тотальной депортации этих народов в 1944 году. Небольшие сообщества есть также в разных регионах России .

Численность

На некоторых нахско-дагестанских языках говорит не более нескольких сотен человек . По данным переписи 1989 года чеченским в СССР владели 958 309 человек, ингушским — 237 438, аварским — 604 200, даргинским — 365 800, лакским — 118 400, лезгинским — 466 800, агульским — 19 900, рутульским — 20 700, табасаранским — 98 400, цахурским — 20 100. Оценки количества носителей других языков нахско-дагестанской семьи варьируются в пределах от пятисот до нескольких тысяч носителей у каждого языка . По оценке 2011 года, число говорящих на языках нахско-дагестанской семьи составляет примерно 4,3 миллиона человек, из них в России проживает, по данным переписи 2010 года , около 3,6 миллионов . По оценке лингвиста Михаила Алексеева , на нахско-дагестанских языках говорят около 2,6 миллионов человек , а самыми распространёнными из них в начале XXI века, по словам лингвиста Бернарда Комри , являются чеченский (около 1,3 миллиона носителей) и аварский (около 800 тысяч) .

Многие языки и диалекты семьи находятся под угрозой исчезновения . Будухский , бацбийский, южные даргинские языки и некоторые диалекты других языков находятся в критическом состоянии: на них говорят только взрослые и пожилые люди, что означает вероятность скорой утраты языка. Вымирание происходит вследствие массового переселения носителей в равнинную часть Дагестана. Обычно язык утрачивается у переселенцев в первом или втором поколении. Многие высокогорные поселения обезлюдели за последние десятилетия .

Социолингвистическая ситуация

Многоязычие

Исконные сообщества носителей нахско-дагестанских языков обычно живут в моноэтничных и моноязычных деревнях . Некоторые языки распространены как родные только у жителей определённой деревни . Несмотря на это, в Дагестане издревле распространено многоязычие . Жители высокогорных регионов часто учили языки равнинных районов, используя их для торговли, при этом вторые реже говорили на языках первых. Таким образом, распространение языков происходило по направлению из равнин в горы . Кроме того, жители соседних деревень, говорящих на разных языках или диалектах, часто могли общаться на одном или обоих языках . Другими источниками многоязычия могли быть межэтнические браки, торговля, пастушество или сезонные работы вдалеке от родной деревни . До XX века в северном Дагестане функцию лингва франка выполнял аварский язык . В результате этого появилось особое койне на основе аварского — болмац . В равнинных частях северного Дагестана языком межэтнического общения отчасти был ногайский . В южном Дагестане такую функцию выполняли кумыкский и азербайджанский .

В наши дни носители бесписьменных языков зачастую используют один или два чужих языка для получения образования и взаимодействия с государством . Таким образом, современные жители горных сёл Дагестана часто говорят на трёх языках: родном, более крупном нахско-дагестанском языке, распространённом на некоторой территории, и русском . В меньшей степени распространено знание языков соседних сёл, а также азербайджанского, кумыкского, грузинского и классического арабского . Традиционное многоязычие сохранилось преимущественно у пожилых носителей .

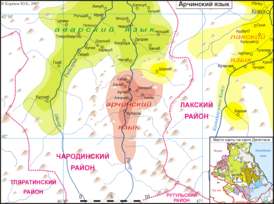

Вследствие этого некоторые языки Дагестана вытесняются другими — преимущественно аварским, азербайджанским и русским, который является современным лингва франка региона . Лингвист Александр Кибрик причислял к таким вытесняемым языкам арчинский , будухский , гинухский , годоберинский , гунзибский , крызский , тиндинский , хваршинский и хиналугский . Аварская письменная норма широко используется в своём регионе Дагестана в связи со статусом аварского как средства межэтнического общения. Даргинский литературный язык укоренён в меньшей степени: в быту даргинцы зачастую переходят на русский даже при общении с носителями других идиомов даргинской группы . Уровень владения лакским, кумыкским и азербайджанским в качестве лингва франка в современном Дагестане снижается .

Письменности

Большинство языков нахско-дагестанской семьи бесписьменные . Ныне вымерший агванский — единственный нахско-дагестанский язык, который имел собственную письменность ранее XIX века . Визуально она похожа на грузинский и армянский алфавиты . Предположительно, армянский алфавит лежит в основе агванского письма .

До установления советской власти некоторые народы Дагестана использовали аджам — адаптированную арабскую письменность . Сохранилось некоторое количество письменных источников XVII—XIX веков на аварском, лакском, лезгинском и некоторых даргинских языках, использующих аджам . В 1929 году советская власть ввела в качестве официальной письменности для языков Дагестана латиницу, но уже в 1939 году латиница была заменена на алфавиты на основе кириллицы. Письменный стандарт имели семь языков: аварский, литературный даргинский , лакский, лезгинский, ингушский, табасаранский и чеченский . Алфавиты использовались в школьном обучении и ограниченно применялись в СМИ. В 1990-е годы письменность также получили агульский, рутульский и цахурский языки. В Азербайджане для удинского языка создан алфавит на основе азербайджанской латиницы . Он используется в текстах и для обучения в школе села Нидж . На аварском, литературном даргинском, лакском, лезгинском, ингушском, табасаранском и чеченском издаются несколько газет, на них выходят еженедельные телепередачи на местном телевидении. Агульский, рутульский и цахурский алфавиты используются в меньшей степени .

Кириллические алфавиты для нахско-дагестанских языков похожи. В них используются диграфы для обозначения специфических фонем, соответствий которым нет в русской кириллице : фарингализованные фонемы, геминированные и абруптивные согласные .

История

Существование общего восточнокавказского языка, давшего начало языкам семьи, исследования относят к VI—III тысячелетиям до нашей эры. Это позволяют определить данные лексикостатистики и археологии : например, в нахско-дагестанских языках есть общие названия для золота и серебра, но нет общих названий для железа. Это позволяет датировать время существования неолитом , а разделение — ранним бронзовым веком . Археологические и лингвистические данные указывают на то, что с началом неолита носители пра-нахско-дагестанского мигрировали в более горные районы северо-восточного Кавказа, что привело к изолированности сообществ друг от друга и, впоследствии, развитию отдельных языков . Географическая изолированность усиливалась правилами эндогамии внутри одной деревни или этнической группы, которая практиковалась у многих народов Дагестана . Учёные предполагают, что ареал расселения носителей праязыка примерно совпадает с современной территорией распространения языков семьи, то есть нахско-дагестанские языки являются автохтонными .

Известно только два древних текста на языке нахско-дагестанской семьи. Это палимпсесты , найденные в 1990-е в монастыре Святой Екатерины в Египте . Предположительно, они написаны на вымершем агванском языке — предке удинского . Кроме того, с XIV века сохранилось несколько коротких текстов на аварском .

Разные кочевые общества, мигрировавшие к ареалу нахско-дагестанской семьи, вступали в контакты с дагестанцами и оказывали влияние на развитие языков. Значительное влияние оказали миграция иранских народов , начавшаяся во втором тысячелетии до нашей эры, миграции тюркских народов — булгар и хазар в середине, половцев в конце первого тысячелетия нашей эры, ногайцев в 1600—1700 годы . В III веке южный Дагестан был завоёван Сасанидской империей и до VI века был локальным центром распространения персидской культуры, что привело к волне влияния среднеперсидского языка . В VII веке с завоеванием Дагестана Арабским халифатом началась постепенная исламизация народов Дагестана. В результате этого арабский стал языком права и письменных текстов в регионе. Он использовался в этом значении до XIX века . С XVI века азербайджанский стал популярным лингва франка в южном Дагестане и в некоторой степени повлиял на фонетику, грамматику и лексику хиналугского , закатальского аварского и лезгинских языков . Некоторые учёные предполагают, что в позднее Средневековье отдельные сообщества носителей нахско-дагестанских языков под влиянием грузинской культуры или из-за миграций на запад перешли на грузинский язык — этим объясняются структурные отличия в некоторых диалектах грузинского .

В XVII—XVIII веках из-за экономических проблем, вызванных похолоданием Малого ледникового периода , жители высокогорных районов начали переселяться в низменные регионы Дагестана . Экономическая и вынужденная миграция усилилась после завоевания Кавказа Российской империей в XIX и особенно XX веке, когда советское правительство ввело массовое школьное образование . С этого времени сильное влияние на нахско-дагестанские языки оказывает русский . Кроме того, в результате миграций в равнинных частях Дагестана появились сообщества носителей разных нахско-дагестанских языков. Они селились компактно, не ассимилируясь друг с другом, и зачастую сохраняли тесные связи с исконными высокогорными сообществами .

Связь с другими семьями и языками

Некоторые исследователи выдвигают гипотезу о существовании северокавказской надсемьи , которую составляют нахско-дагестанские и абхазо-адыгские семьи . В 1930-х годах лингвисты Николай Трубецкой и Жорж Дюмезиль обратили внимание научного сообщества на регулярные структурные соответствия между языками этих семей. Эта гипотеза была поддержана многими учёными в XX веке. В 1990-х годах лингвисты Сергей Николаев и Сергей Старостин опубликовали в её поддержку несколько работ, включая сравнительный этимологический словарь северокавказских языков . В наши дни северокавказская гипотеза остаётся предметом дискуссий среди учёных .

В середине XX века грузинские лингвисты разработали иберийско-кавказскую гипотезу , предполагающую родство не только между нахско-дагестанскими и абхазо-адыгскими, но и картвельскими языками. Современные учёные считают её несостоятельной, предполагая, что сходства между языками Кавказа являются результатом сосуществования в течение тысячелетий и тесных языковых контактов, а не генетического родства . В этой связи некоторые учёные предлагают рассматривать языки Кавказа как языковой союз — союз, обладающий общими свойствами, не распространёнными за его пределами. Такая точка зрения также не является общепринятой среди кавказоведов . Другие исследователи считают, что потенциальное родство между этими семьями невозможно убедительно продемонстрировать, так как предполагаемое время расхождения между ними слишком далеко от современности .

В 1960-х годах лингвисты Владислав Иллич-Свитыч и Арон Долгопольский выдвинули гипотезу о существовании «ностратической» макросемьи , включающей в себя индоевропейскую , афразийскую , урало-алтайскую , дравидийскую и картвельскую семьи . С конца XIX века по конец XX века некоторые учёные выдвигали предположения о родстве нахско-дагестанских языков с хуррито-урартской семьёй . В настоящее время эта гипотеза не имеет поддержки среди лингвистов . Другие гипотезы о глубинном родстве кавказских языков с баскским , неиндоевропейскими или несемитскими языками древнего Ближнего Востока, также отвергаются большинством специалистов .

Лингвистическая характеристика

Фонология и фонетика

Согласные

В нахско-дагестанских языках обычно большое количество согласных фонем при сравнительно небольшом числе гласных ; исключение составляют нахские и некоторые другие языки. Во всех языках встречаются губные , апикальные , свистящие , шипящие , заднеязычные , увулярные и глоттальные согласные. Смычные согласные могут противопоставляться друг другу, образуя тройки по типу « глухой придыхательный », «глухой абруптивный» и « звонкий » (например, /kʰ/-/kʼ/-/g/), а фрикативные — образуя пары по глухости-звонкости. Также в большом числе языков есть оппозиция «сильных» ( удвоенных ) и обычных согласных . Кластеры согласных сравнительно редки .

Отличительной чертой нахско-дагестанской семьи является распространение боковых согласных : фрикативного / ɬ / и аффрикат /tɬ/ и /tɬʼ/, которые редко встречаются в языках мира . Глоттальные согласные представлены во всех языках в виде / h / и гортанной смычки (/ ʔ /). Также часто встречаются фарингальные согласные: фарингальная смычка / /, фрикативы / ħ /, / /, / ʕ / или / / .

Распространена дополнительная артикуляция фонем: лабиализация и фарингализация . Лабиализуются обычно заднеязычные и увулярные согласные, реже переднеязычные ; в тиндинском и чамалинском встречаются лабиализованные сонорные . В хиналугском и некоторых лезгинских языках встречается палатализация . Во всех языках, кроме удинского, встречаются абруптивные согласные (в удинском перешедшие в непридыхательные). В багвалинском и чамалинском есть абруптивные фрикативы. Арчинский — единственный язык семьи, в котором есть звонкие боковые .

Гласные

Гласные фонемы в разных языках образуют треугольную или четырёхугольную систему. Треугольные системы обычно состоят из фонем /i/, /e/, /a/, /o/ и /u/. В цахурском есть дополнительный центральный гласный / ɨ /, в арчинском — / ɘ /. Цезские языки сохраняют остатки двойной треугольной системы, в которой каждой гласной был противопоставлен огубленный вариант . Четырёхугольные системы обычно являются результатом контакта с тюркскими языками . Минимальная система гласных представлена в лакском (/i/, /a/ и /u/) .

Краткие гласные часто имеют долгую пару , многие также имеют дополнительную артикуляцию в виде назализации . Назализация представлена в андийских и цезских языках, удлинение — в основном в андийских, цезских и нахских. В нахских языках также есть развитая система дифтонгов ; кроме того, дифтонги есть в хиналугском . Распространены вторичные артикуляции: фарингализация и . В некоторых языках учёные считают фарингализацию свойством гласной, в других, как, например, в арчинском, — свойством целого слога , так как в этих языках артикуляции подвергаются и согласные слога . В тлядальском диалекте бежтинского языка, а также в ограниченном виде в хиналугском и некоторых лезгинских языках зафиксирован сингармонизм .

Ударение и просодия

Проблема ударения и просодии в нахско-дагестанской семье остаётся малоисследованной областью. В некоторых языках есть явное лексическое ударение — например, к ним относятся аварский, акушинский даргинский и лезгинский. В других ударение слабое, динамическое или вообще отсутствует, как в андийских и цезских языках. В багвалинском и чамалинском языках различаются «слабое» и «сильное» ударение .

Наличие тонов в нахско-дагестанских языках является темой научных дискуссий. В 1970-х годах исследователи заявили об обнаружении тональных различий в нескольких языках семьи . Лингвист Сандро Кодзасов выделил в семье тональные языки (в их число входят андийский , ахвахский , будухский и крызский), и квазитональные, в которых слышимые различия гласных объясняются другими акустическими свойствами (в их число входят другие языки аваро-андо-цезской ветви). Тоны также выделяются в аффиксах ингушского языка . Впоследствии выводы о наличии тонов были подставлены под сомнение. Вопрос о том, являются ли тональные различия фонологическими, то есть могут ли они различать минимальные пары слов, остаётся спорным .

Морфология

Нахско-дагестанские языки в основном агглютинативные , синтетические с элементами аналитизма . Суффиксы используются чаще, чем приставки ; есть послелоги . Обычно в языках много частиц, выражающих вопрос, отрицание, указание или выполняющих модальные и эмфатические функции . Стандартной стратегией кодирования аргументов глагола является эргативно-абсолютивная .

Имена

Богатая именная морфология является широко известной отличительной чертой нахско-дагестанских языков . Имя существительное обычно изменяется по числам и падежам . Абсолютивный падеж обычно немаркирован ; он противопоставляется остальным падежам, которые считаются косвенными . Косвенные падежи часто используют специальные косвенные основы, которые могут образовываться от абсолютивной основы разными суффиксами . Выбор суффикса для образования косвенной основы зависит от конкретной лексемы .

Падежи подразделяются на грамматические и локативные , выражающие местонахождение и направление движения . Из грамматических падежей широко распространены абсолютив, эргатив , родительный и дательный . В некоторых языках эргатив выражается косвенной основой без дополнительных суффиксов. Грамматические падежи образуются присоединением одного аффикса к косвенной основе, а локативные могут комбинироваться, занимая слоты внутри морфемной структуры имени. В одном слоте выражается местонахождение, в другом — направление. Отсутствие падежа в слоте направления обычно означает отсутствие движения. В некоторых языках может присутствовать ещё один слот, в котором выражаются другие локативные значения, например, расстояние или подъём. Количество возможных комбинаций разных падежей для одной лексемы может достигать сотни .

Единственное число обычно немаркировано, множественное образуется с помощью суффиксов, которые могут иметь несколько алломорфов. Реже встречается супплетивное образование формы множественного числа. Pluralia tantum встречаются редко. В некоторых языках аффиксы множественного числа могут обозначать группу объектов, ассоциированных с именем (например, в агульском /maħamad-ar/ «Махаммад и его люди / те, кто с ним») .

В некоторых языках семьи имена прилагательные однозначно выделяются в отдельную часть речи, в других они сближаются с категорией глаголов. В таких случаях исследователи могут интерпретировать прилагательные как глаголы состояния, хотя такой подход разделяют не все лингвисты . Прилагательные часто согласуются с существительным по числу. Некоторые языки могут морфологически выражать прилагательных .

Именной класс

В большинстве языков присутствует морфологическая категория именного класса : с существительным по классу могут согласовываться глаголы, прилагательные и указательные местоимения, реже наречия , числительные , частицы и другие части речи . Согласование по классу эргативно-абсолютивное . Фонетическое выражение классов в разных языках похоже. Именной класс редко выражается на самом существительном, проявляясь только в согласовании . Классы маркируются в основном аффиксами , встречаются также чередования гласных . В табасаранском выделяется всего два класса: одушевлённый и неодушевлённый. Даргинский, аварский и большинство андийских языков различают женский, мужской и неличный (к последнему относятся и обозначения животных). В арчинском, бежтинском , лакском, цезском и лезгинских языках есть различные системы из четырёх классов, в андийском, гунзибском, хваршинском, чамалинском и нахских языках есть системы, в которых выделяют от пяти до восьми классов . Исследователи реконструируют систему из четырёх классов в . В лакском языке имена, обозначающие незамужних и молодых девушек, принадлежат к неодушевлённым классам, а замужних или пожилых женщин — к классу женщин. В мегебском обозначения молодых и незамужних девушек выделены в отдельный класс .

В агульском , лезгинском, удинском и южных диалектах табасаранского категория класса утратилась .

Местоимение

Личные местоимения различают лицо и число, а также часто имеют инклюзивные и эксклюзивные варианты . Как и в картвельских и абхазо-адыгских , в языках нахско-дагестанской семьи местоимения первого и второго лица обычно не различают абсолютив и эргатив. Отдельные местоимения для третьего лица обычно отсутствуют; вместо них используются указательные местоимения . Склонение местоимений по падежам схоже со склонением имён. Одно из отличий заключается в том, что падежные формы обычно образуются от основы абсолютива, а не от специальной косвенной основы .

| идиом | «близко» | «далеко» | «близко к адресату» | «выше» | «ниже» |

|---|---|---|---|---|---|

| агульский | /me/ | /te/ | /le/ | /ge/ | |

| акушинский | /iʃ/ | /it/ | /il/ | /ikʼ/ | /iχ/ |

| удинский | /me/ | /tːe/ | /ke/ | — | — |

Указательные местоимения различаются по степени близости объекта к говорящему (ср. рус. это и то ), реже также по близости к адресату. Кроме того, местоимения могут различать относительную высоту объекта, обозначая, что он находится выше, ниже или на том же уровне, что и говорящий . В некоторых языках указательные местоимения изменяются по числам, классам и падежам .

Возвратные местоимения могут различаться: если антецедент возвратности находится внутри той же клаузы , что и местоимение, то может использоваться другое местоимение, чем если бы антецедент находился в другой клаузе. Местоимения для антецедентов внутри клаузы обычно более морфологически сложные . Взаимные местоимения всегда образуются редупликацией числительного «один» или неопределённого местоимения «несколько» .

Глагол

Глагольная система в нахско-дагестанских языках относительно проста в сравнении с абхазо-адыгскими или картвельскими языками . Глагол может изменяться по категориям времени , вида , наклонения и эвиденциальности . Если в языке есть согласование глагола по классу, то класс обычно маркируется на глаголе приставкой или инфиксом . Классно-числовой показатель может появляться в глаголе несколько раз. Обычно такие показатели согласуются с одним и тем же участниками ситуации, но в некоторых случаях могут указывать на разных участников . В бацбийском, лакском, табасаранском, удинском и даргинских языках глагол также спрягается по лицам . Выражение лица на глаголе при согласовании является инновацией для нахско-дагестанской семьи, из-за чего его правила сильно отличаются в разных языках .

Время, аспект и наклонение могут выражаться суффиксами, инфиксами, редупликацией или чередованиями , а у частотных глаголов — супплетивно . Как и у имён, у глаголов обычно есть несколько основ, которые различают вид или время . Каузатив может выражаться специальными суффиксами, конструкциями со вспомогательными глаголами или . В некоторых языках есть категории декаузатива или антипассива .

Видовременная система обычно включает в себя несколько прошедших времён и как минимум одно настоящее и будущее время . Настоящее общее, прошедшее ( аорист ) и, реже, будущее времена обычно выражаются синтетически, то есть одним словом . Некоторые видовременные категории часто выражаются конструкцией с нефинитной формой ( инфинитивом или причастием ) и вспомогательным глаголом : среди них настоящее конкретное, имперфект , перфект , плюсквамперфект , ближайшее будущее, будущее в прошедшем, а также эвиденциальность . Набор нефинитных форм обычно включает в себя причастия, конвербы , инфинитивы и номинализации . Во многих языках есть глагольные формы, которые могут выступать как финитные или нефинитные в зависимости от контекста .

Глагольные лексемы делятся на простые ( англ. simplex ) и сложные ( complex ) . Простые глаголы состоят из одного корня и могут также иметь словообразовательные аффиксы. В даргинских, лезгинских и хиналугском языках особенно распространены приставки с локативным значением. В некоторых случаях они имеют то же происхождение, что и именные локативные суффиксы, в других их происхождение неизвестно . Сложные глаголы состоят из лексического компонента, который даёт конструкции основное значение, и вспомогательного глагола, который выражает грамматические значения. В качестве вспомогательных обычно выступают частотные глаголы с абстрактными значениями (например, «быть», «делать», «давать», «говорить» и так далее). Лексическим компонентом может быть имя, наречие, глагольный корень или идеофон . Конструкции со сложными глаголами могут лексикализоваться в простые глаголы, в результате чего вспомогательный глагол становится суффиксом. Наиболее продуктивный способ образования новых глаголов — создание новых сочетаний лексических компонентов и вспомогательных глаголов. Лексическим компонентом в таких случаях зачастую могут быть заимствования из других языков — аварского, азербайджанского или русского (например, чечен. заказ д- состоит из русизма «заказ» и глагольного корня д- «делать») .

Числительные

Системы счисления могут иметь десятеричную или двадцатеричную основу . Числительные между 20 и 100 представляют собой сложные выражения, составленные из обозначения основы системы счисления и единицы, соединённых клитикой . Имя при числительном обычно стоит в единственном числе. От количественных образуются другие серии числительных. Порядковые числительные обычно образуются с помощью суффикса, восходящего к причастию от глагола «сказать». Распределительные числительные образуются путём частичной или полной редупликации основы . В нахско-дагестанских языках нет артиклей, но число «один» во многих случаях может выступать в роли необязательного неопределённого артикля .

Синтаксис

Простые клаузы

Нахско-дагестанские языки обычно используют эргативную стратегию кодирования . Подлежащее непереходного глагола и прямое дополнение переходного глагола стоят в абсолютивном падеже, а подлежащее переходного глагола — в эргативном . Эргатив маркирует агенс переходного глагола, но в некоторых языках также может иметь дополнительные функции: например, родительного или творительного падежа . Согласование по классу и числу определяется участником в абсолютиве. В некоторых языках эти нормы нарушаются различными исключениями, например, в удинском прямое дополнение в некоторых случаях выражается не абсолютивом, а дательным падежом . В лакском можно использовать и эргативно-абсолютивную, и номинативно - аккузативную систему согласования — выбор парадигмы зависит от на агенсе или пациенсе . При глаголах восприятия и знания («слышать», «знать», «забывать» и другие) подлежащее зачастую маркируется иначе, чем при обычных глаголах: дательным падежом или другими, отличными от абсолютива . В разных языках внутри семьи встречаются биабсолютивные конструкции — конструкции, в которых сразу два аргумента имеют абсолютивный падеж . В нахско-дагестанских языках отсутствует глагол «иметь», и обладание выражается специальными конструкциями с родительным или локативными падежами .

Согласование в клаузе обычно эргативно-абсолютивное. При этом в разных языках выбор аргумента клаузы для согласования глагола может зависеть от лица аргументов, вида и времени или клаузы (утвердительное или вопросительное предложение) . Вопросительность выражается специальными клитиками или суффиксами, которые присоединяются к глаголу или другим словам в предложении .

В именной группе числительные и указательные местоимения обычно имеют фиксированное положение относительно существительного, в отличие от других зависимых слов. Прилагательные и зависимые группы в родительном падеже обычно могут выноситься из именной группы в начало или конец предложения. В некоторых языках прилагательные согласуются с существительным по классу и числу. В цахурском и цезских языках имеют прямую и косвенную форму, которые используются при существительных в абсолютивном или остальных падежах соответственно .

Порядок слов относительно свободный. Базовым обычно считается порядок SOV ; косвенное дополнение предшествует прямому . Зависимая группа обычно предшествует вершине . Порядок слов может использоваться для выражения прагматических значений — фокуса, , контраста и так далее . Более топикальные аргументы клаузы находятся левее в предложении . Позиция перед глаголом используется для фокуса: порядок OVS может использоваться при фокусе на дополнении, порядок OSV — на подлежащем . Фокус при этом может выражаться и с помощью аффиксов .

Сложные предложения

Сложные предложения в нахско-дагестанских языках обычно состоят из финитной и нефинитной простых клауз. Сочинение клауз не распространено. Исключение составляет сочинение при помощи союза «и» /wa/, заимствованного из арабского. Оно появляется под влиянием русского языка, в основном в письменной речи. Другая сочинительная конструкция — «или… или…» /ja… ja…/. Вместо сочинения для описания последовательности событий в речи обычно используется «сцепление клауз» ( англ. clause chaining ) с помощью конвербов. Такая конструкция представляет собой цепочку клауз, только последняя из которых является финитной . Возможны относительные и подчинительные предложения, использующие различные нефинитные формы глаголов . Адвербиальные клаузы (придаточные обстоятельства) используют специальные конвербы, указывающие на время, манеру, цель, причину или условие действия. Инфинитивы могут использоваться для выражения цели .

Лексика

Основу словаря составляют исконные общедагестанские лексемы. Их особенно много среди наименований частей тела, животных и растений, явлений природы и небесных тел, предметов быта и хозяйства, а также терминов родства .

В IV—VI веках нахско-дагестанские языки активно заимствовали среднеперсидскую лексику, прежде всего слова, связанные с культурой и ремеслом . Также много заимствований из иранских языков среди союзов . Заимствования из арабского языка начали появляться после исламизации Дагестана. Арабизмы основном встречаются в сферах религии, политики и общественной жизни. Присутствует также широкий пласт заимствований из тюркских языков (азербайджанского, кумыкского и, возможно, булгарского ), ставших результатом давних контактов дагестанцев с тюркскими народами . После завоевания Дагестана Российской империей в середине XIX века и в особенности после образования СССР в нахско-дагестанских языках появилось большое число русизмов . Из-за распространённости русского языка они могут сохранять оригинальное русское написание, а в устной речи адаптироваться к фонологической системе конкретного языка . В бацбийском и цезских языках имеется некоторое количество заимствований из грузинского из-за географической близости с ареалом его распространения .

Кроме того, нахско-дагестанские языки заимствуют лексику друг у друга, преимущественно от более крупных языков к малым. Заимствования из региональных лингва франка встречаются гораздо чаще, чем заимствования между соседними языками равного статуса . В андийских и цезских языках имеется большое количество заимствований из аварского .

Базовые термины родства включают в себя отдельные слова «мать», «отец», «тётя», «дядя», «сестра», «брат», «дочь» и «сын». Иногда отдельными словами обозначаются тётя и дядя по материнской и отцовской линиям, а также старшие и младшие сиблинги . Слова «бабушка» и «дедушка» часто являются производными от наименований родителей, а наименования внуков — производными от наименований детей. В некоторых языках имеются сложные системы наименований для двоюродных и троюродных сиблингов и другие термины родства .

Классификация

Всего в семье, по разным подсчётам, от тридцати до пятидесяти языков . В нахско-дагестанские языки входят аваро-андо-цезская , даргинская , лезгинская и нахская ветви, а также лакский, хиналугский и вымерший агванский языки. Некоторые исследователи присоединяют лакский язык к даргинским, а цезские языки выделяют в отдельную ветвь. В прошлом исследователи выделяли арчинский и удинский языки из лезгинской группы, а хиналугский причисляли к лезгинским языкам . Даргинские языки традиционно считались диалектами одного языка, несмотря на большое разнообразие между ними . Классификация этой ветви является особенно дискуссионным вопросом, так как многие идиомы в ней являются частью диалектного континуума , и деление на языки и диалекты для них затруднено . Часто семью делят на две большие группы — нахскую, в которую входит нахская ветвь, и дагестанскую, в которую входят остальные идиомы , предполагая бо́льшую генетическую близость между языками внутри каждой группы. Языки второй группы часто называют «дагестанскими» . Вместе с тем, это деление подвергается критике и считается ареальным .

Лезгинская ветвь отличается наибольшим разнообразием и имеет разветвлённую внутреннюю структуру. Восточно-лезгинская подгруппа состоит из агульского, лезгинского и табасаранского, западно-лезгинская — из рутульского и цахурского, к южно-лезгинским языкам относятся будухский и крызский. Арчинский и удинский языки принадлежат лезгинской ветви, но сильно отличаются от языков этих групп и друг от друга .

В наши дни генеалогическая классификация и структура нахско-дагестанской семьи являются предметом научных дискуссий. Это связано с отсутствием чётких критериев различия между языками и диалектами, а также с недостаточным количеством исторических реконструкций праязыков для ветвей семьи . Традиционная классификация нахско-дагестанской семьи выглядит следующим образом :

- нахская ветвь

-

аваро-андо-цезская ветвь

- аваро-андийские языки

-

цезская группа

- западно-цезские языки

- восточно-цезские языки

-

даргинские языки

-

северная группа

- севернодаргинские языки и диалекты (включая даргинский литературный язык )

- мегебский язык

-

южная группа

- южнодаргинские языки и диалекты

- кубачинский язык

- кайтагский язык

- чирагский язык

-

северная группа

- лакский язык

-

лезгинская ветвь

-

самурские

языки

- восточно-лезгинская группа

- западно-лезгинская группа

- южно-лезгинская группа

-

не-самурские языки

- арчинский язык

- удинский и агванский † языки

-

самурские

языки

История изучения

Серьёзное научное изучение нахско-дагестанской семьи началось в XIX веке с трудов лингвистов Российской академии наук Антона Шифнера и Петра Услара . Они опубликовали первые материалы по грамматике большого количества языков. В начале XX века большой вклад в изучение семьи внёс лингвист Адольф Дирр , в 1904—1913 годы опубликовавший грамматики нескольких языков. После установления советской власти в Дагестане изучение нахско-дагестанских языков шло в основном в СССР. В середине XX века ими занимались такие российские учёные, как Анатолий Бокарёв , Евгений Бокарёв , Анатолий Генко и Лев Жирков , и учёные грузинской школы, такие как Того Гудава , Евгений Джейранишвили, Давид Имнайшвили, Загидат Магомедбекова , Александр Магометов , Илья Церцвадзе . В советское время лексикографические работы и словари касались в основном стандартных литературных языков .

С конца 1960-х годов нахско-дагестанскими языками занималась группа лингвистов из Московского государственного университета под руководством Александра Кибрика . Постоянным участником дагестанских экспедиций был фонетист Сандро Кодзасов , в число исследователей в разные годы входили также Нина Добрушина , Константин Казенин, Екатерина Лютикова, Джалил Самедов, Нина Сумбатова , Сергей Татевосов , Яков Тестелец и многие другие. С 1980-х нахско-дагестанскими языками занимаются и западные лингвисты, в том числе Хельма ван ден Берг , Джоханна Николс , Жиль Отье, Диана Форкер, Элис Харрис , Мартин Хаспельмат , и Вольфганг Шульце . В 1990-е годы появилось большое количество словарей и лексикографических описаний, авторами которых были в том числе дагестанские учёные Маджид Халилов , Индира Абдулаева, Фаида Ганиева, Исак Исаков, Патимат Магомедова, Патимат Саидова и Рашидат Халидова . С 1995 года выходят словари из серии «Словари бесписьменных языков Дагестана» .

В наши дни нахско-дагестанские языки сравнительно слабо изучены. Многие языки и диалекты находятся под угрозой вымирания и плохо задокументированы. Даже для крупных языков типа лакского или чеченского отсутствуют детальные описания, для многих языков не опубликованы словари. Только для небольшого числа языков имеется полноценный корпус текстов . Главными областями исследований, помимо продолжающейся документации, являются синтаксис , диалектная вариативность и языковые контакты .

Многие структурные свойства нахско-дагестанских языков представляют теоретические проблемы для лингвистов. К числу таких явлений относятся особенности согласования в цезском языке, существование в удинском языке, а также особенности согласования по классу и числу и биабсолютивные конструкции, лексическая и грамматическая семантика в разных языках .

См. также

Примечания

Комментарии

- Разные исследователи называют этот падеж именительным (номинативом) или абсолютивным (абсолютивом).

- Разные исследователи по-разному выстраивают классовые системы из-за нерегулярностей в склонении слов некоторых языков.

- В даргинской ветви выделены языки, однозначно рассматриваемые как отдельные языки современными исследованиями. Остальные идиомы этой ветви помещены в севернодаргинскую и южнодаргинскую группы, деление внутри которых является предметом дискуссий среди учёных .

- В 2022 году команда исследователей проекта «Языки России» предложила считать муни-кванхидатльский диалект андийского отдельным языком .

- В 2022 году команда исследователей проекта «Языки России» предложила считать северно- и южноахвахский диалекты отдельными языками .

- В 2022 году команда исследователей проекта «Языки России» предложила считать тукитинский диалект каратинского отдельным языком .

- В 2022 году команда исследователей проекта «Языки России» предложила считать гигатлинский диалект чамалинского отдельным языком .

- В даргинской ветви выделены языки, однозначно рассматриваемые как отдельные языки современными исследованиями. Остальные идиомы этой ветви помещены в севернодаргинскую и южнодаргинскую группы, деление внутри которых является предметом дискуссий среди учёных .

Источники

- ↑ , с. 156.

- ↑ .

- ↑ , с. 26.

- , p. 88—89.

- ↑ , p. 149.

- , p. 89—90.

- ↑ , p. 87.

- , p. 150.

- , p. 132.

- ↑ , p. 90.

- ↑ , p. 523.

- , p. 127—128.

- ↑ , с. 6—7.

- ↑ , p. 31.

- ↑ , p. 523—526.

- ↑ , p. 150—151.

- ↑ , p. 524—526.

- ↑ , p. 73—74.

- , p. 103—104.

- ↑ , p. 90—92.

- , p. 61—62.

- ↑ (англ.) . Encyclopedia Britannica . Дата обращения: 5 апреля 2021. 6 июня 2021 года.

- , с. 165.

- Gippert, Jost . (англ.) . — Wien, 2011. — P. 50. 26 декабря 2021 года.

- , p. 103.

- ↑ , с. 156—165.

- ↑ , с. 1.

- , p. 140—141.

- , p. 30.

- , p. 127.

- , с. 2905.

- , p. 76—77.

- ↑ , p. 125.

- ↑ , p. 33—36.

- , p. 51—52.

- , p. 27, 66.

- , p. 36—40.

- , p. 139.

- , p. 52—53.

- Касьян А. С. // Индоевропейское языкознание и классическая филология. XV. Материалы чтений, посвящённых памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского 20—22 июня 2011 г.. — СПб. : Наука, 2011. — С. 252—258 . — ISBN 97 8-5-02-038261-9 . 23 июня 2021 года.

- , p. 27.

- Gudava T. E. (англ.) . Encyclopedia Britannica . Дата обращения: 25 октября 2021. 25 мая 2020 года.

- ↑ , p. 151—153.

- ↑ , p. 129—130.

- ↑ , p. 94—96.

- ↑ , p. 153—154.

- ↑ , p. 96—97.

- , p. 98—99.

- ↑ , p. 97—98.

- , p. 154—155.

- ↑ , p. 108.

- ↑ , p. 101—104.

- , p. 157, 159.

- , p. 159—161.

- ↑ , p. 162.

- , p. 107.

- , p. 164.

- ↑ , p. 130—132.

- , p. 157—158.

- ↑ , p. 100—101.

- ↑ , p. 155—157.

- ↑ , p. 104—105.

- ↑ , p. 162—163.

- ↑ , p. 105—106.

- , p. 163—164.

- , p. 180.

- Тестелец Я., Толдова С. // Вопросы языкознания. — 1998. — № 4 . — С. 35—57 .

- ↑ , p. 165—166.

- ↑ , p. 122.

- , p. 123, 131—132.

- , p. 111—112.

- , p. 166—170.

- ↑ , p. 120—121.

- , p. 177—179.

- ↑ , p. 113.

- , p. 115.

- ↑ , p. 109.

- , p. 109—110.

- ↑ , p. 107—108.

- , p. 165.

- , p. 106.

- , p. 158.

- , p. 125—126.

- ↑ , p. 127—128.

- , p. 173.

- , p. 134.

- ↑ , p. 129—130.

- , p. 123—124.

- ↑ , p. 171.

- , p. 134—135.

- , p. 135—140.

- , p. 140—142.

- , p. 522.

- ↑ , p. 142—144.

- ↑ , p. 88.

- , p. 134.

- Коряков, Юрий. // Дурхъаси хазна. Сборник статей к 60-летию Р. О. Муталова / ред. Т. А. Майсак, Н. Р. Сумбатова, Я. Г. Тестелец. — М. : Буки Веди, 2021. — С. 145 . — ISBN 978-5-6045633-5-9 . 24 ноября 2021 года.

- ↑ , p. 181—182.

- , p. 89.

- : «Н.-д. я. включают нахские и дагестанские языки, которые, по мнению ряда учёных, образуют два отдельных ответвления нахско-дагестанской языковой семьи (к гипотезам, ушедшим в прошлое, следует отнести выделение нахских языков как одной из четырёх составляющих иберийско-кавказской языковой семьи). По другим версиям, нахская подгруппа (в том числе чеченский, ингушский и бацбийский языки) включается в нахско-дагестанскую семью наряду с языковыми подгруппами, традиционно объединяемыми как дагестанские, а именно: а) аваро-андо-цезские языки (аварский; андийские языки: андийский, ботлихский, годоберинский, каратинский, ахвахский, тиндинский, багвалинский, чамалинский; цезские языки: цезский, хваршинский, гинухский, бежтинский, гунзибский); б) лакский язык; в) даргинский язык (по мнению ряда лингвистов, группа языков, включающая, в частности, урахинский, акушинский, кайтагский, кубачинский и, возможно, другие идиомы, квалифицируемые обычно в качестве диалектов); г) лезгинские языки (лезгинский, табасаранский, агульский, рутульский, цахурский, арчинский, крызский, будухский, удинский); д) хиналугский».

- , p. 126.

- , p. 88—90.

- Коряков, Юрий. // Дурхъаси хазна. Сборник статей к 60-летию Р. О. Муталова / ред. Т. А. Майсак, Н. Р. Сумбатова, Я. Г. Тестелец. — М. : Буки Веди, 2021. — С. 139—154 . — ISBN 978-5-6045633-5-9 . 24 ноября 2021 года.

- Муталов Р. О. Классификация даргинских языков и диалектов // Социолингвистика. — 2021. — № 3 (7) . — С. 22 . — doi : .

- ↑ . Языки России (23 марта 2022). Дата обращения: 10 октября 2022. 25 августа 2022 года.

- . Языки России (23 марта 2022). Дата обращения: 10 октября 2022. 10 октября 2022 года.

- ↑ , p. 92—94.

- ↑ , p. 149—150.

- , p. 135.

- ↑ , p. 144—145.

Литература

- Oleg Balanovsky, Khadizhat Dibirova, Anna Dybo, Oleg Mudrak, Svetlana Frolova. (англ.) // Molecular Biology and Evolution. — 2011. — October ( vol. 28 , iss. 10 ). — P. 2905–2920 . — ISSN . — doi : .

- Berg, H. van den . (англ.) // Lingua. — Elsevier , 2005. — Vol. 15 , no. 1 . — P. 147—190 . — ISSN . — doi : .

- Comrie, Bernard . Linguistic Diversity in the Caucasus (англ.) // Annual Review of Anthropology. — Annual Reviews , 2008. — No. 37 . — P. 131—143 . — ISSN . — doi : .

- Chirikba, Viacheslav . The problem of the Caucasian Sprachbund (англ.) // From Linguistic Areas to Areal Linguistics : сборник / Pieter Muysken (ed.). — , 2008. — P. 25—94. — ISBN 978 90 272 3100 0 .

- Daniel, Michael & Lander, Yuri . (англ.) // The Languages and Linguistics of Europe: A Comprehensive Guide / B. Kortmann & J. Auwera (eds.). — Berlin, Boston: De Gruyter Mouton , 2011. — P. 125—158. — doi : .

- Daniel Michael, Ganenkov Dmitry. (англ.) // The Oxford Handbook of Case / Malchukov A., Spencer A.. — Oxf. : OUP , 2012. — ISBN 978-0-19-920647-6 . — doi : .

- Michael Daniel, Ilia Chechuro, Samira Verhees, Nina Dobrushina . (англ.) // Language. — 2021. — Vol. 97 , iss. 3 . — P. 520—560. — ISSN . — doi : .

- Ganenkov D., Maisak T. (англ.) // (ed.) The Oxford Handbook of Languages of the Caucasus. — Oxf. : Oxford University Press, 2021. — doi : .

- Tatiana M. Karafet, Kazima B. Bulayeva, Johanna Nichols, Oleg A. Bulayev, Farida Gurgenova. (англ.) // Journal of Human Genetics. — 2016. — March ( vol. 61 , iss. 3 ). — P. 181–191 . — ISSN . — doi : .

- Tuite, Kevin. (англ.) // Historiographia Linguistica. — 2008. — 1 March ( vol. 35 , iss. 1—2 ). — P. 23–82 . — doi : .

- Алексеев М. Е. Нахско-дагестанские языки // Языки мира. Кавказские языки. — М. : Academia, 1999. — С. 156—165 . — ISBN 978-5-874-44079-4 .

- Бокарев Е. А. Введение в сравнительно-историческое изучение дагестанских языков. — Махачкала, 1961. — 99 с.

- Добрушина Нина. // Социологический журнал . — М. : Институт социологии РАН , 2007. — Вып. 1 . — С. 103—127 . — ISSN .

- Добрушина Нина. // Вопросы языкознания . — М. : Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН , 2011. — № 4 . — С. 61—80 .

- Кибрик А. Е. , Кодзасов С. В. . — М. : Издательство МГУ , 1988. — 225 с. — ISBN 5-211-00541-4 .

- Кибрик А. Е., Кодзасов С. В. Сопоставительное изучение дагестанских языков. Имя. Фонетика. — М. : Издательство МГУ, 1990. — 366 с. — ISBN 5-211-01420-0 .

- Коряков Ю. Б. Атлас кавказских языков. — М. : Пилигрим, 2006. — 76 с. — ISBN 5990077211 .

Ссылки

- / Майсак Т. А. // Нанонаука — Николай Кавасила [Электронный ресурс]. — 2013. — С. 173. — ( Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 22). — ISBN 978-5-85270-358-3 .

- на YouTube

- на YouTube

- 2020-12-31

- 1