Interested Article - Диалекты русского языка

- 2020-05-28

- 1

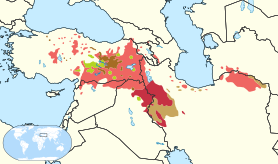

Основой данной карты является диалектологическая карта , составленная К. Ф. Захаровой и В. Г. Орловой и впервые опубликованная в работе «Русская диалектология» под редакцией Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой в 1965 году

Диале́кты ру́сского языка́ — территориальные разновидности русского языка , объединяемые в традициях русской диалектологии в две основные крупные диалектные величины — наречия , между которыми расположена область переходных говоров ( среднерусские говоры ). Наречия и переходные говоры включают в свой состав группы говоров (реже выделяются подгруппы говоров). В качестве величин второго, дополнительного диалектного членения территории распространения русского языка в целом, играющего вспомогательную роль, выделяются диалектные зоны .

Ареал

Говоры раннего и позднего формирования

В диалектологии различают территорию исконного великорусского заселения (великорусская область распространения русского языка на XV век), не включающую Среднее и Нижнее Поволжье, Урал, Сибирь, Северный Кавказ, с одной стороны, и область более позднего русского заселения, с другой стороны. В пределах территории исконного заселения ещё в XV веке сложились две большие группировки говоров : северное наречие и южное наречие , — характеризуемые рядом чётких изоглосс , а также промежуточные среднерусские говоры . Для территории позднего формирования (азиатская часть РФ, Поволжье , Кавказ ) характерно отсутствие чёткого деления диалектных зон, пестрота небольших ареалов, восходящих к речи переселенцев из разных регионов, а также черты, отражающие смешение разных диалектов .

Диалект потомков русских колониальных граждан Русской Америки до сих пор сохраняется в некоторых населённых пунктах Аляски . Главным является нинильчикский диалект , распространённый в статистически обособленной местности Нинильчик на полуострове Кенай. Данный диалект имеет особые грамматические черты, имеются английские , алютикские и денаʼина заимствования.

Наречия и среднерусские говоры

Территория среднерусских говоров — Псковская , Тверская , Московская , Владимирская , Ивановская , Нижегородская области. Севернее этого пояса — зона северного наречия, южнее — соответственно, южного.

Классификация

В пределах двух основных диалектных единиц ( наречий ) и переходных среднерусских говоров на территории первичного формирования выделяются следующие группы и подгруппы говоров :

- северное наречие : ладого-тихвинская , вологодская , костромская ;

- среднерусские говоры : гдовская , псковская , владимирско-поволжская ;

- южное наречие : западная , верхне-днепровская , верхне-деснинская , курско-орловская , рязанская .

Среднерусские говоры, прежде всего московские, легли в основу литературного русского языка.

Современное положение

Степень диалектных различий не препятствует взаимопониманию носителей русских говоров. Широкое развитие образования и СМИ, масштабная миграция населения в XX веке способствовали резкому сокращению носителей традиционных говоров; сейчас это в основном сельские жители старшего поколения. В речи городского населения различных регионов России имеются незначительные отличия, главным образом лексического, отчасти также фонетического характера, иногда опосредованно (через просторечие ) связанные с традиционными говорами данного региона. Русские диалекты не имеют письменной формы, их использование, в отличие от многофункционального литературного языка, ограничено рамками бытового общения . Элементы диалектной речи ( диалектизмы ) встречаются в произведениях классической и современной литературы у многих русских писателей , они используются для характеристики персонажей, создания местного колорита и других целей. Наличие диалектизмов характерно для творчества В. И. Белова , В. Г. Распутина , В. П. Астафьева , М. А. Шолохова , П. П. Бажова , Б. В. Шергина и других русских писателей. Разнообразие русских говоров отражено в многочисленных произведениях русского фольклора . Фольклор используется в современном искусстве: фольклорные записи на русских диалектах лежат в основе творчества группы «Иван-Купала» .

История диалектов

Формирование современных русских диалектных групп происходило в результате различного рода взаимодействий, преобразований и перегруппировок . Так, северное наречие сложилось в результате междиалектных контактов новгородских и ростово-суздальских переселенцев, осваивавших Русский Север с XII—XIII веков . В процессе обособленного развития к XVII—XVIII векам в севернорусских говорах в равной степени закрепляются те или иные черты новгородского и ростово-суздальского происхождения , а также складываются собственные диалектные инновации . Западные и восточные среднерусские говоры сложились в пределах более древних частей территории Новгородской и Ростово-Суздальской земель . При этом решающую роль в развитии «переходного характера» этих говоров сыграло их взаимодействие с южнорусским диалектным регионом, отдалившее южные новгородские и ростово-суздальские территории от северных . В отличие от северного наречия, сложившегося в ходе поздней восточнославянской колонизации, говоры южного наречия непосредственно связаны с тенденциями языкового развития населения предшествующего исторического периода. Языковые инновации, охватившие южнорусские земли, прежде всего Черниговскую землю и тяготевшую к ней Рязань , изначально противопоставили южные говоры всем остальным древнерусским говорам более северной локализации. Постепенно в сферу влияния южнорусского акающего диалекта вошли смоленско-полоцкие говоры , в результате чего сформировался современный ареал южного наречия русского языка, связанный широкой полосой переходных говоров с говорами белорусского языка .

Лингвистическая характеристика

Фонетика

Вокализм

В русских диалектах различают следующие системы вокализма :

- Пятифонемные (наиболее распространённые, включающие минимальное количество фонем (/ а /, / о /, / у /, / и /, / е /), такое же, как и в русском литературном языке);

- Шестифонемные (включающие те же пять фонем и / ê / — « е закрытое»);

- Семифонемные (к пяти фонемам добавляются / ê / и / ô / — « о закрытое»).

| Подъём | Ряд | ||

|---|---|---|---|

| Передний | Средний | Задний | |

| Верхний | и | у | |

| Средне-верхний | ê | ô | |

| Средний | е | о | |

| Нижний | а | ||

В русских диалектах отмечаются два основных типа безударного вокализма — оканье и аканье :

- Оканье (в широком смысле) — различение хотя бы части гласных фонем неверхнего подъёма в безударных слогах. Является характерной чертой севернорусского наречия .

- Аканье (в широком смысле) — неразличение гласных фонем неверхнего подъёма в безударных слогах. Характеризует южнорусское наречие и литературный язык.

Морфология

Синтаксис

В отличие от фонетики и морфологии синтаксический строй русских диалектов характеризуется бо́льшим единством. Диалектные различия формируются за счёт небольшого числа синтаксических явлений, в то время как основная часть синтаксических структур в говорах является для них общей, черты синтаксиса в говорах, как правило, совпадают с чертами территориально не ограниченных русского литературного языка и просторечия .

Словосочетание

Среди видов синтаксической связи, на которых основано построение моделей

словосочетаний

, в языковых комплексах отдельных диалектных объединений различия встречаются только в

управлении

, модели словосочетаний, организованные на основе

согласования

и

примыкания

являются общерусскими

.

Диалектные различия в словосочетаниях с предлогами могут образовываться за счёт употребления их в сочетании с существительными в одном значении, но в разных падежах (предлоги

ми́мо

,

во́зле

,

по́дле

с существительными в винительном пад.:

прое́хал ми́мо лес

,

во́зле ре́ку-то не ходи́те

,

сядь по́дле ба́бушку

и т. п.); за счёт употребления предлогов, неизвестных в других диалектных объединениях (двойные предлоги

по-за

,

по-под

,

по-над

; предлоги

оба́пол

(

оба́пола

,

оба́полы

),

супроти́в

(

супроти́

,

насупроти́в

) и др.)

; за счёт употребления одних предлогов в соответствии другим предлогам (предлоги

с

или

з

в значении

с

,

из

:

вы́йти з ле́са

и т. п.)

. К различиям в беспредложных словосочетаниях относят употребление с переходными глаголами прямого объекта в форме именительного пад. ед. числа существительных жен. рода с окончанием

-а

:

коси́ть трава́

,

принести́ вода́

и т. п.; а также в форме мн. числа одушевлённых существительных:

ко́зы дои́ть пора́

,

старики́ жале́ть на́до

и т. п.; и очень редко в форме ед. числа муж. рода одушевлённых существительных:

на́до бык купи́ть

и т. п.

Диалектные различия могут образовываться за счёт выражения различного круга смысловых отношений в одних и тех же моделях словосочетаний: глагольные словосочетания с существительными в винительном пад. и предлогами

по

и

в

, выражающие объектно-целевые отношения:

отпра́виться по сосе́дку

,

пошёл по топо́р

,

пойти́ в я́годы

и т. п.; словосочетания с существительными в форме родительного пад. с предлогом

до

:

схожу́ до ре́чки

,

пошла́ до врача́

и т. п.; словосочетания с существительными в предложном пад. с предлогом

о

(

об

), выражающие временны́е отношения:

о ма́слянице блины́ пекли́

,

о ма́е-то она́ до́ма бу́дет

и т. п.; такие же словосочетания с существительными в винительном пад., выражающие пространственные отношения:

живём о ре́ку

,

о и́збу скла́дено

и т. п.

Простое предложение

Диалектные различия в составе структурных схем простого предложения характерны для односоставных предложений и таких двусоставных предложений, в которых сказуемое выражено неизменяемым словом (наречием, неизменяемой причастной или деепричастной формой) .

К схемам простых предложений, характеризующих отдельные диалектные объединения, относят последовательно употребляемые в перфектном значении (которое выражает состояние, являющееся результатом законченного ранее действия) краткие страдательные причастия и деепричастия : из дере́вни уж уе́хано у них , у меня́ пря́лку на пече́ поло́жено , у кота́ уж на пе́чку забра́нось , у неё уж оде́тось , тот по́езд ушо́вши , я́блоки уже́ поспе́вши и т. п. В ряде русских говоров встречаются схемы предложений с глаголом быть в сочетании с инфинитивом значимого глагола : быть дождю́ идти́ ; с предикативными наречиями в сочетании с существительным в именительном или винительным пад.: нам она́ сама́ на́до , ребя́т издалека́ бы́ло слы́шно и т. п.; с существительными в родительном пад. и глаголами в форме 3-го лица ед. числа, выражающими признаки, не связанные с количеством: есть у нас таки́х пе́сен , е́здило тут вся́кого наро́ду , а отца́-то у тебя́ есть? и т. п. ; со словоформами есть ( е ) как без спрягаемого глагола, так и с глаголом: его́ жена́ есть секретарём , дак ваш муж жив есть? так-то молчи́т всё бо́ле есть и т. п. К диалектным различиям в схемах простых предложений, связанным с употреблением частиц , относятся: наличие в предложениях без вопросительных местоимений или наречий вопросительных частиц ти , чи : ти ба́чила его́? хлеб чи на́до? и т. п.; наличие или отсутствие в ряде говоров известной в литературном языке частицы то , применяемой для выделения отдельных слов: употребление в говорах северо-восточной локализации согласуемых постпозитивных частиц от , та , то , ту , те , ти , ты ; употребление обобщённой частицы то или её отсутствие в остальных говорах ; предложения без отрицательной частицы не : ничто́ ему́ и ска́зано , никуды́ меня́ возьму́т и т. п.

История изучения

Ещё в XVIII веке М. В. Ломоносовым в его « Российской грамматике » писал: «Россійской языкъ <главно> можно раздѣлить на три діалекта: 1) московской, 2) поморской, 3) малороссійской», но массовый интерес к русским говорам среди учёных появился только с середины XIX века . К этому периоду относят начало формирования русской диалектологии , первые шаги которой связаны с именами А. Х. Востокова , И. И. Срезневского , В. И. Даля и других . Среди предложенных в то время вариантов членения русского языка (концепции Н. И. Надеждина , М. А. Максимовича и др. ) наиболее известен вариант В. И. Даля , в котором он выделил основные наречия ( северное и восточное окающие и западное и южное акающие ), а также смешанные: сибирское , новороссийское и донское .

Дальнейшее развитие русской диалектологии конца XIX — начала XX веков связывается прежде всего с деятельностью таких учёных, как А. А. Потебня , А. И. Соболевский , А. А. Шахматов , Н. Н. Дурново . Результатом многолетней работы Московской диалектологической комиссии , созданной при содействии А. А. Шахматова в 1903 году, стала диалектологическая карта русского языка , составленная в 1914 и опубликованная в 1915 году . На этой карте были показаны территории распространения северновеликорусского, южновеликорусского , и малорусского наречий . Большинство лингвистов XIX — начала XX веков, опираясь на «господствовавшие до 1917 г. этнологические воззрения, которые были радикально пересмотрены в послереволюционную эпоху» к крупным группам диалектов (наречиям) русского языка относили малорусское (малороссийское) наречие и белорусское наречие (сейчас выделяемые как украинский и белорусский языки ). Общий уровень развития диалектологии начала XX века, неравномерность и недостаточность данных, собранных, как правило, неспециалистами, осложнили работу над картой, но в целом её авторы (Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов и Д. Н. Ушаков ) верно наметили состав и расположение диалектных величин : наречий и групп говоров , верно выбрали опорные черты для выделения диалектных единиц и обосновали особое положение среднерусских говоров в диалектном членении русского языка .

1920—1930-е годы в русской диалектологии отмечены работами Е. Ф. Карского , Н. М. Каринского , А. М. Селищева , В. И. Чернышёва , И. Г. Голанова, А. Н. Гвоздева , П. С. Кузнецова , Б. А. Ларина . Послевоенное время связывается прежде всего с развитием теории лингвистической географии , работой по сбору материала для составления диалектологического атласа русского языка в 1945 — 1965 годах (было обследовано около 5 тысяч населенных пунктов по специальной «Программе собираний сведений для составления Диалектологического атласа русского языка») , составлением К. Ф. Захаровой и В. Г. Орловой на основе анализа полученных данных новой диалектологической карты русского языка . Этот период развития русской диалектологии связан с работами Р. И. Аванесова и других советских лингвистов. Наряду с теоретическими работами по русской диалектологии, лингвистами был собран обширный лексический материал и изданы словари большого числа русских диалектов.

См. также

- Диалект духоборов Канады

- Различия в речи москвичей и петербуржцев

- Новгородская группа говоров

- Русский язык Одессы

- Сибирские старожильческие говоры

Примечания

- Комментарии

- В русской диалектологии термины северновеликорусское наречие и южновеликорусское наречие употребляются и в настоящее время наряду с терминами северное (или севернорусское) и южное (или южнорусское) наречия русского языка.

- Источники

- Захарова К. Ф., Орлова В. Г. Диалектное членение русского языка. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2004. — С. 166—167. — ISBN 5-354-00917-0 .

- Касаткин Л. Л. // Русские. Монография Института этнологии и антропологии РАН. — М. : Наука, 1999. — С. 96 . 9 марта 2011 года. (Дата обращения: 15 июня 2011)

- . — Территориально-диалектное членение русского языка. Архивировано из 10 ноября 2011 года. (Дата обращения: 15 июня 2011)

- Русская диалектология / под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой . — М. : Наука, 1965.

- Захарова К. Ф., Орлова В. Г. Диалектное членение русского языка. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2004. — С. 18—26. — ISBN 5-354-00917-0 .

- В. В. Лопатин, И. С. Улуханов. Русский язык // Языки мира: Славянские языки. М.: Academia, 2005, с. 445

- ↑ , с. 6—7.

- , с. 10.

- , с. 12.

- , с. 223.

- , с. 230—231.

- , с. 235—237.

- , с. 237.

- , с. 223—225.

- , с. 5.

- , с. 38—39.

- , с. 43—45.

- ↑ , с. 127.

- , с. 58.

- , с. 128—130.

- ↑ Касаткин Л. Л. // Русские. Монография Института этнологии и антропологии РАН. — М. : Наука, 1999. — С. 88 . 9 марта 2011 года. (Дата обращения: 29 января 2012)

- , с. 130—132.

- ↑ Касаткин Л. Л. // Русские. Монография Института этнологии и антропологии РАН. — М. : Наука, 1999. — С. 89 . 9 марта 2011 года. (Дата обращения: 29 января 2012)

- , с. 132—134.

- , с. 134—135.

- , с. 137—141.

- . — Карта 24. Перфект в русских говорах. 21 января 2012 года. (Дата обращения: 29 января 2012)

- , с. 135—137.

- , с. 141—142.

- . — Карта 25. Изменяемая частица -то в русских говорах. 20 января 2012 года. (Дата обращения: 29 января 2012)

- , с. 142—143.

- Ломоносов М. В. от 23 мая 2011 на Wayback Machine — СПб. : Имп. Акад. наук, 1755. — 214 с. — от 18 мая 2011 на Wayback Machine — от 30 апреля 2011 на Wayback Machine

- ↑ Иванов В. В. // Лингвистический энциклопедический словарь / Главный редактор В. Н. Ярцева . — М. : Советская энциклопедия , 1990. — 685 с. — ISBN 5-85270-031-2 .

- ↑ Самотик Л. Г. // Русское народное слово в историческом аспекте. — Новосибирск: Наука , 1984. — С. 3—13 . 31 января 2013 года. (Дата обращения: 15 июня 2011)

- Даль В. И. О наречиях русского языка. По поводу «Областного великорусского словаря», изданного 2-м отделением АН // Вестник имп. Русского географического общества. — СПб. , 1852.

- Дурново Н. Н. , Соколов Н. Н., Ушаков Д. Н. Опыт диалектологической карты русского языка в Европе. — М. , 1915.

- ↑ Касаткин Л. Л. // Русские. Монография Института этнологии и антропологии РАН. — М. : Наука, 1999. — С. 90—95 . 9 марта 2011 года. (Дата обращения: 15 июня 2011)

- В. Б. Крысько. Комментарий к «Лекциям по истории русского языка» А. И. Соболевского, с. 18 внутр. пагинации // А. И. Соболевский. Избранные труды, М., 2004

- . — Словарь лингвистических терминов. 21 декабря 2011 года. (Дата обращения: 15 июня 2011)

- . — О диалектном членении русского языка: наречия и диалектные зоны. 5 марта 2012 года. (Дата обращения: 15 июня 2011)

Литература

- Аванесов Р. И. , Бромлей С. В., Булатова Л. Н., Захарова К. Ф. , Кузьмина И. Б., Мораховская О. Н., Немченко Е. В., Орлова В. Г. , Строганова Т. Г. Русская диалектология / Под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой. — 2-е изд. — М. : Наука , 1965.

- Бромлей С. В., Булатова Л. Н., Захарова К. Ф. и др. Русская диалектология / Под ред. П. С. Кузнецова . — М. : Просвещение , 1973.

- Бромлей С. В., Булатова Л. Н., Захарова К. Ф. и др. Русская диалектология / Под ред. Л. Л. Касаткина . — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 1989. — ISBN 5-09-000870-1 .

- Диалектологический атлас русского языка . Центр Европейской части СССР. Выпуск I: Фонетика / Под ред. Р. И. Аванесова и С. В. Бромлей. — М. : Наука, 1986.

- Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Выпуск II: Морфология / Под ред. С. В. Бромлей. — М. : Наука, 1989.

- Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части России. Выпуск III: Синтаксис. Лексика. Комментарии к картам. Справочный аппарат / Под ред. О. Н. Мораховской. — М. : Наука, 1996.

- Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части России. Выпуск III: Карты (часть 1). Лексика. — М. : Наука , 1997.

- Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части России. Выпуск III: Карты (часть 2). Синтаксис. Лексика. — М. : Наука, 2005.

- Захарова К. Ф., Орлова В. Г. Диалектное членение русского языка. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС , 2004. — 176 с. — ISBN 5-354-00917-0 .

- Захарова К. Ф., Орлова В. Г., Сологуб А. И., Строганова Т. Ю. Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров / ответственный редактор В. Г. Орлова . — М. : Наука, 1970. — 456 с.

- Князев С. В. , Шаульский Е. В. . — М. : Моск. гос. ун-т им М. В. Ломоносова , 2005. — 20 с. (Дата обращения: 29 января 2012)

- Мочалова Т. И. . — Федер. агентство по образованию, МГУ им. Н. П. Огарева , 2008. от 24 ноября 2012 на Wayback Machine (Дата обращения: 29 января 2012)

- Архангельский областной словарь, вып. 1-11, 1980—2001

- Русская диалектология: учебное пособие / Под ред. Е. А. Нефедовой. — М.: МГУ, 1999

Ссылки

- // Лекция И. И. Исаева в проекте ПостНаука (01.04.2013)

- . — Необычный атлас. (Дата обращения: 9 декабря 2011)

- Беликов В. И. . «Новая Газета» (9 декабря 2011). (Дата обращения: 9 декабря 2011)

- . — Фонетика русских диалектов. 1 февраля 2012 года. (Дата обращения: 9 декабря 2011)

- . — Лекция И. И. Исаева «Живы ли русские диалекты? В поисках носителей». Лекторий Политехнического музея Москвы (9 декабря 2011 года). 15 мая 2012 года. (Дата обращения: 20 апреля 2012)

Корпуса диалектной речи

- 2020-05-28

- 1